Live von der Bühne des Opernhauses Zürich kommt ein Mitschnitt von Wagners großangelegter Tetralogie Der Ring des Nibelungen, der bei dem Label Accentus music jetzt auf DVD erschienen ist. Aufgenommen wurden zyklische Aufführungen vom Mai 2024. Hier haben wir es insgesamt mit einer beachtlichen Angelegenheit zu tun. Regisseur Andreas Homoki und sein Bühnen- und Kostümbildner Christian Schmidt haben das Ganze in die Entstehungszeit des Werkes verlegt und erzählen die Geschichte um den verfluchten Ring nah am Libretto und ganz ohne Verfremdungen. Wie Homoki im Booklet auf S. 52 betont, kam es ihm auf Folgendes an: Wir wollen in der Inszenierung auf andere Weise zum Ursprung zurückkehren, also ausgehend von Text und Musik, wie sie Wagner geschrieben hat, die Geschichte so buntscheckig und phantastisch erzählen , wie sie ist. Dabei legt er das Hauptgewicht auf den Mythos. Nicht auf Interpretation des Ganzen kommt es ihm an. Er stülpt der Handlung kein übergeordnetes geistiges Konzept über, präsentiert keine irgendwie geartete Kapitalismus- oder Gesellschaftskritik, sondern beschränkt sich darauf, die Geschichte einfach nur schnörkellos zu erzählen. Worum es mir geht, ist immer die theatralisch wirkungsvolle Erzählung dessen, was zwischen den Figuren vorgeht, sagt Homoki auf S. 53 des Booklets. Seine muntere, stringente Personenführung erscheint demgemäß auch ziemlich konventionell, während der äußere Rahmen durchaus zeitgenössischer Natur ist. Die märchenhaften Elemente werden dabei nicht ausgespart. Insoweit hält die Inszenierung sowohl für modern als auch für traditionell eingestellte Gemüter etwas bereit.

Das Vorspiel des Rheingolds beginnt gänzlich im Dunkeln. Erst nach einer Weile wird es hell und man erblickt auf der Bühne eine Zimmerflucht von vier gleichartigen weißen Räumen, die mit Hilfe der Drehbühne ihre Stellungen wechseln können. Hier erblickt man drei Betten. Die in Seidenpyjamas gekleideten, platinblonden Rheintöchter erscheinen als Marilyn-Monroe-Verschnitte. Alberich ist ein ältlicher Penner. Sein Raub des Rheingoldes ist als Trotztat anzusehen. Die Götter werden vom Regisseur als ausgemachte Deppen und alles andere als intelligent vorgeführt. Etwas ernster wird lediglich Wotan gezeichnet, dem die Regie sogar noch einen Speer gönnt. Loge kommt die Funktion eines Strippenziehers zu, der durchweg die Fäden in der Hand hält. Am Ende verlässt er die Bühne auf demselben Weg, auf dem er hereingekommen ist, nämlich durch das Fenster. Walhall erscheint auf einem riesigen Gemälde, dass irgendwann von dem grobschlächtigen Fafner durchbrochen wird. Er und sein Bruder Fasolt werden vom Regisseur als Juden gedeutet, was vom politischen Standpunkt aus fragwürdig anmutet. Das Rheingold ist ein in einem Schmuckkästchen aufbewahrter Goldklumpen. Aus großen Goldklumpen besteht auch der Hort, der im vierten Bild vor einem Fenster aufgehäuft und von Fafner nicht abtransportiert wird. Mit einem dieser Klumpen erschlägt der Riese seinen Bruder. Seitens der Regie passabel gelöst sind die Verwandlungen Alberichs im dritten Bild. Um seine Gestalt zu wechseln, zieht der Nibelung sich in einen Schrank zurück. Nach einer Weile öffnet sich dessen Tür wieder und man erblickt den von Rauch umgebenen Lindwurm beziehungsweise die Kröte. Das kann man so machen. Erda erscheint im vierten Bild in einem ausladenden weißen Kleid. Bei dem Einzug der Götter in Walhall betreten die Asen einen zum Schluss hin veränderten Raum, der nun von einem riesigen, länglichen Tisch dominiert wird. Das ist alles recht kurzweilig und durchaus unterhaltsam.

Die Walküre spielt ebenfalls in der bereits aus dem Rheingold bekannten gründerzeitlichen, eleganten großbürgerlichen Zimmerflucht. Im ersten Aufzug platziert Christian Schmidt in einem der Räume die obligate Esche, aus der Siegmund das Schwert Nothung zieht. Im zweiten Aufzug bringt der Bühnenbildner dann einen ganzen Winterwald auf die Bühne. Zur Versinnbildlichung des Walkürenfelsens im dritten Aufzug dient ihm ein riesiger Felsbrocken. Das Bild von Walhall, das der Zuschauer bereits vom Vorabend der Tetralogie kennt, ist in dem Walhall – Raum immer noch zu sehen. Im dritten Aufzug ist eine ganze Weile nur noch der goldene Rahmen vorhanden. Erst ganz am Ende erblickt man wieder das gesamte Gemälde. In diesem Ambiente wartet Homoki erneut mit einer spannungsgeladenen, stringenten Personenregie auf. Nicht mehr neu, aber durchaus akzeptabel ist sein Einfall, Hunding eine Schar von Gefolgsleuten an die Seite zu stellen. Das hat schon Chéreau in Bayreuth so gemacht. Hervorragend versteht sich Homoki auf die Anwendung Tschechow‘ scher Elemente. Vielfach gönnt er den Handlungsträgern Auftritte an Stellen, an denen Wagner solche für sie gar nicht vorgesehen hat. So ist Wotan im Wanderer-Look bereits zu Beginn des ersten Aufzuges präsent. Geschickt lenkt er Siegmund zu Hundings Behausung. Später reicht er Sieglinde sowohl einen Becher mit Wasser als auch ein Trinkhorn mit Met, die sie an den erschöpften Siegmund weiterreicht. Später stößt er bei Sieglindes Erzählung im Rahmen einer Rückblende vor Hundings versammelter Gefolgschaft das Schwert in den Stamm der Esche. Bereits am Anfang des zweiten Aufzuges erscheinen die mit Pferdeköpfen ausgestatteten kleinen Walküren, die später während des Walkürenritts im dritten Aufzug Jagd auf die in weißen Hemden auftretenden Helden machen. Das Duell zwischen Siegmund und Hunding findet im Walhall-Zimmer statt. Eine eindringliche Regieidee ist es, wenn Wotan Siegmund in Hundings Schwert stößt. Am Ende des zweiten Aufzuges kommt Fricka noch einmal auf die Bühne, um sich zu überzeugen, ob Wotan ihren Befehl ausgeführt hat. Durch solche Ideen seitens der Regie wird die Spannung ungemein gesteigert. Eine sehr berührende Idee Homokis ist, wenn Wotan während seines Abschieds von Brünnhilde im dritten Aufzug auf einmal in sich zusammensackt. Erschrocken bückt sich Brünnhilde zu ihm nieder und steht ihm bei. Wotan ist regelrecht am Ende. Er kann es nicht ertragen, seine Lieblingstochter derart streng bestrafen zu müssen. Bereitwillig spendet Brünnhilde ihm Trost – das geht unter die Haut. Am Ende bricht Wotan mit den Kleidern des Wanderers in die Welt auf.

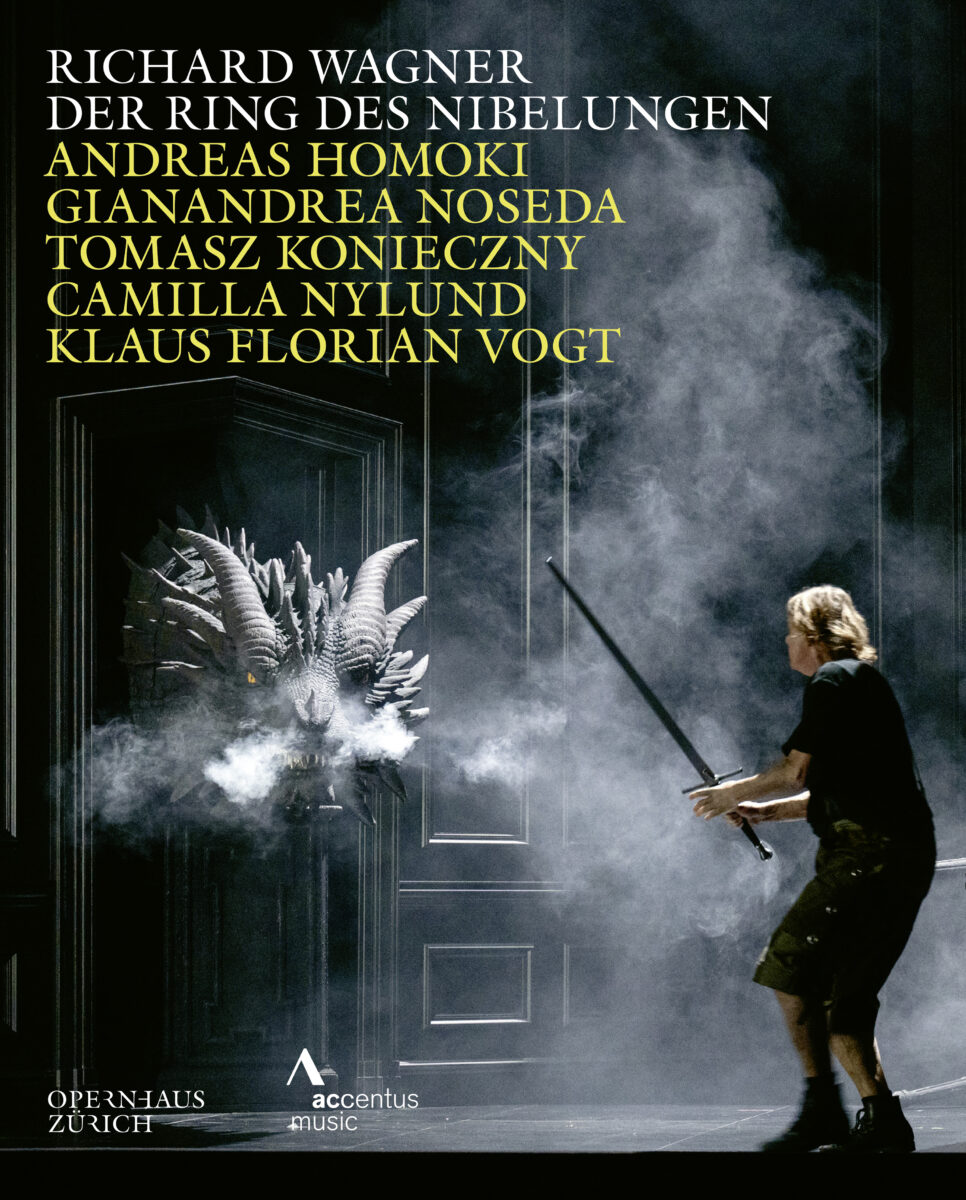

Im Siegfried wechselt der Spielort wiederum nicht. Erneut wird man den eleganten großbürgerlichen Räumen der Gründungszeit auf der wiederum emsig bemühten Drehbühne ansichtig, die jetzt allerdings durchweg in Dunkel gehüllt sind. Nicht mehr die Farbe Weiß dominiert, sondern die Farbe Schwarz. Darüber hinaus herrscht nun ausgemachte Unordnung. Die Möbel sind um- und durcheinandergeworfen. Von dem Walhall-Gemälde ist nur noch der Rahmen übrig. Das ist kein Ort zum Wohlfühlen mehr. Nur Mime gefällt es hier. Siegfried zieht es fort. Er wird von Homoki sehr sensibel und empathisch vorgeführt. Ein Haudrauf wie in so vielen anderen Inszenierungen ist der junge Held hier nicht. Mime erscheint noch als konventioneller Schmied. In seiner Behausung sieht man noch eine echte Schmiede, auf der Siegfried in der dritten Szene des ersten Aufzuges ganz traditionell sein Schwert schmiedet. Nicht nur hier wird deutlich, dass sich der Regisseur auch beim Scherzo der Tetralogie erneut darauf beschränkt, die Geschichte zu erzählen anstatt sie spannend zu interpretieren. Zwar ist seine Personenregie auch dieses Mal wieder recht ausgeprägt, geistig hat die Inszenierung aber wenig zu bieten. Der Drache stammt augenscheinlich aus Disneyland und gehört ins Märchenbuch. Wenigstens verwandelt sich der tödlich verwundete Fafner vor seinem Tod wieder zurück in den Riesen. Das hat man schon oft so gesehen. Zu Beginn erscheint entsprechend Wagners Vorgaben ein Bär auf der Bühne. Nicht schlecht ist Homokis Einfall, das Ross Grane als Schachfigur zu deuten. Brünnhilde wacht auf demselben überdimensionalen Felsbrocken auf, auf dem sie Wotan am Schluss der Walküre eingeschläfert hat. Zunächst angesichts ihres Erweckers etwas scheu, wird sie Siegfried gegenüber immer aufgeweckter. Am Ende geben sich die beiden nun sexuell erwachten jungen Leute auf einem Bett ihrer Lust hin. Brünnhilde, Erda und der mit großen Schwingen ausgestattete Waldvogel tragen allesamt weiße Kleider, während die Männer dunkel gewandet sind. Die Frauen sind in dieser Produktion die einzigen Lichtgestalten. Schön, dass hier endlich mal etwas an Interpretation spürbar wird, an der es bei Homoki insgesamt leider mangelt.

In der Götterdämmerung bleibt Homoki seinem bisherigen Ansatzpunkt treu. Auch hier dominiert die von Christian Schmidt geschaffene, großbürgerliche Zimmerflucht aus der Entstehungszeit des Werkes. War im Siegfried alles schwarz, sind die Wände nun wieder weiß. Indes hat der Zahn der Zeit gehörig an ihnen genagt. Sie wirken am letzten Tag der Tetralogie ziemlich marode, fleckig und heruntergekommen. Wieder wird häufig die Drehbühne zum Wechsel der Schauplätze eingesetzt. Etwas zu oft, vor allem am Ende, arbeitet der Regisseur mit Zwischenvorhängen. Insbesondere für den Schluss von Wagners Musikdrama stellt das einen nicht unerheblichen Störfaktor dar. Wiederum erzählt Homoki die Handlung geradlinig und ohne Verfremdungen, wartet indes auch mit einigen durchaus beachtlichen Regieeinfällen auf. Zu Beginn mutet alles noch relativ harmlos an. Da treffen sich die Nornen vor dem bereits bekannten riesigen Felsbrocken und hantieren mit dem Schicksalsseil, das am Ende der Szene ganz konventionell reißt. Siegfried und Brünnhilde erwachen in ihrem Bett, das Homoki bereits im Siegfried eingeführt hat. Die Betten der Rheintöchter sind ebenfalls wieder zu sehen. Auch die sonstigen bekannten Requisiten erblickt man aufs Neue: Die Weltesche, den Walhall-Raum mit dem langen Tisch sowie das Gemälde mit der Götterburg. Interessant ist dem Regisseur die Zeichnung Gunthers gelungen, der Ähnlichkeiten mit dem Industrieellensohn Alfred Nyssen aus der Fernsehserie Babylon Berlin aufweist. Gutrune ist stark auf spannende Erlebnisse bedacht. Beide Gibichungen-Geschwister sind in Rot gekleidet. Total schwarz gewandet ist dagegen der von Anfang an unheimlich wirkende, lange, strähnige Haare tragende Hagen. Sehr eindringlich gelingt Homoki die Waltraute-Szene, in der er mit überzeugenden Tschechow‘ schen Elementen aufwartet. Wenn Waltraute von Wotan erzählt, sieht man den Göttervater in dem Walhall-Raum an dem langen Tisch sitzen, neben ihm die goldenen Äpfel Freias, die er nicht angerührt hat. Er sieht sein Ende nahen. Imposant ist Homoki das Ende des ersten Aufzuges gelungen, als Siegfried und Gunther gemeinsam Brünnhilde überwältigen. Diese Idee ist zwar nicht mehr neu, verfehlt aber ihre Wirkung nicht. Hervorzuheben ist hier der Augenblick, als dem falschen Gunther für einen kurzen Moment der Tarnhelm wegrutscht und er von Brünnhilde als Siegfried erkannt wird. Die Mannen des zweiten Aufzuges sind weniger die Gefolgsleute der Gibichungen als vielmehr die Meute Hagens, dem sie äußerlich ähneln. Im dritten Aufzug tragen die Rheintöchter wie schon im Rheingold weiße Pyjamas. Das Finale spaltet der Regisseur in mehrere Bilder auf, die durch die oben bereits erwähnten zu vielen Zwischenvorhänge voneinander abgegrenzt werden. So sieht man sowohl den toten als auch den lebenden Siegfried. Letzterer ist als Vision oder Wunschtraum Brünnhildes zu deuten. Später wird die ehemalige Walküre von den Rheintöchtern bei ihrem Schlussgesang beobachtet. Am Ende stürzen die drei Mädchen Hagen aus dem Fenster. Loge eilt in Gestalt eines brennenden Stuntmans über die Bühne. Am Ende gibt es noch einmal ein gelungenes Tschechow‘ sches Element. Tief in einen Sessel versunken beobachtet Wotan den in dem Walhall-Bild stattfindenden Brand der Götterburg. Zum Schluss sieht man nur noch die sich drehenden leeren Räume. Insgesamt ist zu konstatieren, dass die Götterdämmerung rein szenisch von den hier versammelten vier Inszenierungen die gelungenste ist.

Gut gefällt das Dirigat von Gianandrea Noseda, der zusammen mit der bestens disponierten Philharmonia Zürich zu großer Form aufläuft. Seine Auffassung von Wagners Ring ist keine schwulstig schwere und pathetische. Vielmehr ist seine Herangehensweise an den Zyklus von Leichtigkeit und Transparenz geprägt. Dieser Ansatzpunkt wird bereits im Rheingold deutlich, dessen Charakter als Konversationsstück Noseda trefflich vermittelt. Ähnlich geht er im Siegfried vor. Aus der Walküre und der Götterdämmerung macht der Dirigent einen echten Gefühlsrausch bei nie nachlassender Spannung und guter Detailarbeit. Dabei schlägt er durchweg gemäßigte Tempi an.

Nun zu den Sängern: Tomasz Konieczny wird mit hohem Charisma und immenser Spiellust darstellerisch dem Wotan/Wanderer mehr als gerecht. Beherzt zeichnet er ein sehr eingängiges Rollenportrait. Auch gesanglich vermag er mit seinem kräftigen, gut gestützten Heldenbariton zu überzeugen. Ein Kapitel für sich sind indes seine Vokalverfärbungen. Camilla Nylund vermag die verschiedenen Seelenzustände der Brünnhilde aufs Beste aufzuzeigen. Vokal besticht sie mit einem trefflich fokussierten, ebenmäßig geführten, höhensicheren und wandelbaren Sopran, der zudem einen gehörigen Schuss an Dramatik aufweist. Legato und Linienführung sind vorbildlich. Und auch in dynamischer Hinsicht ist ihre Leistung sehr abwechslungsreich. Nicht zu gefallen vermag Klaus Florian Vogt als Siegfried. Zwar ist er schauspielerisch recht überzeugend, aber vokal bleiben bei ihm viele Wünsche offen. Sein überhaupt nicht im Körper verankerter, heller Tenor verfügt über keinerlei dramatisches Potential und ist ausgesprochen dünn. Die Bezeichnung Heldentenor ist bei ihm gänzlich fehl am Platz. Anders sieht es bei Eric Cutler aus, der den Siegmund mit tadelloser Körperstütze, intensiv und mit einem Maximum an ausgeprägter Energie singt. Mit großem Elan stürzt sich Daniela Köhler in die Rolle der Sieglinde, der sie mit ihrem hervorragend fundierten jungendlich-dramatischen Sopran mehr als gerecht wird. Die Höhe und die Altlage sind bei ihr gleichermaßen gut ausgebildet und die Jubelausbrüche der menschlichen Wotans-Tochter gehen bei ihr regelrecht unter die Haut. Durch einen recht variablen Stimmsitz zeichnet sich der Bariton von Christopher Purves aus, der den Alberich als ausgemachte Charakterstudie anlegt, wobei der Schöngesang oftmals auf der Strecke bleibt. Eine schauspielerische Glanzleistung erbringt der Mime von Wolfgang Ablinger-Sperrhacke. Singen tut er den Nibelungen kraftvoll und gut im Körper. Mit einem machtvollen schwarzen Bass und kräftiger Tongebung stattet David Leigh die Partien des Hagen und des Siegfried-Fafner aus. Im Rheingold ist Brent Michael Smith ein oft flach und ausdruckslos singender Fafner. Nur die tiefen Stellen klingen bei ihm einigermaßen sonor. Mit imposantem, gefühlvollem Bass macht David Soar die große Liebe Fasolts zu Freia glaubhaft. Einen bestens gestützten, substanzreichen hellen Bariton bringt Daniel Schmutzhard in die Rolle des Gunther ein. Für die Gutrune ist die tiefgründig singende Lauren Fagan eine gute Besetzung. Äußerlich sehr viril, aufgedreht und stimmlich phantastisch gibt Matthias Klink den Loge. Claudia Mahnke ist eine sehr geradlinig und schön intonierende Fricka. Sie macht aus der Göttin nicht die herkömmliche keifende Zicke, sondern nimmt sie in jeder Beziehung ernst. Anna Danik singt die Erda tadellos, ihr Stimmklang ist für diese Partie allerdings etwas zu hell. Ein Versprechen für die Zukunft gibt die brillant singende Freia von Kiandra Howarth ab. Von dieser jungen Sängerin kann man in Zukunft sicher noch viel erwarten. Sarah Ferede trägt die große Erzählung der Götterdämmerung-Waltraute mit viel Gefühl vor. Ein in jeder Beziehung gefährlicher Hunding ist Christof Fischesser. Gefällige Leistungen erbringen Xiaomeng Zhang (Donner) und Omer Kobiljak (Froh). Einen trefflichen Eindruck hinterlässt Rebecca Olvera, die den Waldvogel vokal recht ausdrucksstark intoniert. Die überhaupt nicht im Körper und ziemlich flach singende Uliana Alexyuk (Woglinde) ist den anderen beiden Rheintöchtern Niamh O‘ Sullivan (Wellgunde) und Siena Licht Miller (Flosshilde) stimmlich deutlich unterlegen. Nichts auszusetzen gibt es an Freya Apffelstaedt und Lena Sutor-Wernich, die mit sauber durchgebildeten Stimmen der ersten und der zweiten Norn voll gerecht werden. Demgegenüber fällt Giselle Allens dünnstimmige und manchmal schrille dritte Norn ab. Das Ensemble der kleinen Walküren setzt sich aus Sarah Cambridge (Helmwige), Ann-Kathrin Niemczyk (Gerhilde), Barbara Senator (Ortlinde), Anna Werle (Waltraute), Simone McIntosh (Siegrune), Siena Licht Miller (Rossweiße), Michal Doron (Grigerde) und Noa Beinart (Schwertleite) zusammen. Hier kann man zufrieden sein.

Ludwig Steinbach, 28. August 2025

DVD: Der Ring des Nibelungen

Richard Wagner

Oper Zürich

Inszenierung: Andreas Homoki

Musikalische Leitung: Gianandrea Noseda

Accentus music

Best. Nr.: ACC70656

7 DVDs