„Ach nö, muss ich nicht haben.“ Das war meine erste Reaktion auf die Werbeanzeige, mit der ein Buch über das Bayreuther Festpielhaus angekündigt wurde, das ich zu kennen meinte, steht es doch schon seit vielen Jahren in meiner Bibliothek. Das Festspielhaus Bayreuth, herausgegeben von Kiesel, Mildner und Schuth – so heißt also die Neuerscheinung, die Das Richard Wagner Festspielhaus Bayreuth ersetzen soll. 2007 war der Vorläufer, genauer: die erste Ausgabe, beim Verlag nettpress herausgekommen, dann folgten drei weitere Publikationen der Autoren, die aus dem Solitär – als wär’s ein Stück von Wagner selbst – eine Tetralogie machten. Der Hausmonographie wurden ebenso großformatige Bände über Wahnfried, Wagners Reiseorte und Wagners Wohnorte nachgefügt, nun überarbeiteten die drei Verfasser das ebenso monumentale Vorabend-Buch, um den ersten Teil des Wagner-Quartetts zu erneuern.

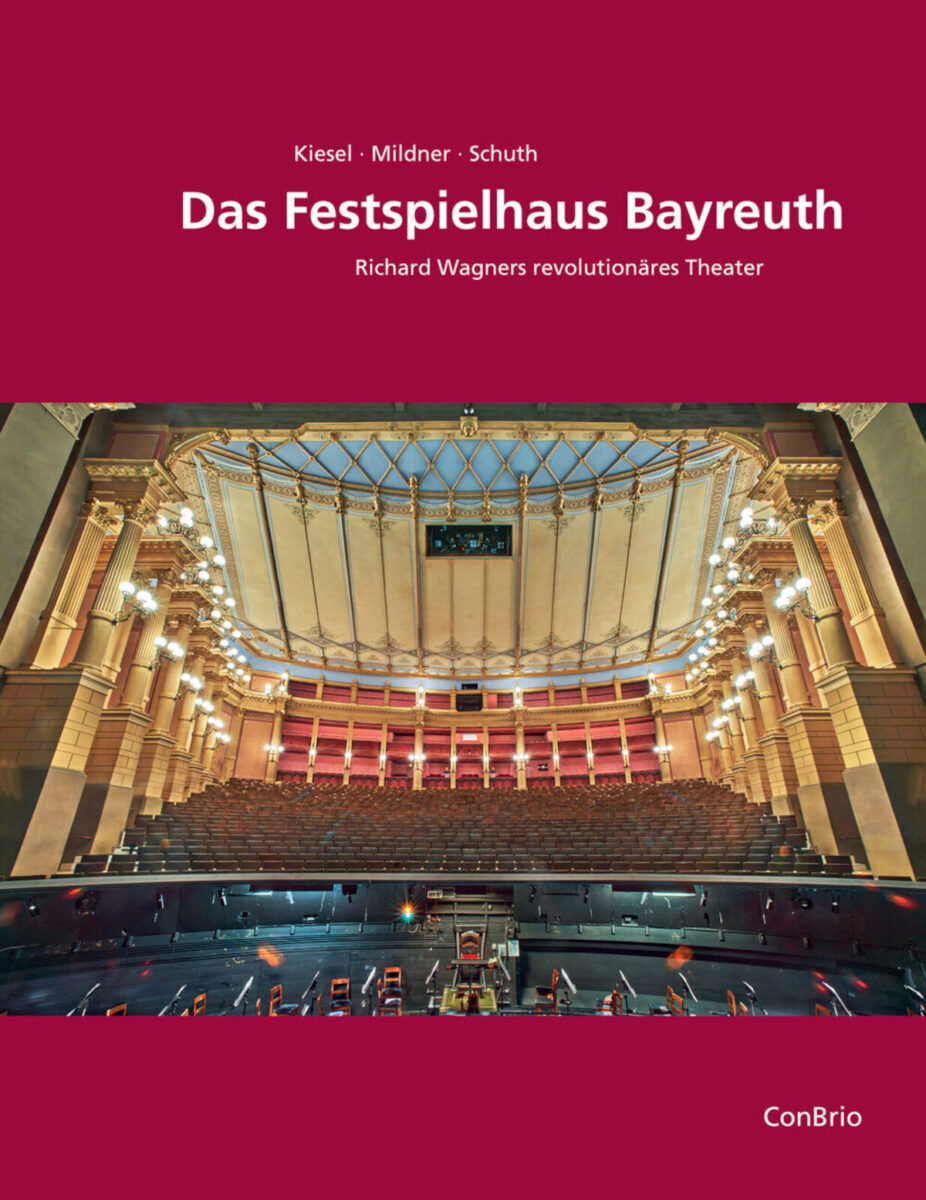

Nein, ein gänzlich neues Buch ist damit nicht entstanden. „Der Text-Bild-Band“, heißt es im Werbetext des Verlags, in dem nun auch Kiesels, Mildners und Schuths Wagner-Opus 1 herauskam, „ist eine überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des längst vergriffenen Vorgängerbuches von 2007.“ Was ist neu? „Sämtliche Motive wurden aus heutiger Sicht vom Festspielfotografen Enrico Nawrath neu aufgenommen. Die ursprüngliche Ausgabe wurde um weitere Beiträge (‚Exkurse‘) ergänzt, u.a. zur zeitgleich erbauten Opéra Garnier, zu Zürich als Modell für Bayreuth und zu Münchner Festspielhausprojekten.“ Vergleicht man den alten mit dem neuen Band, kommt man nicht um die Feststellung herum, dass der Buchleser und -beschauer trotz textlich gleich gebliebenem Kernteil – über Wagner und die Architektur, die Ideenfindung, die Erbauung, den Außen- und den Innenbau wie die Akustik – ein anderes Buch in Händen hält. Präsentierte man 2007 sämtliche Texte auch in englischer Sprache, so verzichtete man nun darauf, um weiteren Raum für völlig neue historische und aktuelle Bilder und Fotos zu schaffen und die alten oft in verbesserter, vergrößerter und ersetzter Qualität (wie die nun als Farbzeichnung zur Verfügung stehende Ansicht des City of London Theatres oder den hier erstmals gezeigten Blick in das Teatro Farnese zu Parma) zu präsentieren. Das vom Architekten des Festspielhauses, Otto Brückwald, entworfene Altenburger Theater erscheint also nun in seiner authentischen, nicht in seiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderten Gestalt, erstmals wird die Planansicht des von Siegfried Wagner initiierten Hinterbühnenmagazins von 1924 in schönster Größe publiziert (auch Heinrich Habel hat es in seinem opus magnum über Festspielhaus und Wahnfried nur erwähnt, nicht reproduziert), und die Fotos der Probenräume von 2007 wichen – das ist für den Festspielbesucher besonders interessant und sinnvoll – neuen Aufnahmen, in denen die vorletzte Tristan– und die aktuelle Ring-Ausstattung als Zeugnisse des neuesten Bayreuth gezeigt werden können.

Apropos Bayreuth: Florian Zinnecker hat einen der Exkurse beigesteuert, in denen er als gebürtiger, nun in Hamburg lebender Bayreuther mit gesunder wie humorvoller Distanz den Unterschied und das freundliche Nicht-Verhältnis zwischen der Stadt Bayreuth und „Bayreuth“ erläutert: „Der Gründe Hügel hat in Bayreuth einen Status wie der Vatikan in Rom…“. Es stimmt, nur, dass in Rom der Kirchenstaat innerhalb der Stadt denn doch, anders als die Stadt am Roten Main, das ganze Jahr über auf die città am Tiber ausstrahlt, während in Bayreuth „zwei Welten“ aufeinanderprallen. Neu ist auch, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, die Aufnahme des (spät-)gotischen Theaters in Zwickau, die die baugeschichtlichen Hintergründe des Festspielhauses akzentuiert. Neu ist auch Markus Kiesels Aufsatz zum etwa zeitgleichen Bau der Opéra Garnier, einem typischen Théâtre a l’italienne, das das Versailler Theater mit seiner klassizistischen Anmutung wie einen frühen Vorfahren von Richard Wagners Bau erscheinen lässt. Dies sind so Mehrwertigkeiten, die die Lektüre des erneuerten Buchs zu einem intellektuellen Vergnügen machen – und die Fülle der neuen Fotos und renovierten Altansichten lässt Wagners Werk – so wenig er sich auch für Architektur interessierte (er scheint, meint Kiesel, sogar „von bühnentechnischen Grundlagen wenig verstanden zu haben“) – in neuen wie gewohnt prachtvollen Ansichten wieder anders erstrahlen. Nach den ersten Restaurierungen und Rekonstruktionen scheint am Bau wenig zu fehlen; schade, dass der Hundehaken am rechten Außenbau inzwischen eines Fahrstuhleinbaus wegen entfernt worden ist. Gleich blieb der mit vielen schönen Zitaten sinnreich garnierte Anspruch, Bau- und Ideengeschichte, Ästhetik und Technik, Raum und Kunstraum ineins zu setzen, um, ausgehend von der Entstehung, das Festspielhaus en detail und mit allen seinen Formen zu analysieren, um zum wenig originellen, aber exemplarisch begründeten Schluss zu kommen, dass es schlicht und einfach einzigartig ist.

Dazugepackt: ein Aufsatz über das ad acta gelegte und aus mehreren Gründen problematische Projekt des Münchner Festspielhauses sowie über Wagners ernüchternde Erfahrungen mit der Zürcher Theaterwelt. Zum lebenden Inventar des Theaters gehören im Sommer auch „Die Blauen“; der „Blaue“ Vincent König gibt in einem kurzweiligen Beitrag seine Erfahrungen mit dem Bau, den Kollegen – und den Besuchern zum Besten. O-Ton König: „Erstaunlicherweise ist das Publikum bei der Premiere im Vergleich zu den anderen Vorstellungen oft unruhiger (…) Allerdings habe ich ich auch schon Gäste erlebt, die sehr unfreundlich und zum Teil auch aggressiv waren. Manchmal gibt es auch Gäste, die gar nicht wissen, um was es in den Opern geht.“ Ach was, wie der ehemalige Festspielbesucher Loriot sagen würde…

Wurden Pierre Boulez und Harry Kupfer im „alten“ Band zwei nun fortgefallene Gesprächsbeiträge gewidmet, und eröffnete damals Wolfgang Wagner den Band, so firmiert nun Katharina Wagner als Vorrednerin, denn das Festspielhaus ist ja gerade, sozusagen, „ihr“ Haus. Wie schwierig es war, zu den jetzigen Besitz- und Mietverhältnissen zu gelangen, wird aus dem neuen Beitrag von Markus Kiesel ersichtlich, mit dem er schließlich das extrem verminte Gelände des Richard-Wagner-Stiftungsrechts und der Stiftungsstreitigkeiten erhellt, die jahrelang die Gazetten ausfüllten, bis man zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen der Familie Wagner und den Gesellschaftern wie den Juristen Bayerns kam. Die Hauptsache aber bleiben die Beiträge über Geschichte und Gegenwart des Hauses, in dem, so die jetzige Festspielleiterin, Tradition und Innovation immerzu ausgelotet werden müssen: als „stetige Öffnung und Anpassung an die Zukunft“.

Tradition und Neuerung: auch das prächtig erneuerte Buch unterliegt dem Programm. Erschienen im Verlag der drei Nachfolgebände, somit auch äußerlich als Teil der Tetralogie kenntlich gemacht, birgt es viel Altes im Neuen – und ebenso viel Neues im Alten. Nein, die längst vergriffene Publikation von 2007 wurde durch das Relaunch, wie es neudeutsch heißen müsste, nicht überflüssig gemacht. Im Gegenteil: Wer beide Bände sein eigen nennt, hat zwei sich ergänzende Publikationen vor sich, die in ihrer Material- und Bildfülle ihresgleichen suchen. Es ist ein bisschen wie mit den Aufführungen „bekannter“ Werke: Jede Neuinszenierung bringt Aspekte zum Vorschein, mit denen bereits präsentierte ja nicht obsolet werden. Wer den Band von 2007 also schon besitzt, kann sich getrost auch die Neufassung zulegen.

Frank Piontek, 14. Juli 2025

Das Festspielhaus Bayreuth

Markus Kiesel, Joachim Mildner, Dietmar Schuth

ConBrio-Verlag, 2025

272 Seiten, 297 Abbildungen