OF: Lieber Herr Hines, in der vergangenen Spielzeit haben Sie an der Staatsoper Stuttgart mit großem Erfolg den Berthold in Bernhard Langs neuer Oper Dora gesungen. Auch diese Saison stand das Werk wieder auf dem Spielplan. Letzte Spielzeit wurde Dora von der Fachzeitschrift Opernwelt zur Uraufführung des Jahres gekürt. Bereits vorher erhielt sie vom Opernfreund den Opernfreund-Stern. Was glauben Sie: Was ist das Besondere an Dora, das solche Auszeichnungen rechtfertigt?

H: Wo soll ich nur anfangen! Was für eine Geschichte, was für eine Familie, was für eine Inszenierung! Ich finde, es gibt eine großartige Balance zwischen Wildheit und Nachvollziehbarkeit, Intellekt sowie tiefem Gefühl – kombiniert mit einem Ensemble und einem Team, das sich so leidenschaftlich dafür eingesetzt hat, dieses Stück auf die Bühne zu bringen, dass es einfach einen Preis gewinnen MUSSTE!

OF: Sie haben sowohl darstellerisch als auch gesanglich ein sehr gefühlvolles Rollenportrait des Berthold gezeichnet. Wer ist dieser Berthold überhaupt? Und worin besteht seine Tragik?

H: Ich denke, Berthold ist ein ganz normaler Typ. Er geht zur Arbeit, macht seinen Job, versucht, niemandem zur Last zu fallen oder zu schaden, hat ein paar Hobbys und möchte geliebt werden. Ich glaube, er ist wie die meisten Menschen auf diesem Planeten. Das Verrückte ist: Für mich ist die Tragik der Figur gar nicht so außergewöhnlich. Verliebt zu sein in jemanden, der einen nicht zurückliebt, ist etwas sehr Alltägliches. Eine Begegnung mit jemandem als tief bedeutungsvoll zu empfinden, während die andere Person denkt: Ja, war ganz okay , das passiert ständig. Ich weiß genau, wie sich beides anfühlt. Ich würde es eher als Pech bezeichnen, dass ausgerechnet der Teufel seinen Weg kreuzt und alle seine Gefühle so durcheinanderbringt, dass er den Entschluss fasst, sich das Leben zu nehmen.

OF: Wie wird Berthold vom Komponisten Bernhard Lang musikalisch angelegt?

H: Im Vergleich zu den anderen Figuren ist die Musik bei Berthold viel geordneter. Das heißt: weniger wechselnde Taktarten, der Stimmumfang ist nicht so groß wie bei den anderen Figuren und stellenweise mutet die Musik sehr melodisch und tonal an. Ich liebe, wie Berthold Lang komponiert hat, weil die Musik zunächst Bertholds Wunsch nach einem einfachen, geordneten Leben widerspiegelt – ein Leben als Beamter im Landratsamt, gemeinsam mit Dora. Im weiteren Verlauf des dritten Aktes wird die Musik dann hochemotional und man kann Bertholds Schmerz förmlich spüren, als ihn der Teufel glauben lässt, dass Dora mit Bertholds Vorgesetztem ins Bett geht. Das ist einfach großartig umgesetzt.

OF: Ein Höhepunkt der Oper ist im dritten Akt Bertholds Darbietung Sie trug einmal ein grünes Kleid, das Schuberts Lied Die liebe Farbe aus der Schönen Müllerin zitiert. Aus welcher Intention heraus stimmt Berthold dieses Lied an?

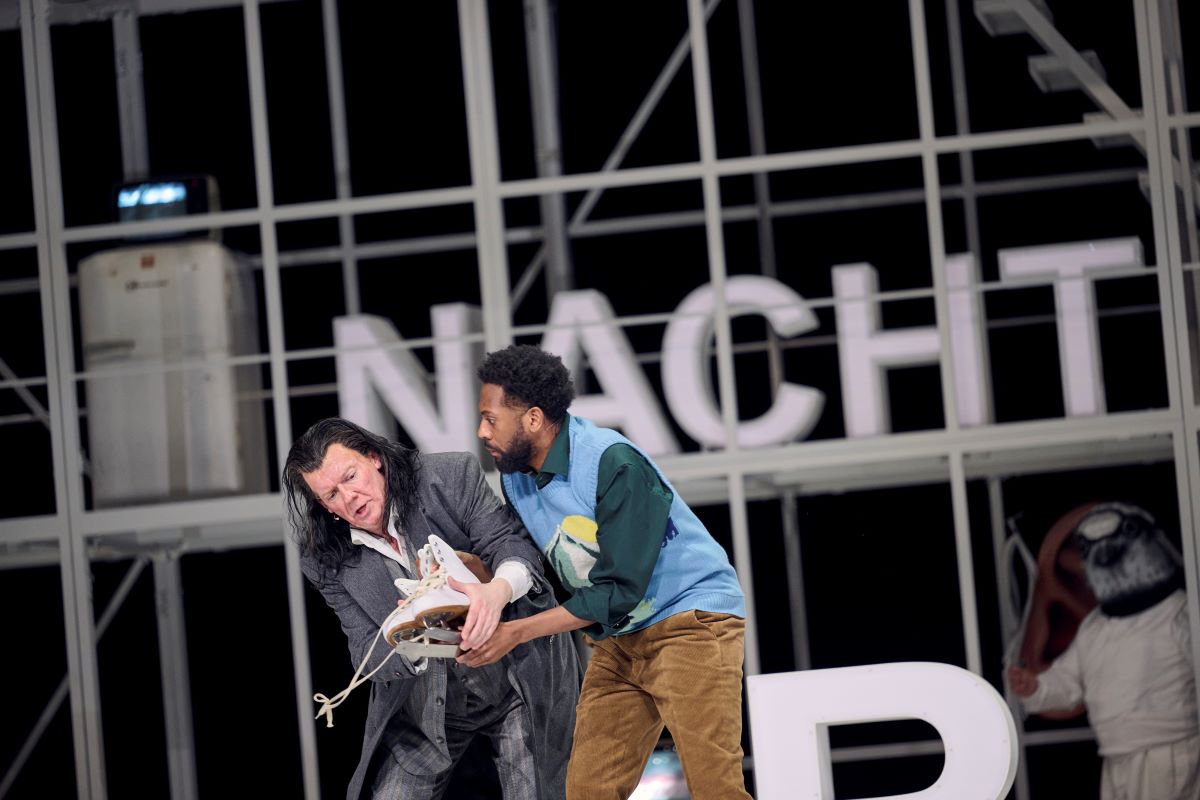

H: Echte Liebe. Die Erinnerung an diesen wunderschönen Moment, den Dora und er auf dem Eis hatten, ist tief in Bertholds Seele verankert – und das Lied ist von Bernhard Lang wirklich perfekt ausgewählt worden. Es fasst alles zusammen, was Berthold für Dora fühlt.

OF: Ein weiteres musikalisches Zitat in der Szene zwischen Berthold und dem Teufel stammt aus Verdis Otello. Wo liegen die Berührungspunkte zwischen Dora und Otello?

H: Ich habe Otello bisher nur einmal gesehen, ich weiß es also nicht (lacht). Aber ich freue mich auf die Stuttgarter Neuproduktion dieses Jahr, danach kann ich vielleicht mehr sagen.

OF: In der Stuttgarter Dora-Inszenierung lässt Berthold am Ende des dritten Aktes die Hosen herunter. Was hat es mit diesem Regieeinfall auf sich?

H: Ich denke, es wird angedeutet, dass – anstatt seine sexuellen Wünsche mit Dora auszuleben – der Teufel eingreift und Berthold so manipuliert, dass er letztlich mit ihm schläft. Anschließend bezahlt der Teufel ihn sogar – genau so, wie er behauptet hat, dass Dora es tun würde. Vielleicht war es für Berthold sogar ein Versuch, Dora näherzukommen, indem er die Dinge tut, von denen der Teufel erzählt, dass sie sie macht – nämlich ihren Körper zu verkaufen.

OF: Welche Bedeutung kommt im fünften Akt dem Sondern zu?

H: Für mich schien das immer Bertholds Versuch zu sein, zurück ins Leben zu finden. Bevor ich Sondern singe, singen es die anderen Figuren auf der Bühne, und es ist das erste Wort, das Berthold nach seinem Suizidversuch sagt. Ich glaube, Berthold versucht weiterzuleben, und dieses Wort markiert den Anfang.

OF: Am Ende kann der stark lädierte Berthold das Wort Sondern nur noch stammeln. Begründet er damit vielleicht eine neue Sprache?

H: Ich glaube nicht. Ich denke, er will einfach wieder kommunizieren – und aus irgendeinem Grund bleibt dieses eine Wort von all dem, was er im letzten Akt um sich herum hört, bei ihm hängen.

OF: Warum wird Berthold im fünften Akt zum ein ausladendes Kleid tragenden Gretchen?

H: Ich denke wegen seines Traumes von Dora und ihres grünen Kleides. In Bertholds geistigem Zustand nach dem Suizidversuch ist es vielleicht die Suche nach einer Verbindung zu ihr.

OF: Wie war die Zusammenarbeit mit der Regisseurin Elisabeth Stöppler? Worin bestand ihr Hauptgedanke zu der Figur des Berthold?

H: Elisabeth ist wunderbar, so klar und einfühlsam, und man fühlt sich einfach großartig bei der Probenarbeit – es ist wirklich eine Freude, mit ihr zu arbeiten. Sie hat einen ganz klaren Plan im Kopf, aber man kann mit ihr trotzdem immer alles besprechen. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr genau, was sie mir vor einem Jahr über Berthold gesagt hat, weil sich die Rolle inzwischen so sehr zu meiner eigenen entwickelt hat – und ich finde, das sagt eine Menge über sie aus. Ich konnte die Figur so sehr verinnerlichen, dass ich nicht einfach nur denke: Okay, mach einfach, was Elisabeth gesagt hat. Sie gibt einen starken Impuls, und daraus wird dann etwas ganz Eigenes.

OF: Vielen Dank für das Interview.

Ludwig Steinbach, 20. April 2025