Premiere: 1.5. 2015

Besuchte Aufführung 20.1. 2017

Der Opernfreund darf annehmen, dass es sich die Sächsische Staatskapelle als besondere Ehre und Verpflichtung anrechnet, das musikdramatische Hauptwerk eines ihrer bedeutendsten (und liebenswürdigsten) ehemaligen Kapellmeister aufzuführen. Man spürt also förmlich, wie ab dem ersten Takt der Freischütz-Ouvertüre eine Spannung durch das Orchester geht. Christoph Gedschold, der zur Zeit als Kapellmeister im nahen wie fernen Leipzig dient (denn Dresden und Leipzig repräsentieren zwei völlig verschiedene Musikkulturen: eine bürgerliche und eine eher höfisch geprägte), dirigiert an diesem Abend einen orchestral schlechthin wunderbaren Freischütz. Erstaunlich, mit welcher Sorgfalt eine „ganz normale Repertoirevorstellung“, 20 Monate nach der Premiere dieser Inszenierung, musikalisch akzentuiert wird. Man hört die einzelnen Instrumente – wie wichtig sind sie bei Weber, der seine Partitur mit größter Sorgfalt erstellte -, man hört die Hörner, die Klarinette (von der Wagner so schwärmte), man hört die vertrackten Synkopen mit größter Präzision, man hört plötzlich, fast wie zum ersten Mal, dass der Eintritt des balsamisch wogenden H-Dur in Maxens Treuebekenntnis des letzten Finales von den zauberhaften Figuren einer Solovioline umspielt wird, und man ist begeistert über die Dezenz von piano und pianissimo, die doch niemals spannungslos ist. Die Streichertremoli glühen im Dunkel, so die Wolfsschlucht schildernd und vorbereitend, die Hörner – nun, die berühmten und unverzichtbaren Hörner erfreuen nicht allein die Hornisten unter den Zuhörern. Dass die Solobratsche im Programmheft genannt wird, versteht sich angesichts ihres Auftritts in Ännchens lustiger Schauerballade fast von selbst; dass dort auch das Solovoloncello genannt wird, ist nicht mehr als gerecht. Michael Neuhaus und Friedwart Christian Dittmann heissen die beiden Musiker.

Mit einem Wort: Wüsste man es nicht besser, würde man sagen müssen, dass dieser Abend, diese Aufführung, recht eigentlich der Staatskapelle (und dem wie stets glänzenden Staatsopernchor) gehört.

Natürlich gehört sie auch den Sängern. Bei aller Dominanz des opulenten Bühnenbilds bleiben die Protagonisten (meist…) kenntlich, und dies auch, weil ihre Stimmen interessant sind; allein die Stimmen zeichnen, wenn man’s genau betrachtet, die Charaktere. Marco Jentzschs Max ist ein betont lyrischer Typ, genauer: er kommt als italienischer Tenor daher, der mit einem deutlichen lagrimoso sein latent militaristisches Outfit zu konterkarieren scheint. Mit Christiane Kohl (die der Bayreuther Opernfeind erst im letzten Sommer als Helmwige und Dritte Norn erblickte) hat sich die Semperoper eine artikulatorisch extrem klar, im streng klassischen Sinne vielleicht nicht einmal lupenrein singende Agathe ins Haus geholt, die durch etwas entzückt, was frühere Zeiten – nicht zu Unrecht – als „innig“ bezeichneten. Und so singt sie denn ihr Leise, leise… in der Dachkammer des teils kriegszerstörten Hauses: im angedeuteten Trachtenkleid – und mit sehr viel Sinnlichkeit.

Auch der Wahldresdner Georg Zeppenfeld ist inzwischen ein alter Bayreuther Bekannter, den der Rezensent zum erstenmal im Jahre 2005 als beeindruckenden Dresdner Banco sah (und schon damals dachte und schrieb und hoffte er, dass man diesen großartigen Sänger vielleicht einmal als Bayreuther Marke erleben wird). Als er psychischer Kriegskrüppel Kaspar tut er gute, von diesem ausdrucksmäßig stets vorbildlich agierenden Sänger zu erwartende Dienste, wenn auch (hier spricht der Beckmesser) sein Bass nicht in jene Tiefen reicht, die der dunklen Faust-Variante, die Kind und Weber damals erfanden, besser stehen würde. Der Teufelsbündner hat indes dort die brillant gezinkten Karten in der Hand, wo seine szenische Präsenz – noch auf der, wie gesagt, riesigen Bühne – alle Aufmerksamkeit auf sich zieht: gegen Gott und die Welt, die ihren stärksten Ausdruck in einer vom Regisseur erdachten Figur gefunden hat: der „Hinkenden“. Die Frage, was diese Hinkende denn „bedeutet“, kann leicht beantwortet werden: Sie bedeutet die Hinkende.

Juliana Brunzlaff spielt diese Leidensfigur so eindringlich stumm, dass die Frage fast seltsam anmutet. Was also bedeutet sie: den ewigen Sündenbock, das schwächste Glied einer moralisch verrohten Nachkriegsgesellschaft, die Allegorie einer jungen, ausgemergelten Kriegerwitwe, die von Käthe Kollwitz hätte gezeichnet werden können, das passive Individuum inmitten einer Hetzmasse, und einfach: mehrere starke Auftritte, die die „normale“ Handlung nicht stören, sondern begleiten. Wie das Lied vom Jungfernkranz hier akzentuiert wird, ist schlicht bewegend: die Hinkende muss den Karton mit der Totenkrone auffangen; da sitzt sie dann am Bühnenrand und starrt eine halbe Minute lang den Karton an. Ohne Worte…

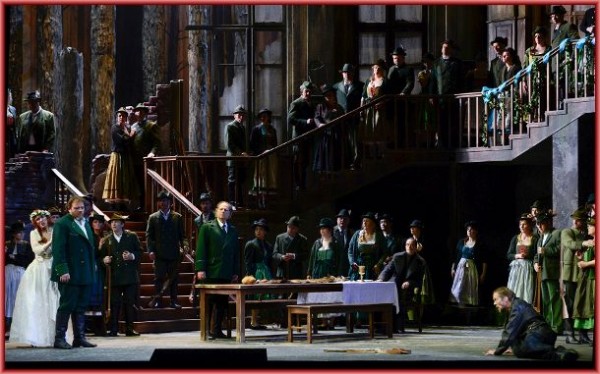

Und Ännchen? Ännchen ist gut, nein: sehr gut über den Krieg gekommen, denn auch die Stimme hat absolut nicht gelitten. Menna Cazel versieht die kapriziöse wie ehrliche Partei dieser kleinbürgerlichen Begleiterin mit einem hörbaren Tremolo, das nicht jedem Hörer gefallen muss – dem Rezensenten hat es gefallen. Sebastian Wartig singt einen höchst ordentlichen Ottokar, Tilmann Rönnebeck einen guten Kuno, Bernhard Hansky den Kilian. Bleibt der Eremit – das heißt: Wilhelm Schwinghammer – dessen noch jedes Mal bewegender Auftritt allein von Webers Musikdramaturgie beglaubigt wird. Denn dass das Erscheinen des Eremiten, diesem Nachfolger des alten deus ex machina, problematisch ist, wenn man ihn allein aus der Perspektive der gegenwärtigen Ideologiekritik betrachtet, liegt auf der Hand. Hier, wo sich Aufklärung und Gegenaufklärung des frühen 19. Jahrhunderts verschränken, in dem sich in Preußen Thron und Altar mit allen bekannten Folgen verbündeten, findet der Regisseur Axel Köhler nun zu einer originellen Lösung. Er behauptet, zusammen mit seinem Bühnenbildner Arne Walther und der Kostümgestalterin Katharina Wesselborn, erst gar nicht, dass diese Inszenierung realistisch aufgefasst werden will. Sie arbeitet „nur“ mit Versatzstücken aus Wirklichkeit und Fantasie – und reagiert damit produktiv auf Webers und Kinds Mischung einer sozialgeschichtlichen Nachkriegswirklichkeit des 17./19. Jahrhunderts und der puren fantasy aus der Zeit der literarischen und bildkünstlerischen Gruselromantik; dass E. T. A. Hoffmann ein Zeitgenosse Webers war und (angeblich) Rezensionen zum Werk schrieb, ist kein Zufall. Bei Köhler spielt die erste Schicht des Werks zunächst in einer Art Nachkriegsdeutschland, vielleicht auch im zerstörten Nachkriegs-Dresden, doch wohl eher in einem weniger vernichteten Außenbezirk wie Tolkewitz. Hinter dem grauen Hof aber stehen immer noch die Bäume, die letzten Repräsentanten jenes „deutschen Waldes“, in den Weber sein nur scheinbar in Böhmen spielendes Drama hineingesetzt hat: vor allem durch die Musik, den typischen Hörnerklang der Romantik, die „Innigkeit“, aber auch die Gemeinheit, die Bosheit, die Verzweiflung, den Krieg. Auch die Bäume scheinen Kriegsopfer zu sein. Mit ihren kahlen Stämmen erinnern sie an Gewächse auf heutigen Truppenübungsplätzen, aber gemeint ist offensichtlich etwas Anderes: der Wald ist eine Erinnerung – und das Bild ist surreal. Es ist so surreal wie die Wolfsschlucht, bei deren Inszenierung die Regie und die Ausstattung alle Lizenzen haben. In die Dresdner Wolfsschlucht dringen die Bilder jenes Krieges ein, der dafür gesorgt hat, dass nicht nur die Häuser, sondern auch die Seelen kaputt sind; kein Wunder, dass die Männer während des bemerkenswert einschichtigen – und doch großartig komponierten – Ländlers gruppenweise aufeinander losgehen. Die Ordnung der Nachkriegszeit schält sich vorerst in bewaffneten Konflikten heraus. Die Vision der Wolfsschlucht erzählt die Vorgeschichte dieser politisch-gesellschaftlichen Verwerfungen und gerät doch nicht in Widerspruch zu Text und Musik der Oper. Die Wolfsschlucht: das ist ein Wald der Gehenkten, sind Flugzeugangriffe, sind feindliche Soldaten. Nicht fehlt: nicht der vom Himmel geschossene Rauvogel, nicht die archaischen Freikugeln – und nicht die Erinnerung an die Gegenwart eines Weber – bezeichnenderweise trägt allein der konfliktlösende Eremit den Rock der 1820er Jahre – und eines heutigen Zuschauers.

Wie aber ist nach diesen Katastrophen ein lieto fine denkbar? Nur als Märchenschluss. Axel Köhler macht indes nicht den Fehler, dem zweifellosen Jubel des gesamten Ensembles und der Aufkündigung des Instituts des Probeschusses – diesem Relikt fürstlicher Gegenaufklärung – ein Gegenbild entgegenzusetzen, das die Musik ad absurdum führen würde. Im Gegenteil: der letzte Akt bringt eine fröhliche und offensichtlich wohlgenährte Festversammlung in grünsten, betont sauberen Kostümen auf die Bühne. Erst durch diese Absurdität aber, die völlig quer steht zum Bild der ersten beiden Akte, gewinnt der Schluss eine Bedeutung, die zugleich Webers Musikdramaturgie legitimiert – und doch das Problem dieses Finales beleuchtet. Denn dass eine staatliche Instanz sich von so etwas Unsicherem wie einem gleichsam institutionsfernen Subjekt wie dem – freilich herrlich und profund orgelnden – Eremiten lenken lässt, ist im Grunde pure Gegenaufklärung, ist die Fortsetzung jener Unterordnung, die von Gott über den Einsiedler zum Fürsten, schließlich über den einfachen Jäger zum Teufelsbündner, letzten Endes zur Hinkenden führt. Köhler aber setzt schlussendlich eine winzige Pointe, die deutlich genug ist, ohne allzu sehr mit dem Holzhammer der Ideologiekritik zu operieren. Schon der Auftritt der kleinen Kinder, war ja gespenstisch: da war, durchaus harmonierend zum Jägerchor (dessen „Volkstümlichkeit“ angesichts der inhaltlichen Probleme des Freischütz immer noch zu denken macht), der Aufmarsch der Jungs und Mädchen zu sehen: die Jäger und ihre schwächeren Opfer, auch, aber nicht nur, das Abbild eines Geschlechterkriegs, der schon früh beginnt. Nach dem Schlussakkord aber tönt es noch einmal von der Galerie in den Saal. Ein kleiner Junge, angeleitet von Fürst Ottokar, darf da den nächsten Schuss abgeben.

„Der Fürst hat nischt jelernt“, wie eine Zuschauerin ganz richtig bemerkte. Wir aber haben eine der besseren Freischütz-Aufführungen gesehen, in der Max am Ende nicht erschossen wurde (das Beispiel Komische Oper Berlin: Calixto Bieito), in der nicht die Reihenfolge der Nummern vertauscht wurde, weil das Stück in seiner überlieferten Gestalt angeblich völlig unverständlich ist (das Beispiel Erfurt: Dominik Horwitz), und in der nicht gepflegte Langeweile herrscht (das Beispiel Dresden: Willy Decker). Das machte: das exzellente, die Musik des großen Dresdner Kapellmeisters ernstnehmende Orchester, die durchdachte Regie, schließlich einzelne Sänger, die mit ihren Stimmen nicht prunkten, sondern Webers Drama gestalteten: als Drama zwischen Gestern und Heute, als Drama der Misere einer immerwährenden Nachkriegszeit.

Frank Piontek, 22.1. 2017

Fotos: Matthias Creutziger / Sächsische Staatsoper (die Fotos zeigen, abgesehen von Georg Zeppenfeld als Kaspar, nicht die erwähnten Sänger)