Zur Fastenzeit in Neapel anno 1818 war die Aufführung weltlicher Opern nicht erlaubt. Die Theater behalfen sich damit, biblische Geschichten auf die Bühne zu bringen, in denen gewohnte Handlungskonstellationen im geistlichen Gewand daherkamen. Zur Tarnung nannte man das nicht „Opera“, sondern „Azione tragico-sacra“. Das Libretto zu Gioachino Rossinis „Mosè in Egitto“ verbindet so die alttestamentarische Erzählung von den Plagen über Ägypten und dem Auszug der Israeliten mit einer Liebesgeschichte: Osiride, der ägyptische Thronfolger, hat sich in die Hebräerin Elcia verliebt und manipuliert nun seinen Vater, den wankelmütigen Pharao, um die Freilassung des Sklavenvolkes und damit den Verlust der Geliebten zu vereiteln. In der äußeren Form wechseln sich oratorienhafte Szenen, welche die biblische Handlung sowie ägyptische Staatsakte zeigen, mit lebendigeren Szenen ab, in denen quasi hinter den Staatskulissen die Geschichte um Liebe und Intrigen abläuft. Das stellt jedes Inszenierungsteam vor Herausforderungen.

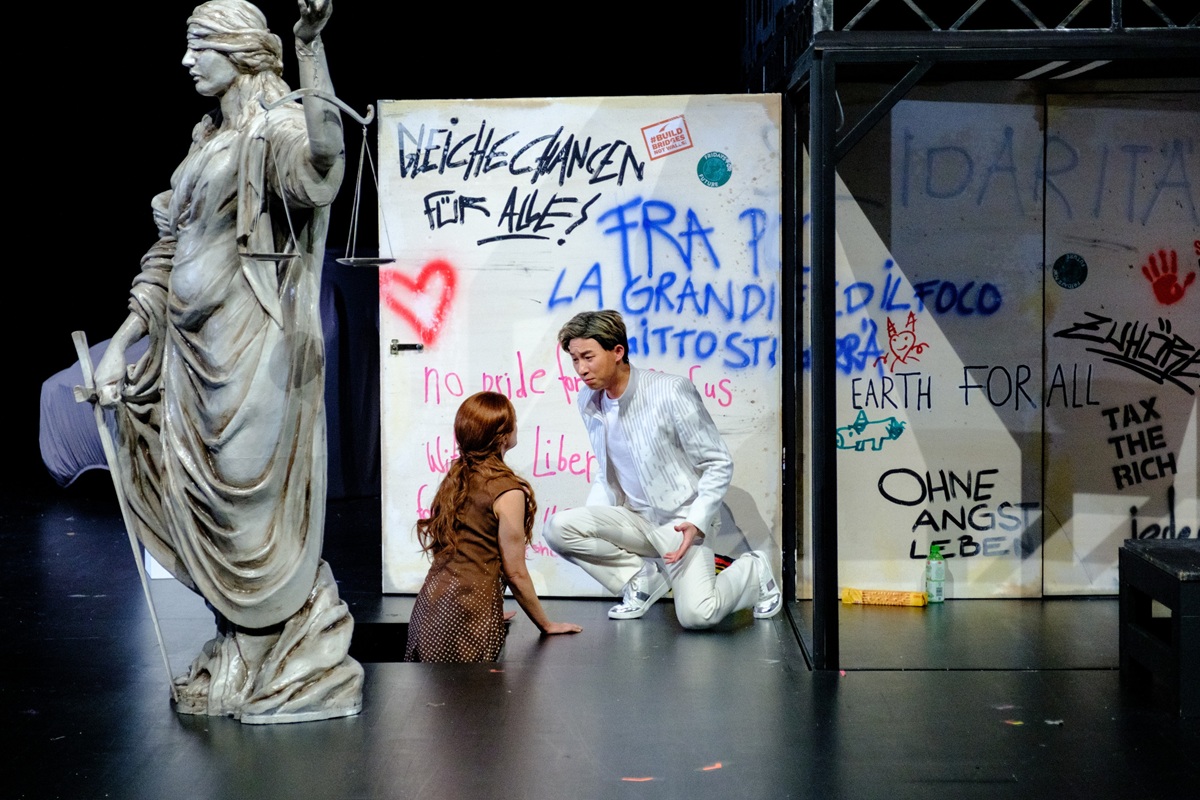

Susanne Bechtel hat in Gießen eine Einheitsbühne gebaut, deren zentrales Element eine Ansammlung miteinander verbundener, schlichter Podeste unterschiedlicher Höhe ist. Auf diesen arrangiert die Regie von Carmen C. Kruse Solisten und Chor recht statisch in den oratorienhaften Passagen. Daß die Spielfläche sich immer wieder um die eigene Achse dreht und von rätselhaften Objekten umstanden wird – einem Oldtimer, einem Koffer und einer überlebensgroßen Statue der Justitia mit Augenbinde, Richtschwert und Waage – mildert diesen Eindruck von Statik kaum. Die hinzuerfundene Liebesgeschichte wird dann lebendiger, aber recht konventionell erzählt. Die biblischen Wunder wie der Blitzschlag, welcher den Osiride niederstreckt und die Teilung des Roten Meeres, werden nicht visualisiert, sondern lediglich in den Reaktionen des Bühnenpersonals gespiegelt. Die Kulissen verorten das Geschehen vage in der Jetztzeit, die Kostüme (Moritz Haakh) mischen moderne westliche Kleidung mit nahöstlichen Elementen. Wie üblich werden die sich gegenüberstehenden Gruppen farblich voneinander abgehoben. Vom im Programmheft angekündigten „scharfen Blick“ auf die „gesellschaftspolitische Frontenbildung“ ist übrigens weit und breit nichts zu sehen, es sei denn, daß man auf Hauswände gekritzelte Graffiti als politische Statements durchgehen läßt.

Diese Oper kennt keine Ouvertüre. Nach drei Akkorden setzt der Chor der Ägypter ein und schildert das Entsetzen über die Finsternis, die als biblische Plage das Land heimgesucht hat. Das Orchester läßt hier bereits mit einem kraftvollen und farbigen Klang aufhorchen. Auch der Chor zeigt Homogenität und Präsenz. Vladimir Yaskorski am Pult gestaltet die musikalischen Verläufe spannungsvoll und plastisch. Immer wieder machen vorzügliche Instrumentalsoli auf sich aufmerksam, namentlich das Horn und die Klarinette. Da Rossini hier eine seiner ambitioniertesten Partituren vorgelegt hat und dem Chor breiten Raum gibt, bereiten die beiden Kollektive den Boden dafür, daß die Musik stärkeren Eindruck macht als die Szene. Aus dem hauseigenen Ensemble gibt Clarke Ruth den Pharao mit schlankem, aber kernigem Baßbariton, beweist Julia Araùjo mit klarem Sopran als dessen Frau Koloraturgeläufigkeit, gefällt Jana Marković mit dunkel getöntem Mezzo als Schwester des Aron, besonders aber imponiert Annika Gerhards als Elcia, deren Belcanto-Kunststücken sie Wärme und Leidenschaft verleiht. Unter den Gästen macht Eric Jongyoung Kim mit leichtgängigem, hellen Tenor in der Rolle des Kronprinzen Osiride auf sich aufmerksam. Auch die Besetzung des Aron mit Randall Bills und des Priesters Mambre mit Dakai Wei ist rollendeckend. Lediglich Stefan Stoll irritiert als Moses mit wobbelndem Baß, der sich in den Koloraturen als zu schwerfällig erweist, aber gut in die zahlreichen Ensembleszenen einfügt. Überhaupt sind in dieser Oper die Ensembles, Duette und Quartette besondere Glanzstücke, die von den Protagonisten zum Leuchten gebracht werden.

Michael Demel, 18. Februar 2025

Moses in Ägypten (Mosè in Egitto)

Azione tragico-sacra von Gioachino Rossini

Stadttheater Gießen

Premiere am 15. Februar 2025

Inszenierung: Carmen C. Kruse

Musikalische Leitung: Vladimir Yaskorski

Philharmonisches Orchester Gießen

Weitere Termine: 9. und 15. März, 21. und 25. April, 9. und 17. Mai 2025