Martinůs späte Oper hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, die zu zwei recht unterschiedlichen Fassungen geführt hat. Der tschechische Komponist hatte vor, eine Oper über ein tschechisches oder slowakisches Thema zu schreiben. 1954 lernte er jedoch den griechischen Schriftsteller Nikos Kazantzakis kennen, der ihn davon überzeugte, statt „Alexis Sorbas“ seinen Roman „Der wiedergekreuzigte Christus“ als Grundlage der beabsichtigten Oper zu verwenden. Zusammen mit Kazantzakis erstellte Martinů das Libretto nach der englischen Übersetzung des Romans und schrieb die Musik, sodass die Oper im Juli 1957 fertiggestellt war. Für das Londoner Opernhaus Covent Garden hatten Rafael Kubelik – und auch Herbert von Karajan für die Wiener Staatsoper – Interesse an der neuen Oper gezeigt. Die am Covent Garden geplante Uraufführung wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass die Oper zu viel gesprochenen Text enthalte und sich außerdem das britische Publikum nicht in die (für die Handlung unerheblichen) Hierarchien der orthodoxen Kirche Griechenlands versetzen könne; zu einer Wiener Aufführung kam es ebenfalls nicht. Daraufhin überarbeitete Martinů bis Januar 1959 die Partitur grundlegend. Neben vielen anderen Änderungen traten jetzt an die Stelle des fast durchgehenden Rezitativstils ariose Elemente, und die gesprochenen Teile wurden deutlich reduziert. Diese Fassung wurde 1961 in Zürich uraufgeführt, die im Jahr 2000 auch in Hannover zu erleben war.

Da Martinů nach der Londoner Ablehnung die Partiturseiten der Erstfassung nicht vernichtet, sondern in Einzelteilen an seine Freunde verschenkt hatte, konnte die englische Originalfassung, die so genannte „Londoner“ Fassung mit einigen Mühen konstruiert werden, die schließlich 1999 bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt wurde. 2000 wurde die Erstfassung am Covent Garden nachgespielt, ebenso 2003 in Bremen und jetzt in Hannover.

Grundlage für das Libretto für Martinůs Oper sind die nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Osmanischen Reiches erfolgten Umsiedlungen von Moslems in die türkischen und von Christen in die griechischen Gebiete, nachdem besonders die Türken bereits einen großen Teil der Christen vertrieben hatten. Martinů hat das Libretto gegenüber Kazantzakis‘ Roman weitgehend entpolitisiert. Das Stück spielt in einem griechischen Dorf zu Beginn der 1920er-Jahre, wo die Rollen für das anstehende Passionsspiel verteilt werden. Als Jesus wird der junge Schafhirt Manolios ausgewählt, der sich mit seinen „Aposteln“ auf seine Aufgabe vorbereitet, als eine Gruppe von Geflüchteten erscheint und verzweifelt um Hilfe bittet. Ihr Priester Fotis erbittet Nahrung und Land, doch der Dorfpriester Grigoris verweigert die Hilfe – nur die lebenslustige, als Sünderin Maria Magdalena ausgewählte Witwe Katerina zeigt Mitleid, das Manolios und seine Apostel in die Tat umsetzen. In der Folgezeit wendet sich Manolios von seiner Verlobten Lenio ab, die dann Nikolio heiratet, deren Hochzeit ausgelassen gefeiert wird, während sich Katerina und Manolios näherkommen. Die Lage eskaliert, als sich Manolios zum machtbesessenen Fanatiker entwickelt, so dass ihn Grigoris für exkommuniziert erklärt. Als Manolios weiter für die hungernden Flüchtlinge eintritt, wird das Volk von Gregoris derart aufgewiegelt, dass Manolios schließlich – hier in Hannover abweichend vom Libretto – nicht vom Judas-Darsteller Panait, sondern von den Dorfbewohnern mit ihren Schuhen „gesteinigt“ wird. Inzwischen ist der Winter gekommen, und das Weihnachtsfest wird gefeiert: Während die Dorfbewohner unbeeindruckt von den Ereignissen mit einem „Alleluja“ die Geburt Christi begrüßen, betet Fotis mit den Flüchtlingen für Manolios, ehe sie weiterziehen.

In Hannover ist eine insgesamt beeindruckende Inszenierung gelungen, was ganz wesentlich an der musikalischen Verwirklichung durch das in allen Instrumentengruppen ausgezeichnete Niedersächsische Staatsorchester lag. GMD Stephan Zilias leitete es mit präziser, anregender Zeichengebung und hielt souverän den großen Apparat zusammen. Für die aufgeführte erste Fassung der Oper sind die abrupten Stimmungswechsel typisch: Da gibt es innige lyrische Szenen wie das schöne, fast zärtliche Duett von Katerina und Manolios, die neben ausgelassener Lebensfreude bei der Hochzeitsfeier mit fetziger, folkloristischer Bühnenmusik von Geige, Klarinette und Akkordeon stehen, bis zu hochdramatischen, massiv aufbrausenden Orchesterklängen. Dazu kommen gewaltige Chöre, die von Chor, Extrachor und Kinderchor der Staatsoper in bester Ausgewogenheit und mächtiger Klangfülle präsentiert wurden (Einstudierung: Lorenzo da Rio und Tatjana Bergh).

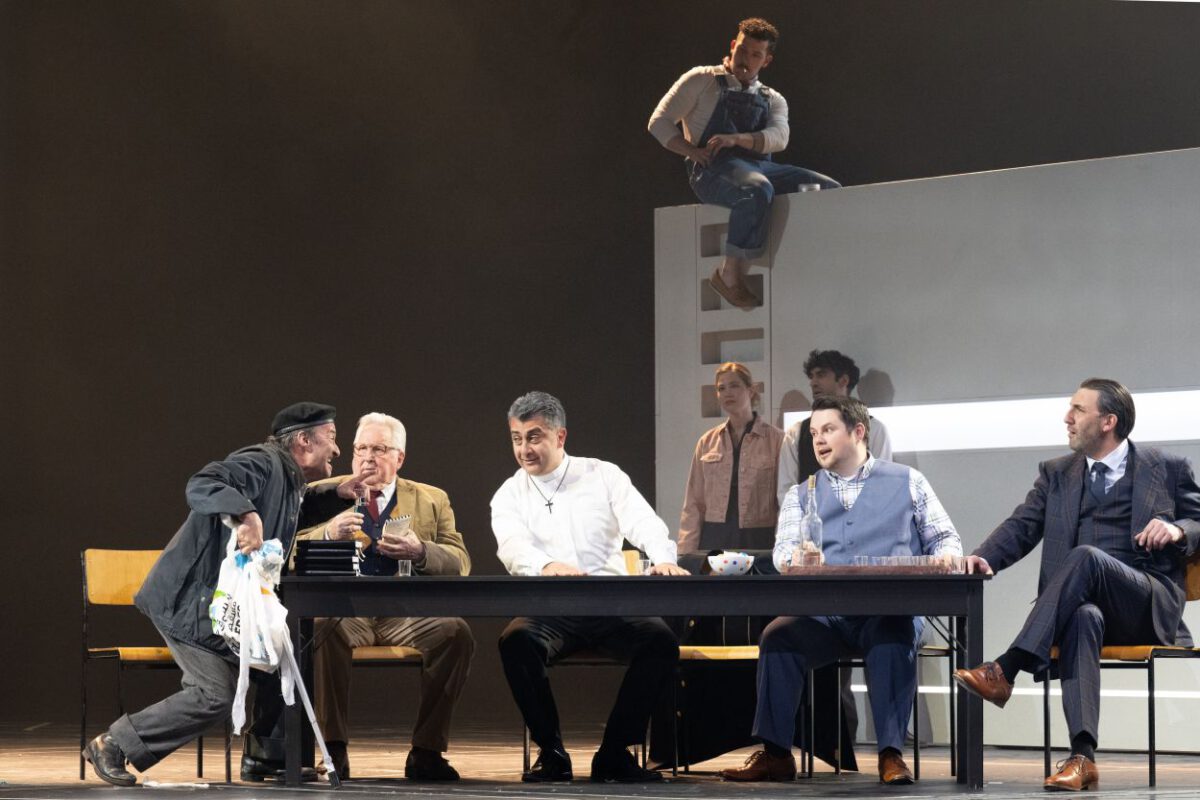

Die hannoversche Hausregisseurin Barbora Horáková überzeugte neben manchen nicht unmittelbar zu verstehenden Maßnahmen, wie z. B. dem Erstellen einer Kreuzigungsfigur aus Schuhen, mit ausgesprochen lebhafter, glaubwürdiger Führung der einzelnen Personen und der vielen Choristen. Die Bühne wurde beherrscht durch weiße, bewegliche Mauern, durch die in vielfältiger Weise die Spielflächen auf der leeren Drehbühne gebildet wurden (Susanne Gschwendner); dazu kamen eine geschickte Lichtregie von Sascha Zauner und zum jeweiligen Berufsstand passende Kostüme von Eva-Maria van Acker. Weniger überzeugend waren die hinzugefügten Tanzszenen, die in der Choreografie von Andrea Tortosa Vidal von zwei Tänzerinnen und einem Tänzer perfekt dargeboten wurden. Insoweit hatte die Regisseurin offenbar nicht genug Vertrauen in die gut illustrierende Musik, denn nicht jedes Orchesterzwischenspiel muss nun auch durch Tanz bereichert werden. Ähnlich war es mit den Videoinstallationen von Sarah Derendinger rechts und links von dem Bühnenportal: Wenn es unbewegliche Ausschnitte aus Passionsbildern alter Meister oder das aufgehängte Lamm waren, störten diese Bilder nicht; aber bewegliche Bilder, wie z.B. Großaufnahmen von schmerzverzerrten Gesichtern oder Ähnliches waren einfach zu viel und störten die Konzentration auf das Geschehen auf der Bühne.

Am Premierenabend imponierte besonders die geschlossene Ensembleleistung, indem jede auch noch so kleine Rolle vortrefflich besetzt war. An erster Stelle ist als Manolios Christopher Sokolowski zu nennen, der den zunächst harmlos wirkenden und später in wüsten Fanatismus geratenen Schafhirten glaubhaft zu verkörpern wusste. Seinen kräftigen Tenor führte der Amerikaner sicher durch alle Lagen. Ebenso gut durchgebildet ist der ausdrucksstarke Sopran der Neuseeländerin Eliza Boom, die die Partie der Witwe Katerina eindrucksvoll gestaltete, wobei die sauberen Piano-Passagen besonders gut gefielen. Den machtbesessenen Priester Grigoris gab Shavleg Armasi, dessen mächtiger Bass auch in den auffallenden Höhen bestens trug. Sein Gegenspieler, der Priester Fotis, war bei dem Ungar Marcell Bakonyi gut aufgehoben; auch er führte seinen runden Bass wirkungsvoll durch die Partie. Wie immer äußerst spielfreudig mit glanzvollen Tenortönen war Marco Lee der Händler Yannakos. Schließlich sollen noch der Tenor Fabio Dorizzi als der hin und her gerissene Judas-Darsteller Panait, die Sopranistin Ketevan Chuntishvili als stimmschöne Lenio und Stephen Owen genannt werden, der am Schluss dasGebeteinesalten Manns anrührend sang. In den vielen kleineren Partien erwies sich das hohe Niveau des hannoverschen Opernensembles, dabei Daniel Eggert (Patriarcheas), Frank Schneiders (Kapitän) und als Gast John Pickering (Lehrer); der von Film und Fernsehen bekannte Schauspieler August Zirner gab den Dorf-Außenseiter Ladas, der zugleich als Kommentator Nachdenkliches zum aufregenden Geschehen zu sagen hatte.

Das Premierenpublikum war zu Recht hellauf begeistert und bedankte sich mit starkem, lang anhaltendem Applaus und zahlreichen Bravo-Rufen bei allen Mitwirkenden und dem Regieteam.

Gerhard Eckels, 12. April 2025

The Greek Passion

Oper von Bohuslav Martinů

Staatsoper Hannover

Premiere am 11. April 2025

Inszenierung: Barbora Horáková

Musikalische Leitung: Stephan Zilias

Niedersächsisches Staatsorchester Hannover

Weitere Vorstellungen: 22., 25. April + 3.,8.,11. Mai 2025