Premiere: 2. Oktober 2019

In seiner letzten Saison als Direktor der Wiener Staatsoper (niemand konnte ahnen, dass sie für ihn verkürzt sein würde) wollte Dominque Meyer weniger volle Kassen, als das Lob, ein Opernhaus von heute auch heutig zu führen. Es gibt, wie bekannt, die Uraufführungen österreichischer Komponisten (Olga Neuwirth, Albin Fries), „Orest“ von Trojahn, die „Tri Sestri“ von Eötvos und „Die Weiden“ von Staud tauchen wieder im Spielplan auf. Und letztendlich gilt Benjamin Britten auch noch so halb und halb als Moderner.

Wenn auch die erste Premiere der Wiener Staatsoper in dieser Saison mit „A Midsummer Night’s Dream“ gewissermaßen in die Kategorie „Moderne light“ fällt. In keinem anderen Werk war der Komponist so gefällig, so locker, und wenn sie mit ihren drei Stunden Spielzeit nicht manche Länge aufwiese, man könnte nur Gutes über die Oper sagen, die (Uraufführung 1960, von der Wiener Staatsoper damals schon zwei Jahre danach, Direktion Karajan, nachgespielt!!!) nun auch schon fast ihre sechs Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Aber Märchen werden ja nicht alt…

Genau gesagt sind es vier Damen, die das „Gefälligkeitsstück“, das sich Britten und Peter Pears nach der Vorlage etwas verkürzt als Operntext eingerichtet haben, auch als solches auf die Bühne gebracht haben, was man nicht übel nehmen soll. Man kann zwar auf DVD sehen, dass etwa Robert Carsen diesen „Sommernachtstraum“ (2005 in Barcelona) interessanter und ein wenig hintergründiger gestaltet hat, aber wenn man an dergleichen herumexperimentiert, läuft man zu schnell Gefahr, es zu ruinieren. Also ist es gut, was Regisseurin Irina Brook zusammen mit der Bühnenbildnerin Noëlle Ginefri-Corbel und Magali Castellan auf die Bühne stellte.

Man ließ – wie Britten selbst – Shakespeare Shakespeare sein, und wenn man den Zauberwald auch wegironisierte (die schwer beschäftigten Kinder der Opernschule schwenkten einmal Transparente mit „Rettet die Natur“ und dergleichen), so gab es in dem Einheitsbühnenbild – ein mehr oder minder verfallener Palast – doch viel hereinwucherndes Grün. Dass immer genug Kinderlein herumwieselten, half bei geringen Verwandlungen, und wenn immer wieder eine Riesenschlange herum getragen wurde, dann kann man es als ironischen Hinweis nehmen, dass es in dieser Welt bei Feenkönig Oberon auch gefährlich zugeht. Aber, keine Angst, alles bleibt immer harmlos genug.

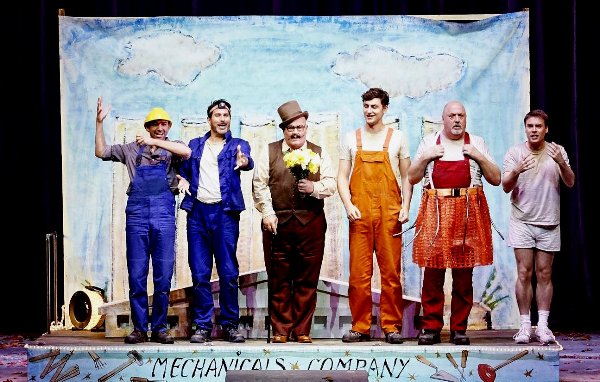

Oberon und Titania sind elegante Zauberwesen, deren Streit nicht eben heftig ausfällt. Die vier jungen Liebenden tragen Schuluniformen, die Mädchen mit Faltenröckchen in Schottenmuster (das wirkt so niedlich wie möglich), und auch sie bleiben ziemlich brav, auch wenn sie sich in ihrem Liebes-Hin-und-Her gelegentlich erhitzen. Die Handwerker sind gezähmte Tölpel. Kurz, es geht recht gesittet zu.

Nur Puck ist eine wirkliche Überraschung. Der Franzose Théo Touvet wird als Schauspieler, Musiker, Tänzer, Akrobat und Zirkuskünstler geführt, und bis auf Ersteres glaubt man ihm alles: So, wie er seine Saltos schlägt und im Affentempo von einer Seite der Bühne zur anderen fegt, wie er sich auf Seilen durch die Lüfte schwingt wie in den Abenteuerfilmen der fünfziger Jahre und nicht zu stoppen ist, bringt er die Hauptlast an Bewegung ins Geschehen. Nur den Schauspieler glaubt man ihm nicht ganz – Puck hat ja doch einiges zu sprechen, und sowohl seine Sprechtechnik wie sein Englisch sind verheerend. Das „schmeißt“ auch fast den Schluß, den er vom Zuschauerraum ins Publikum spricht – verstehen konnte man es nicht. Dankbar geklatscht wurde trotzdem.

Die Sänger exekutierten die brave, stellenweise etwas behäbige Inszenierung, die immer wieder choreographische Elemente zeigte (Martin Buczko) mit Geschmack und Können. Als Oberon lernte man den Amerikaner Lawrence Zazzo kennen, der sehr elegant auf der Bühne steht und der seltene Fall eines durch und durch wohlklingenden (nie schrillen!) Countertenors ist. Als seine reizvolle, rothaarige Titania lässt Erin Morley ihre absolute Spezialität hören, eine extrem helle, zu extremen Höhen fähige Stimme.

Die Sänger exekutierten die brave, stellenweise etwas behäbige Inszenierung, die immer wieder choreographische Elemente zeigte (Martin Buczko) mit Geschmack und Können. Als Oberon lernte man den Amerikaner Lawrence Zazzo kennen, der sehr elegant auf der Bühne steht und der seltene Fall eines durch und durch wohlklingenden (nie schrillen!) Countertenors ist. Als seine reizvolle, rothaarige Titania lässt Erin Morley ihre absolute Spezialität hören, eine extrem helle, zu extremen Höhen fähige Stimme.

Das Quartett der Liebhaber bringt die hauseigenen Damen Valentina Naforniţa und Rachel Frenkel mit dem baritonal kräftigen Rafael Fingerlos und dem neuen, hier debutierenden Ensemblemitglied Josh Lovell zusammen, ein sympathischer, schönstimmiger Tenor aus Kanada.

Spät und kurz bekommen Peter Kellner und Szilvia Vörös ihre leider nur spärlichen Möglichkeiten als Theseus und Hippolyta, während das Sextett der Handwerker schon mehr aufdrehen darf.

Man hat Peter Rose oft und mit ehrlicher Bewunderung als exzellenten Ochs gesehen, dennoch ist er kein komödiantisches Naturtalent, aber er weiß als Zettel ja doch immer, was er tut, und er tut es mit Animo. Wolfgang Bankl als Quince ist ein komischer Spielleiter (könnte sich ruhig mehr aufplustern), Thomas Ebenstein (Snout), der die Mauer sein darf, und Clemens Unterreiner (Starveling) haben nicht die stärksten Rollen. Mehr fällt der junge Bassist William Thomas (Snug) auf, ebenso debutierend wie der englische Tenor Benjamin Hulett, der als Flaut / Thisbe den Vogel abschießt. Er ist stellenweise brüllend komisch, was in der allgemeinen Moderiertheit des Gebotenen auffällt.

Simone Young wurde schon vor der Vorstellung mit höchsten Vorschußlorbeeren begrüßt – und hat jede einzelne davon eingelöst. Das war subtiles, kammermusikalisches Musizieren mit liebevollem Herausarbeiten von instrumentalen „Schmankerln“ ebenso wie atmosphärischen Feinheiten. Die Oper wird ja selten laut oder echt temperamentvoll, doch wie immer, die Dirigentin hat es perfekt austariert.

Ein schöner Abend. Ein braver Abend. Nur gelegentlich ein bisserl fad. Er hat seinen Beifall verdient und bekommen.

Renate Wagner 3.10.2019

Bilder (c) Pöhn