Premiere am 01.10.2016

Grand opéra in vier Akten von Giuseppe Verdi

Qualitatives Frühwerk

Verdis erste Grand opéra JERUSALEM erlebte gestern Abend am Theater Freiburg erst die zweite Aufführung in Deutschland, die deutsche Erstaufführung fand im Januar diesen Jahres in Bonn statt. Und wenn diese Produktion eines zeigte, dann dies: Verdis dem breiten Publikum wenig vertraute Oper verdient es, vermehrt in den Fokus der Musiktheater und deren BesucherInnen gerückt zu werden. Die Partitur bietet ein Füllhorn von melodischen Einfällen, konzis und effektvoll komponierten Szenen und Arien, mitreissenden Finali, grandiosen Chören. Sie ist dem weitaus populäreren NABUCCO durchaus ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. Und gerade in den breit angelegten Chorszenen konnte die Aufführung musikalisch punkten: Der Opern- & Extrachor des Theater Freiburg sowie Studierende der Hochschule für Musik Freiburg leisteten klanglich Grossartiges (Einstudierung: Bernhard Moncaldo). Diese Leistung verdient ganz besondere Anerkennung, da von den Chorsängerinnen und -sängern in den Szenen vom Regisseur einiges auch an physischer Kraft abverlangt wurde (minutenlanges Erstarren mit ausgestreckten Armen!).

Da der Chor oft von weit hinten auftreten und sich dann langsam nach vorne zur Rampe bewegen musste, war die Distanz zum Dirigenten oftmals ziemlich gross, was zu leichten rhythmischen Temporückungen führte. Dies wird sich im Verlauf der Aufführungen sicherlich noch einpendeln. Insgesamt auf sehr hohem Niveau bewältigten auch die Solisten ihre (dankbaren) Aufgaben. Allen voran Anna Jeruc als Hélène: Die polnische Sopranisten verfügt über einen echten Spinto-Sopran, lyrisch grundiert, mit fulminanter Durchschlagskraft in den dramatischen Passagen und den Massenszenen, sicherer Höhe, Agilität in den Koloraturen und ein wunderbar tragfähiges Piano, ein faszinierendes Singen in der mezza-voce Szene (Une pensée amère). Ihr tenoraler Partner war ihr ebenbürtig: Giulio Pelligra sang den Gaston mit biegsamem, angenehm und unangestrengt klingendem Tenor, leuchtender Strahlkraft in der (sicheren!) Höhe, differenziert in den dynamischen Abstufungen.

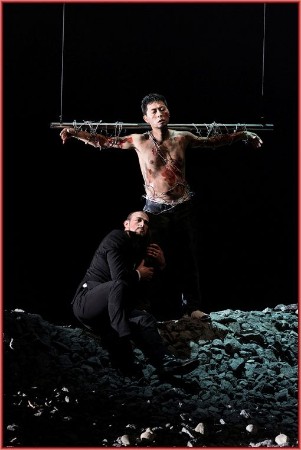

Wunderbar in der Sonorität seines autoritären und markanten Baritons gestaltete Juan Orozco den herrischen, unnachgiebigen und erbarmungslosen Grafen von Toulouse und Vater von Hélène. Eine Gewaltsleistung, welcher vom Publikum verdientermassen enthusiastische Anerkennung gezollt wurde, vollbrachte Jin Seok Lee mit seinem schwarzen, voll und resonanzreich klingenden Bass als Roger: Eindringlich zeigte er die Wandlung vom Saulus (sein hart am Inzest vorbeischrammendes Begehren seiner Nichte, der geplante Mordanschlag auf Gaston) zum Paulus (als von den Sarazenen und den Christen als Heiliger verehrter Eremit in Palästina). Einzig in seiner grossen Arie zu Beginn des zweiten Aktes schlich sich etwas gar viel Vibrato ein, da nahm er die Zeile „ma voix tremble“ etwas gar zu wörtlich. Andrei Yvan sang einen schmierigen päpstlichen Legaten, Shinsuke Nishioka war der dienstfertige Raymond. Eine besondere szenische Aufwertung wurde der Rolle von Hélènes Vertrauter, Isaure, zuteil: Kim-Lillian Strebel vollbrachte geradezu eine athletische Spitzenleistung, musste oft pausenlos um den Chor herumrennen (warum?), stellte (als einzige Frau in einem farbigen, senfgelben Kleid) das ewig unterjochte Weib dar.

Verdi hat in seinen Opern oft grosses Welttheater aus der Keimzelle der familiären Konflikte heraus erschaffen – z.B. in seinem ebenfalls für Paris konzipierten DON CARLO und eben auch in JERUSALEM. Dieses Welttheater, das Allgemeingültige, Zeitlose aufzudecken, war die Intention des Inszenierungsteam um den Regisseur Calixto Bieito. Die Bühne von Aida Guardia war schwarz und praktisch leer. Einzig ein gigantischer, trockener Steinhaufen – der Ölberg – ab dem zweiten Akt, auf welchem Jin Seok Lee als sich selbst kasteiender Roger 80 Minuten lang als Gekreuzigter am Querbalken hängen (und singen) musste, gab ihr etwas Struktur. Im Hintergrund waren gigantische Scheinwerferbatterien aufgestellt, welche ihr erbarmungslos gleissendes Licht direkt und schmerzhaft in den Zuschauersaal warfen. (Wer es nicht mag, dauerhaft geblendet zu werden, sollte sich Plätze in der rechten Saalhälfte besorgen!) Calixto Bieito jedoch schien die Handlung nicht sonderlich zu interessieren. Jedenfalls lag ihm an der Individualität der Charaktere wenig. Auf der Bühne zu sehen war eine uniforme und amorphe Masse, aus welcher die Protagonisten zwar heraustraten, es nicht mit der Handlung vertrauten Besuchern aber trotzdem schwer machten, das Geschehen zu verstehen. Zumal die erstarrten Tableaux auch zu einem statischen Rampensingen führten. Bieito nahm die Oper Verdis also eher zum Anlass, symboltriefende, allegorische und nicht immer einfach zu entschlüsselnde Tableaux vivants auf die Bühne zu stellen, die teils wirklich eindrücklich und beklemmend ausfielen.

Quälend langsam hob sich der schwarze Vorhang zu Beginn. Aus dem diffusen Bühnennebel zeichneten sich allmählich Figuren ab, die ebenso quälend langsam aus dem Hintergrund nach vorne rückten. Wenn dann endlich die Ouvertüre einsetzt, erkennt man, dass Männer und Frauen einheitlich in grünen Damenkleidern stecken (Kostüme: Rebekka Zimlich). Bieito entwickelt sein allegorisches Theater also quasi aus einer matriarchalischen Ursuppe heraus. Später dann sind Chor und Solisten (Herren und Damen) einheitlich in Massanzüge in Grau und Schwarz gekleidet (beim Aufbruch zum Kreuzzug wird dann noch in Kampfstiefel geschlüpft), das Patriarchat hat übernommen, die Weiblichkeit ist verdrängt und die Unterdrückung durch Religion, Machtstreben und sexuelle Ausbeutung hält Einzug. (Witzig der Zufall, dass der Zürcher TagesAnzeiger gerade vor einem Tag einen satirischen Artikel publizierte, welcher ein Verbot des Herrenanzugs forderte, da er ein Symbol sowohl für die Unterdrückung der Frau sei, als auch eines des männlichen Kastendenkens, und deshalb mit unseren Grundwerten als nicht vereinbar zu betrachten sei). Wie wäre es mit einem Anzugsverbot wenigstens erst mal auf der Opernbühne? ;-))

Selbstverständlich durften in diesen symbolhaften Bildern des Welttheaters auch Anspielungen auf die gegenwärtige Migrationskrise nicht fehlen: Im zweiten Akt tauchten sie auf, orange Rettungswesten über den Anzügen tragend (in der trockenen Wüste Palästinas …). Diese Rettungswesten lagen dann verstreut herum und evozierten den Strand von Lesbos. Plakativ auch die Zurschaustellung des brutalen, machohaften Verhaltens des Grafen von Toulouse: Minutenlang zerrt und schleift er seine Tochter über die Bühne, bespuckt und schlägt sie, bis sie blutüberströmt (wenn man die roten Rinnsale an ihren Schenkeln sieht, weiss man, was in Bieitos Fantasie passiert ist) wieder an die Rampe torkelt. Eindringlich jedoch die „Steinigungs“- Szene, in der bewusst gemacht wird, dass sich die archaischen Rituale monotheistischer Religionen (Christentum, Judentum, Islam) kaum unterscheiden. (Nur dass sich die einen doch mehr um den Einzug des Humanismus und der Aufklärung in ihre Doktrin gekümmert haben als andere …) Am Ende sind dann alle beschädigt, blutüberströmt – das Jerusalem-Syndrom, dieses vergebliche und verderbliche Streben nach Herrschaft, hat wieder gnadenlos zugeschlagen, der Skorpion sein tödliches Gift verspritzt (das Spinnentier beherrschte den ersten Akt als Videosequenz). Und nun findet Bieito tatsächlich zu seinem stärksten Bild: Am Bühnenhimmel werden ineinander verschachtelte Schriftzüge sichtbar, die man kaum entziffern kann. Allmählich senken sich sich, werden lesbar: Es sind Ausschnitte aus der heiligen Schrift oder dem Katechismus in verschiedenen Sprachen, die vom ewigen Licht, von Unterwerfung, von Seligkeit und Wahrheit handeln. Diese metallenen Schriftzüge senken sich zum Boden und bilden so eine Art Stacheldrahtverhau, hinter welchem das gemeine Volk gefangen ist. Gegen das Metall dieses Gefängnis der Gedanken schlagen die Eingesperrten wutentbrannt und vergeblich, während die Hymne „La cité du Seigneur“ erklingt. Klasse!

Selbstverständlich durften in diesen symbolhaften Bildern des Welttheaters auch Anspielungen auf die gegenwärtige Migrationskrise nicht fehlen: Im zweiten Akt tauchten sie auf, orange Rettungswesten über den Anzügen tragend (in der trockenen Wüste Palästinas …). Diese Rettungswesten lagen dann verstreut herum und evozierten den Strand von Lesbos. Plakativ auch die Zurschaustellung des brutalen, machohaften Verhaltens des Grafen von Toulouse: Minutenlang zerrt und schleift er seine Tochter über die Bühne, bespuckt und schlägt sie, bis sie blutüberströmt (wenn man die roten Rinnsale an ihren Schenkeln sieht, weiss man, was in Bieitos Fantasie passiert ist) wieder an die Rampe torkelt. Eindringlich jedoch die „Steinigungs“- Szene, in der bewusst gemacht wird, dass sich die archaischen Rituale monotheistischer Religionen (Christentum, Judentum, Islam) kaum unterscheiden. (Nur dass sich die einen doch mehr um den Einzug des Humanismus und der Aufklärung in ihre Doktrin gekümmert haben als andere …) Am Ende sind dann alle beschädigt, blutüberströmt – das Jerusalem-Syndrom, dieses vergebliche und verderbliche Streben nach Herrschaft, hat wieder gnadenlos zugeschlagen, der Skorpion sein tödliches Gift verspritzt (das Spinnentier beherrschte den ersten Akt als Videosequenz). Und nun findet Bieito tatsächlich zu seinem stärksten Bild: Am Bühnenhimmel werden ineinander verschachtelte Schriftzüge sichtbar, die man kaum entziffern kann. Allmählich senken sich sich, werden lesbar: Es sind Ausschnitte aus der heiligen Schrift oder dem Katechismus in verschiedenen Sprachen, die vom ewigen Licht, von Unterwerfung, von Seligkeit und Wahrheit handeln. Diese metallenen Schriftzüge senken sich zum Boden und bilden so eine Art Stacheldrahtverhau, hinter welchem das gemeine Volk gefangen ist. Gegen das Metall dieses Gefängnis der Gedanken schlagen die Eingesperrten wutentbrannt und vergeblich, während die Hymne „La cité du Seigneur“ erklingt. Klasse!

Passend zu den manchmal harten, manchmal abstossenden und manchmal unter die Haut gehenden Bildern die musikalische Lesart der Partitur (die Szene im Harem des Emirs von Ramla und das Ballett wurden leider gestrichen) durch Fabrice Bollon am Pult des Philharmonischen Orchesters Freiburg: Knallhart, unerbittlich, brutal drängen die martialischen Akzente des frühen Verdi ins Ohr, umso schöner ausmusiziert dann die wenigen kontrastbildenden, warmen und kammermusikalischen Phrasen. So hielt dann doch noch etwas vom Humanismus Verdis in die Produktion Einzug, denn Verdi war nicht nur der antiklerikale, sarkastische Kritiker und Beobachter menschlicher Abgründe. Gerade in seiner Musik klingt auch eine tief verwurzelte tröstliche und empathische Saite an, ein Aspekt, welchem in der szenischen Gestaltung in Freiburg kein Platz eingeräumt wurde. Und vielleicht deshalb gab es neben begeistertem Applaus für die Ausführenden des musikalischen Geschehens auch einige Missfallenskundgebungen gegenüber dem Inszenierungsteam.

Passend zu den manchmal harten, manchmal abstossenden und manchmal unter die Haut gehenden Bildern die musikalische Lesart der Partitur (die Szene im Harem des Emirs von Ramla und das Ballett wurden leider gestrichen) durch Fabrice Bollon am Pult des Philharmonischen Orchesters Freiburg: Knallhart, unerbittlich, brutal drängen die martialischen Akzente des frühen Verdi ins Ohr, umso schöner ausmusiziert dann die wenigen kontrastbildenden, warmen und kammermusikalischen Phrasen. So hielt dann doch noch etwas vom Humanismus Verdis in die Produktion Einzug, denn Verdi war nicht nur der antiklerikale, sarkastische Kritiker und Beobachter menschlicher Abgründe. Gerade in seiner Musik klingt auch eine tief verwurzelte tröstliche und empathische Saite an, ein Aspekt, welchem in der szenischen Gestaltung in Freiburg kein Platz eingeräumt wurde. Und vielleicht deshalb gab es neben begeistertem Applaus für die Ausführenden des musikalischen Geschehens auch einige Missfallenskundgebungen gegenüber dem Inszenierungsteam.

Kaspar Sannemann 4.10.16

Bilder (c) Theater Freiburg / Muranyi