Bericht von der Vorstellung am 8. Juli 2021 (Premiere am 4. Juli 2021)

Starke Frauen brauchen keine Treppen

Es ist ein Abend der starken Frauen, mit dem sich die Oper Frankfurt in die Sommerpause verabschiedet hat. Starke Frauen auf der Bühne sind bei Poulencs Dialogen der Karmelitinnen gleichsam werkimmanent. Die Frankfurter Erstaufführung dieses Klassikers der Opernmoderne bietet zusätzlich noch eine starke Frau im Orchestergraben auf. Die junge litauische Dirigentin Giedrė Šlekytė gibt ihr Hausdebüt und überzeugt mit einem unsentimentalen, klar disponierenden Dirigat. Der Frankfurter Studienleiter Takeshi Moriuchi hat ihr eine corona-gerechte Kammerorchester-Fassung erstellt, welche die raffinierten Klangfarbenmischungen Poulencs erhält und die Partitur entschlackt, ohne ihre Substanz zu mindern. Diese handwerklich vorzügliche Vorlage nutzt die Dirigentin, um mit dem gut disponierten Orchester einen transparenten Klang und fast durchgehend einen geradezu strawinskyhaften rhythmischen Drive zu erzeugen, welche der Komposition gut zu Gesicht stehen.

Unter den starken Frauen auf der Bühne möchte man keine hervorheben, so überzeugend und so individuell gelingen die Rollenporträts. Die wunderbare Maria Bengtsson kann in der Hauptpartie der Blanche die Vorzüge ihrer nobel timbrierten Stimme mit ihrer Fähigkeit zur psychologischen Durchdringung auf das Glücklichste verbinden. Erneut zeigt sich die Qualität des Frankfurter Stammensembles, denn die Hausbesetzungen in anderen wichtigen Rollen können sich spielend neben diesem international gefragten Opernstar behaupten. Zu erwarten war dies bei der schon seit einigen Jahren neben ihren Frankfurter Verpflichtungen an vielen großen Häusern geschätzten Claudia Mahnke. Sie gibt der Mère Marie strenge Würde und vermag der Figur mit ihrem im Kern glutvollen, hier aber gebändigten Mezzo berührende Menschlichkeit zu verleihen. Auf ihrem Weg in neue Rollenfächer überzeugt Ambur Braid als Madame Lidoine. Zum Frankfurter Ensemble ist sie 2017 als Koloratursopranistin gestoßen. Mit der Besetzung als Salome vor einem Jahr war Intendant Bernd Loebe noch ein Wagnis eingegangen. Ihr glänzender Erfolg in dieser oft hochdramatischen Sopranen vorbehaltenen Partie hat ihr neue Perspektiven eröffnet. Hier nun zeigt sie jugendlich-dramatische Anlagen. Ihre Stimme klingt im Vergleich zur glockenhellen Bengtsson herber timbriert. Im September steht die Norma an. Das kann was werden!

Ein Phänomen ist Elena Zilio als Alte Priorin. Nach unseren Recherchen wurde die Sängerin im Jahr 1941 (!) geboren und debütierte im Jahr 1963. Optisch ist die zierliche alte Dame mit ihrer enormen Bühnenpräsenz ohnehin eine Idealbesetzung für diese Rolle. Unglaublich ist aber, über welch wunderbar klare, starke Stimme sie verfügt. Man ist es gewohnt, bei in Würde gealterten Sängerinnen und Sängern respektvoll auch die Alterung der Stimmmuskulatur bei der Bewertung ihrer Leistungen einzupreisen, Verschleißerscheinungen und technische Einschränkungen als Mittel zur Beglaubigung des dargestellten Charakters zu akzeptieren. Bei der Zilio muß man derartige Kompromisse nicht eingehen. Da gibt es keine Brüchigkeit, keine hörbaren technischen Einschränkungen, keine schrille Höhe oder dünne Tiefe.

So präsentiert sich ein Quartett von vorzüglichen Protagonistinnen mit sich individuell reizvoll voneinander unterscheidenden und exakt zum jeweiligen Rollencharakter passenden Stimmfarben. Daneben treten die wenigen und nicht übermäßig umfangreichen Männerrollen naturgemäß in den Hintergrund. Der in Frankfurt als Gast bewährte Bariton Davide Damiani und das junge Ensemblemitglied Jonathan Abernathy mit frischem Tenor sind gleich in mehreren dieser kleinen Partien zu erleben und runden das Bild einer ausgezeichneten Besetzung ab.

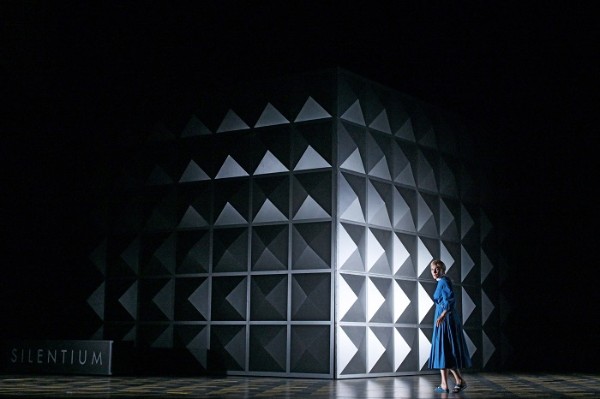

Die Inszenierung ist typisch für Claus Guth, sieht aber auf den ersten Blick gar nicht wie eine Guth-Inszenierung aus. Das liegt vor allem daran, daß das Bühnenbild dieses Mal nicht wie in den zahlreichen vorangegangenen Guth-Arbeiten für Frankfurt (angefangen beim Maskenball über Trittico, Daphne, Pelléas, Rosenkavalier, Rodelinda bis zur Lustigen Witwe) von Christian Schmidt gestaltet wurde, sondern von Martina Segna. Auffälligster Unterschied: die Schmidt-typische Treppe fehlt. Und es fehlen die hohen, hellen Räume. Stattdessen wird die Bühne in den Schlüsselszenen von einem dunklen Kubus bestimmt, dessen Formelemente immer wieder variiert werden. Wo Schmidts Räume historisch verortbar sind, setzt Segna auf zeitlose Abstraktion.

Nichts lenkt also von den Darstellerinnen ab, die Guth in gewohnt ausgefeilter Personenführung psychologisch profiliert. Daß der Regisseur mit Poulencs in ungebrochen gläubigem Katholizismus dargestelltem Martyrium von Klosterfrauen, bei dem die vermeintlich fortschrittlichen Revolutionäre als totalitäre Finsterlinge gezeichnet werden, wenig würde anfangen können, war zu erwarten. Spürbar erleichtert hat Guth daher die zu Beginn erzählte Geschichte von der bei der Geburt der Blanche verstorbenen Mutter aufgenommen, läßt die Verstorbene Guth-typisch als stumme Rolle durch diverse Szenen geistern und deutet das reale Martyrium als „psychotische Zuspitzung der Lebenssituation“ einer von Ängsten zerfressenen Frau. Die in die Partitur einkomponierten Schläge der Guillotine, die im Originaltextbuch unerbittlich die Klostergemeinschaft mit jakobinischer Brutalität immer weiter dezimieren, bis keine Nonne mehr übrig ist, deutet er als „Schicksalsschläge“, durch welche „Dinge“ von der Protagonistin abfallen. Man mag diese Psychologisierung schätzen oder nicht: zu dieser finalen Exekutionsszene ist dem Regisseur ein sehr schlüssiges Bild eingefallen, das sich wie wenige Bilder sonst dieser schnörkellosen Inszenierung einprägt. Wie so oft bei Guth wird eine Figur vervielfacht. Hier führen Doubles der Blanche einen Ringelrein zum Sterbegesang der Karmeltinnen auf. Mit jedem orchestralen Guillotinenschlag tut sich der Bühnenboden auf und die „echte“ Blanche stößt eines der Doubles in das Loch.

Die Inszenierung reicht an Brillanz und Originalität nicht an andere Frankfurter Guth-Arbeiten heran, man denke nur an Daphne, Rodelinda oder zuletzt die Lustige Witwe, präsentiert aber trotz der notorischen (Über-)Psychologisierung eine eindringliche Umsetzung dieses Konversationsstückes. Den Glanz des Außergewöhnlichen erhält diese Produktion jedoch durch die musikalische Qualität auf der Bühne und im Orchestergraben. Möge sie einen festen Platz im Repertoire erhalten!

Michael Demel, 20. Juli 2021

Bilder: Barbara Aumüller