Schon die Arien der Lisaura lohnen den Besuch. Lisaura, so heißt die unglückliche Ehefrau des Diktators, die die Amouren ihres notorisch untreuen Mannes mit Trauer beobachtet. Ihre beiden Arien changieren zwischen Wut (Trommelbässe!) und Melancholie; Roberta Mameli macht das fantastisch. Ausgestattet mit einem wie die reinste Natur klingenden Legato vermag sie auch die erregten Koloraturen übergangs- und bruchlos zu gestalten, ja: In diesen Nummern merkt man, dass es keinen Sinn machen würde, die Arien um ihre Wiederholungsteile zu streichen.

In Polifemo war sie eine wunderbare Circe, während Maria Ladurner dort die Venere sang (in Nürnberg war sie vor kürzerer Zeit die sich emanzipierende Frau des alten Deppen Pimpinone), nun spielt sie eine der „Angestellten“, in die sich der komische Held beim ersten Anblick sofort verknallt. Maria Ladurner macht in der Blaufrau der Bürohandwerkerin Ruspolina vokal wie gestisch die beste Figur – gleichermaßen attraktiv agiert die facility managerin Cetronella der Benedetta Mazzucato: schön, was da an Schmelz aus ihrer Kehle dringt, und sehr erheiternd, wie sie das Gespräch zwischen einer Tochter, die einen passenden Mann haben will, und ihrer Mutter, die derlei Ansprüche eher zurückweist, dialogisch aussingt. Cetronella und Ruspolina zanken sich selten, tun sie‘s, darf man getrost, zumindest von Ferne, an Susanna und Marcellina denken.

Dorina, die Tochter des Kerkermeisters, ist eine kleine, aber dankbare Rolle; Dana Marbach steht ihren Gefährtinnen in nichts nach.

Bleiben die Männer: der liebenswürdig über die Bühne stromernde Rupert Charlesworth als auch vokal guter Celidoro, dem mit Filippo Mineccia witzigerweise ein höchst elegant artikulierender Altus als Diktator gegenübersteht, der lieber den verführerischen Frauen die Schuld an seinen Übergriffen gibt als eine Me-too-Debatte zu beginnen. Poponcino, der Bürobote vom Dienst und unsteter Liebhaber Cetronellas, ist bei Niccolò Porcedda gut aufgehoben, zuletzt darf Joao Fernandes als Kerker- resp. Hausmeister einige dunkle Töne dazugeben (und hübsch witzig das Gesicht verziehen).

II

Selbst in der Bibel jedes Opern-Aficionado, also Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, wird er nur dreimal am Rand der offensichtlich für wichtiger gehaltenen Operngeschichte erwähnt, im Grunde nur zweimal, denn das eine Mal erscheint nicht eines seiner Werke, sondern seine (noch dazu) spätere Ehefrau Barbara Stabili. Einen eigenen Werkartikel haben ihm die Redakteure und Autoren des siebenbändigen, nach wie vor inkommensurablen Prachtwerks leider nicht eingeräumt. Dabei war Giuseppe Scarlatti seinerzeit eine feste Größe. Würde man heute das Nachschlagewerk konzipieren, würde er vielleicht mindestens mit einem Werk vertreten sein. Nur von einem seiner 30 bezeugten Bühnenwerke gibt es einen Mitschnitt – 2011 brachte man seine entzückende Komödie Dove è amore è gelosia in Cesky Krumlov auf die Bühne und in eine DVD. Die Meropes, Siroes, Artaserses, Partenopes, Bajazets und all die anderen Seria-Werke aus der Metastasio-Schule sind bislang alle unentdeckt. Geschrieben hat er sie in Rom, Neapel und Venedig, bevor er 1757 nach Wien ging, wo er noch weitere sieben Opern auf die Bühne brachte, während er gleichzeitig italienische Häuser belieferte. Er war es, der die Opera buffa an der Donau einführte. 1777 ist er dann gestorben: wohl nicht als Enkel und Neffe der zwei bekannten Scarlattis, Alessandro und Domenico, wie er werbewirksam zu behaupten pflegte.

III

Carlo Goldoni dürfte den meisten Theaterfreunden heute vor allem durch seine wenigen Stücke bekannt sein, die die Zeiten überdauert haben: La Locandiera (bei uns bekannt als Mirandolina), Der Diener zweier Herren, Die Trilogie der Ferienzeit. Dabei wird gern vergessen, dass Goldoni eine Fülle von guten und weniger guten Stücken – und eine große Anzahl von Libretti schrieb, deren Vertonungen heute noch bekannt sind. Galuppi schrieb einen Gustavo primo, re di Svezia, einen Oronte und andere Opern nach Goldoni-Texten, darunter Il mondo della luna, der sich auch Haydn 1777 annahm. Haydn vertonte auch Le pescatrici (Die Fischerinnen), Lo speziale (Der Apotheker) und L‘isola disabiatata (Die wüste Insel), die wiederum von Scarlatti aufs Musiktheater gebracht wurde, der auch De gustibus non est disputandum im Venedig des Jahres 1754 uraufführte, bevor Mozart mit La Finta semplice dem italienischen Autor 1769 seine Reverenz erwies. Dass Hartmut Scheible in seiner ansonsten vorzüglichen Biographie des Dichters, die 1993 in der unselig entschlafenen Reihe der Rowohlt-Monographien erschien, dem Librettisten Goldoni keinen Platz einräumte, ist so typisch wie bedauerlich, denn auch und gerade ein Textbuch wie das zu I portentosi effetti della madre natura vermag uns Einiges über die damalige Moderne zu sagen.

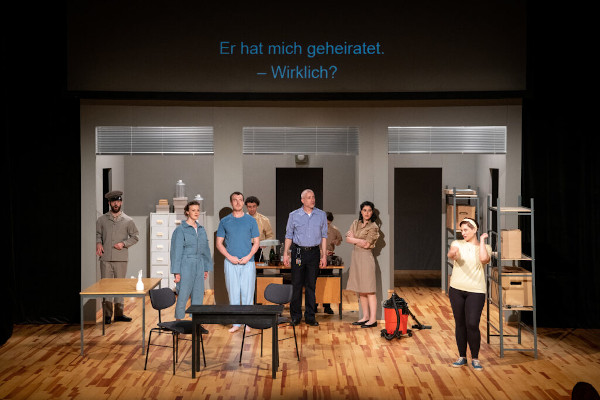

In den besten textlichen Momenten des dramma giocoso flackert der typische, zynische Witz Goldonis auf, während er sonst, als aufgeklärter Protagonist seines Zeitalters, auf den Ausgleich von Emotion und Vernunft, Rationalität und Leidenschaft setzt, der in einem gattungstypischen lieto fine in eine Moral gegossen wird. „Die Botschaft lautet“, so Sabine Henze-Döhring, „Die Natur kennt keine Hierarchien, alle Menschen sind gleich. Es gilt das Gesetz der Liebe und des Mitleids mit dem Nächsten“ – und dies, nachdem der Held „Held“ Celidoro einen Schnelldurchgang durch die Erziehung absolviert hat, nachdem es ihm, dem rechtmäßigen Herrscher Mallorcas mit dem sprechenden Namen „Goldener Himmel“, gelang, während eines Sturms aus der Gefangenschaft zu entkommen, die ihm der Despot Ruggiero auferlegte. Celidoro ist ein Kaspar Hauser des 18. Jahrhunderts, dessen Herumtölpeln durch den Irrgarten der Liebe eher komisch als tragisch anmutet, auch wenn der Diktator alles tut, um den echten Regenten zu beseitigen. Am Ende ist es die clemenza des neuen aufgeklärten Herrschers, der auch dem Gewalttäter Verzeihung gewährt; dass er auch die richtige Frau, eine Dame mit dem lustigen Namen Cetronella, bekommt, versteht sich von selbst. Es hätte aber auch Signora Ruspolina sein können – egal: die „Natur“ entpuppt sich denn doch als „vernünftige“ Leiterin, die weiß, wer der einzig richtige Regent zu sein vermag, nachdem er die Regeln der Liebe und der Menschen schnell gelernt hat. Spielt das Stück laut Libretto auch in der Welt der pastorelle, weiß man doch, was und wer 1750 mit der Kritik am Usurpator gemeint war. In der Inszenierung der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci werden, auch über die Übertitel, aus den Schäferinnen Angestellte – in einem Büro, Stil: um 1980. Das gibt natürlich reichlich Textabrieb, aber am Ende zündet die Geschichte denn doch, wobei man die Regie Emmanuel Mourets nicht überbewerten sollte: was wir sehen (Schlafanzüge, Pistolen, Telefonschnüre, mit denen man Menschen fesseln kann, Militäruniformen, Staubsauger, zahlreiche Freezings während der Arien), ist denn doch eher routiniert als inspiriert. Und ein Diktator macht in einem Büro dieser Art wenig Sinn, es sei denn, dass wir‘s metaphorisch nähmen: so dass sich der aus dem Gefängnis entkommende Angestellte, vielleicht nach einem Burnout, endlich über seine wahre Bestimmung und seinen Weg im Klaren wird und der Chef immer ein Diktator ist. Es ist müßig, darüber zu spekulieren. Zumindest funktionieren die Liebesspielchen zwischen dem Männchen und den Objekten seiner naiven Begierde sehr gut.

Denn die Rettung liegt wie üblich in der Persönlichkeit der Akteure, der Musik – und den Musikern wie Musikerinnen.

IV

„Heute weitgehend vergessen, war Giuseppe (Josef) Scarlatti zwar nicht musikalisch innovativ, aber doch ein tüchtiger Komponist im Stil seiner Zeit. Besonders in seinen komischen Opern beeindruckte er durch frische, gefällige Melodien.“ So lesen wir‘s auf Wikipedia; man kann es nicht besser ausdrücken, oder anders, im Werbetext des Festivals: „Giuseppe Scarlatti brilliert mit komödiantischem Esprit, melodischem Schmelz, Koloraturgeglitzer und lebhaften Ensembleszenen.“ Scarlatti war kein Genie, aber ein Könner – dies erkannt zu haben ist das Verdienst Dorothee Oberlingers, der Leiterin der Musikfestspiele, die damit ihre dritte Oper herausgebracht hat. Nach Bononcinis Polifemo und Telemanns Pastorelle, die beide in historisierender – und völlig stimmiger wie charmanter Ästhetik – aufgeführt wurden, gelangte ein weiteres Bühnenwerk auf die Szene, das zudem mit Potsdam direkt zu tun hat. I portentosi effetti della Madre Natura wurde am 1. November 1752 in Venedig im Teatro S. Samuele uraufgeführt, also in jenem Sprengel, in dem Casanova zur Welt kam, der dann dabei war, als die Oper in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg zur Aufführung kam – fünf Jahre nach der Berliner Erstaufführung, kurz vor einer show im Schlosstheater des Neuen Palais in Potsdam. Dann verschwand das Stück von den Bühnen, Teile gingen verloren, und endlich komplettierten die Potsdamer das Opus mit Manuskripten aus Wien und Wolfenbüttel, auch mit bemerkenswerten, auch mit Pergolesi-Musik versehenen Zwischenspielen, in denen einige Instrumentalisten glänzen können: der Violoncellist Vladimir Waltham, die Fagottistin Makiko Kurabayashi, die Oboisten Shai Kribus und Roberto de Francescini, der Lautenist Axel Wolf. Die fantasievoll auszierende b.c.-Gruppe ist an sich schon exquisit: mit dem Harfenisten Maximilian Ehrhardt, der auch manch Arie (etwa die der Dorina, Akt II) melodisch begleitet. Dass und wie auch ein Scarlatti klingt, liegt bekanntlich weniger an den notierten Noten als an der Spiel-Art; mit Dorothee Oberlinger am Pult des Ensemble 1700 ist ein kräftiger, agiler, auch lyrisch beseelten Zugriff garantiert, die die durchaus charakterisierende Orchestermusik, die Arien, wenigen Duette ein Quartett und die obligatorischen Anfangs- und Endchöre, herzhaft macht.

Also: CD-Veröffentlichung sehr erwünscht.

Frank Piontek, 10.7.2022

Fotos: ©Stefan Gloede / Musikfestspiele Potsdam