„Befragung traditioneller Rollenbilder…“

In seiner turnusmäßigen Vorschau auf den nächsten Monat der Wiener Staatsoper auf ihrer Website, in diesem Fall für den Mai 2024, formulierte der Wiener Staatsoperndirektor Roščić seine Sicht des sog. „postdramatischen Theaters“, das sich momentan in einer „riesigen Diskussion befinde“ (sic!), die er auch beobachte. Man versteht darunter im Prinzip das sog. Regietheater, ein Ausdruck für die Dominanz der Regie über Musik und Gesang in der Kunstgattung Oper. Roščić kommentierte damals, „ob die großen Stoffe nicht eine Renaissance erleben sollen oder müssen“. Er wolle sich da aber lieber nicht einmischen.

Aber eines könne er sagen: „In der Oper geht das postdramatische Theater, also das Infragestellen von klassischen Rollen der Darsteller, das Infragestellen eines vorgegebenen Textes, weil er das Geschehen auf der Bühne vielleicht zu sehr einengt, nicht. Denn da ist der Stoff mit der Musik verwoben.“ Der Staatsoperndirektor schließlich: „Man müsste also sehr viel Musik neu erfinden. Und über diese Schwelle mag sich dann doch niemand so recht trauen…“

Das Regieteam Jossi Wieler, Sergio Morabito (Chefdramaturg der Wiener Staatsoper) und Anna Viebrock (Bühne und Kostüme) haben aber nun in ihrer bereits in Salzburg zu Ostern 2022 auf einiges Unverständnis gestoßenen „Lohengrin“-Produktion genau das gemacht. So muss man sich in der Tat fragen, warum dieser „Lohengrin“ nun nach Wien gekommen ist. Man will mit dieser entfremdenden und fast surrealen Inszenierung eine „Befragung der Rollenbilder“ des „Lohengrin“ durchführen, die Figuren aus einer, wie Morabito es nennt, „szenischen Schockstarre befreien“, als ob Wagner nicht all diesen Rollen klare und aus dem Stück und der Musik heraus nachvollziehbare Positionen zugewiesen hätte. Bei 17 inhaltlichen Aufsätzen im Programmheft, das kaum jemand im Publikum vorher durchgelesen haben dürfte, wenn er überhaupt eines gekauft hat, befinden sich allein fünf vom Chefdramaturgen, aber kein einziger im O-Ton von Richard Wagner, der das Stück immerhin geschrieben und komponiert hat. Der hatte doch auch einiges dazu gesagt. In den Programmheften anderer Häuser zu Wagner kommt fast immer auch der Komponist zu Wort.

Nun kam der neue „Lohengrin“ dieses Regieteams im Licht von Sebastian Alphons also auch an der Wiener Staatsoper heraus. Nicht der glücklichste Handgriff des Staatsoperndirektors, obwohl man das doch angesichts der Reaktionen auf die Premiere bei den Salzburger Osterfestspielen 2022 und auch bei den im folgenden Juni an der Deutschen Oper Berlin von diesem Regie-Dreigespann inszenierten „Meistersingern von Nürnberg“ hätte absehen können. Wieler, Morabito und Viebrock (die in Berlin auch als Regisseurin fungierte) legten an der DOB mit den „Meistersingern“ ein weiteres „Meisterstück“ ihrer stückeverfremdenden, ja bisweilen im Gegensatz zum eigentlich Komponierten stehenden „Regieversuche“ ab. Denn von einem Regie-Konzept mag man auch angesichts der dabei wie in Salzburg nun zwangsläufig auch in Wien zu sehenden handwerklichen Fehler gar nicht erst reden. Nicht zuletzt diese führten auch zu einer mehr oder weniger großen Verständnislosigkeit beim Publikum, welches den „Regieversuch“ der „Befragung der Rollenbilder des Lohengrin“ wohl nur (ansatzweise) verstehen konnte, wenn es den gedanklichen und (pseudo-)intellektuellen Winkelzügen des leading teams durch Zitate von Thomas Mann und den Freud-Schüler Otto Rank (1911) sowie anderer mit dem Lesen mehrerer Aufsätze Sergio Morabitos gefolgt wäre. Das ist aber von der großen Mehrheit des Publikums schon aus Zeitgründen kaum zu erwarten und erst recht nicht von den vielen Touristen, die in die Staatsoper kommen und sie materiell mittragen. Da wurde also ziemlich intensiv am Publikum vorbeiinszeniert.

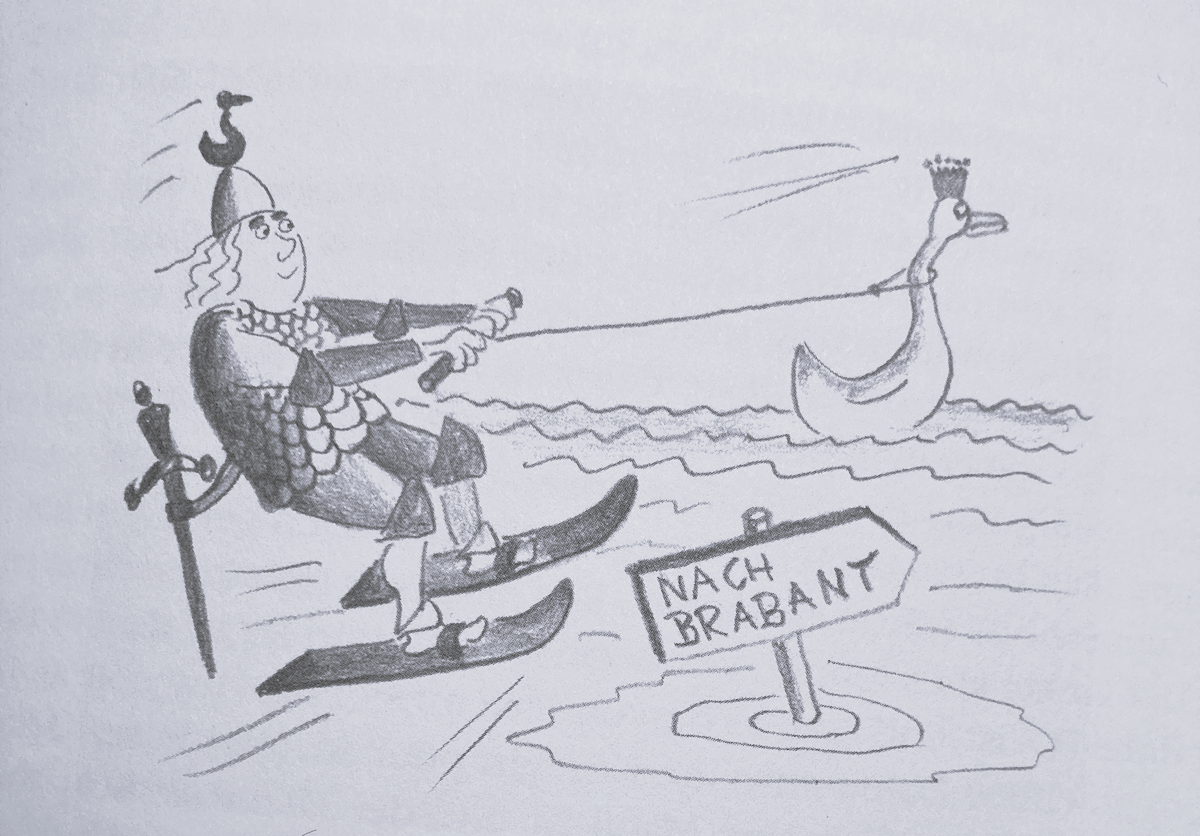

Im Prinzip stellen Wieler/Morabito/Viebrock den „Lohengrin“ nämlich auf den Kopf, indem sie Elsa zur Bösen machen und Ortrud zur Guten, die entsprechend zum Brautzug im 2. Akt wie Mutter Teresa erscheint. Schon das Vorspiel – „Blau, von opiatischer, narkotischer Wirkung“ – bezeichnete es Friedrich Nietzsche einst – wird voll inszeniert und gezeigt, wie Elsa sich – unter heimlicher Beobachtung von Ortrud im Hintergrund – schnell die Sachen auszieht, die sie bei der Ermordung und anschließenden Versenkung des jüngeren Bruders Gottfried in einem Moor trug (man sieht noch seine Hand hinabgleiten…), und die sie nun wieder gegen die „zunftmäßige“ Kleidung tauscht. Damit ist zumindest schonmal die einzigartige Aura des Vorspiels dahin, zumal dabei eine ganz andere Geschichte erzählt wird, auf deren Verstehen man sich ohne Programm-Konsultation konzentrieren muss. Aber es gibt auch nichts von dem sagenumwobenen „Lohengrin“-Blau Nietzsches und noch weniger Opiatisches. Wir sehen eine verkommene Kanalschleuse an einem Auffangbecken des Wien-Flusses bei Auhof aus der österreichischen Kaiserzeit. Alles Grau in Grau, trist, abstoßend, nur ein wenig Bewegung des Einheitsbühnenbildes über alle drei Akte mit einem Mal hinein, mal hinausgefahrenen Holzgestell als Brautbett, auf dem der tote Telramund sozusagen „geschunkelt“ wird – ein handwerklicher Offenbarungseid! Lohengrin, man glaubt es kaum, kommt aus dem Kanal und taucht am Ende auch wieder dorthin ab… Der Vergleich mit in diesem Ambiente lebenden ungeliebten Vierbeinern drängt sich geradezu auf.

Begründung des Regieteams für das Ganze: Elsa soll bei der Erbfolge des verstorbenen Vaters und Herzogs von Brabant ausgeschlossen werden, weil sie einen Bruder hat, obwohl sie die Ältere ist, aber Prinzen vor Prinzessinnen zur Regierung kommen. Außerdem soll sie mit Telramund zwangsverheiratet werden. Aus dieser Notlage versucht sie sich durch den Brudermord zu befreien. Sie inszeniert Lohengrin als ein Simulacrum Gottfrieds und hofft damit, dem Mord zu vertuschen und der patriarchalischen Enge in Brabant zu entkommen, sieht später aber, dass auch Lohengrin als Gralsritter aus einem patriarchalischen Umfeld kommt. So fliegt ihr Vorgehen auf, Gottfried taucht wie eine Fata Morgana aus dem Moor auf und ersticht seine Schwester mit Lohengrins Schwert.

Das alles mag ja in einem Theaterstück als Regie für einen Thriller, den das leading team nach eigenen Worten auch erzählen will, nachvollziehbar und inhaltlich stimmig sein. Aber es ist nun mal kein dramatisches Theater, sondern Musiktheater. Und da steht die Partitur Wagners, der hier als Musiker gar keine Rolle mehr zu spielen scheint, einer solchen Deutung, beziehungsweise der „Befreiung der szenischen Schockstarre“ der Figuren, wie Morabito auch in seiner Werk-Einführung betonte, diametral entgegen. Wenn Ortrud singt „Entweihte Götter…“ aber grade noch die weiße Haube und das Blau von Mutter Teresa trug und am Schluss „Fahr heim…“ skandiert, und wenn Elsa pausenlos von unbeschreiblichem Glück mit Lohengrin singt und die Komposition auch so gestaltet ist, dann ist das alles nicht mehr stimmig und verliert an Wirkung, Bedeutung – ja auch an Ernsthaftigkeit. Und man denkt dann auch an die eingangs genannten Vorbehalte des Staatsoperndirektors…

Die Musik sagt doch für den, der Ohren hat, sehr deutlich, was vorgeht. Wir wissen spätestens seit Stefan Mickisch, wieviel wir, die Wagner glauben, „auswendig“ zu kennen, selbst gar nicht verstanden hatten. Es ist gar nicht notwendig, dass ein Regisseur die Partituren lesen kann. Unabdingbar ist hingegen, dass er musikalisch ist. Die großen Regisseure Götz Friedrich und Harry Kupfer, und andere wie Patrice Chéreau, Heiner Müller, ganz abgesehen von Wieland und Wolfgang Wagner, August Everding und Otto Schenk, sowie Dieter Dorn, Roland Aeschlimann, Plamen Kartaloff, Keith Warner, Roland Schwab, Vera Nemirova und nun gerade Anna Kelo mit ihrem „Ring“ in Helsinki und einige andere haben das bewiesen oder tun es weiterhin. Dabei konnten bzw. können viele der Genannten auch Partituren lesen. Falls ein Regisseur unmusikalisch ist, sollte er sich dem Sprechtheater widmen, wo die Gagen aber wohl geringer sind…

Eigentlich, nach Wagners Idee, die er auch musikalisch insbesondere im hier so besonders wichtigen Vorspiel ausdrückt, stehen die Gralsritter ja nur der bedrängten Unschuld bei, der klar Unrecht geschieht, wie hier Elsa. Auf die Weise, wie man das Stück nun in Wien zeigt, wird die ganze Oper ad absurdum geführt und auf das Niveau einer nicht einmal guten Parodie heruntergedrückt. Man könnte sogar zum Schluss kommen, dass die intellektuelle Leere des ganzen Unterfangens – wie schon des „Parsifal“ und des „Tristan“ – bedenklich für die Staatsoper ist, die einmal Weltgeltung hatte und heute von manchem kleineren und vermeintlich unbedeutenderen Haus – zumindest bei Wagner – in den Schatten gestellt wird. Die recht gut gelungenen „Meistersinger“ sind davon auszunehmen, weil mit Keith Warner ein Wagners Werk bejahender und profund kennender Regisseur bestellt wurde. Aber es war eigentlich ein ganz anderer vorgesehen…

Was an diesen beiden Abenden blieb, waren einige Sänger, der Chor und das großartige Dirigat von Christian Thielemann, des weiterhin wohl immer noch besten Wagner-Dirigenten unserer Tage. Wie er die Details der Partitur, die er wohl auch im Schlaf dirigieren könnte, ausarbeitet bei gleichzeitig intensiver Hinwendung zu den Sängern, ist schlicht wunderbar! Wenn dann das Blech hier und da einmal etwas zu heftig klang, auch im Tutti des Vorspiels, war vielleicht auch dem Platz in Reihe 13 des Parketts geschuldet. Denn in einer Loge am 11. Mai klang es gar nicht laut. Das mag jedoch Meckern auf höchstem Niveau sein. Was allerdings etwas verwundert ist, dass Thielemann in einer Notiz im Programmheft es „ganz großartig“ findet, dass auch „die Menschen, die die Oper oft gesehen oder gehört haben, es in dieser Inszenierung von Anfang an ein wenig anders erzählt“ bekommen. „Ein wenig“ ist gut… Wohl ganz anders!

Unter allen Protagonisten ragte Anja Kampe mit ihrem kraftvollen dramatischen Sopran heraus, den sie bestens variieren kann mit intensivem Ausdruck und einer ebenso guten Tiefe. Darstellerisch eine Ortrud der Extraklasse, an Waltraud Meier erinnernd, auch wenn sie in den Spitzentönen wie auch bei ihrer Brünnhilde an Grenzen kam. Auch bei der zweiten Aufführung drei Tage später waren doch Ermüdungserscheinungen zu hören.Ein größerer Abstand wäre da wohl angezeigt. Malin Byström war nicht die Elsa, die man im „Lohengrin“ erwartet, bei sehr gutem Spiel, obwohl sie in dieser „Inszenierung“ ja eine doppelte Agenda hat. Die Stimme klingt etwas zu guttural, um die feine Lyrik und den vokalen Variantenreichtum einer Elsa zu entfalten, wohl auch eine Frage der Technik. Ihre Stimme ist besser bei der Salome aufgehoben. Georg Zeppenfeld sang Heinrich den Vogler in einem grauen Stalin-Mantel (!) wie gewohnt prägnant und wortdeutlich sowie ausdrucksstark, aber nicht mit der Bassfülle, die man sich für diese Rolle wünscht. Überflüssigerweise durfte er in eben diesem Mantel mit süffisantem Grinsen den Brautchor im 3. Akt dirigieren! Wie das, wenn er vom leading team als ein Herrscher gesehen wird, der die „imperiale Einverleibung Brabants“ betreibt, auch wenn das durchaus so stimmt?!

David Butt Philip als Lohengrin steht noch am Anfang seiner Karriere und machte seine Sache mit einem kräftigen, relativ hohen Tenor recht gut, wenn auch nicht der auratische, zum A-Dur passende Glanz der Figur zum Ausdruck kam, wie ihn ein Piotr Beczala hören lässt. Es fehlt ganz einfach eine viril klingende Mittellage. Aber die Rolle war hier ja auch ganz anders angelegt. Da Lohengrin hier nach der Regie etwas von allem sein soll, nämlich „Gottfrieds Bild, Abbild, Spiegelbild, Traumbild, Götzenbild und Trugbild“, sind seine Erscheinung und sein Verhalten alles andere als eindeutig. Hinzu kommt noch eine dubiose Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft, wie das alte gleichschenklige Jerusalemer Kreuz mit vier kleinen Kreuzen in den Ecken auf seinem Outfit andeutet. Durch aufgerissene schwarze Jeans zollt Anna Viebrock aber auch dem zeitgeistigen Unwesen des Aufreißens solcher Hosen zwecks vermeintlich gesteigerter erotischer Wirkung Zoll. Immerhin blitzen darunter Teile einer mittelalterlichen silbernen Ritter-Rüstung auf – also in der Tat von allem etwas!

Martin Gantner war als Telramund mit einer wenig resonanzreichen und relativ farblosen Stimme etwas blass und konnte seiner engagierten Darstellung somit vokal nicht ganz entsprechen. Attila Mokus sang einen ordentlichen Heerrufer und musste sich mit albernem Händefuchteln bemühen, dass niemand Heinrich dem Vogler zu nahe trat. Außerdem gab er die Einsätze für die vier exzellenten Fanfarenbläser… (die aber wohl auch von Thielemann kamen…). Die vier brabantischen Edlen und die Edeldamen fielen überhaupt nicht auf. Der von Thomas Lang einstudierte Staatsopernchor, sehr militant ausstaffiert, war wie immer ein großes Plus des Abends. Seine Choreografie verstörte allerdings bisweilen, insbesondere wenn alle mit Helm, Gewehr und Rucksack ausgestattet im 2. Akt einsatzfreudig über die Bühne hetzen.

Vieles aber passte einfach nicht, es reimte sich nicht, auch nicht für den beabsichtigten Thriller, einmal ganz abgesehen von der nonchalant hingenommenen Nichtbeachtung von Wagners Partitur. Nur einige Beispiele: Während der militante Chor das „deutsche Schwert“ besingt, stehen alle mit Gewehren, also Feuerwaffen da. Wenn diese schon bekannt sind, dann ist es nicht nachvollziehbar, dass Lohengrin und Telramund noch mit Schwertern kämpfen. Nachdem sich Elsa im Vorspiel umgezogen hat, nimmt sie natürlich die potentiell verräterische Kleidung, die sie zum Mord an Gottfried trug, mit sich fort. Wie kann es dann sein, dass im 3. Akt die Tasche mit den Klamotten am linken Bühnenrand steht, Lohengrin sie aufgreift, begutachtet und ihr – da ist Telramund schon tot – verächtlich zuwirft?! Mit der Miene „geh, ich habe deine ganze Story entlarvt.“ Wer hat die Tasche dort hingestellt?? Wohl nur ein Regieassistent! In der Regel entsorgen Mörder und in diesem Fall einmal Mörderinnen (was man im Gender-Einmaleins nie hört) solche Utensilien gewissenhaft. Dann hat man auf der Vorderbühne mehrreihige Stahlzäune als Barrieren aufstellen lassen, über die alle klettern müssen, wenn sie auf die Vorderbühne kommen wollen, sogar Lohengrin bei seiner ersten Erscheinung! Das nervte fürchterlich, zumal es dramaturgisch völlig sinnfrei war. Und dann eben die ebenfalls unerklärliche Hin- und Her-Bewegung des Brautbetts mit dem toten Telramund bis zum bitteren Ende, sowie einiges mehr…

Kurzum, einmal abgesehen von den handwerklichen Fehlern und auch konzeptimmanent auffallenden Ungereimtheiten ist diese Produktion allenfalls eine Inszenierung für einen Festspiel-Versuch, wo sie ja auch herauskam, oder ein Stagione-Haus, aber nicht für ein Repertoire-Theater wie die Wiener Staatsoper, wo sie für einen längeren Zeitraum gespielt wird und ein Publikum vor sich hat, wie die hohe Touristenzahl, das zu einem signifikanten Teil keine nähere Kenntnis des Werkes hat und oft nur ins Haus kommt, um die berühmte Staatsoper, einen sog. Wiener „Leuchtturm“, kennenzulernen. Dabei verschwinden die jungen Stehplatzler aus Süd-Korea et al. nach einigen Selfies oft schon nach dem 1. Akt.

Viel wichtiger ist aber Folgendes: Wagner war für mich schon seit 1967, aber noch mehr seit meiner Ankunft in Wien 1983 ein bedeutender Teil meines Lebens. Da ich diese zeitgeistigen und vermeintlich intellektuellen, aber meist nur pseudointellektuellen regietheatralischen Verirrungen, die politisch offenbar in steigendem Maße erwünscht sind, speziell bei Wagner buchstäblich nicht aushalte, gehe ich fast nicht mehr in die Wiener Oper, ein großer Qualitätsverlust des Lebens in Wien. Früher, in der Direktion Holender, kam es zu zwei bis drei Besuchen pro Woche! Nun suche ich opernmäßig das Weite und erlebe oft viel Erfreulicheres in anderen großen Häusern in Skandinavien und Südeuropa, vor kurzem auch in Australien, aber auch in der sog. „Provinz“ Deutschlands und Österreichs. Das gleiche höre ich von vielen Freunden und Bekannten, die zuvor regelmäßig in die Wagner-Opern in der Wiener Staatsoper gingen und nun nicht mehr. Für sie alle ein großer emotionaler und kultureller Verlust ihres Lebens in dieser wunderbaren Stadt, die fast jedes Jahr in der weltweiten Mercer-Studie den 1. Platz einnimmt, und nicht nur dort. Dazu ein Exkurs:

Wir erleben nun an der Wiener Staatsoper, aber auch an anderen Bühnen Österreichs sowie vor allem in Deutschland und zum Teil auch in Frankreich und der Schweiz immer häufiger immer heftigere Regietheater-Produktionen, meist von Altmeistern oder als „Star-Regisseure“ bezeichneten Apologeten dieses Inszenierungsstils (P. Konwitschny, C. Bieito, J. Wieler, S. Morabito, F. Castorf, K. Warlikowski, D. Tcherniakov, R. Castellucci, und andere) aber auch jüngere (wie V. Schwarz, J. Scheib, F. Lutz, T. Kratzer, I. Ostermann, V. Stoiber et al.), die sich mit Aufregung verursachenden „Neu-Lesungen“ der alten Stoffe einen Namen machen wollen oder schon gemacht haben. Dabei ist gegen ein gut gemachtes, aus dem Werk heraus und Motivation und Ideen des Schöpfers für das von ihm allein geschaffene Werk nicht beiseitelassendes Regietheater kaum etwas einzuwenden. Das kann sehr wohl gelingen, wie man seit Patrice Chéreau mit seinem „Jahrhundert-Ring“ in Bayreuth 1976 immer wieder mal erleben konnte. Er war ein Meister seines Fachs, ohne handwerkliche Fehler trotz gewagten Konzepts! Da hat dann alles gestimmt. Nur muss man sich einmal von dem Gedanken lösen, dass alles, was „neu“ ist, automatisch auch besser ist. Es kann leicht auch schlechter sein. Das betrifft alle Bereiche unseres Lebens.

Wer ist also dafür verantwortlich zu machen, dass trotz immer knapper werdender öffentlicher Mittel und trotz oftmals heftigster Ablehnung der Regie durch das Publikum bei der Premiere (und NUR bei der ist es möglich, während Sänger und Dirigent sich an jedem Abend dem Publikumsurteil stellen müssen), wie bei der Premiere des Tcherniakov-„Ring“ an der Staatsoper Berlin und bei der Premiere des V. Schwarz-„Ring“ in Bayreuth, beide 2022) dieser Trend zu immer entfremdenderen und immer weniger werk- und vor allem musikbezogenen Inszenierungen so nachhaltig anhält?! Ich würde da eine Reihe von „Schuldigen“ sehen. Erstens ist natürlich der Intendant oder Generaldirektor des Opernhauses zu nennen, der bzw. die die Ästhetik und damit den Stil des Hauses bestimmt und damit prägen kann durch die Bestellung entsprechender Regisseure. Vielleicht ist er oder sie nicht immer ganz frei in solchen Entscheidungen aufgrund von Interventionen oder Vorstellungen des zuständigen Ministeriums, meist des Kultusministeriums oder des Kulturstaatssekretärs, was sich – leider – oft auch schon bei der Entscheidung dieser Personalie manifestiert.

Den Regisseuren selbst kann man eigentlich die geringste Schuld geben. Denn einmal durch die Operndirektion engagiert, machen sie das, was sie wollen und stets durch das Postulat der „Freiheit der Kunst“ für gedeckt halten. Freilich kann man sich über ihren Umgang mit dem Werk manchmal aufregen. Aber sie bekamen einen Vertrag!

Eine wesentliche Mitschuld tragen die Kritik und auch das Publikum. Diese Produktionen gewinnen schnell die Sympathie der in festen journalistischen Beschäftigungsverhältnissen stehenden schreibenden Zunft, weil sie sich nicht gegen den Mainstream stellen und sich keinesfalls dem Vorwurf vermeintlich mangelnder Intellektualität bzw. mangelnden Verständnisses solch neuer, bisweilen komplex erscheinender Lesarten aussetzen will. Sie lesen ganz sicher das Programmheft zum besseren Verständnis, im heutigen Regietheater praktisch eine conditio sine qua non. Also gehen sie in ihrer Beurteilung einfach mit und bekommen weiterhin problemlos ihre Pressekarten. Sie müssen dann also nicht befürchten, wegen andauernd zu kritischer Kommentierung von der Redaktion ausgetauscht zu werden. Neuproduktionen solcher Art werden zudem bezeichnenderweise fast immer nur vom linken Feuilleton gelobt. Außerdem wird das Durchschnittsalter des Gros der heutigen Kritiker immer jünger, sodass sie gar nicht mehr selbst erlebt haben, wie Wagner in den 1960er bis 90er Jahren aufgeführt wurde, obwohl man das ja auf Videos nachvollziehen könnte. Aber dazu hat ja kaum noch einer heute Zeit, und noch weniger Muße…

Und das Publikum trifft auch eine Mitschuld! Denn es ist durch die Schnelllebigkeit, die Kürze und den oftmals oberflächlichen Charakter der heutigen Informationen, insbesondere auch durch die sog. sozialen Medien, an denen vor allem die Jugendlichen hängen wie am Infusionstropf im Krankenhaus, sowie den steten auf sie einprasselnden Informationen kaum noch in der Lage und auch nicht bereit, sich über einen längeren Zeitraum mit der Komplexität eines Opernstoffes und schon gar nicht mit einer aus dem Ruder laufenden regietheatralischen Interpretation auseinanderzusetzen. Diese geht dann voll am Gros des Publikums vorbei. Für dessen Teil ist das Lesen eines ebenso interessanten wie langen Programmheftes, wie das zum neuen Wiener „Lohengrin“ angebotene, schlicht undenkbar. So sehen sie in erster Linie den – möglicherweise spektakulären oder wenigstens so wirkenden – Event, die vordergründig spannende dramaturgische Entwicklung der Aufführung einer Wagner-Oper, ohne sie eigentlich genauer oder überhaupt zu kennen, ganz zu schweigen bzw. unabhängig vom bedeutendsten Aspekt dieser Kunstform, der Musik. Dann fallen die Fehler und Ungereimtheiten nicht auf, und das vordergründig aufregend wirkende Dargebotene wird goutiert. Zumindest von einem großen Teil des Publikums, zumal dem jungen.

Die Kenner der Materie sollten aber wissen und beherzigen, dass damit dem Stück und den ursprünglichen Ideen seines Komponisten sowie den Beweggründen, es überhaupt zu schreiben, kein Gefallen getan wird und nicht auch noch auf den großen Jubelkarren aufspringen, angesichts hoher Auslastungszahlen zu Beginn einer Aufführung. Denn am Ende sind sie dann oft viel kleiner… Diese sind gerade bei Wagner auch einfach dadurch begründet, dass seine Musik so ganz anders und attraktiv ist, dass es praktisch immer für volle Häuser reicht, ganz unabhängig von der Qualität der Inszenierung. Und das gibt den Regisseuren des übertriebenen Regietheaters die zweifelhafte Gewissheit, dass sie durch ihre Interpretationen keinen signifikanten Publikumsschwund befürchten müssen, was aber in erster Linie eine Angelegenheit des Intendanten ist. Aber der oder die ist sich ja der üppigen Subventionspolitik der jeweiligen Regierung für die Opernhäuser sicher.

Wenn es so weitergeht, scheint mir sicher, dass sich die Rezeptionsgeschichte des Wagnerschen Werkes immer mehr von seinen Intentionen entfernen wird und die Aufführungspraxis zunehmend einen Event- und Unterhaltungscharakter annimmt. Das wäre dann genau das, was Richard Wagner in der Mitte des 19. Jahrhunderts gar nicht wollte und durch seine Schriften und sein beachtliches Musiktheater-Schaffen aktiv bekämpfte. Muss es wirklich dahin gehen? Wenn man das Thema „cancel culture“ betrachtet und alles, was in diese Richtung derzeit recht nachhaltig betrieben wird, schwant einem nichts Gutes mit dem Schluss, dass er letzte Schwan wirklich bald abgeschwommen sein könnte….

Klaus Billand, 29. Mai 2024

Lohengrin

Richard Wagner

Wiener Staatsoper

Besuchte Vorstellungen: 8. und 11. Mai 2024

Inszenierung: Jossi Wieler/Sergio Morabito

Musikalische Leitung: Christian Thielemann

Orchester der Wiener Staatsoper