Uraufführung am 13. Januar 2017

Überwältigend

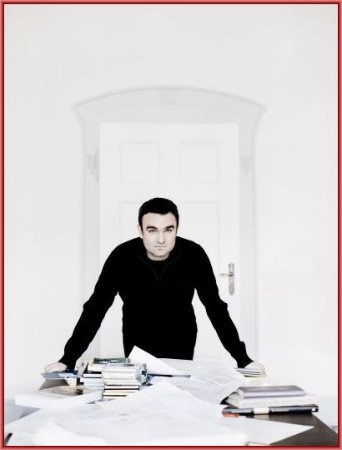

Nach Festakt (mit Bundespräsident und Erstem Bürgermeister) sowie dem Eröffnungskonzert mit dem Elbphilharmonie-Sinfonieorchester unter Thomas Hengelbrock war zwei Tage später im Rahmen des Eröffnungsfestivals das Philharmonische Staatsorchester Hamburg an der Reihe. Hamburgs Generalmusikdirektor hatte für das erste Konzert „seines“ Orchesters in dem spektakulären Bau, in dem aber auch nicht ein Standard-Bauteil verwendet worden ist, einen Kompositionsauftrag an den 43-jährigen Rihm-Schüler Jörg Widmann vergeben. Nach eigenen Worten des Professors für Klarinette und Komposition an der Freiburger Hochschule für Musik hat ihn der Große Saal der Elbphilharmonie, den er noch in der Bauzeit Mitte 2016 erlebt hatte, so tief beeindruckt, dass sich ihm die Assoziation mit der „Arche“ der alttestamentarischen Sintflut geradezu aufdrängte. So ist das für rund 300 Musiker komponierte Oratorium (Sopran- und Bariton-Soli, ein groß besetztes Orchester, Orgel, zwei Chöre, ein Kinderchor) entstanden, das jetzt seine Uraufführung erlebte.

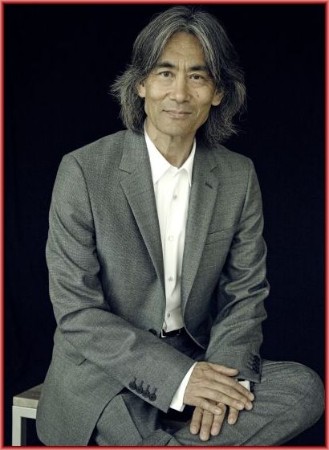

Zunächst aber noch ein Wort zur vielgerühmten und auch kritisch erlebten Akustik des großen Saals: Sicher dürften die Hörerlebnisse vom jeweiligen Platz abhängen; von den uns zur Verfügung gestellten Plätzen mit seitlichem Blick auf das Podium (schräg von oben hinter den 1. Violinen) wurde von Beginn an evident, wie empfindlich die Konstruktion des japanischen Akustik-Gurus Yasuhisa Toyota ist – man hört in den Piano-Passagen wirklich alle einzelnen Instrumenten- und Chor-Gruppen, was für ungemein intensive Durchhörbarkeit des jeweiligen Werks sorgt. Die auch geäußerte Kritik, dass man ebenso gut Huster und Räuspern aus dem Publikum hört, können wir nicht teilen; das passiert auch in anderen Konzertsälen.

Nun zum uraufgeführten, fünfteiligen Werk, das im Folgenden unter teilweiser Verwendung des Partitur-Vorwortes beschrieben werden soll: Im Zentrum des Oratoriums steht der Mensch in seiner fragenden Hinwendung zu Gott, von dem er keine Antworten hört. Im Gegenteil, die Menschheit, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sein soll, wird von eben diesem Gott, kaum zum Leben erweckt, in der Sintflut fast vollständig vernichtet. Im 1.Teil („Es werde Licht“) wird anders als in der Schöpfungsgeschichte und auch anders als im Beginn des Johannes-Evangeliums („Im Anfang war das Wort“) der „Klang“ gesucht (Widmann: „Bei mir müsste es heißen: ‚Es werde Klang‘“). Hier und im 2.Teil („Die Sintflut“) sprechen zwei Kinder (sehr gut artikulierend Jonna Plathe/Antonius Hentschel) die biblischen Texte, während es in den ersten Minuten nur außermusikalische Geräusche auf der Suche nach Klang gibt. Im Folgenden hat Widmann selbst Texte aus unterschiedlichen Jahrhunderten ausgewählt, aus der Bibel, der katholischen Liturgie und „Des Knaben Wunderhorn“ sowie u.a. von Claudius, Michelangelo, Klabund, Heine, Brentano, Schiller, Franz von Assisi, Nietzsche. Dieser überaus vielfältigen Text-Auswahl entspricht ein musikalischer Formenreichtum, der vom intimen Klavierlied bis zum groß besetzten Orchester samt Chören reicht, von tonalen Passagen bis zu komplexen Akkordschichtungen. Es ist letztlich ein Weltengesang, in dem sich der Mensch seinen Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und seiner Utopie einer möglichen besseren Welt hingibt. Im „Sintflut-Teil“ erfährt man durch gewaltig herabstürzende Klangmassen geradezu physisch die Gewalt des göttlichen Vernichtungsaktes.

Nun zum uraufgeführten, fünfteiligen Werk, das im Folgenden unter teilweiser Verwendung des Partitur-Vorwortes beschrieben werden soll: Im Zentrum des Oratoriums steht der Mensch in seiner fragenden Hinwendung zu Gott, von dem er keine Antworten hört. Im Gegenteil, die Menschheit, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sein soll, wird von eben diesem Gott, kaum zum Leben erweckt, in der Sintflut fast vollständig vernichtet. Im 1.Teil („Es werde Licht“) wird anders als in der Schöpfungsgeschichte und auch anders als im Beginn des Johannes-Evangeliums („Im Anfang war das Wort“) der „Klang“ gesucht (Widmann: „Bei mir müsste es heißen: ‚Es werde Klang‘“). Hier und im 2.Teil („Die Sintflut“) sprechen zwei Kinder (sehr gut artikulierend Jonna Plathe/Antonius Hentschel) die biblischen Texte, während es in den ersten Minuten nur außermusikalische Geräusche auf der Suche nach Klang gibt. Im Folgenden hat Widmann selbst Texte aus unterschiedlichen Jahrhunderten ausgewählt, aus der Bibel, der katholischen Liturgie und „Des Knaben Wunderhorn“ sowie u.a. von Claudius, Michelangelo, Klabund, Heine, Brentano, Schiller, Franz von Assisi, Nietzsche. Dieser überaus vielfältigen Text-Auswahl entspricht ein musikalischer Formenreichtum, der vom intimen Klavierlied bis zum groß besetzten Orchester samt Chören reicht, von tonalen Passagen bis zu komplexen Akkordschichtungen. Es ist letztlich ein Weltengesang, in dem sich der Mensch seinen Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und seiner Utopie einer möglichen besseren Welt hingibt. Im „Sintflut-Teil“ erfährt man durch gewaltig herabstürzende Klangmassen geradezu physisch die Gewalt des göttlichen Vernichtungsaktes.

Wie eine glückliche Insel ist der 3.Teil („Liebe“) in der Mitte des Oratoriums platziert. Zunächst entspinnt sich ein Wechselgesang der Liebenden (Solo-Sopran und -Bariton), der von Liebesliedern und –Duetten bis zu wechselseitigen Vorwürfen reicht. Während der Chor Salomons Hohes Lied der Liebe singt, wird von einem Doppelmord aus Eifersucht berichtet – auch das kostbare Gut Liebe weiß der Mensch nicht vor dem Bösen zu bewahren. So überrascht es nicht, dass im folgenden 4.Teil („Dies irae“) die Apokalypse hereinbricht. Wieder stehen sich – in Gestalt zweier Chöre – die Prinzipien des Guten mit lyrischen Passagen („Voca me cum benedictis“) und des Zerstörerischen mit dem rhythmisch skandierten „Dies irae“ und „Rex tremendae“ sowie auch wieder außermusikalischen Klängen gegenüber. Die Solo-Stimmen rufen in ihrer Verzweiflung einmal mehr um göttlichen Beistand, um Vergebung der Sünden. Der letzte Teil („Dona nobis pacem“) beginnt mit dem Kinderchor, der sich auflehnt gegen das Prinzip eines strafenden Gottes. Mit einem modernen Alphabet werden die digitalen Schlagwörter, aber auch die Gefährdungen unserer Zeit benannt. „In god we trust“ lautet der Schlussappell der Kinder, dem sich der Bariton mit „in te Domine speravi“ anschließt. Doch die Kindererzähler lassen diese Ausflucht nicht gelten: Zu allererst muss der Mensch selbst die Verantwortung für sein Fortbestehen übernehmen. Dieses Fazit, das Frieden tatsächlich möglich erscheinen lässt, und ein klanggewaltiges „Dona nobis pacem“ aller Beteiligten beendet das große Werk.

Dem stark besetzten Philharmonischen Staatsorchester Hamburg ist mit den Solisten und den Chören unter der überaus souveränen Gesamtleitung von Kent Nagano eine im Ganzen tief bewegende Wiedergabe gelungen. Wie der Dirigent äußerst präzise, aber auch stets erfolgreich um Intensivierung der unterschiedlichen Klangbilder bemüht war, das war Weltklasse. Die mitwirkenden Chöre hatten am großen Erfolg der Uraufführung entscheidenden Anteil: Mit wunderbar abgerundeten Chorälen (z.B. „Der Mond ist aufgegangen“) beeindruckte die Audi Jugendchorakademie in der Einstudierung von Martin Steidler. Ebenso bewährte sich der Chor der Hamburgischen Staatsoper (Eberhard Friedrich), der mit mächtiger, aber doch ausgewogener Klangpracht aufwartete. Besonders gefielen die im letzten Teil in den Saal stürmenden Hamburger Alsterspatzen (Jürgen Luhn) mit dem hell und sauber gesungenen modernen Alphabet. Jetzt setzte zusätzlich Gabriel Böer, Solist des Knabenchores der Chorakademie Dortmund, anrührende Akzente („Entzündet Liebe, wo Finsternis regiert!“). Die renommierte Sopranistin Marlis Petersen begann von verschiedenen Zuschauer-Bereichen aus mit aberwitziger, bravourös gemeisterter Stimmakrobatik. Im Folgenden erwies sie sich als fein intonierende, in allen Lagen, besonders auch in den Höhen sicher gestaltende Sängerin. Neben ihr hatte es Thomas E. Bauer nicht leicht: Sein vor allem in den lyrischen Teilen gut ansprechender, in den dramatischen Passagen und in den hohen Lagen überfordert wirkender Bariton wurde reichlich oft vom Orchester oder den begleitenden Chören zugedeckt, was möglicherweise auch an der insofern für ihn ungünstig konzipierten Komposition lag.

Dem stark besetzten Philharmonischen Staatsorchester Hamburg ist mit den Solisten und den Chören unter der überaus souveränen Gesamtleitung von Kent Nagano eine im Ganzen tief bewegende Wiedergabe gelungen. Wie der Dirigent äußerst präzise, aber auch stets erfolgreich um Intensivierung der unterschiedlichen Klangbilder bemüht war, das war Weltklasse. Die mitwirkenden Chöre hatten am großen Erfolg der Uraufführung entscheidenden Anteil: Mit wunderbar abgerundeten Chorälen (z.B. „Der Mond ist aufgegangen“) beeindruckte die Audi Jugendchorakademie in der Einstudierung von Martin Steidler. Ebenso bewährte sich der Chor der Hamburgischen Staatsoper (Eberhard Friedrich), der mit mächtiger, aber doch ausgewogener Klangpracht aufwartete. Besonders gefielen die im letzten Teil in den Saal stürmenden Hamburger Alsterspatzen (Jürgen Luhn) mit dem hell und sauber gesungenen modernen Alphabet. Jetzt setzte zusätzlich Gabriel Böer, Solist des Knabenchores der Chorakademie Dortmund, anrührende Akzente („Entzündet Liebe, wo Finsternis regiert!“). Die renommierte Sopranistin Marlis Petersen begann von verschiedenen Zuschauer-Bereichen aus mit aberwitziger, bravourös gemeisterter Stimmakrobatik. Im Folgenden erwies sie sich als fein intonierende, in allen Lagen, besonders auch in den Höhen sicher gestaltende Sängerin. Neben ihr hatte es Thomas E. Bauer nicht leicht: Sein vor allem in den lyrischen Teilen gut ansprechender, in den dramatischen Passagen und in den hohen Lagen überfordert wirkender Bariton wurde reichlich oft vom Orchester oder den begleitenden Chören zugedeckt, was möglicherweise auch an der insofern für ihn ungünstig konzipierten Komposition lag.

Nach dem Schlussakkord brach ein lang anhaltender Jubelsturm los, mit dem sich das begeisterte Publikum bei allen Mitwirkenden und dem glücklichen Komponisten bedankte.

Gerhard Eckels 14. Januar 2017

Fotos (c) Thies Rätzke, Michael Zapf (Elbphilharmonie), Marion Eckels (Konzert), Marco Borggreve (Widmann), Felix Broede (Nagano),