Die Vorstellung, Umberto Ecos gut 800-seitigen mittelalterlichen Krimibestseller (Deutsch: „Der Name der Rose“) in Form einer Oper zu vertonen, mag abwegig erscheinen, faszinierte aber den 1973 in Pisa geborenen und in Paris lebenden Komponisten Francesco Filidei, der zusammen mit dem Librettisten Stefano Busellato (unter Mitarbeit von Hannah Dübgen und Carlo Pernigotti) das Textbuch erarbeitete. Freilich ist die Geschichte um Guglielmo da Baskerville und seine Nachforschungen in einem Kloster, in welchem im Laufe einer Woche sechs Mönche ermordet werden, in komprimierter Form nicht sehr verständlich, wenn man das Buch nicht gelesen oder nicht zumindest den Film gesehen hat. Weiters fallen Ecos philosophische Betrachtungen und seine faszinierenden Exkurse über die Entstehung und Entwicklung mittelalterlicher Sekten weg.

Musikalisch kann man allerdings der Handlung gut folgen, denn der Text (in welchem sich neben Latein und Altgriechisch auch Deutsch, Französisch, Hebräisch und Arabisch finden) wird in einem von lyrischen ariosi unterbrochenen Deklamationsstil transportiert, der sich als viel weniger anspruchsvoll (oder, je nach Blickwinkel, „verstiegen“) als bei Olga Neuwirths „Orlando“ oder Johannes Maria Stauds „Weiden“ erweist. Es kommt auch zu Zitaten aus Verdis „Falstaff“, aus dem „Rosenkavalier“ und zu fernen Puccinianklängen. Der orchestrale Aufwand allerdings ist beträchtlich, denn die Schlagwerke umfassen neben der üblichen Besetzung eine Unzahl an ungewöhnlichen Instrumenten, von denen Vibraphon oder Bongo noch die geläufigsten sind. Auch kommt es zum Einsatz von Plexiglasplatten, Keramiktellern, Zeitungspapier… Der Effekt ist jedenfalls beeindruckend und illustriert die sinistre Handlung aufs Beste.

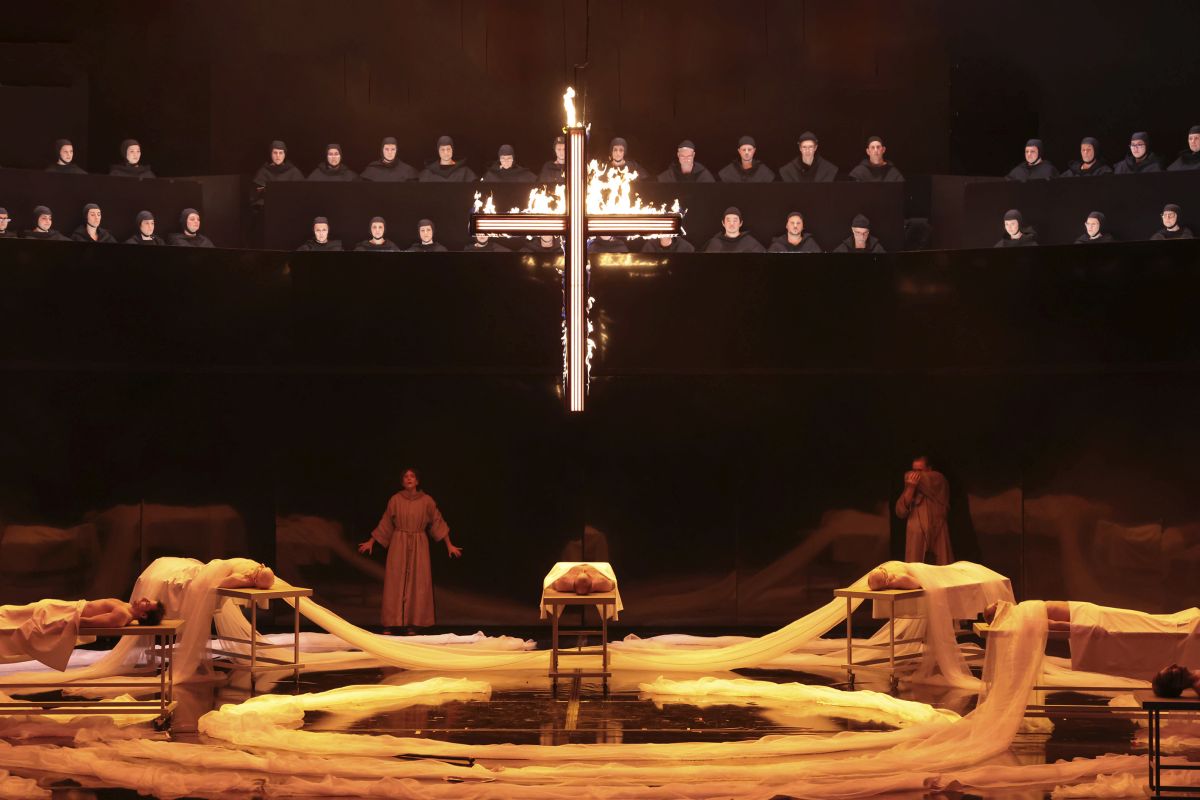

Ich weiß nicht, wie sich der Komponist die ständigen vom Libretto vorgeschriebenen Szenenwechsel vorgestellt hat, jedenfalls umging Regisseur Damiano Michieletto diese Schwierigkeiten mit Hilfe eines einheitlichen Bühnenbilds von Paolo Fantin, das in seiner grau-beigen Ästhetik viel mit Schleiern arbeitete, wobei der Lichtgestaltung durch Fabio Barettin eine kaum zu überschätzende Bedeutung zukam. Farben wurden zeitweise durch mittelalterlicher Phantasie entsprungene Fabeltiere oder eine Muttergottesstatue hinzugefügt. Dazu kam ein großes, leuchtendes Kreuz. Der Chor saß in einem hohen Rund über der Bühne. Die Kostüme von Carla Teti beschränkten sich naturgemäß auf Mönchskutten bzw. ein rotes Kleid für die einzige weibliche Figur „La ragazza del villaggio“ (=Das Mädchen aus dem Dorf).

Mit Ingo Metzmacher stand ein ausgewiesener Spezialist für zeitgenössische Musik am Pult des hauseigenen Orchesters, der den komplexen Apparat mit bewundernswerter Souveränität im Griff hatte. Auf der Bühne war ein ausgezeichnetes Ensemble im Einsatz, in den Hauptrollen vertreten durch Kate Lindsay in der Hosenrolle des Adso di Melk und durch Lucas Meachem als Guglielmo di Baskerville. Lindsays spröder Mezzo passte vorzüglich zu dem jungen Mönchsaspiranten, dem sie szenisch pubertären Schwung verlieh. Meachem mit seinem angenehmen Bariton transportierte ausgezeichnet die aufrichtige (nicht bigotte) Gläubigkeit des Franziskaners. Imposant der Bass von Gianluca Buratto als blinder Eiferer Jorge de Burgos, der sich zuletzt als Mörder herausstellt, weil er meint, im Christentum gäbe es keinen Platz für das Lachen. Daniela Barcellona interpretierte in furchterregender Maske den grausamen Inquisitor Bernardo Gui (darf man das noch eine Hosenrolle nennen?). Als Abt Abbone da Fossanova überzeugte der Bass Fabrizio Beggi, besonders eindrücklich gelang Roberto Frontali die Gestaltung des missgebildeten ehemaligen Häretikers Salvatore. Giorgio Berrugi mit festem Tenor war Remigio da Varagine, während der Contratenor Owen Willets (Malachia) sich stimmlich nicht durchzusetzen vermochte, im Gegenteil zu seinem hervorragend klingenden Fachkollegen Carlo Vistoli (Berengario da Rundel und Adelmo da Otranto). Auf ihrem Posten auch die Tenöre Paolo Antognetti (Severino da Sant’Emmerano) und Leonardo Cortellazzi (Venanzio und Alborea) sowie Adrien Mathonat und vier Chorsolisten für die (mich an das Judenquintett in „Salome“ erinnernde) Streitszene zwischen Franziskanern und Dominikanern. Katrina Galka steuerte ihren hübschen Sopran als Mädchen und Marienstatue bei.

Eine Mammutaufgabe hat der Chor in diesem Werk. Einstudiert von Alberto Malazzi und Giorgio Martano hat er viel Lateinisches und rhythmisch sehr Schwieriges zu singen. Er teilt sich in gemischten Chor, Männerchor und Kinderchor (dieser unter der Leitung von Bruno Casoni besonders bewundernswert).

Herausgegeben wird die Partitur von Casa Ricordi, dem bedeutendsten italienischen Musikverlag, und die Produktion wurde unterstützte von SIAE, der italienischen Autoren- und Verlegervereinigung. In Auftrag gegeben wurde das Werk von der Scala und der Opéra national de Paris, für die parallel zur italienischen eine französische Fassung erarbeitet wurde. Es handelt sich um eine Koproduktion mit Paris und dem Teatro Carlo Felice in Genua.

Ich weiß nicht, wie das Touristenpublikum mit der Oper zurande gekommen ist, aber in der Pause kam es zu keinen auffälligen Fluchtbewegungen.

Eva Pleus, 5. Mai 2025

Il nome della rosa

Francesco Filidei

Teatro alla Scala, Mailand

Besuchte Aufführung: 30. April 2025

Premiere am 27. April 2025

Inszenierung: Damiano Michieletto

Musikalische Leitung: Ingo Metzmacher

Orchestra del Teatro alla Scala