Vorbote großer Ereignisse

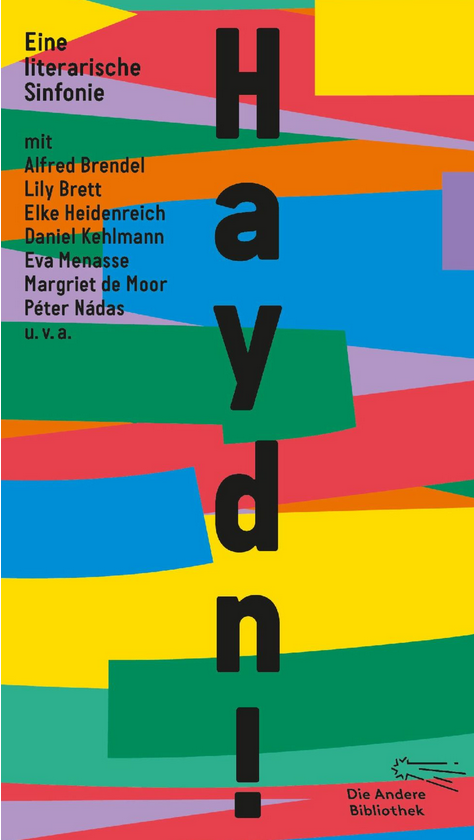

Bunt wie der Einband, der in mindestens sechs unterschiedlichen Farben leuchtet, ist auch der Strauß von Autoren zwischen Musikstar und Musikverächter, die sich zum Thema Haydn äußern, und ebenso vielfältig sind die Themen, die behandelt werden und von der Bewahrung des Komponisten vor der Kastration bis hin zum Abhandenkommen und Wiederauffinden seines Schädels reichen. Auch die literarischen Genres sind sehr unterschiedliche, reichen vom fiktiven Dialog mit dem seit über zweihundert Jahren Verstorbenen über das erste sexuelle Erlebnis eines Fünfzehnjährigen, zu dem im Hintergrund ein Streichquartett erklingt, bis hin zur von Feminismus getragenen Verteidigung der ungeliebten Gattin des Komponisten. Trotzdem erweist sich das Buch als sinnvoll gegliedert, indem es sechs Themenkomplexe von Die Macht der Musik über Verbindungen bis zum abschließenden Anfang und Ende gibt, jeder von ihnen drei oder vier Artikel beinhaltet, von denen jeweils wieder jedem drei Fragen an den Autor vorangestellt werden, nämlich nach dem vom Betroffenen beliebtesten Musikstück von Haydn, nach der ersten und wichtigsten Frage an den Komponisten bei einem fiktiven Treffen und eine Stellungnahme zu Haydns Meinung, die Musik sei, weil überall gleichermaßen verständlich und deshalb der Sprache überlegen. So unterschiedlich die Antworten ausfallen, zur ersten Frage von alles bis keins reichen oder auch ein ganz bestimmtes Werk nennen, so einheitlich ist der offenkundige Wille, Teil eines großen Projekts zu sein, quasi den Anstoß dazu zu geben: 2032 ist der dreihundertste Geburtstag Joseph Haydns und zwei Orchester, das Kammerorchester Basel und der Giardino Armonico, das eine in Basel, der andere auf Schloss Esterhazy, wollen alle 107 Sinfonien unter dem Dirigat von Giovanni Antonini aufführen. Das verkündet am Schluss des Buches der Herausgeber Alain Claude Sulzer. Ein großes Unterfangen, auch wenn die großen Oratorien, die Opern, die Streichquartette, das unermesslich vielseitige Schaffen des Komponisten, der als biederer Papa Haydn immer etwas im Schatten des genialen Wunderkinds Mozart und des tragischen Genies Beethoven stand und dessen einzige Extravaganz, nicht einmal selbstverschuldet, die Tatsache war, dass sein Schädel kurz nach seinem Tod aus dem Sarg verschwand, wahrscheinlich im Auftrag von Franz Joseph Gall, Vertreter der Kraniometrie, geraubt und erst 1954 wieder dahin zurückkehrte, wo er hingehörte.

Mathias Ènard entwickelt in seinem Beitrag sehr viel Phantasie, allerdings besonders, um sich mit der Frage zu befassen, warum sich Henry Beyle in seinem Essay über Haydn nicht seines zweiten Namens Stendhal bediente. Ähnlich exzentrisch verfährt Lily Brett, die sich als Hasserin klassischer Musik outet und an Haydn nur seine saubere Handschrift zu loben weiß, während Eva Gesine Baur als einzige den Opernkomponisten würdigt, wegen ihrer Liebe zum Streichquartett zur Außenseiterin wird und Philippe Claudel Sex, Lindenbaum und Haydnmusik zu einem Gesamthöhepunkt verschmelzen lässt. Seine „unkomplizierte Schlichtheit“ hält Hanns-Josef Ortheil für das hervorstechendste Merkmal Haydns, Zora del Buono beginnt noch mit Ende 50 Klavierspielen zu lernen und der Herausgeber übt sich in Spekulationen à la Was wäre wenn?

Gern hätte Haydn von Alfred Brendel gehört, dass er den berühmten Pianisten glücklich gemacht hat. Aus seinem Beitrag kann man viel Wissen über den Komponisten und eine dezidierte Meinung über dessen Stellung in der Musikgeschichte schöpfen, und er ist sicherlich einer der wertvollsten Fürsprecher für das Projekt2032. Elke Heidenreich setzt sich für die als Xantippe verunglimpfte Gattin Haydns ein, der wirklich sehr wenig nett diese als „bestia infernale“ in die Geschichte eingehen ließ. Elke Schmitter hat ein Herz für Sängerinnen, denen es schwer fällt, gelichzeitig zu stillen und zu singen. Bei Péter Nádas erfährt man einiges über die Flora der Puszta, Stadtplanung und Sprachwissenschaft, bei Nora Gomringer über die gängigen Methoden der Kastration, der auch Haydn beinahe zum Opfer gefallen wäre, und man freut sich über ihre bilderreiche Sprache. Humorvoll befasst sich Daniel Kehlmann mit der Tatsache, dass Haydns Musik einst allgegenwärtig war, während Bruno Preisendörfer der unverzichtbaren, nur durch einen Zopf ersetzbaren Perücke humorvolle Ausführungen widmet. Je weiter man im Buch voranschreitet, desto lustiger wird es, beginnend mit Albrecht Selges Wortspielen wie Die Erschöpfung und Lumpenfuge sowie Die sieben vorletzten Worte– allerdings von Haydns Papagei. Auch „Haydngeheymnis“ verursacht Lachfalten. Franz Hohler fährt mit dem Komponisten zum Fußballspiel Deutschland gegen Österreich, irrt sich allerdings, wenn er behauptet, Napoleon sei nicht von Adel gewesen.

„Anfang und Ende“ ist der letzte Block überschrieben und veranlasste Eva Menasse zu einer „Variation über Klage, Gelächter, Anfang und Ende“ , die sich gegen eine Unterschätzung des Komponisten bei der heutigen Programmgestaltung von Sinfoniekonzerten wendet. Margriet de Moor verbindet die Rücksichtnahme des gerade Wien erobernden Napoleons auf den sterbenden Haydn mit einem Rückblick auf die Kastrationsgefahr, Thomas Meyer quält in einem fingierten Interview den Vertreter der Wiener Klassik mit elektronischer Musik vom Handy und führt schließlich seinen endgültigen Tod herbei.

Das Buch verbürgt sich für eine vergnügliche Lektüre, kann sicherlich auch noch nicht an Haydn Interessierte für ihn gewinnen, lässt aber in einigen Beiträgen doch den Willen zur Selbstdarstellung über den, dem Komponisten gerecht zu werden, obsiegen.

Zeittafel, Biographien der Verfasser wie der Übersetzer, Alain Claude Sulzers „Viel über Haydn, Danksagungen und ein Überblick über Das Projekt Haydn2032, dem man nur ein volles Gelingen wünschen kann, beschließen das Buch.

Ingrid Wanja, 17. Mai 2025

Haydn!

Eine literarische Sinfonie

Alain Claude Sulzer (Herausgeber)

312 Seiten

Extradrucke der Anderen Bibliothek Nr. 484

Berlin 2025

ISBN 978 3 8477 2064 5