Ja, ich bau’ ein Häuschen dir, hat keine Fenster, keine Tür

Innen wird es dunkel sein, dringt überhaupt kein Licht hinein

Stein um Stein mauer ich Dich ein.

(Rammstein)

Mittlerweile haben wir als Europas meistangeklicktes Opernmagazin sagenhafte vier Kritiken bereits online zu Stölzls Berliner Faust-Version, die ja schon im Juni 2015 ihre erste Premiere hatte. Immerhin standen in Berlin grandiose Musik und ein tolles Sänger-Ensemble dieser unsäglichen Inszenierung noch publikums-aufmunternd gegenüber. Ähnlich könnte man jetzt aus dem Aalto berichten, wenngleich das ehemals unter Stefan Soltesz wirklich tolle Essener Haus leider nicht mehr auf internationalem Niveau spielt, aber für ein Stadttheater war die musikalische und sangliche Qualität durchaus zufriedenstellend.

Von den drei Kritiken (2 Verrisse), die Sie liebe Leser, auf der Seite DO Berlin bei uns noch nachlesen können, gibt es immerhin ein Etiam-altera-pars-audiatur vom Kollegen Piontek, der extra nach Berlin gefahren war. Dem steht allerdings dann als quasi dritter Verriss (!) die Verleihung unseres Opernfreund-Negativpreises gegenüber, der wirklich sehr selten von uns vergebenen

Doch nun in medias res: ich muß sagen, daß ich selten in meinem Leben ein so deprimierendes Einheitsbühnenbild gesehen habe. Dreiviertel der ja nun wirklich riesigen Essener Bühne nimmt ein steinerner Turm ein. Die gesamte Handlung spielt auf einem um diesen Turm herum rotierenden Laufband bis zum Ende, es wirkt letztlich wie ein Retro von Rudi Carrells großer 70-er Jahre TV-Show Am laufenden Band.

Wenn Sie also, wie gut 99 Prozent der Zuschauer, gestern darauf warten (und warten, und warten, und warten….), daß ja irgend etwas mit diesen Turm doch noch passieren müsste in den gähnenden 3,5 Stunden, dann (soviel sei verraten) warten Sie vergeblich. Sorry! Die Existenz und Sinnhaftigkeit dieses kafkaesken höchst deprimierend anmutenden Alptraum-Turms bleibt bis zum Ende im Unklaren. Alles spielt sich bis zur quälend lang inszenierten Hinrichtung Marguerites auf diesem drehenden Laufsteg-Karussel ab.

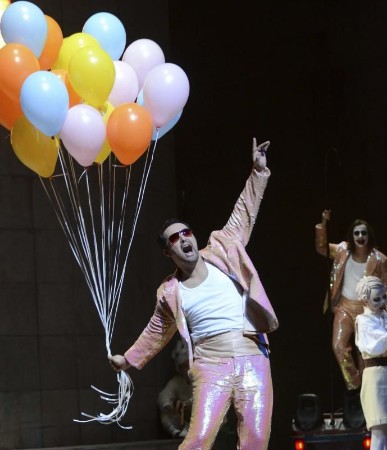

Die nicht gerade preiswürdigen Kostüme, Masken und das teilweise läppische Requisitarium geben der Produktion den Rest – so ist Mephisto optisch zumindest eine Mischung aus Guildo Horn, Alice Cooper und Gary Glitter; Verantwortliche: Bühne (Heike Vollmer), Kostüme (Ursula Kudrna), Bühne (Philipp Stölzl). Was hier eine Co-Regie (Mara Kurotschka) zu verantworten hat, erschließt sich nicht. Alles strahlt eine unfassbare lust- und fantasielose Belanglosigkeit aus. Alles deja vue, alles irgendwie schäbig. Selten sah man eine dermaßen mit kunstgewerblichem Alltagsmist zugemüllte Theater-Bühne der Beliebigkeiten.

Wobei ich dem "Fliewatüüt" auf dem sich Faust in den ersten Minuten bewegt immerhin eine gewisse nostalgische Originalität bescheinigen würde; liegt vielleicht auch daran, daß ich mit dem Kinderbuch "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" des Sylter Autors Boy Lornsen groß geworden bin. Nur kann dieses mechanische Wunderwerk von Rollstuhl leider nicht fliegen. Unfreiwilliger an Monty Pyton erinnernder Humor auch gleich während des Vorspiels, als Faust seine Marguerite auf einer Krankenliege vorwärtsschiebt, dann alleine weitergeht, während die Krankenliege mit dem Opfer wie von Geisterhand (Fließband!) wieder rückwärts ins seitliche Off rollt. Da hegt man noch Erwartungen, die spätestens dann in Ärger umschlagen, wenn die Choristen in Puppenkopf-Masken aus den 50-ern auftreten und singen müssen. Sie können sich vorstellen, liebe Opernfreunde, wie angenehm so etwas beim Singen ist und wie toll da der Chorklang herüber kommt…

Beim Nachlesen im Programmheft wird man aufgeklärt .Inspiriert aus einem Gedicht von Brecht wollten wir uns so ein Fischvolk, ein Puppenvolk, schaffen….Und es funktioniert auch in der Jahrmarktszene und dem Soldatenmarsch ausgezeichnet. Gounods Chornummern sind süffig und schmissig. Ich finde sie toll.

Hier stimmt der Rezensent ausdrücklich zu!

Aber es tut der Musik in meinen Augen auch gut, wenn man durch eine geheimnisvolle und beunruhigende Optik einen Farbkontrast schafft. Man spürt zugleich, daß etwas an diesen Leuten gefährlich ist.

Hier versinkt der Rezensent in irritierter Verständnislosigkeit und stimmt nicht zu!

Leider bleibt auch im Programmheft die Kernfrage über die tiefere Bedeutung dieses Giganto-Turmes unbeantwortet. Oder ist das Symbol für den "American Dream", der für alle, frei nach Rammstein, "eingemauert" ist und bleibt? Daher vielleicht auch die blitzende und lämpchenfunkelnde Leuchtschrift hoch oben, die uns ständig aufdringlich im alten Hollywoodstil signalisiert YES! Versteht sich, daß jenes "S" natürlich das Dollarzeichen durchkreuzt.

Als nicht gerade augenschmeichelnd besonderes Apercu trollt via Laufband sich ein Kleinwohnwagen – augenscheinlich vom Müllplatz – herein. Nein, liebe Wagnerianer, wir sind nicht in einer modernen Fassung vom "Rheingold" und hier residiert folglich auch nicht Mime, obwohl er von der Größe hineinpassen könnte. Augenscheinlich hat Marguerite hier ihre Kindheit verbracht und lebt wohl immer noch dort, irgendwo im Wald, wie uns die vielen Kunsttannen suggerieren, die später noch glitzernd aufleuchten werden in der Liebesnacht. Jede Sekunde könnten da allerdings auch noch Schneewittchen, die sieben Zwerge oder der Einsiedler aus Webers "Freischütz" vorbeikommen – spielt ja auch alles im Wald. Und ließe sich über das Förderband hereinfahren. Die Zuschauer könnten dann das lustige Ratespiel "Aus welcher Oper ist das?" machen und wären prima unterhalten

Oder ist der Wohnwagen vielleicht ein Symbol, welches als vergessener Traum von Freiheit so vom Regisseur gesehen wird? Doch halt, liebe Freunde, wir sind ja schon in Amerika; müsste doch wenigsten eines jeder unverrottbaren silbernen Airstream-Alu-Wohnwagen-Modelle hier stehen? Das passt natürlich nicht zu dem Billigramsch-Motto unter dem ja die ganze Inszenierung zu stehen scheint. So schließe ich, wie ich begonnen habe, wieder mit einem Zitat meiner Lieblingsband:

We’re all living in Amerika, Amerika ist Wunderbar.

Last but not least: Künstler, Musik und Gesang

Heuer kann man die Künstler eigentlich nur positiv würdigen, die sich in dieser armseligen Szenenerie mehr schlecht als recht bewegen dürfen, oder wie beim Chor hinter dämlichen Masken ihre schönen Stimmen verschleiern müssen. Das muß einen Chorleiter (provisrisch in dieser Funktion: Patrick Jaskolka) doch sehr frustrieren…

Abdellah Lasri als Faust ist auf einer stimmlich bemerkenswerten Höhe. Ein kraftvoller Tenor, der alle Höhen und Tiefen der Partie überzeugend ausloten kann, und dessen Stimmgewalt sicherlich auch bei einem Opern-Festival brillant bis in die letzten Reihen vernehmbar wäre. Zwar fehlt mir an manchen Stellen ein bisserl das lyrische Momentum, aber man kann halt nicht alles haben; immerhin schwingt er sich relativ furios in die höllischen Spitzentöne herauf. Er ist jemand, dem ich auch Wagner anvertrauen würde…

Jessica Muirheads Sopran ist für mich eigentlich die Freude des Abends, von der ich mich gerne bei geschlossenen Augen von der Bühnenödnis gefangen nehmen lasse; auch sieht man dann nicht den Blödsinn der Szene, denn so richtig kann Stölzl mit dieser Figur in dem Konzept wohl nichts anfangen. Seit dieser Spielzeit in Essen ist sie ein echter Zugewinn und eine Option auf die Zukunft.

Ein weitere neue Stimme im Aalto ist der junge Alexander Vinogradov (Mephistopheles). Er hat wirklich eine Mordsstimme und sein tiefschwarzer Bass scheint über unbegrenzte Kraft zu verfügen. Wenn er diese Wucht und sein enormes Potential noch im belkantischen Sinne in den Griff kriegt, sollte ihm eine große Zukunft gewiss sein.

Die Comprimarii – Martijn Cornet als Valentin, Karin Strobos (Siébel), Almuth Herbst (Marthe) und Andreas Baronner als Wagner – liegen unsisono auf gutem Stadtheaterniveau.

Und wer könnte besser als Sébastian Rouland Gounods Musik dirigieren – mit viel debussyschem Touch; die Essener Philharmoniker folgen ihm willig, kraftvoll und durchaus klangschön. Bei geschlossenen Augen kann man also diesen Abend durchaus genießen.

Peter Bilsing 31.1.16

Bilder (c) Aalto / Forster

Opernfreund-Schnuppentext damals zur Berliner Premiere

Es gibt wirklich ärgerlich Aufführungen, so die unglaublich halbherzige Neuproduktion von Gounods "Faust" an der Deutschen Oper Berlin. Bei Phillip Stölzls Regie (Co-Regie Mara Kurotscha; kann das eigentlich kein Regisseur mehr alleine?) fragt man sich: "Warum macht man als Regisseur in den gehandelten Kaliber ein Werk?" Offensichtlich nicht aus Interesse, sondern um Geld zu verdienen. Man dekoriert sich irgendwie auf der ständig bewegten Drehbühne durch die dreieinhalb Stunden, umgeht durch Maskenhaftigkeit irgendwei geartete Chorregie, Personenregie bleibt konventionell Standbein-Spielbein. Heike Vollmer müllt mit Ingredienzen des modernen Theaters die Bühne voll, man wartet letztendlich darauf, daß irgendetwas mit dem großen, runden Bühnenturm passiert: vergebens . Die Bühneneffekte werden zudem so ungeschickt angewendet, daß man im Vorhinein weiß, gleich leuchten die Bäume. Schlimmster Billigramsch !

Hatte man in Deutschland aus Goethepietät Gounods "Faust" zur Unterscheidung in "Margarethe" umbenannt, bei Stölzl reicht es höchstens zu "Margarine".

Martin Freitag 7.7.15

OPERNFREUNDs zusätzliche Schmankerl