Besuchte Aufführung: 13.2.2015 (Premiere: 6.2.2015)

Politisches Bilderpanorama oder zwei Koffer im Absurden Theater

Ursprünglich sollten Johannes Harneits als Doppelabend konzipierte neue Opern „Abends am Fluss“ und „Hochwasser“ in der Spielzeit 2012/13 an der Leipziger Oper aus der Taufe gehoben werden. Aus Enttäuschung über die seinerzeitige Kulturpolitik in Leipzig schied Peter Konwitschny, der als damaliger Chefregisseur des Hauses die beiden Werke bei dem westdeutschen Komponisten Harneit und seinem aus Ostdeutschland stammenden Textdichter Gero Troike in Auftrag gegeben hatte, vorzeitig aus seinem Engagement, was auch das Aus für die geplante Uraufführung bedeutete. Es ist dem versierten Heidelberger Intendanten Holger Schultze und seinem ausgezeichneten Operndirektor Heribert Germeshausen sehr zu danken, dass sie Konwitschny die Möglichkeit gaben, diese nun am Theater der Stadt Heidelberg nachzuholen und dort gleichzeitig auch zum ersten Mal am Regiepult Platz zu nehmen, was angesichts des hohen internationalen Renommées des Regiealtmeisters Kontwitschny, der an den größten Bühnen des In- und Auslands zu Hause ist, ein hochrangiges Ereignis darstellt und den Ruhm des Theaters noch weiter fördern dürfte. Der große Erfolg gab allen Beteiligten recht: An diesem denkwürdigen Abend war alles wie aus einem Guss; Szene, Musik und Gesang fügten sich nahtlos zu einer sehr stimmigen, imposanten Einheit auf hochkarätigem Niveau zusammen. Das Ganze geriet zu einem spektakulären Triumph für das Heidelberger Theater, dessen Leitung für moderne Oper ein ausgezeichnetes Händchen hat und dessen herausragende Aufführungen so manches andere, auch größere Opernhaus vor Neid erblassen lassen könnten. Der Musiktheatersparte des Hauses kann man zu der vor kurzem erfolgten Auszeichnung mit dem von der Stiftung des Verbandes Deutscher Bühnen- und Medienverlage gestifteten Preis der Deutschen Theaterverlage nur herzlich beglückwünschen. Angesichts der enormen künstlerischen Leistungen des lediglich mittelgroßen Theaters der Stadt Heidelberg, erscheint diese hohe Ehrung nur zu berechtigt.

Die beiden Opern sind sehr unterschiedlicher Natur. Die Legitimation für ihre Kombination stellt das in beiden Stücken vorkommende, indes unterschiedlich zu bewertende Element des Wassers dar. Symbolhafte Bedeutung kommt ihm in „Abends am Fluss“ zu. Hier versinnbildlicht es das Fließen der Zeit. Der Fluss ist laut Programmheft als Metapher für eine gefährdete, benutzte, aber nie ganz zähmbare Naturgewalt zu verstehen. Diese Oper folgt keiner herkömmlichen Dramaturgie, das narrative Element ist gänzlich ausgeblendet. Hier wird keine lineare Handlung erzählt, sondern mit einem breit gefächerten Bilderpanorama aufgewartet, in dem altbekannte Archetypen wie der schuldbeladene Greis, der soeben erst den Wunderkind-Schuhen entwachsene junge Mann, die tote Frau, der Harneit in psychologisch einfühlsamer Weise einen Schatten und eine innere Stimme zuordnet, und ein schlafender, etwas dämonisch wirkender Hund nacheinander aus dem Strom der Zeit an die Oberfläche streben. Namhafte Gestalten der deutschen Historie laden das zahlreich erschienene Publikum zu einer kontemplativen Betrachtung von deutscher Geschichte durch ein ganzes Jahrhundert seit 1914 ein. In „Hochwasser“ ist das Geschehen realer. Zwei in einem Keller abgestellte Koffer, ein schwerer und ein leichter, warten in der Hoffnung, von ihm auf eine Reise mitgenommen zu werden, auf das drohende, sehr reale Hochwasser. Nur einmal werden sie von einer schönen Frau gestört, die in das Souterrain kommt und sich ein Festtagskleid aus dem schweren Koffer holt. Während letzterer am Ende durch die Flut aufgelöst wird, bedeutet sie für den leichten Koffer den Aufbruch in ein neues Leben.

Die beiden Opern sind sehr unterschiedlicher Natur. Die Legitimation für ihre Kombination stellt das in beiden Stücken vorkommende, indes unterschiedlich zu bewertende Element des Wassers dar. Symbolhafte Bedeutung kommt ihm in „Abends am Fluss“ zu. Hier versinnbildlicht es das Fließen der Zeit. Der Fluss ist laut Programmheft als Metapher für eine gefährdete, benutzte, aber nie ganz zähmbare Naturgewalt zu verstehen. Diese Oper folgt keiner herkömmlichen Dramaturgie, das narrative Element ist gänzlich ausgeblendet. Hier wird keine lineare Handlung erzählt, sondern mit einem breit gefächerten Bilderpanorama aufgewartet, in dem altbekannte Archetypen wie der schuldbeladene Greis, der soeben erst den Wunderkind-Schuhen entwachsene junge Mann, die tote Frau, der Harneit in psychologisch einfühlsamer Weise einen Schatten und eine innere Stimme zuordnet, und ein schlafender, etwas dämonisch wirkender Hund nacheinander aus dem Strom der Zeit an die Oberfläche streben. Namhafte Gestalten der deutschen Historie laden das zahlreich erschienene Publikum zu einer kontemplativen Betrachtung von deutscher Geschichte durch ein ganzes Jahrhundert seit 1914 ein. In „Hochwasser“ ist das Geschehen realer. Zwei in einem Keller abgestellte Koffer, ein schwerer und ein leichter, warten in der Hoffnung, von ihm auf eine Reise mitgenommen zu werden, auf das drohende, sehr reale Hochwasser. Nur einmal werden sie von einer schönen Frau gestört, die in das Souterrain kommt und sich ein Festtagskleid aus dem schweren Koffer holt. Während letzterer am Ende durch die Flut aufgelöst wird, bedeutet sie für den leichten Koffer den Aufbruch in ein neues Leben.

Wieder einmal eine Glanzleistung ist Peter Konwitschny zu bescheinigen. „Abends am Fluss“, das er im neuen Marguerre-Saal in Szene setzt, gerät zu hochpolitischem Musiktheater. Das stark assoziative, dem Zuschauer viel Raum für eigene Betrachtungen einräumende Geschichtspanorama, das er und sein Bühnen- und Kostümbildner Helmut Brade so hochkarätig vor den Augen des Auditoriums ausbreiten, ist ein hinreißendes, atemberaubendes, handwerklich brillant gearbeitetes Konglomerat von kurzweiligen, ernsten und heiteren, erzählenden und belehrenden Elementen von enormem geistig-innovativem Gehalt. Es ist ein sehr vielschichtiger Streifzug durch die Historie der Deutschen, den Konwitschny hier unter Einbeziehung des Zuschauerraumes – Brecht lässt grüßen – unternimmt, um das Publikum mit eindringlichen Bildern – der aus dem Strom aufsteigende Soldatenfriedhof ist nur eines davon – zu Reflexionen über die deutsche Geschichte, ihre Vergangenheit und Gegenwart sowie über die latent im Raum stehende Schuldfrage anzuregen. Es geht um den Konflikt zwischen Ost und West, um den Mauerbau und die Wiedervereinigung. Insbesondere der heimlichen Hauptfigur des Greises, die einmal modernen Soldatenlook trägt, ein anderes Mal aber in einer Uniform des Kaiserreichs auftritt und am Ende im Rollstuhl landet, kommt hier als verlässlichem Zeitzeugen mehrerer Ären große Bedeutung zu. Mit seinen Augen sehen wir nicht nur den vom Chor gebildeten Fluss, dessen Wogen durch ständiges Auf- und Niederfahren von Podien versinnbildlicht werden, sondern auch das DDR-Kaufhaus „Paradies“ und eine den 1960ern entlehnte bürgerliche Küche.

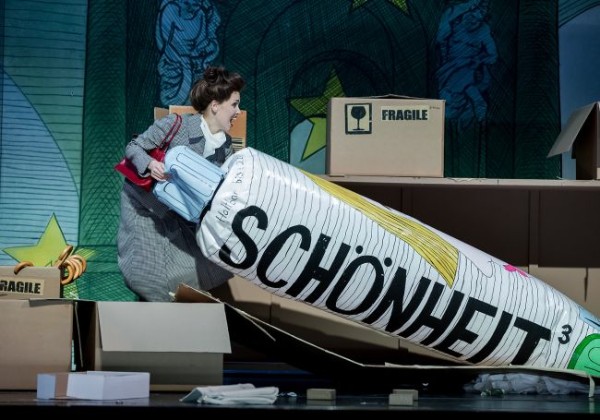

Zentrale Relevanz misst Konwitschny zudem Rosa Luxemburgs auf Ferdinand Freiligrath zurückgehendes Postulat „Ich war, ich bin, ich werde sein“ zu, das sich wie ein roter Faden durch die ganze Inszenierung zieht. In Gestalt der toten Frau lässt der Regisseur die am 15. 1. 1919 erschossene marxistische Vertretern der Arbeitsgesellschaft wieder auferstehen und identifiziert den Fluss damit einwandfrei als den Landwehrkanal. Gekonnt denkt er ihr – wäre sie am Leben geblieben – weiteres Schicksal fort und identifiziert sie zu guter Letzt noch mit Ulrike Meinhof. Zusammen mit dem in die Maske von Andreas Bader schlüpfenden jungen Mann lässt er sie vom Zuschauerraum aus mit Maschinengewehren einen Terroranschlag auf das Bühnenpersonal verüben, stellt aber auch die Möglichkeit in den Raum, dass das verbrecherische Pärchen für seine Taten aufgehängt wird. Welche Option er befürwortet, bleibt dem Zuschauer überlassen. Eine ironische Umkehrung der herkömmlichen Geschlechterrollen nimmt Konwitschny vor, wenn er gegen Ende die Frau Steine für den Hausbau aufschichten und gleichzeitig den jungen Mann am Bügelbrett typischer Hausfrauenarbeit nachgehen lässt. Bereits zuvor wurde offenkundig, dass ein Schwerpunkt der Regie auf der Schilderung der Situation in der ehemaligen DDR und der Wiedervereinigung liegt. Die Mentalität der ganz nach dem Motto „Ich kaufe, also bin ich“ lebenden Konsumgesellschaft wird von Konwitschny gekonnt auf die Schippe genommen und zusätzlich mit einer kapitalistischen Persiflage auf die Schöpfungsgeschichte unter einer hoch aufragenden DDR-Fahne und einem riesigen Ein-Euro-Schein garniert. Die fragwürdigen politischen Verhältnisse gleichen einem Käfig, in den nicht nur der alte und der junge Mann eingesperrt sind und darauf warten, dass Sigmund Freud sie aus ihrem seelischen Dilemma befreit. Das ganze Volk ist in Wirklichkeit gefangen, und zwar in unterschiedlichen Ideologien, Gewalt und sexuellen Exzessen. Bewacht wird es von zwei Wächtern mit Namen Links (DDR) und Rechts (Westdeutschland), die in am linken und rechten Bühnenrand platzierten Schildwachhäuschen ihrer Arbeit nachgehen. Sie fungieren als Spitzel ihres Überwachungsstaates und tippen alle Vorkommnisse gewissenhaft in ihren Laptop ein. Wenn am Ende das ganze Volk in solchen kleinen Häusern eingezwängt ist, erweist sich, dass das gesamte Staatssystem auf gegenseitiger Bespitzelung beruht. Big Brother is watching you. Aber ist das mit dem Ende der DDR viel anders geworden? Konwitschny hat Zweifel. Mit gnadenloser Schärfe setzt er auch an unser System das politisch-gesellschaftliche Seziermesser an und erzeugt ein ernüchterndes Abbild der Gegenwart, das einerseits irritiert, andererseits aber durchaus zutreffend ist.

Nicht minder überzeugend geriet seine Interpretation des „Hochwassers“, zu dem man in den Alten Saal des Heidelberger Theaters wechselte, dessen intimer Charakter der kammermusikalischen Prägung der Oper – dazu später – bestens entspricht. Die Besucher sitzen auf zwei entgegengesetzten Seiten des Raumes, unter ihnen jeweils ganz hinten in der Mitte die Sänger der beiden Koffer, jeder auf seiner Seite. In der Mitte befinden sich das Orchester und die schmale Bühne, auf der der leichte Koffer auf dem schweren liegt. In diesem Ambiente rückt Konwitschny den Dialog der beiden Koffer, deren Darsteller ihren Platz irgendwann einmal verlassen und sich auf der Bühne treffen, auf eine abgehobene, dem Absurden Theater verpflichtete Metaebene, für die Beckett Pate gestanden haben dürfte. Die Höhepunkte des „Hochwassers“ bildeten das Erscheinen der schönen Frau in Gestalt der Bratschistin Marianne Venzago, die sich ein elegantes Kleid aus dem schweren Koffer holt, und das schlussendliche Eindringen des Wassers in Gestalt des blau eingekleideten und mit Spitzhüten versehenen Chors in den Raum – ein recht amüsanter Moment, derer es in dieser Produktion einige gab. Klar ersichtlich wurde, dass hier allgemeine Fragen humaner Existenz abgehandelt werden. Und wenn sich gegen Schluss auf einmal die Hintergrundwand öffnet und den Blick auf die Marguerre-Bühne freigibt, offenbart sich, dass bei allem Gegenwartsbezug des Gezeigten alles doch nur Theater ist – allerdings auf höchstem Niveau.

Die Hauptrolle spielte an diesem überaus gelungenen Abend aber die Musik von Johannes Harneit, der auch selbst am Pult des trefflich disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg stand und mit einem sehr aufwühlenden, spannungsgeladenen Dirigat beglückte. Seine Klangsprache ist gleichermaßen packend und energisch, erstaunlich und irritierend, fesselnd und stark unter die Haut gehend. Er hat in erster Linie der Moderne verpflichtete Partituren geschrieben, die indes auch einige „normale“ Töne enthalten. Was insbesondere ungewöhnlich erschien, war die hohe Anzahl an Halbtonbrechungen. Bereits in „Abends am Fluss“ mussten die Sänger immer punktgenau die Mitte zwischen zwei Halbtönen treffen, was ihnen indes trefflich gelungen ist und wofür sie sehr zu loben sind. Dasselbe Verfahren wendete Harneit in „Hochwasser“ an, verlegte es dort aber in das Orchester. Von zwei Klavieren musste das eine ständig um einen viertel Ton tiefer als das andere spielen. Aus dieser zunächst gewöhnungsbedürftigen Vorgehensweise gewinnt Harneits Musik indes einen Großteil ihrer Kraft. Durch die Verteilung des Orchesters in „Abends am Fluss“ auf den Graben und den Rang – hier bewährte sich als Co-Dirigent Dietger Holm – entsteht ein ganz eigener Klangkosmos, in dessen Zentrum der Zuschauer sitzt und von der von vorne und hinten, gleichsam im schönsten Stereoton, auf ihn einströmenden Macht und Intensität der Töne bis aufs Mark getroffen wird. Dadurch kommt es zu einer enormen Intensivierung der motivischen Detailarbeit und der Transparenz des Klangs. Harneits Musik lädt dazu ein, nein, sie fordert, sich ihr voll und ganz hinzugeben und sie in ihrer ganzen Vielschichtigkeit begierig in sich aufzusaugen. Das gilt auch für die Musik im „Hochwasser“, die – wie bereits erwähnt – aufgrund der reduzierten Orchesterbesetzung einen kammermusikalischen Anstrich aufweist, dennoch aber sehr ausdrucksvoll erscheint.

Harneit arbeitet mit klanglichen Kommentaren, wobei er sich auf einem übergeordneten Terrain bewegt, das durch mannigfaltig sich reibende Töne und vielfach übereinander gelagerte Stimmungen ausgedrückt wird, gleichzeitig aber auch eine Anzahl normaler Dreiklänge und chromatischer Linien als Verbindung zur traditionellen Klangsprache einbringt. Konsequenterweise wirkt die Musik auch an keiner Stelle willkürlich, sondern wahrt stets den Charakter einer logisch-notwendigen Weiterentwicklung des Phänomens Oper, das sich von Ära zu Ära immer wieder neu definieren und seinen Platz im Geschehen des Musiktheaters finden muss. Bei aller Modernität seiner Tonsprache erweist Harneit aber auch dem klassischen Repertoire seine aufrichtige Reverenz. Dass er sich einerseits vor ihm verneigt, es andererseits aber auch mit den Spezifikationen zeitgenössischer Kompositionskunst gekonnt weiterentwickelt, ist ein guter Kompromiss. Damit verankert er die Fundamente seines außergewöhnlich interessanten Kompositionsstils fest im Geburtskanal neuer Hörgewohnheiten, was der Rezeption moderner Opern allgemein eine neue, aufgeschlossene und zukunftsorientierte Ausrichtung gibt und dem Auditorium die Möglichkeit zur musikalischen Identitätsfindung eröffnet. Allein darin kann die Funktion von Uraufführungen bestehen, die die Opernhäuser durch zeitgemäß aktuelle und politische Inszenierungen zu unterstützen haben. Hier spielt auch der allgemeine kulturpolitische Auftrag der Theater mit herein, ein Spiegel der Gegenwart zu sein. Nur so kann Oper überleben, ein lediglich museales Verständnis würde ihr Ende bedeuten. „Kinder, schafft Neues“, sagte schon Wagner. Dieser Notwendigkeit ist sich Harneit voll bewusst.

Insgesamt auf hervorragendem Niveau bewegten sich auch die gesanglichen Leistungen. In „Abends am Fluss“ war Ks. Thomas Möwes ein sowohl darstellerisch als auch stimmlich sehr intensiver Greis, der jede Facette seiner Rolle voll auslebte. Einen bestens fokussierten, in der Mittellage substanz- und farbenreichen sowie in der Höhe sicher und prägnant ansprechenden Sopran brachte Irina Simmes für die Frau mit. In nichts nach stand ihr Angus Wood, der mit ausgeprägtem, kraftvollem und ausdrucksstarkem italienischen Heldentenor als Mann sehr beeindruckte. Mit ebenfalls vorbildlich verankertem, volltönendem Sopran wertete Hye-Sung Na die kleine Rolle des Schattens auf. Solide war Carolyn Franks innere Stimme. Von den zwei Spitzeln gefielt der über prachtvolles Bass-Material verfügende Nico Wouterse besser als der nur dünn singende Ks. Winfrid Mikus. Zu hoch gestützt und recht maskig klang Namwon Huhs Hund, den er indes ausgezeichnet spielte. In „Hochwasser“ harmonierten der profunde tiefe Bass von Wilfried Staber (Schwerer Koffer) und der leicht und elegant geführte, ein phantastisches appoggiare la voce aufweisende lyrische Bariton von Ipca Ramanovic (Leichter Koffer) aufs Beste miteinander. Ein Sonderlob gebührt dem von Anna Töller einstudierten Chor.

Fazit: Ein in jeder Beziehung preisverdächtiger Abend der Extraklasse, dessen Besuch dringendst empfohlen wird!

Ludwig Steinbach, 16.2.2015

Die Bilder stammen von Annemone Taake