Premiere: 25.7. 2019. Besuchte Vorstellung: 13.8. 2019

Bewahren Sie die Fassung! Dies möchte man jedem Zuschauer entgegenrufen, der nach dem Abend buhte. Diesmal traf es das technische Team vom Videodienst: Manuel Braun und seine Assistentin Vanessa Dahl. Unverständlich, denkt sich der Rezensent, denn wieso sollen ausgerechnet die büßen, die im Dienst des Regisseurs stehen – und am Abend wie im Vorfeld das machten, was man „einen guten Job“ nennt? Hatten ein paar Spezialisten mal wieder die Mitarbeiter mit dem Regieteam verwechselt?

Bleiben wir, da schon Vieles zur Inszenierung Tobias Kratzers gesagt wurde, zunächst bei den Videos. Die Befürchtung, dass hier „wieder einmal“, nach dem Overkill in Castorfs „Ring“, das bewegte Kunstbild über die realen Szenen siegen würde, war überflüssig. Im Gegenteil: Die vorgefertigten Videofilme und die live gefilmten Sequenzen ergaben zusammen mit den Theaterbildern eine meist faszinierende Symbiose, zumal der Zuschauer sich in der Regel entweder auf das Video oder die Szene konzentrieren konnte: Geschah hier etwas Spannendes, so konnte man sicher sein, dass dort selten etwas Gleichwertiges flimmerte oder spielte. Irgendetwas war immer stärker. Es gab nur eine Szene, in der die Entscheidung, wohin man nun besser zu schauen habe, problematisch war: im großen dramatischen Ensemble nach Elisabeths „Zurück!“ Was war nun relevanter? Dass Katharina Wagner nach kurzem Zögern mit betont finsterem Blick (natürlich ist das komisch und auch so intendiert) die Bayreuther Polizei anruft und diese den Hügel emporfährt, wo sie zunächst, tatsächlich einige Sekunden innehaltend, Wagners eigene Revoluzzerparolen studiert – oder die musikdramatische Intensität, die alle Aufmerksamkeit des schauenden Zuhörers verlangt? Ansonsten war die kategorische Zweiteilung von Videowand und Bühne im zweiten und die Überblendung mit Nahaufnahmen im ersten Akt nicht störend, sondern eine Einheit, die im Fernsehen, zumal im zweiten Akt, auf ganz andere, stimmige Weise funktionierte; dass der Einzug der Gäste quasi zur Begleitmusik wurde, verschlägt im Übrigen nichts, weil die Inszenierung eben dieses Einzugs im Rahmen der betont „konventionellen“ Regie nur das zeigte, was man schon vor 40 Jahren als langweilig empfinden mochte. Nietzsche hat einmal gesagt, dass Wagner das Hörspiel erfunden habe – Wagner hat auch eine Musik erfunden, zu der man neue Bilder erfinden kann. Übrigens sind die Videos auch musikdramatisch gelungen, denn die Schnitte harmonieren perfekt mit den Affekten der Musik. Wie gesagt: eine Film- und Begleitmusik, was sie definitiv nicht abwertet. Es sollte jedem Opernzuschauer und -hörer bewusst sein, dass Musik jeweils anders zu klingen vermag, wenn man jeweils andere Bilder dazu erfindet. Auch in diesem Sinne ist Wagner (und Mozart, Verdi, Puccini, Berg…) in dem, was man „Werk“ zu nennen pflegt, niemals statisch. Dass nicht wenige Zuschauer meinten, dass die Inszenierung der gesamten Oper „schön“ geworden wäre, wenn Kratzer alle drei Akte so inszeniert hätte, wie „man“ es von irgendeinem Damals gewohnt war, spricht nicht nur gegen die – Pardon, aber man muss es so bezeichnen – Denkfaulheit und Reflexionsunfähigkeit eben dieses Publikums, das davon ausgeht, dass Interpretationsgeschichte irgendwann einmal haltmachen kann. Es sprcht dafür, dass Kratzer in diesem (nur scheinbaren) „Reenactment“ einer idealtypischen Old-Style-Inszenierung Vieles richtig gemacht hat – abgesehen von den dramaturgischen Widersprüchen, aber dazu kommen wir noch. Damit meine ich nicht die Provokation von Lachern, denn, wie Sven Friedrich bei seiner Einführung am Vormittag der Aufführung sagte, bei einer Opernaufführung handelt es sich nicht um die Rettung der Welt oder um Menschenleben. Es handelt sich nur um ein Spiel.

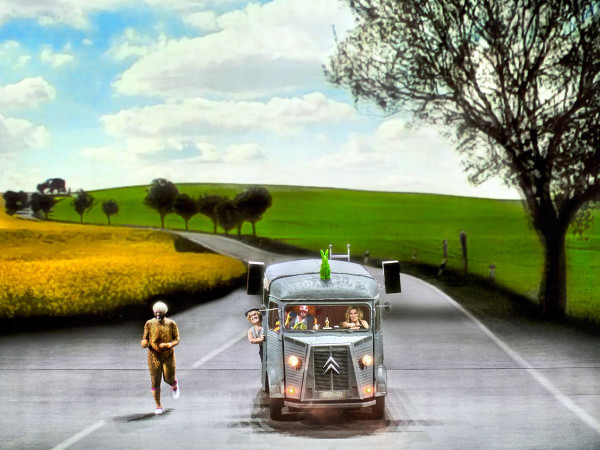

Dass Kratzer und sein Dramaturg Konrad Kuhn es Ernst nehmen, zeigt nicht nur der dritte Akt, in dem es blutig ernst wird. Die Inszenierung changiert zwischen Komik und Grauen, so wie sie zwischen den Realitäten des Lebens und des Theaters changiert. Dass am Ende Fragen offen bleiben, die zu beantworten unmöglich ist: Es ist wahrlich nicht die Schuld der Regie. Wagner selbst hat mit dem „Tannhäuser“ ein Werk hinterlassen, das, von heute aus betrachtet, uninszenierbar wäre, würden wir seinen Regieanweisungen getreulich folgen. Natürlich könnte ein Fantasy-Regisseur alles mythologische Getier und Gewimmel so verbildlichen, wie Wagner es in den Regiewanweisungen fixiert hat. Natürlich könnte man ein Schlussbild auf die Bühne wuchten, in dem die Behauptung aufgestellt wird, dass nun alles alles gut sei – aber, Hand aufs Herz, wer würde es noch glauben? Nein: auch der neue Bayreuther „Tannhäuser“ tut das Seine, um Wagners Erlösungswahn und die zutiefst problematische Idee der Heilserlösung herunterzubrechen. Das Erstaunliche: wenn in einem letzten Filmbild der Künstler und Mensch Heinrich Tannhäuser, den Citroen locker lenkend, die Freundin Elisabeth zärtlich im Arm, in den Sonnenuntergang fährt und damit seinen letzten, schönen Traum träumt, ist das bei aller Vergeblichkeit schöner und tröstlicher als vieles, was man in Sachen „Tannhäuser“ einmal sah, weil es das Problem dieses dramaturgisch furchtbaren (und musikalisch zu schönen, weil betont erhabenen) Finales weder negiert noch salopp erledigt.

Ist die Musik der erste Bezug für eine gelungene Inszenierung eines Stoffs, den man, bezogen auf die Gegenwart von 2019, vielleicht nur als unmöglich bezeichnen kann, so bleibt die Einschätzung dessen, was Kratzer sich als Gegenwelt von Venusberg und Wartburg imaginierte, ambivalent. Es muss am Ort der Inszenierung, der ironischerweise selbst thematisiert wird, wiedersprüchlich bleiben – denn die Anarchoclowns und Drag Queens sind, von gelegentlichen bedauerlichen Angriffen auf diese einstigen Außenseiter abgesehen, in den einigermaßen „zivilisierten“ Gesellschaften der Welt längst zu akzeptierten Protagonisten der Hoch- und Populärkultur geworden. Das Auftreten der / des entzückenden Gateau Chocolat und des zumal im dritten Akt ausgesprochen rührenden Manni Laudenbach beweist eben dies: Eine als Venusberg verstandene Gegenwelt wird man beim Clown, beim Liliputaner und beim gendermäßig herzhaft indifferenten „Schokoladenkuchen“ nicht finden (auf einem anderen Blatt steht eine Äußerung Gateau Chocolats im Programmheft: „Ich war schon immer ’schwarz“ – selbst in Nigeria“). Andererseits ist eine halbe Kunstfigur wie Gateau Chocolat eine gute Möglichkeit, die seltsamen mythologischen Mischwesen, die sich Wagner für die verschiedenen Versionen seines Venusbergs ausdachte, zu übersetzen. Anders ist eben anders – aber zugleich auch, zumindest für die, die an so etwas Spaß haben wie am Musical „Priscilla – Königin der Wüste“ oder der „Blechtrommel“, inzwischen so normal wie eine Aktion von Joseph Beuys, dessen Hase auf dem Citroen der Venusgang Urständ feiert: als fröhliches Zitat einer die Grenzen von Kunst und Leben überschreitenden Kunst, auch als Zitat, die „Parsifal“-Inszenierung Christoph Schlingensiefs betreffend.

Genau dies ist Tannhäusers Problem: Wagner, der mit dieser Figur ein Selbstporträt entwarf, „versucht seine eigene Angst vor dem Scheitern im Werk zu bannen und entgeht damit der Konfrontation mit diesem Scheitern im Leben“, wie Tobias Kratzer sagte. Das ist sehr überspitzt ausgedrückt, aber es stimmt: Wagner war ein ewiger Grenzüberschreiter – zwischen Leben und Kunst, Politik und Theater -, der deswegen in ewige Konflikte mit dem Establishment geriet, weil er Grenzen niemals akzeptierte, gleichzeitig aber, siehe Sachs in den „Meistersingern“, von allen geliebt werden wollte. Deshalb ist das Theater auf den Theater, das zudem noch ein Theater im konkreten Bayreuther Festspielhaus ist, die richtige Metapher für die Ausweglosigkeit, in der sich Heinrich Tannhäuser im zweiten Akt befindet, aber zugleich auch eine, die nur bedingt „funktioniert“. Es sei denn, wir nähmen alles als ein großes Spiel, in dem der Anspruch auf eine tiefere Bedeutung nicht in jedem Moment verteidigt werden muss.

Funktioniert die Idee, den Wartburg-Akt als quasi historische Inszenierung anzulegen und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass wir uns – siehe Videos der Hinterbühnenszenen – im Festspielhaus befinden, zu dem die Pilger des ersten Akts parodistisch-kabarettistisch hinwallen? Einspruch, euer Ehren: Bayreuth ist, trotz Ausnahmestatus, keine „Pilgerstätte“ mehr. Davon unberührt bleibt allerdings der „fromme Wunsch“ des Dramaturgen (O-Ton Sven Friedrich), dass die Bayreuth-Besucher doch alle vor der Aufführung fleissig das Programmheft der laufenden „Tannhäuser“-Inszenierung studieren. Sie tun es natürlich nicht alle, kapieren deshalb auch nicht immer, was ihnen da an durchaus Durchdachtem über ein Stück, das sich heute wahrlich nicht mehr von selbst versteht, vorgesetzt wird. Der Rest ist zumindest ein, zugegeben: hübsches und selbstreferentielles, im Blick auf den Widerspruch zwischen Hoch- und Anarchokultur verständliches Bühnenbild, das es in Bayreuth noch nicht gab, wo Herheim uns mit seiner „Parsifal“-Inszenierung immerhin in das Innere des Festspielhauses versetzt hat. Doch es geht problematisch weiter.

Denn reiben sich in der „Halle“ nicht die Informationen, die uns der Text gibt, mit der Idee, dass sich Elisabeth und Tannhäuser „nur“ in einer Opernaufführung befinden? Tatsächlich beginnt die Inszenierung hier nach einer halben Stunde schwer zu knirschen. Rein logisch betrachtet ist die Konfliktexplosion, die mit Tannhäusers provokantem Lied beginnt, im Sinn einer Grenzüberschreitung zwischen Theaterkunst und Künstlerleben absurd – denn wieso sollte Tannhäuser verhaftet werden, wenn er nur das macht, was in jenem Klavierauszug steht, den er im dritten Akt verbrennt, und in dem die Grenzüberschreitung, wie ALLE wissen, bereits fixiert wurde? Wieso wird er, wieso wird nicht die szenisch „störende“ Venusgang verhaftet? Hier wackelt die Dramaturgie: man spürt, dass die theoretisch gute Idee der Grenzüberschreitung, die von Tannhäusers Psyche in die offene Dramaturgie überleitet, nicht verständlich gemacht werden kann, oder anders: Es entsteht wieder das absurde Theater, für das Kratzer bekannt ist. Man hat ja öfter bei Kratzer den Eindruck, dass die erste Szene oder der erste Akt einer Inszenierung „funktionieren“, bevor spätestens mit dem zweiten die Wege einer konsistenten Deutung verlassen werden müssen, weil die erste Idee eben nur bedingt funktionierte; dass Gateau Chocolat eine politisch korrekte Regenbogenfahne über die Harfe hängt, ist noch kein Ersatz für die Vermutung, dass mit dieser Inszenierung eines scheinbar „richtigen“ Opernakts und seiner gewaltsamen Störung die Kulmination des Tannhäuser-Problems nur unzureichend durchdacht wurde. Dabei geht es weniger um den durchaus lustigen und realen Auftritt der Venus, die nicht nur in Tannhäusers Erinnerung plötzlich eruptiv wiederkehrt. Es geht um die Frage, ob das objektiv absurde Theater die Widersprüche zuzukleistern vermag, die aus der Annahme erwachsen, dass die Venuswelt tatsächlich eine Gegenwelt ist.

Diese Widersprüche aber sind, man kann es nicht oft genug wiederholen, hausgemachte Widersprüche Richard Wagners, soweit wir ihn im Licht der Gegenwart betrachten. Die Frage, was heute der Venusberg ist, scheint überzeugend kaum beantwortbar zu sein, da sich alle Skandale der Kunstwelt flugs in kurzlebige Events zu verwandeln pflegen. Kratzer hatte keine Chance – aber er nutzte sie. Denn über alle dramaturgischen Widersprüche zumal der Inszenierung des zweiten Akts hinweg gelang ihm und dem Ensemble eine kurzweilige (was an sich noch kein Kriterium für stimmige Theaterabende ist) und spannende, dabei en detail genau gearbeitete Mise en scene. Ich weiß nicht, ob der Effekt beabsichtigt war, vermutlich war er es: Wenn sich „Elisabeth“ und „Tannhäuser“ – nachdem die Sängerin der Elisabeth den Heinrich Tannhäuser bereits bei ihrer Wiederbegegnung am Ende des ersten Akts geohrfeigt hat (oha, da muss vordem was Schmerzhaftes zwischen den beiden vorgefallen sein) -, wenn sich die beiden Sänger also zu Beginn des zweiten Akts wiedersehen, haben wir es einerseits mit einer „klassischen“ Tannhäuser-Inszenierung zu tun. Gleichzeitig aber treffen sich, und die Worte und die Musik passen glänzend auf ihre „private“ Beziehung, die beiden Interpreten dieser Rollen. Man sieht: Kunst und Leben scheinen schillern aufeinander bezogen zu sein. Chapeau! Spätestens mit dem buchstäblichen Ausbruch Tannhäusers aber gerät das Konzept ins Wanken. Nun wird aus dem changierenden Doppelspiel jener Ernst, den ich der Geschichte nicht mehr abnehme, wenn ich annehme, dass Kratzer und sein Team es bei aller Spielhaftigkeit dieses extremen Operntheaters es darauf angelegt haben, uns eine halbwegs realistische Geschichte über das Scheitern eines Mannes zu erzählen, der sich nicht entscheiden kann. Andererseits spielt auch noch im Schlussakt der Gegensatz von Spiel und Wirklichkeit eine Rolle: Wenn Wolfram sich in Tannhäusers Clown-Kluft schmeißt und die halb wahnsinnige, halb einen letzten Wunschtraum auslebende Elisabeth zu den Klängen des Nachspiels ihres Gebets in einen tieftraurigen, kurzen Beischlaf führt, wenn dann der Sänger Heinrich Tannhäuser den Klavierauszug verbrennt, in dem er nur sein verlorenes Leben fixiert sieht und das „Heil“ des Finales eine blanke Lüge ist: dann begreifen wir, dass die Mischung aus Realismus und (falschem) Spiel eine der Grundideen dieser Inszenierung ist, die sich an Wagners Problem des Wunschtraums einer Identität von Kunst und Leben herzhaft abarbeitet. Natürlich könnte man Elisabeths Abschied, den Abschied einer „Ritzerin“, die nun konsequent in den Suizid geht, anders, gleichsam zärtlicher inszenieren – „aber so geht es auch“, wie Bertolt Brecht einmal so schön schrieb. Bleibt die öffentliche Verbrennung des Klavierauszugs just jenes Werks, das gerade mit ungeheurem Aufwand gespielt wird. Im Sinn der Inszenierung ist dieser herostratische Akt konsequent, im Rahmen dieser Opernaufführung schlicht und einfach verlogen. Ihm aber folgt etwas sehr Rührendes, in seiner Vergeblichkeit schier Bewegendes: die tote Elisabeth, die, wie eine umgekehrte Pietà (und auch dies hat Beziehungen zur Werkentstehungsgeschichte), im Schosse Tannhäusers ihren letzten Schlaf schläft. Was sollen da die „Halleluja“-Rufe? Die in ihrer Diskrepanz zu dem, was Wagner szenisch entwarf, wie ein wohlkalkulierter Hohn auf allen Erlösungsquark wirken.

Das eben muss die Frage bleiben. Merke: Manchmal muss man Wagner geradezu fälschen, um ihm gerecht zu werden.

Also: Ein toller zweiter Akt, dessen dramaturgisches Grundproblem zunächst reizvoll ist, dann unlösbar scheint, ein dritter Akt mit Erschütterungsniveau und ein bis zwei Geschmacklosigkeiten. Er wird letzten Endes nicht durch das „Konzept“, sondern durch die fantastischen Sänger, die zugleich hervorragende Schauspieler sind, gerettet. Stephen Gould ist an diesem Abend, der nach der plötzlichen Absage des umstrittenen Valery Gergiev vom Einspringer Christian Thielemann in jedem Sinne gerettet wurde, ein primo uomo höchsten Grades: gesegnet mit einer empfindsam gestaltenden Tenorkehle, in der für die drei Venusstrophen, die Höhepunkte des großen Ensembles des 2. Akts und die Rom-Erzählung, die wie die Erinnerung eines Wahnsinnigen angestimmt wird, genug Platz ist. Die Entdeckung dieses Bayreuther Festspielsommers heißt Lise Davidsen. In der Tat: sie hat eine ungeheure „Röhre“, die ihren „Zurück“-Einsatz und ihr vokales Dominieren des großen dramatischen Ensembles erklärt, muss infolgedessen auch aufpassen, wie sie in den nächsten Jahren mit diesem ungeheuren Material umgeht – doch das eigentlich Sensationelle sind ihre Piano- und Pianissimo-Stellen. Ich nenne nur das Gebet mit seiner allmählichen Steigerung. Bei Lise Davidsen ist das einfach nur sublim… auch, weil Davidsens unverkennbare Stimme an eine andere Sängerin erinnert, die gleichfalls in einem eigentümlich „alten“ und doch immer noch bezaubernden Stil sang: Kathleen Ferrier. Man darf sehr gespannt sein, wie sich Lise Davidsen in den nächsten Jahren in und außerhalb des Wagnerfachs bewegen wird. Bleiben zu erwähnen: der wunderbar weiche und gleichzeitig voluminöse Bass des Landgrafen Stephen Milling, der Wolfram des Markus Eiche und die Venus der

Elena Zhidkova. Wenn diese Künstler auf der Bühne stehen, wird die Frage, in welcher Inszenierung sie gerade agieren, seltsam unwichtig – denn immer noch machen letzten Endes die Sänger das Fest. Gerade an einem derart elaborierten, für Kratzers Verhältnisse gut durchdachten und, wie gesagt, kurzweiligen, manchmal (die Pilger des ersten Akts) eher kabarettistischen, durch die Videos kaum gestörten, sondern als „Gesamtkunstwerk“ ganz eigener Prägung gestalteten Theaterabend. Dass bei genauerem Hinsehen Fragen offen bleiben: es liegt schon im historisch gewordenen Stoff selbst begründet, dessen Probleme paradoxerweise bis in die Gegenwart ragen. Denn wer kann schon nach längerem Nachdenken behaupten, dass Wagners legitime Forderung nach freiem Wollen, freiem Tun und freiem Genuss, die die Venusgang mit Wagners eigenen Worten am Königsportal des Festspielhauses zwischen dem zweiten und dritten Akt hinterlassen hat, nachdem Venus sie nach dem ersten Akt am Weiher des Festspielparks in einer die engen Grenzen der Festspiele überschreitenden öffentlichen Show aufs schwarze Tuch gepinselt hat, erledigt ist? Und wer würde ernsthaft annehmen, dass die Durchsetzung eben dieser Forderungen den Königsweg zum wahren Glück Aller zu pflastern vermag?

Also: Bewahren Sie die Fassung – auch wenn es die Dresdner ist. Denn sie hat die Steilvorlage für die im zweiten Teil des zweiten Akts theoretisch gescheiterte, doch zugleich theaterwirksame Inszenierung geboten, die auf den ersten Blick den „Tannhäuser“ relativ neuartig, auf den zweiten Blick aber notwendigerweise ins Heute weiterdachte: bis zur überaus gelungenen Schluss-Lösung, die nur im Traum noch eine „Erlösung“ sein kann.

Am Ende ist es doch nur – ein hochmusikalisches Traum-Spiel.

Frank Piontek, 15.8. 2019

Fotos: © Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath