Wenn eine Oper aus dem Jahr 1901 nach ihrer verspäteten Uraufführung im Jahr 1931 bis zur nächsten szenischen Aufführung (am Theater Osnabrück 2019) nahezu 90 Jahre lang in den Archiven geschlummert hatte, dann ist Skepsis angesagt. Kann es wirklich sein, daß ein Meisterwerk jahrzehntelang unentdeckt geblieben ist? Hat nicht die Musikgeschichte bereits ihr Urteil über die Qualität eines solchen Stückes gesprochen? Nach der Frankfurter Premiere kann man sagen: Guercœur ist mehr als eine jener ehrbaren „Ausgrabungen“, für welche Kritiker pflichtschuldigst ihre Hochachtung zu Papier bringen, die aber beim Publikum nicht ziehen und nach dem durch die erste Entdeckung ausgelösten Strohfeuer wieder in der Versenkung verschwinden.

© Barbara Aumüller

Davon daß die Musik von besonderem Reiz ist, konnte man sich durch die bislang einzige vollständige Einspielung auf Tonträger aus dem Jahr 1986 überzeugen. Diese Musik mit ihrem farbigen Orchestersatz schlägt den Hörer auch in der vorliegenden Neuproduktionen sofort in ihren Bann. Marie Jacquot spielt das mit dem vorzüglichen Opernorchester vollmundig aus. Der Komponist hat eine eigenständige Musiksprache gefunden, der die Vergleiche und Parallelen, die in der Vorberichterstattung gezogen wurden, nicht gerecht werden. Sie ist eben mehr als eine französische Nachahmung von Wagners Parsifal, mehr als eine Vorwegnahme von Debussys Pelléas, und nein: sie ist auch kein Amalgam daraus. Man hört natürlich die Zeit, in der sie entstand, Fin de siècle, hört die chromatisch sich auflösende Funktionsharmonik, natürlich führt das Wagners Errungenschaften fort, wie nahezu alle Musik dieser Zeit, natürlich findet sich der Einfluß eines Hector Berlioz, der ja auch Wagner beeinflußt hatte, natürlich erkennt man die Zeitgenossenschaft mit Franck, Dukas, Debussy. Doch hat diese Musik nichts Epigonales. Wenn man den Komponisten besser kennen würde, würde man es schlicht für ein exemplarisches Werk eben von Albéric Magnard halten. Die Musik entfaltet mit einigen prägnanten Melodieeinfällen und der oft berauschenden Instrumentierung von Anbeginn an einen regelrechten Sog. Von besonderem Reiz sind auch die ausgedehnten Choreinsätze, bei denen sich der hauseigene Klangkörper wieder in Bestform zeigt, dieses Mal einstudiert von Virginie Déjos als Gast, da ja der nominelle Frankfurter Chorleiter Tilman Michael in dieser Spielzeit an die New Yorker MET ausgeliehen worden ist. Wie schon in Macbeth scheint das Sängerkollektiv unter Beweis stellen zu wollen, daß es das unter Michael erarbeitete hohe Niveau auch ohne seinen Cheftrainer mühelos halten kann.

Daß allerdings auch die Handlungsverläufe spannend und erstaunlich kurzweilig auf die Bühne gebracht werden können, ist die eigentliche Überraschung des Abends. Ein Blick auf die Inhaltsangabe hat das nicht nahegelegt. In Nachschlagewerken ist von einer Mischung aus Oper, Oratorium und Mysterienspiel die Rede. Insbesondere die äußeren der drei Akte weisen oratorienhafte Statik auf: Guercœur kommt nach seinem Tod in den Himmel, trifft auf die allegorischen Verkörperungen von Wahrheit, Güte, Schönheit und Leid. Er erhält die Chance, zurück ins Leben zu kehren. Dort muß er erfahren, daß seine Geliebte Giselle, die sich verwitwet glaubte, bereits einen anderen Liebhaber hat und zwar ausgerechnet seinen Schüler und Weggefährten Heurtal. Dieser sollte das politische Werk Guercœurs fortsetzen, der das Volk zu Freiheit und Demokratie geführt hatte. Doch das Volk ist in Teilen der neuen Freiheit bereits überdrüssig geworden. Es droht ein Bürgerkrieg. Heurtal schwingt sich zum Diktator auf. Guercœur gerät zwischen die Fronten und stirbt ein zweites Mal. Zurück im Jenseits bittet er die Vérité um Vergebung für seinen Hochmut. Diese zeichnet in einer langen Rede die Vision einer geläuterten Menschheit.

Dem Produktionsteam um Regisseur David Hermann gelingt es, das vom Komponisten selbst verfaßte Libretto in einer Selbstverständlichkeit in Szene zu setzen, deren Souveränität Respekt abnötigt. Insbesondere glückt eine Verschränkung der Elemente des Mysterienspiels mit einer Aktualisierung der realen Handlung. Als Spielort hat Jo Schramm einen Bungalow bauen lassen, der an den Bonner Kanzlerbungalow im Bauhausstil angelehnt ist, ohne diesen zu kopieren. Die Handlung wird so nicht vollständig in unsere Gegenwart der Berliner Republik verlegt, sondern darf zur Jetztzeit eine gewisse Distanz halten. Es wird damit gerade nicht eine „brennende Aktualität“ des Stückes behauptet, vielmehr werden seine allgemeingültigen Elemente betont. Das Setting der Nachkriegszeit paßt, da es sich ja um ein gerade erst befreites Volk mit noch ungefestigter demokratischer Konstitution handelt.

Der Beginn zeigt den Moment unmittelbar nach dem Tod des Titelhelden. Seine Seele ist aus dem Körper herausgetreten, welcher leblos auf einer Liege von der Geliebten betrauert wird. Wie in filmischen Vorbildern begreift der nun als Geist umherwandelnde Guercœur erst allmählich, daß er tot ist. Das ist sehr überzeugend inszeniert. Das Jenseits transzendiert das Diesseits. Die Lebenden nehmen ihn so wenig wahr, wie sie die nun hinzutretenden Allegorien in der Gestalt von Göttinnen wahrnehmen. Die oratorienhaften Elemente des ersten Aktes werden geschickt belebt, indem zu den Dialogen im Himmel zwischen dem Verstorbenen und den Göttinnen Parallelaktionen der Lebenden ablaufen. So nimmt Guercœur als Geist an seiner eigenen Beerdigung teil. Das ist szenisch derart dicht, daß das Publikum sich am Ende des ersten Aktes verdutzt umschaut: Tatsächlich schon Pause?

© Barbara Aumüller

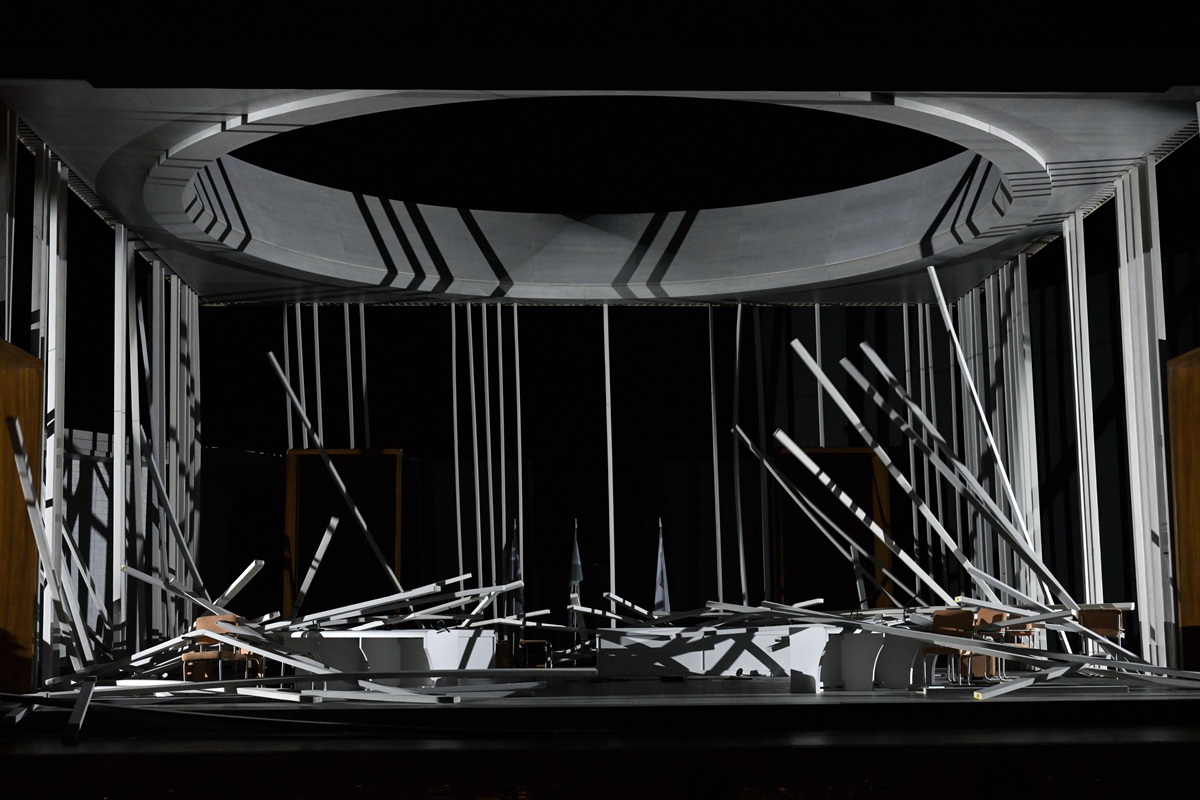

Für die politischen Aktionen des zweiten Aktes hat Bühnenbildner Schramm eine Art Plenarsaal erdacht, der keine direkten Anspielungen auf bekannte Parlamentsgebäude enthält. Es gibt insbesondere keinerlei Hinweise etwa auf den Berliner Reichstag oder seinen Bonner Vorgängerbau. Das Produktionsteam hat hier dankenswerterweise erneut der Versuchung einer platten Aktualisierung widerstanden und zeigt trotzdem sehr plastisch die Gefährdung von Freiheit und Demokratie. Mit der Errichtung der Diktatur durch Heurtal bricht der Bau in sich zusammen. Das sieht weniger spektakulär aus, als es sich das Produktionsteam wohl erhofft hat. In der Premierenvorstellung haben sich dabei Trümmerteile so verkeilt, daß sie die Mechanik der Drehbühne blockiert haben.

Der letzte Akt ist der schwächste der Vorlage. Guercœur nimmt zurück im Himmel längliche Reden der Göttin Vérité entgegen, in welchen der dem Sozialismus nahestehende Komponist die Utopie einer glorreichen Zukunft ausbreitet („Die Verschmelzung der Rassen, der Sprachen, wird [dem Menschen] die Kultur des Friedens geben. Durch die Arbeit wird er das Elend besiegen. Durch die Wissenschaft wird er den Schmerz besiegen, und um sich zu mir zu erheben, wird er Vernunft und Glauben vereinen.“). Auch die Partitur weist hier Längen auf. Immer wieder meint man, Schlußwendungen zu hören, wonach die Musik dann doch wieder fortfährt. Man muß es einen besonderen Coup nennen, daß die Regie gerade dies szenisch aufnimmt, indem sie die Schar der Verstorbenen bei der Verrichtung der immerselben Handlungssequenzen zeigt. Das selige Lächeln, das sie dabei auflegen, wirkt hohl. Laut Camus darf man sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Der in einem Zeitschleifen-Elysium gefangene Guercœur ist es keineswegs. Das ist zum Schluß eine wunderbar ironische Pointe.

David Hermann nutzt die ausgiebigen Orchesterpassagen, um die Protagonisten genau zu charakterisieren. In großer Eindringlichkeit zeigt Claudia Mahnke zunächst die Trauer der Giselle, später ihre Schuldgefühle ob der neuen Liaison mit Heurtal. Dazu ist ihr Gesang eine Wucht. Ihre eindringliche Mittellage und die glühenden Höhen machen ihre Auftritte zu Höhepunkten des Abends. Glaubhaft und facettenreich gibt Domen Križaj den Titelhelden. Gegen den dichten Klang aus dem Orchestergraben setzt seine Stimme zunächst den Kern und die Kraft eines Heldenbaritons, später darf er in leiseren Passagen das balsamische Fließen zeigen, für das in der vergangenen Saison sein Wolfram von Eschenbach allenthalben gelobt wurde. Nach dem Prinz von Homburg, einigen Einsätzen als Macbeth und vor dem Gorjančikov in Janáčeks Totenhaus ist dies die vierte Hauptpartie in dieser Saison, in der er sich damit als einer der wichtigsten Sänger im hauseigenen Ensemble erweist. In glänzender Form präsentiert sich auch AJ Glueckert als Heurtal, zu dem sein charakteristisch gefärbter Tenor mit heldischer Grundierung ausgezeichnet paßt. Überhaupt glänzt das Frankfurter Ensemble wieder bis in die kleinste Nebenrolle mit seiner außerordentlichen Qualität. Dagegen fällt der einzige Gast ein wenig ab: Anna Gabler als Vérité läßt einen Sopran hören, der die typischen Symptome einer durch hochdramatische Rollen überstrapazierten Stimme aufweist: ein expansives Vibrato, welches die Wahrnehmung exakter Tonhöhen unmöglich macht, und eine Schärfe, die umso deutlicher wird, je höher die Töne liegen.

Musikalisch hat dieses Werk eine Berücksichtigung im Repertoire mehr als verdient. Szenisch allerdings stellt es Regisseure vor große Herausforderungen, die David Hermann hier glänzend bewältigt hat. Dies könnte der Beginn einer Renaissance des Stückes auf den Opernbühnen sein.

Michael Demel, 8. Februar 2025

Guercœur

Tragédie en musique in drei Akten

Oper Frankfurt

Premiere am 2. Februar 2025

Inszenierung: David Hermann

Musikalische Leitung: Marie Jacquot

Frankfurter Opern- und Museumsorchester