Bericht von der Premiere am 25. Februar 2018

Grand opéra überzeugt als Weltraummärchen

Der Weltraum – unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Vasco da Gama, der viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Sein Schiff dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat…

Nein, diesen Vorspann gibt es nicht bei der Neuinszenierung von Meyerbeers letztem Bühnenwerk an der Oper Frankfurt. Er würde aber gut passen. Das Produktionsteam um den Regisseur Tobias Kratzer hat sich nämlich entschieden, eine etwas haarsträubende Seefahrergeschichte von der Nautik in die Astro-Nautik zu verlegen. Die spannende Frage ist bei solchen Ansätzen immer, ob das Konzept bruchlos aufgeht, ob sich der Text des Librettos auch zu einem andersartigen Sujet fügt. Nach viereinhalb unterhaltsamen und spannenden Stunden kann man sagen: Er fügt sich erstaunlich gut, und das insbesondere deswegen, weil das Sujet gar nicht so andersartig ist.

Worum geht es in dem Stück? Der Seefahrer Vasco da Gama ist als einziger Überlebender von einer Expedition zu unentdeckten Kontinenten zurückgekehrt. Er präsentiert am portugiesischen Hof seinen Auftraggebern zwei Sklaven, darunter die attraktive Selika, die er zwar in Afrika erworben hat, die aber offenbar aus einem anderen, unbekannten Land stammen. Er bittet um das Kommando für eine neue Expedition, um dieses Land zu entdecken. Das Kommando bekommt aber sein Rivale, Don Pedro, der obendrein auch noch die Verlobte da Gamas, Ines, zur Frau erhält. Die Mission des Rivalen droht aber zu scheitern, da der als Lotse eingesetzte Sklave Nelusko das Schiff in gefährliche Gewässer leitet. Da Gama ist mit eigenem Schiff seinem Rivalen hinterhergeeilt und trifft gerade noch rechtzeitig ein, um ihn vor dem drohenden Untergang zu warnen. Don Pedro will davon nichts hören und befiehlt die Hinrichtung da Gamas. Da zieht ein Unwetter auf und das Schiff kentert. Zufällig sind gerade die Landsleute der Sklaven in der Nähe, die das Schiff entern, den Großteil der portugiesischen Mannschaft massakrieren und die Überlebenden gefangen nehmen. Die Sklavin Selika entpuppt sich als Herrscherin dieses exotischen Volkes. Da sie sich in da Gama verliebt hat, versucht sie, ihn mit einer Lüge vor einer den Gefangenen drohenden rituellen Hinrichtung durch die giftigen Ausdünstungen des Manzanillo-Baumes zu retten: Er sei in Wahrheit ihr Gemahl. Der Held spielt mit und beginnt, die Gefühle Selikas zu erwidern. Seine Ex-Verlobte Ines, die sich unter den übrigen Gefangenen befindet, überlebt auf wundersame Weise die Hinrichtung, trifft auf Da Gama, wird dabei von Selika überrascht, die sich nach anfänglichen Eifersuchts- und Rachephantasien entschließt, zugunsten der Rivalin von ihrem Geliebten abzulassen und selbst den Freitod unter den Dünsten des giftigen Baumes zu wählen.

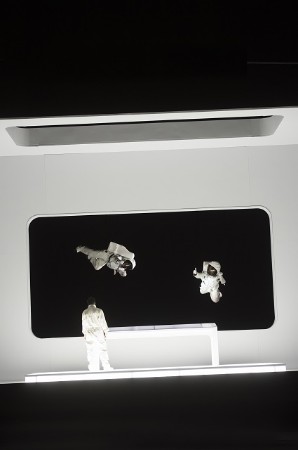

Diese Geschichte ist also eine nur äußerlich an historischen Gegebenheiten grob und willkürlich entwickelte Fantasy- und Liebesstory. Regisseur Kratzer transponiert sie zu seinen Zwecken in zwei Schritten. Zunächst knüpft er an die Figur des Entdeckers ferner Welten an. Da ist die Wahl einer Weltraummission völlig plausibel. Der erste Akt spielt noch auf der Erde im NASA-Hauptquartier. Zur Ouvertüre wird auf den Vorhang die berühmte vergoldete Pioneer-Plakette projiziert, die 1972 der interstellaren Raumsonde als Botschaft an Außerirdische mitgegeben wurde. Vasco da Gama tritt dann in Astronautenkluft vor ein Komitee von Entscheidungsträgern, die ihm eine weitere Mission verweigern. In einem zweiten Schritt werden dann die vom Textbuch vorgesehenen Exotismen und Unwahrscheinlichkeiten mit Anklängen an Meilensteine des Science-Fiction-Kinos eingekleidet und so genießbar gemacht, nicht selten mit einem Schuß Ironie und Humor. Es gibt Referenzen an „2001“, „Star Trek“, „Avatar“, „Gravity“ und natürlich „Star Wars“, dessen alle Filme eröffnende Laufschrift über einem Sternenmeer gekonnt imitiert wird (mit einem klug reflektierenden Text von Claude Lévi-Strauss). Hier haben Bühnenbildner Rainer Sellmaier und Videokünstler

Manuel Braun ein großartiges Setting bereitgestellt, das von der Regie geradlinig bespielt wird. Ein besonderes Wagnis war es dabei, das Volk der Wilden als Aliens zu interpretieren. Sie sind nach dem Vorbild der Bewohner des Mondes „Pandora“ in dem Spielfilm „Avatar“ gestaltet, also mit blauer, fein geäderter Haut ausgestattet. Die Kopfform hat etwas Reptiloides. So etwas kann furchtbar lächerlich wirken. Rainer Sellmaier, der auch für die Kostüme verantwortlich zeichnet, ist es jedoch gelungen, die Haut der blauen Aliens mit perfekt sitzenden Ganzkörperanzügen wie selbstverständlich wirken zu lassen, so daß die phantastische Gestalt der Wilden eine Glaubhaftigkeit eigener Art entfaltet. Flugartisten in Raumanzügen simulieren Ausflüge in die Schwerelosigkeit, die vor dem Hintergrund von Weltallprojektionen einen großartigen Anblick bieten.

Claudia Mahnke (Selika), Brian Mulligan (Nelusko), Magnus Baldvinsson (Brahma-Priester) und Chor

Das Produktionsteam bleibt mit dieser Herangehensweise dem Wesen der Grand opéra treu, die ja als Blockbuster des 19. Jahrhunderts auf Schauwerte, Exotismen und spektakuläre Kulissen setzte.

Spektakulär gelungen ist auch die musikalische Seite dieses Abends. Antonella Manacorda hat mit dem Opernorchester ein Klangbild erarbeitet, das von französischer Clarté durchdrungen ist. Alles ist licht und transparent, deutlich und durchhörbar. Wir haben dieses Werk zuletzt an der Deutschen Oper Berlin gehört, wo man nacheinander drei große Opern von Meyerbeer in den Sand gesetzt hat. Effekthascherisch und ordinär klang es da. Man war geneigt, der boshaften Bemerkung Richard Wagners zu folgen, daß das Wesensmerkmal dieser Partituren „Wirkung ohne Ursache“ sei. In Frankfurt nun meint man eine völlig andere Musik zu hören. Wie beseelt und elegant zugleich doch die stark geforderten Holzbläser spielen! Wie fokussiert und schlackenlos die Streicher mit ihrem stark reduzierten Vibrato klingen! Wie unaufdringlich sich das Blech in raffinierten Registermischungen einfügt! Und wie apart das Schlagwerk eingesetzt wird! Manacorda erweist sich als Klangmagier mit kühlem Kopf, der Meyerbeer historisch genau verortet. Dieser Orchesterklang bereitet großen Genuß.

Mit Lautstärke hält sich das Orchester abgesehen von einigen exponierten Stellen, an denen es angemessen krachen darf, sehr zurück und webt einen feinen Klangteppich, auf dem sich die Gesangskunst der Protagonisten unangestrengt entfalten kann. Für die männliche Titelrolle hat die Oper Frankfurt einen der derzeit international begehrtesten Belcanto-Tenöre gewonnen: Michael Spyres. Der junge Amerikaner verfügt über eine gut fokussierte Stimme mit einem attraktiven Kern. Sie vereint Eleganz und Strahlkraft bis in die unangestrengte Höhenlage. Er ist in dieser Partie nicht weniger als eine Idealbesetzung.

Die weibliche Hauptrolle der Selika ist mit dem Ensemblemitglied Claudia Mahnke besetzt. Sie erfüllt diese Rolle durch ihren glutvollen Mezzosopran mit Leben. Ihr üppiges Vibrato hegt sie gut ein, kann ihre Stimme zu fein schwebenden Phrasen zurücknehmen und ebenso mit nie nachlassender Energie zu expressiven Ausbrüchen führen. Darstellerisch beglaubigt sie die Rolle des Aliens mit reptilienhaft-tänzerischen Bewegungen. Zugleich gelingt es ihr, die einzige Figur des Abends zu zeichnen, mit der das Publikum mitfühlen kann. Großartig ist auch Brian Mulligan mit seinem prächtigen Bariton als ihr Begleiter Nelusko. Auch er hat die Kostümierung als bulliger Alien mit beiläufiger Selbstverständlichkeit angenommen.

In der Rolle der Iris stellt sich das künftige Ensemblemitglied Kirsten MacKinnon vor, die über einen jugendlich-dramatischen Sopran mit großer Durchsetzungskraft verfügt. Aus dem Ensemble sehr charakteristisch besetzt sind auch die drei Baßbariton-Partien des Don Pedro mit Andreas Bauer (sonor, aber leicht gaumig), Don Diego mit Thomas Faulkner (mit schlankerem Ton und für das jugendliche Alter des Sängers erstaunlich reif) sowie die als Doppelrolle begriffene Partie des Großinquisitors und später des Brahma-Priesters mit Magnus Baldvinsson (der seiner zuletzt sehr knorrig gewordenen Stimme dieses Mal einen erstaunlich fülligen Klang mit ordentlich bewältigter Höhe abtrotzt).

Liebestod im Weltall

Immer wieder vereint Meyerbeer die Solisten zu Duetten und Ensembles, oft a capella ausgeführt oder nur von wenigen Instrumenten begleitet. In diesen Momenten erlebt man auf der Bühne ein wunderbar abgerundetes, gut ausgehorchtes und leuchtendes Klangbild ohne Dominanz einer Einzelstimme. Zusammen mit dem von Tilman Michael gut vorbereiteten, auf den Punkt musizierenden Chor bietet sich ein Fest der Stimmen, das vom Premierenpublikum einhellig mit großem Beifall gefeiert wird.

Der Regieansatz jedoch spaltet die Premierenbesucher. Eine lautstarke Minderheit scheint ihn gehaßt zu haben und provoziert mit ihren kräftigen Buhrufen noch kräftigere „Bravi“ als Gegenreaktion.

Weitere Vorstellungen gibt es am 2., 11., 16., 23. und 31. März sowie am 2. April

Michael Demel, 27. Januar 2018

© Bilder: Monika Rittershaus

Vorzügliche Audio-Einführung der Frankfurter Opern-Dramaturgie: