Premiere am 23.4.2016

Dramatik im Birkenwald

Erst Tschaikowskys fünfte Oper, der 1879 entstandene „Eugen Onegin“, wurde ein veritabler Welterfolg; davor schrieb er „Der Wojwode“ (1869), die nie aufgeführte „Undine“ (1869), den ziemlich vergessenen „Leibwächter“ (1874) sowie die später zu „Pantöffelchen“ umgearbeitete Oper „Wakula der Schmied“ (1876).

Tschaikowsky rettete sich aus seiner unglücklichen (nur wenige Tage dauernden) Ehe durch eine Flucht an den Genfer See, wo er mit der Arbeit an seinem „Eugen Onegin“ begann. Wie sehr Tschaikowsky dieses Werk, dem er die Gattungsbezeichnung „Lyrische Szenen“ gab, in erster Linie für sich selbst schrieb, zeigt ein Brief an den Komponisten Sergej Tanejew: „Ich pfeife darauf, dass es keine bühnenmäßige Oper wird. Dann spielt es eben nicht! Ich habe diese Oper nur komponiert, weil ich eines Tages das unüberwindliche Verlangen fühlte, alles, was im ‚Onegin’ geradezu nach einer Vertonung verlangt, in Musik zu setzen. Und das tat ich auch, so gut ich es vermochte. Ich habe mit ungeheurer Begeisterung und tiefem Genuss an dieser Oper gearbeitet, ohne mich um Wirkungen zu kümmern. Auf diese Wirkungen pfeife ich…“

Die letzte Bremerhavener Inszenierung von Peter Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“ liegt genau vierzehn Jahre zurück. Jetzt hat sich Regisseur Andrzej Woron der „Lyrischen Szenen“ angenommen. Woron hat in den letzten Jahren kontinuierlich und erfolgreich in Bremerhaven inszeniert. Erinnert sei an „Herzog Blaubarts Burg“, „Lady Macbeth von Mzensk“, „Love and other demons“, „Der Freischütz“ oder „Bluthochzeit“. Das Ergebnis war immer ein spannender, eigenwilliger Opernabend von besonderer Qualität.

Nicht anders ist es jetzt beim „Eugen Onegin“, bei dem Woron für Regie und Ausstattung verantwortlich zeichnet. Auch seine neueste Inszenierung entfaltet durchaus ihre starken Wirkungen. Woron lässt den „Eugen Onegin“ durchgängig im Freien spielen. Es gibt im ersten Bild kein Landgut: Schauplatz ist ein Birkenwäldchen, kahle Stämme hängen vom Bühnenhimmel herab. Es ist ein sehr stimmungsvolles, optisch sehr ansprechendes Bühnenbild, das völlig ausreichend Assoziationen an Russland erzeugt. Durch den Verzicht auf eine pittoreske Russland-Bebilderung konzentriert sich Worons Inszenierung ganz auf die Charakterisierung und die Seelenzustände der Protagonisten.

Schon zur Orchestereinleitung schleicht Onegin über die Bühne, setzt sich auf eine Bank und blättert in einem Buch, wie es früher Tatjana getan hat. Erinnerung? Eher psychologische Einstimmung, weil sich Onegin bei Woron am Ende der Oper erschießen wird. Sehr genau zeichnet er die ungleichen Schwestern Tatjana und Olga. Olga ist ein rassiges, attraktives Temperamentsbündel, neckisch, verspielt und von solch jugendlicher Ausgelassenheit, wie man es selten gesehen hat. Tatjana mit Brille, braver Frisur und „trutschigem“ Kleid wirkt daneben wie das hässliche Entlein. Umso wirkungsvoller ist dadurch ihre Wandlung zur eleganten Dame der Gesellschaft im letzten Akt. Aber Stolz und Selbstbewusstsein zeigt sie auch schon als junges Mädchen, nachdem Onegin sie zurückgewiesen hat. Gegensätzlich sind auch die Freunde Onegin und Lenski: Onegin selbstsicher, lässig und gelangweilt, der modebewusste Lenski hitzköpfig und eifersüchtig bis zur Raserei. Woron gelingt es, einen durchgängigen Spannungsbogen zu halten. Seine Personenführung ist in jeder Nuance ausgefeilt und immer sinnvoll. Und mit dem Fortschreiten der Handlung ändert sich auch das Bühnenbild.

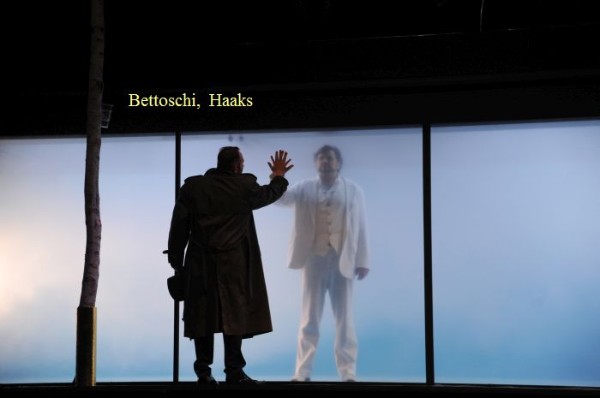

Beim tödlichen Duell liegen die Birken entwurzelt auf der in tristen Nebel gehüllten Bühne, im Schlussakt sind die Birken von protzigen Säulen verdrängt. Mit der Einführung von drei Solotänzern (Cristina Commisso, Lorenzo Cimarelli, Ilario Frigione), die als Satyr, Pan und sterbender Schwan eindrucksvoll agieren, lockert er das Geschehen auf und fügt eine geheimnisvolle, mythologische Komponente hinzu. Das ist gelungen, auch in Bezug auf die Choreographie von Sergei Vanaev. Entbehrlich ist hingegen der kurze Abriss der russischen Geschichte bis zur Jetztzeit während der Polonaise des dritten Aktes: Hinter einer milchigen Glasscheibe erscheint erst der Geist Lenskis, dann marschieren Militär, Stalin, Bolschoi-Tänzerinnen, ein Astronaut und andere Figuren vorbei.

Inga-Britt Andersson fesselt als Tatjana vom ersten Moment an. Die Gefühlswelten der Figur kann sie mit klarem, sicher geführtem Sopran seismographisch nachzeichnen. Die Briefszene gerät zu einem sängerischen und darstellerischen Höhepunkt der Aufführung. Auch Filippo Bettoschi macht in der Titelpartie einen hervorragenden Eindruck. Mit virilem Bariton kann er seine verzweifelte Leidenschaft im letzten Akt verdeutlichen. Tobias Haaks führt seinen Tenor in der eigentlich lyrischen Partie des Lenski mit expressiver, dann wieder sensibler Stimmführung in Spinto-Bereiche. Bei Caroline Löffler wird die Olga dank ihrer Bühnenpräsenz mit zu einer Hauptpartie. Thomas Burger setzt die regiebedingt etwas überzeichnete Szene des Triquet, der bei seinem Vortrag betrunken vom Klavierhocker fällt, gekonnt um.

Gesungen wird in deutscher Sprache. Aber leider sind nicht alle Solisten so textverständlich wie Milcho Borovinov (als Gast von der Leipziger Oper), der den Gremin mit sattem Bass aber auch etwas steifen Tönen singt. Gute Leistungen liefern auch Karin Robben als Larina und Alexandra Kloose als Filipjewna.

Die „Lyrischen Szenen“ geraten in der Lesart von Marc Niemann und dem Philharmonischen Orchester Bremerhaven auch oft zu dramatischen Szenen, die mit ungeheurer Spannung aufgeladen sind. Die Leistungen von Niemann und dem Orchester bewegen sich jedenfalls auf ganz hohem Niveau. Das gilt auch für den von Jens Olaf Buhrow einstudierten Chor.

Wolfgang Denker, 24.4.2016

Fotos von Heiko Sandelmann