„Tristan und Isolde“? – Da kann es nur eine Wahl geben, natürlich das süchtig machende Musikdrama von Richard Wagner! Oder?

So einfach ist es nicht, gerade, wenn man den mittelalterlichen Stoff näher besieht. Frank Martin hat mit seinem weltlichen Oratorium Der Zaubertrank einen faszinierenden Kontrapunkt zu Wagners Oper entworfen, den als derzeit einzige deutsche Spielstätte das Theater Lübeck aufführt.

Wer mittelalterliche Themen oder Stoffe rezipiert, muß sich entweder mit einer von der heutigen stark unterschiedenen Werte- und Normenvorstellung abweichenden Mentalität auseinandersetzen oder Kernaspekte herausgreifen, diese transformieren und zu einem eigenständigen, neuzeitlichen Werk machen. Letzteres hat Wagner getan und sich dabei nicht um ethische oder religiöse Gesichtspunkte des Hochmittelalters gekümmert. Das mußte er auch nicht, seine Oper hat einen völlig anderen Ansatz. Frank Martin hingegen, der Sohn eines calvinistischen schweizerischen Pastors, beschäftigte sich zentral mit dem Begriff des Ethos, einem Schlüsselbegriff für das Verständnis gerade mittelalterlicher Epik, als er an seiner Verarbeitung des Tristan-Stoffes saß; er verwendete dafür den auf den mittelalterlichen Vorbildern basierenden Roman von Joseph Bédier. Das Werk wurde 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg uraufgeführt.

Dramaturg Jens Ponath stellte bei der Einführung ebendiesen ethischen Aspekt als den maßgeblichen Unterschied zu Wagners Werk heraus – von der Handlung (Isôt, so heißt sie im Original, heiratet schließlich Marke und Tristan eine andere Frau, deren Name ebenfalls Isôt ist), dem etwas anderen Personal und der Musik einmal völlig abgesehen.

In der mittelalterlichen Literatur kommt dem Schuldbegriff eine besondere Stellung zu und vor allem ist die Frage nach der Sühne von Schuld eine völlig andere. Unverschuldet in den Stand der Sündhaftigkeit gekommene Personen müssen dennoch dafür büßen, so wie das unbewußt inzestuöse Geschwisterpaar in Hartmann von Aues Gregorius oder der aus machtpolitischen Gründen hinters Licht geführte Siegfried im Nibelungenlied. Die gesellschaftliche Ordnung muß wiederherstellt werden und es steht für den Menschen des Mittelalters völlig außer Frage, daß dies durch Sühne geschieht. Brangänes Schuld an der verhängnisvollen Liebesbeziehung des Paares Tristan und Isôt wird in Lübeck dadurch relativiert, daß ein per se unschuldiges Kind den beiden den Trank reicht. Das ist nur eine der intelligenten Ideen, die diese Inszenierung von Jennifer Toelstede und Iris Braun, die für Bühne, Kostüme und Video verantwortlich ist, ausmachen.

Die Produktion lebt von der Konzentration auf das Wesentliche. Requisiten werden sparsam aber wirkungsvoll eingesetzt, ebenso Video-Einspielungen und Projektionen, die beispielsweise sanft das Meer durch Lichtreflexe auf dem Wasser andeuten, oder einen fleckigen Hintergrund, der den Wald von Morois symbolisiert, in dem das Paar eine Zeitlang tatsächlich keusch zusammenlebt – buchstäblich abgeschirmt durch illuminierte Regenschirme, durch die sich auch die höfische Gesellschaft vor dem schützt, was auf sie einzuprasseln droht. Die Welt Tristans besteht irgendwann nur noch aus ganz vielen Isôt-Visionen, seien es Projektionen auf herabhängende Tuchstreifen oder aktive Figuren, dargestellt durch die weiblichen Mitwirkenden. Das hat schon etwas – gelungen – Verstörendes, ebenso, wie der psychedelische Strudel, in dem sich Isôt zu verlieren scheint. Für Tristans Gemach genügen zwei projizierte Spitzbogenfenster und eine stilisierte Mittelsäule. Starker Moment: Die andere Isôt (die sognannte „Weißhändige“, die erste ist „die Blonde“) reißt ein riesiges Tuch als Sinnbild für das weiße Segel der Erlösung vom Bühnenhintergrund herab und zerstört damit Tristans Leben. Der hat immer noch auf eine Rückkehr derjenigen Frau gehofft, die er einzig liebte. Dafür rächt sich die verschmähte Ehefrau, indem sie ihm vorspielt, seine Geliebte käme nicht.

Die Kostüme sind zeitlos wie die Grundthematik selbst, aber Isôt trägt in der abschließenden dritten Szene ein mittelalterlich anmutendes blaues Gewand – verbirgt sich hier eine Maria-Immaculata-Anspielung?

Das Licht von Daniel Thulke unterstützt durch klare Akzente die Handlung, strukturiert die dichte Handlung und macht Emotionen visuell erfahrbar.

Die ganze Produktion lebt vom Mit- und Ineinander von Chor und Solisten, die sich immer wieder aus dem Gesamt lösen und sich wieder re-integrieren. Das erinnert zuweilen an antike Chordramen oder sakrale Oratorien; in der Verbindung mit der modernen Musik ist man auch an Brecht´sche Adaption archaischer Techniken erinnert. Hier kann niemand durch effektvolle Arien brillieren und so liefern die Mitwirkenden großartige Einzelleistungen ab; sie funktionieren ebenso und ganz uneitel als Teil des Ganzen.

Evmorfia Metaxaki als Isôt und Noah Schaul als Tristan, Andrea Stadel in der Rolle der Brangäne, Jacob Scharfman, der den König Marke gibt, und Mark McConnell als Kaherdin entsprechen dem auch aus Wagners Oper bekanntem Personal (Kaherdin ist gleichgesetzt mit Kurwenal). Aus den mittelalterlichen Quellen stammt Isôt die Weißhändige, der Delia Bacher Gestalt verleiht; Frederike Schulten ist Isôts Mutter und Timotheus Maas gibt Herzog Hoël, Tristans Schwiegervater. Durch die Bank überzeugen alle Solistinnen und Solisten durch hervorragende Darbietungen, naturgemäß eingebunden in das Werk als Oratorium und somit einem klassischen Ensemble-Stück.

Gesanglich ist dieses Werk hochanspruchsvoll; es gibt keine musikalischen Linien, an denen man sich entlanghangeln könnte. Martins Partitur ist zwar von der Dodekaphonik geprägt, aber alles ist harmonisch eingebettet und durchweg trotz spröder Aspekte eingängig; Dissonanzen werden gelöst, aber es ist ständig Unerwartetes, Überraschendes zu hören. Der Aufführungsraum der Kammerspiele im Lübecker Theater verzeiht nichts, ebensowenig wie die schlanke Besetzung mit sieben Streichern und einem Klavier, von dem aus der zweite Kapellmeister Nathan Bas dirigiert, wenn er nicht spielt. Die Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt Lübeck geben diese nicht einfache, aber zutiefst beeindruckende Musik bravourös wieder, auch hier bilden Leitung und Ausführende eine perfekte Einheit.

Am Ende des nur anderthalbstündigen Abends, der niemanden im Publikum kaltläßt, bleibt eine gewisse Ernüchterung, denn hier hallt nicht Wagners rauschhafte Musik nach, sondern es ist der tödliche Ausgang einer traurigen, düsteren Geschichte. Doch das ist nicht alles, denn das Libretto spricht von Trost und das letzte Wort hat die Liebe – „Eine Mär für die, die lieben“, wird die Geschichte genannt. Und tatsächlich gibt es bei Tristans Tod und kurz danach zwei Wendungen von Moll nach Dur, wie ein sanfter Sonnenstrahl, der die Szenerie zumindest partiell erhellt. Für das mittelalterliche Publikum war klar – das ist zwar traurig, aber es mußte ja so kommen; wir im echten Leben machen es besser.

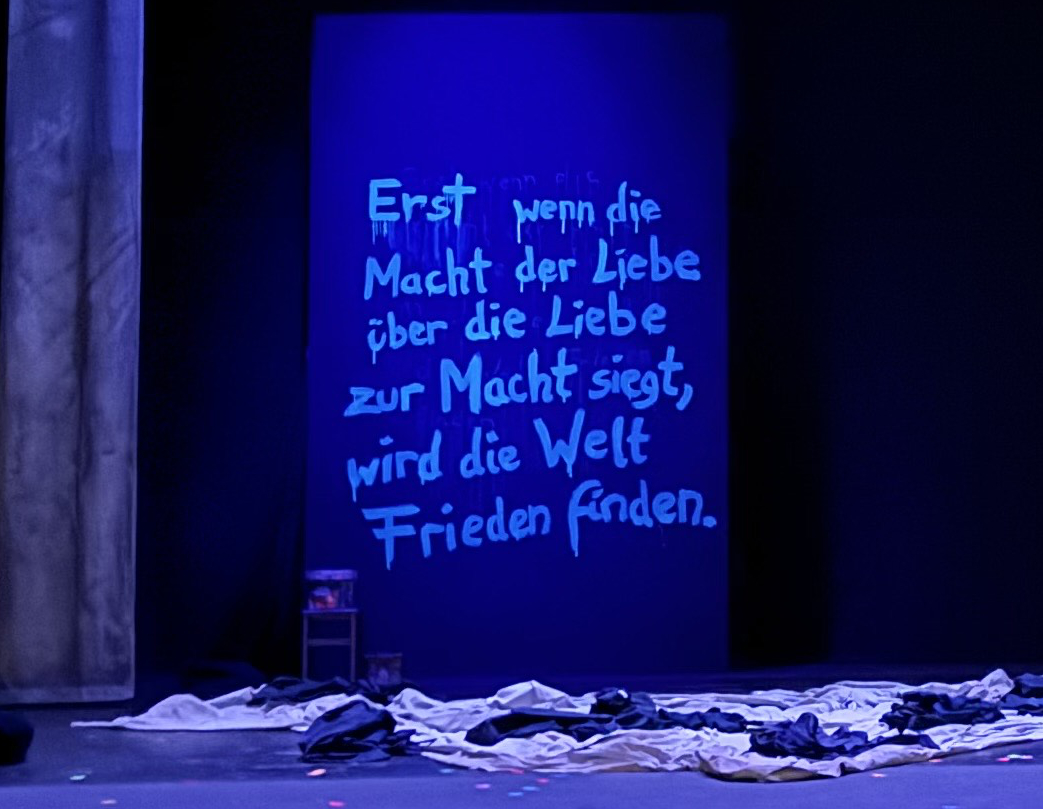

Für das Publikum am 15. März gibt es eine andere Botschaft, die in leuchtenden Lettern auf dem Bühnenhintergrund aufleuchtet: „Erst wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wir die Welt Frieden finden“. Das kommt zwar unerwartet politisch daher, beschwört aber ebenden genannten Trost zu einer Zeit, die, entsprechend dem Uraufführungsjahr, vom Krieg geprägt ist. Übrigens stammt das Zitat von Jimi Hendrix, einem Musiker, der in Woodstock einst ein klingendes Fanal gegen den Vietnam-Krieg in die Welt entsandte.

Diese hoffnungsvolle Wendung tut der Produktion gut und allen, die anwesend sind. Der begeisterte Applaus gilt einer Ausnahme-Ensembleleistung und einem so gar nicht Wagner´schen Gesamtkunstwerk.

Leider gibt es nur noch drei Aufführungen dieser bemerkenswerten Produktion, nämlich am 5. und 18. April sowie am 24. Mai. Das Theater Lübeck bietet auch ein preisgünstiges Kombiticket für die Wagner-Oper (die umjubelte Premiere war am 2. Februar) und das Martin-Oratorium an.

Andreas Ströbl, 16. März 2025

Der Zaubertrank (Le vin herbé)

Frank Martin

Theater Lübeck

Premiere am 15. März 2025

Musikalische Leitung/Klavier: Nathan Bas,

Szenische Einrichtung: Jennifer Toelstede

Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt Lübeck

Nächste Vorstellungen: 5. und 18. April sowie 24. Mai