Luxuriöse, erweiterte Neuausgabe eines Standardwerks über das Bayreuther Festspielhaus

Mit der Uraufführung des „Rings“ wurde das Bayreuther Festspielhaus 1876 eröffnet. Seither steht es als Theater-Unikat und repräsentatives Symbol Wagnerschen Ausnahmewillens unverrückbar und weithin sichtbar da. In den Jahren 1872 bis 1875 ließ Richard Wagner seine Vision von einem idealen Theater in Bayreuth erbauen im Sinne seiner Revolution des Musiktheaters und zur mustergültigen Aufführung seines Œuvres. Die Bayreuther Festspiele feiern nächstes Jahr ihr 150-jähries Jubiläum. Das Festspielhaus hat mehrere deutsche Staatsformen und zwei Weltkriege überstanden.

Die Bayreuther Festspiele sollten von Anfang an „die Utopie einer totalen Alternative“ sein, wie es Oswald Georg Bauer einmal formulierte. Eine Alternative zum vorherrschenden, kommerziell orientierten Theaterbetrieb, jenseits der Metropolen. Sie sollten dem, was wir heute „Entertainmentindustrie“ nennen, diametral entgegenstehen. Wagner verabscheute die Routine und die Konventionen des europäischen Repertoiretheaters seiner Zeit. Sein Theater sollte ein Fest sein. Wie bei den alten Griechen. Das Festspielhaus sollte ein provisorisches Theater sein, „so einfach wie möglich, vielleicht bloß aus Holz, und nur auf künstlerische Zweckmäßigkeit des Innern berechnet“. Wagners Festspielhaus mit seinem amphitheatralisch ansteigenden Zuschauerraum, der inspiriert wurde durch die antiken griechischen Theaterbauten, so wie das Wagnersche Musikdrama sich ideell am Drama des Sophokles und Aischylos orientierte, war ein demokratischer Gegenentwurf zum vorherrschenden aristokratischen Logentheater. Das unsichtbare Orchester sollte in einen von einem Schalldeckel überwölbten „mystischen Abgrund“ verbannt werden, alles Saallicht wurde gelöscht, um nicht vom Geschehen auf der Bühne abzulenken.

Das Bayreuther Festspielhaus war zum Zeitpunkt seiner Erbauung eine provozierende Theaterarchitektur und ist bis heute ein frappierendes Musiktheatergebäude. Trotz seiner ernüchternden, eher industriell anmutenden Fachwerkskonstruktion ist es nach wie vor das Mekka aller Wagnerianer. Längst grundsaniert und technisch auf dem neusten Stand, in seiner materiellen Existenz durch eine Stiftung gesichert, beherbergt es immer noch der Deutschen ältestes, beliebtestes, wo nicht bedeutendstes Festspielunternehmen. Menschen aus aller Welt drängen sich danach, einmal in diesem Theater mit seiner einzigartigen Akustik und Architektur gewesen zu sein. Nur jeder Zehnte schaffte es bis zum Tode Wolfgangs in den Genuss von Eintrittskarten zu kommen, derart gewaltig war der Ansturm. Heute kann man recht leicht Karten im Internet und an der Abendkasse erwerben.

Richard Wagner hat dieses amphitheatralisch-demokratisch konzipierte Haus, gemeinsam mit vielen Beratern und Ideengebern, vor allem mit den Architekten Gottfried Semper und Otto Brückwald aus utopisch-sozialistischem wie griechischem Geist für sein postrevolutionäres „Kunstwerk der Zukunft“ entworfen. König Ludwig II. von Bayern hat finanzielle Starthilfe für den Bau dieses exzentrischen Gebäudes geleistet (den Kredit hat die Familie zurückgezahlt). Der Bauherr Richard Wagner hat bei der Grundsteinlegung den sybillinischen Ausspruch getan: „Hier schließ ich ein Geheimnis ein, da ruh‘ es viele hundert Jahr‘: so lange es verwahrt der Stein, macht es der Welt sich offenbar“. Was auch immer damit gemeint war.

Alle zu eruierenden Geheimnisse jedenfalls sind gelüftet, seit Markus Kiesel, Kulturmanager, Musikwissenschaft, ehemaliger kaufmännischer Direktor der Ludwigsburger Schlossfestspiele und zeitweise Dramaturg in Bayreuth, 2007 gemeinsam mit Dietmar Schuth, Joachim Mildner und dem Fotografen Jens Willebrand einen opulenten Bild- und Textband herausgegeben hat, der die Idee und die Entwicklung von der schnörkellosen Bayreuther „Scheune“ zum High-Tech-Theater von heute veranschaulichte.

Markus Kiesel hat übrigens auch maßstabsetzende Bücher über Wagners Wohnhaus „Wahnfried“ in Bayreuth, die Wagnerorte Europas („Prachtgemäuer“) und Wagners enorme Reisetätigkeit („Wanderer nennt mich die Welt“) herausgegeben.

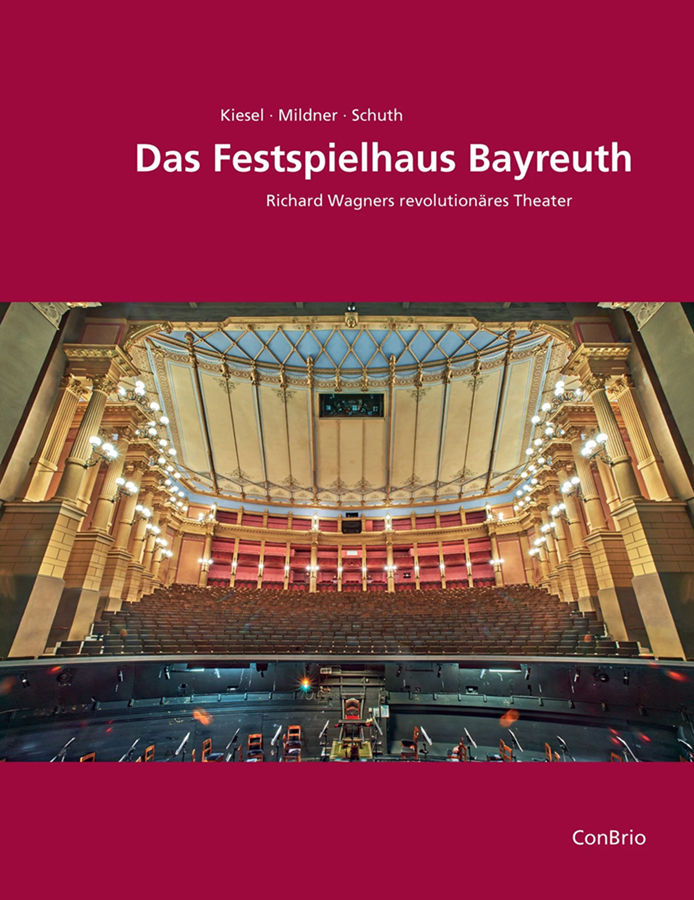

Zum ersten Mal wurde das Bayreuther Festspielhaus aus allen nur erdenklichen Perspektiven fotografiert. Das Ergebnis war eine faszinierende Bilddokumentation, die 800 zum Teil atemberaubende Fotografien (Außen- wie Innenansichten) enthielt, hervorragend reproduzierte (zum Teil historische) Fotos, die die einmalige Architektur und Funktion dieses Hauses neu beleuchten. Interviews mit Wolfgang Wagner, Harry Kupfer und Pierre Boulez, aber auch informative Texte zur Festspielidee, zu Baugeschichte, Architektur, Bühnentechnik und Innendekoration machten das zweisprachige (deutsch/englisch), schön gebundene Buch zu einem opulenten und konkurrenzlosen Nachschlagewerk.

Längst ist der Band vergriffen. Jetzt hat der Conbrio Verlag sich erfreulicherweise entschlossen, das inzwischen gesuchte Buch, von weiteren Autoren um 50 Seiten erweitert, in anderer Aufmachung und unter leicht variiertem Titel, wieder auf den Markt zu bringen, pünktlich vor der Eröffnung der diesjährigen Bayreuther Festspiele.

Das Buch erzählt zuverlässig die Geschichte des Festspielhauses in Bayreuth. Über 100 neue Fotografien präsentieren den Außen- und Innenbau, mehr als 100 historische Ansichten, Pläne und Aufnahmen aus den Bautagebüchern des Festspielarchivs und weiteren Archiven kommen hinzu. Alle zusammen offenbaren den Ausnahmecharakter einer oft verkannten oder als skurril bezeichneten eklektizistischen Architektur zwischen Klassizismus und Historismus mit ihrer Schönheit, die sich oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen gibt. Doch der Blick hinter die Kulissen und aus ungewohnten Perspektiven zeigt geradezu poetische Details. In einer an den Primärquellen orientierten Recherche wird die Architektur kunsthistorisch und architekturgeschichtlich eingeordnet, ästhetisch bewertet und als Teil von Richard Wagners Gesamtkunstwerk gewürdigt.

Sämtliche Motive wurden aus heutiger Sicht vom Festspielfotografen Enrico Nawrath neu aufgenommen. Die ursprüngliche Ausgabe wurde um weitere Textbeiträge ergänzt, u.a. zur zeitgleich erbauten Pariser Garnier Opéra, zu Münchner Festspielhausprojekten, die nie realisiert wurden (abgesehen vom Prinzregententheater, einer Kopie des Bayreuther Festspielhauses).

Besonders erfreulich ist in der Neuausgabe die Weitung des Blicks auf Zürich, denn in Zürich weilte Wagner schließlich zehn Jahre lang. Es war neben Paris die für Wagner bedeutendste Stadt und weit mehr als Bayreuth eine echte Wagnerstadt, die mehr Anspruch auf diesen Titel hätte als Bayreuth. In Zürich vollendete Wagner schließlich seine „Ring“-Dichtung und las sie einem hingerissenen Publikum im Hotel Baur au Lac vor. Auch die Naturszenen im „Ring“ entsprangen nicht etwa Anregungen im Bayerischen Wald oder im Rheinischen Schiefergebirge, wie man meinen könnte. Nein, zum Waldweben im „Siegfried“ inspirierte Wagner das Sihltal bei Zürich. Im Walliser Vispertal und am Fuße des Matterhorns las Wagner Homers „Odyssee“, die – wie auch die antike Tragödiendichtung – die Dramaturgie seines „Rings“ mehr geprägt hat als die Edda oder die Völsunga Saga. Zu den szenischen „Ring“-Phantasien wurde Wagner im Appenzeller Ländchen und am Hohen Säntis, am Julier-Pass, auf dem Rosegg-Gletscher und auf dem Rütli inspiriert. Wagner liebte die Schweiz, insbesondere Zürich, das ihn mit offenen Armen aufnahm, als der 48er Revolutionär steckbrieflich verfolgt, aus Deutschland geflüchtet war. In Zürich war er als Kapellmeister, Komponist und Autor (vor allem seiner Zürcher Kunstschriften) sehr produktiv. Auch hatte er dort große Erfolge als Dirigent (von Ausschnitten eigener Werke, aber auch derer Beethovens und Mozarts).

Er hatte sich tatsächlich damals vorgestellt, seinen „Ring des Nibelungen“ an den Ufern des Zürichsees uraufzuführen. Den hätte Richard Wagner übrigens ebenso gern an den Ufern des Mississippi uraufgeführt wie an denen des Rheins, wie er aus Zürich an seinen Freund Ernst Benedict Kietz in Paris schrieb. Oberhalb des Sees, mit Blick auf die Alpen, wollte Wagner sein Festspielhaus errichten. Die damaligen Zürcher konnten sich dazu nicht entschließen. Noch am 200sten Gedenktag seines Geburtstages 2013 schrieb ein Zürcher Journalist: „Wenn dem Komponisten etwas mehr Glück beschieden gewesen wäre, so läge Bayreuth heute am Zürichsee.“ Keine schlechte Vorstellung! Das Wagnerpublikum würde vom urbanen wie landschaftlichen Mehrwert ohne Frage profitieren, so wie die Leser von dieser perspektivisch geweiteten Neuausgabe des konkurrenzlosen Buches, das schon jetzt den Titel eines Standardwerks beanspruchen darf.

Dieter David Scholz, 10. Juli 2025

Das Festspielhaus Bayreuth

Richard Wagners revolutionäres Theater

Hrsg. von Martin Kiesel

Erscheinungsjahr: 2025

Hardcover, Großformat, gebunden

272 Seiten, über 280 farbige Fotos und Abbildungen

ISBN: 978-3-949425-08-0