Premierenbesprechung vom 24.11.18

Zu clean, zu steril zu glatt und oberflächlich

Nach Turnhalle und Treppenhaus nun endlich mal ein Abschiebebahnhof, ein Transitraum als Einheitsbühne – wie wunderbar und unterhaltsam…

In den letzten 15 Jahren haben Engelbert Humperdincks verlorene Königskinder wiedervereinzelt den Weg auf die größeren Bühnen im deutschsprachigen Raum gefunden. 2005 haben Andreas Homoki und Wolfgang Gussmann in München das Bühnenkonzept ihrer etwa zehn Jahre zuvor für Berlin entstandenen Hänsel und Gretel-Inszenierung, ohne jegliche weitere Dimension, quasi einfach nur auf den Kopf gestellt. 2007 verlegten in Zürich Jens-Daniel Herzog und Mathis Neidhardt diese Märchenoper für Erwachsene dann in die Nüchternheit einer Turnhalle mit Neonbeleuchtung. In Frankfurt ließen David Bösch und Patrick Bannwardt 2012 auf schwarz-leerer Bühne wenigstens noch etwas Raum für Phantasie, während Jetske Mijnssen und Christian Schmidt drei Jahre später das Werk an der Semperoper ganz konkret in ein großbürgerliches Treppenhaus der 1930er-Jahre verorteten.

Nun also Gelsenkirchen. Auch hier schwört man wieder auf die ausgelutschte Idee des Einheitsbühnenbildes. Allerdings ist das, was Kathrin-Susann Brosehier entworfen hat, an optischer und inhaltlicher Langweiligkeit und Belanglosigkeit kaum zu unterbieten. Grau, grau, grau, ist alles was ich habe summt es einem unwillkürlich durch den Kopf. Lediglich der Hintergrundprospekt darf gelegentlich Farbe annehmen. Ein Bühnenraum, wie man ihn gefühlt schon hundertmal gesehen hat, und in welchem man irgendwie auch jede andere Oper zu spielen behaupten könnte: ein undefinierter Raum mit harten Konturen, ein paar Stufen, Papierkörben und Metallbänken. Ein Transitraum, wie die Bühnenbildnerin selbst erklärt – Durchgangsverkehr in Form von eiligen Fußgängern gibt es demnach auch zur Genüge, bevorzugt in den Momenten, wo es die Musik am wenigsten vertragen kann. Die Botschaft kommt also mal wieder mit dem Holzhammer: das Märchen(hafte) muss der (kalten) Realität weichen. Diese Botschaft liegt allerdings bereits dem Werk selbst zugrunde, denn Humperdinck und Bernstein lassen ihr Märchen auf berührende Weise zusehends in ein Anti-Märchen kippen.

Der Inszenierung hingegen gelingt es leider nicht zu berühren – weder emotional noch kognitiv. Zu clean, zu steril, zu glatt und oberflächlich wirkt das Ganze. Und das nicht nur optisch. Denn Regisseur Tobias Ribitzki gelingt es nicht, greifbare Figuren, geschweige denn, glaubhafte Charaktere oder gar Menschen auf die Bühne zu bringen. Der Versuch ist zwar erkennbar, verliert sich aber allzu schnell in Klischees und hohlen Operngesten. Die SängerInnen wirken eher mit dem Ablaufen der richtigen Positionen beschäftigt und daher szenisch häufig verkniffen und spielerisch unfrei.

Diese Unfreiheit wird durch die Kostüme (ebenfalls Kathrin-Susann Brose) häufig noch verstärkt, ganz besonders bei der Gänsemagd, die in ihrem Schlauchkleid im knallbunten 70er-Jahre-Muster zur ständigen Kleinschrittigkeit gezwungen ist. Der Königssohn trägt Anzug und die Hexe kommt in ihrem grünen Karo-Kleid und pinken Gummistiefelchen daher, wie Enie van de Meiklokjes, wenn sie eine Ratgebersendung zum Thema Garten moderieren würde. Das Kostüm des Spielmanns soll wohl eine linksalternative Gesinnung suggerieren, sieht aber eher aus wie Mike Shiva, der bei Astro-TV zum Kartenlegen ansetzt. Holzhacker und Besenbinder haben sich im Berufsbekleidungsfachgeschäft mit Latzhose und Warnweste einkleiden lassen und das restliche Ensemble inklusive Chor und Kinderchor kommt auf die Bühne, als hätten sie sich den Umweg über die Garderobe gespart.

Ansonsten kommen Werk und Inszenierung auch nicht näher zusammen. Da das Inszenierungsteam die Märchenelemente nicht gänzlich leugnen kann, werden halt die üblichen Hilfsmittel bemüht. Da bekommt zur Orchestereinleitung ein obdachloses Mädchen von einem Straßenmusiker wortlos ein großes Märchenbuch geschenkt und träumt sich beim Lesen auf der U-Bahn-Wartebank in die Geschichte hinein. Die eigentliche Handlung ist also nur noch eine Illusion – ein Regiekniff, der inzwischen so oft gebraucht wurde, dass man ihn nicht einmal mehr bei Ebay versteigern könnte.

Für alles andere, was zur Handlung gehört, aber nicht in den realen Bezug passt, gibt es eine große Reisetasche, die mal Hexenhaus, mal Brunnen, mal Backofen ist, und aus der gelegentlich eine Sockenpuppen-Gans hervorlugt. Das ist einen Moment lang ein netter Effekt, abendfüllend ist das aber auch nicht.

Und da, wo die Opernhandlung sich partout dem Inszenierungskonzept verweigert, wird halt auch einfach mal das Libretto umgeschrieben, ganze Szenen, Text- und Musikpassagen und eine Orchestereinleitung gestrichen. Konsequent oder schlüssig wird dies aber auch nicht umgesetzt.

Besonders schmerzhaft ist der grobe Strich im elegischen Schlussgesang des Spielmanns. Durch einen ähnlichen derben Strich beginnt der zweite Akt mit großer musikdramaturgischer Spannungslosigkeit, so das der Mittelteil nur schwer an Fahrt gewinnt. Hier verkleidet sich die Hexe als plakativ-geile Wirtstochter, um die Liebe des Königssohns zur Gänsemagd auf die Probe zu stellen. Auch die Gänsemagd selbst treibt sich hier schon weit vor dem zwölften Glockenschlag in der Stadt herum und übernimmt mal eben den Gesangspart des Besenbindertöchterchens.

Diese Eingriffe irritieren weitaus mehr, als das sie erhellen. Und so bleibt als einziger berührender Augenblick in diesen drei Stunden ausgerechnet der Moment, wo die Inszenierung dann doch noch ein beinah romantisches – wenn man dieses Wort im Bezug auf Oper überhaupt noch in den Mund nehmen darf?! – Bild zulässt: da legt sich die Gänsemagd im Silbermondlicht nieder, und stirbt so leise und praktisch undramatisch, wie der Schnee, der auf sie herabfällt.

Leider ist auch die musikalische Seite dieses Premierenabends insgesamt nicht mehr als mittelmäßig. Die überzeugendsten Leistungen bieten der Opernkinderchor der Chorakademie Dortmund– hervorragend die junge Solistin – und der Opernchor des MiR.

Almuth Herbst singt mit warmen, fast zu jugendlichem Mezzo eine textverständliche Hexe und gewinnt der Partie dabei wirklich spannende und feine Facetten ab. Als ihr Gegenspieler bleibt das neue Ensemblemitglied Petro Ostapenko stimmdarstellerisch blass und eindimensional.

Lyrisch die Gänsemagd von Bele Kumberger, allerdings sind die Höhen unfrei und mit leichter Schärfe. Martin Homrich gelingen die leisen, intimen Töne ganz wunderbar, da wo es aber der vollen Stimme und besonders der Höhe bedarf, müssen die Töne jedoch auf unschöne und unsaubere Weise angesprungen werden. Da wird dann auch die Tonhöhe häufig nur ungefähr getroffen. Sehr schön, aber viel zu leise, ist der Tenor von Tobias Glagau.

Der Neuen Philharmonie Westfalen unter Rasmus Baumann gelingt ein wunderbar differenzierter Klang, mit betörend innigen Flöten- und Streichersoli. Besonders die Streicher schaffen einen warmen Goldgrund, während es im Blech leider doch den ein oder anderen Patzer gibt. Diese Partitur will förmlich langsam entfächert, ausgebreitet und ausgekostet werden – was auch hier geschieht. Allerdings – und das liegt nicht an den eher gemäßigten Tempi besonders der beiden Außenakte – droht das musikalische Gewebe immer mal wieder fast auseinander zu fallen, weil die Dynamik fehlt; zum Beispiel in den Schlusstakten des 1. Aktes – nachzuhören im Klangbeispiel auf der Stückseite der MiR-Homepage.

Trotzdem eine insgesamt gute Instrumentalleistung. Die musikalischen Striche hätten aber vorab angekündigt werden sollen. Es ist zwar beachtenswert, dass dieses unterschätzte Opernjuwel einen Platz in einem überaus spannenden Spielplan bekommen hat, wenn es aber szenisch dermaßen gegen die Wand gefahren wird, erweist man damit weder dem Werk noch dem Publikum einen Dienst. Ein enttäuschender, entbehrlicher und ärgerlicher Abend! Schade.

Bilder (c) Bettina Stöss

Clemens Coprian 29.11.2018

DAS SCHREIBEN DIE ANDEREN

Betörende Tristesse O-Ton Kulturmagazin mit Charakter

Jeder Mensch ist ein Königskind Online Musik Magazin

Fingerzeig Ästhetik und Rampengesang WAZ

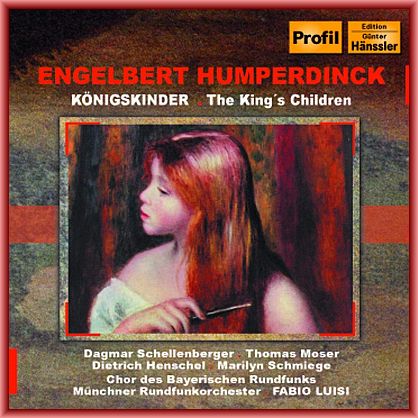

Unser OPERNFREUND CD-Tipp: