Vorstellung 14.10.2016

Premiere 3. Oktober 2016

Welche der vier zur Verfügung stehenden Ouvertüren wählt man für eine Inszenierung von Beethovens einziger Oper FIDELIO? Die Auswahl ist groß: Die Leonoren Ouvertüre Nr.1, welche Beethoven wahrscheinlich für eine nicht zustande gekommene Aufführung in Prag aus der Schublade geholt hatte, die Leonore 2, welche 1805 bei der Uraufführung erklang, die Nr. 3, welche Beethoven für die zweite Fassung 1806 vorsah oder die Fidelio-Ouvertüre, welche der Komponist für die endgültige Fassung 1814 schrieb.

Der Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin, Daniel Barenboim, entschied sich für die Leonoren Ouvertüre Nr. 2. Eine gute Wahl! Denn was man da in der Staatsoper zu hören bekam, war hoch interessant. Barenboims Lesart vermochte zu fesseln, ließ aufhorchen. Da erklang ein weit in die Zukunft weisender Beethoven: Mystische und heroische Passagen wurden durchschritten, packend angelegte Crescendi, aufgefächert umspielte Hauptthemen erklangen, bis zum Zerreißen gedehnte Passagen wechselten mit Generalpausen. Da war bereits eine Nähe zu Bruckner zu spüren, vor allem wenn dann auf grandiose Art in den Jubel und die Erhabenheit übergeleitet wurde. Doch das Zurücksinken ins Zerklüftete, Grüblerische, Dunkle der schneidenden und harten Akkorde war jeweils nicht weit. Die konzentrierte Kraft dieser Interpretation hatte manchmal etwas akribisch Akademisches und passte so zur Inszenierung durch den Altmeister des Musiktheaters, Harry Kupfer. Kupfer wollte den humanistischen, utopischen Grundgedanken der Oper durch ein der Handlung übergestülptes Konzept verdeutlichen, herausschälen: Er inszenierte nicht ein reales Gefängnisdrama sondern ließ quasi Musikstudenten und ihre Dozenten langsam in die Rollen hineinfinden.

Begonnen wird in einer Probensituation mit dem gigantischen Prospekt des goldenen Saals des Wiener Musikvereins im Rücken, einem Flügel mit Beethovens Büste darauf im Zentrum der Bühne. Später wird dieser Flügel dann in den Hintergrund geschoben um im Schlussbild wieder seine zentrale Stellung einzunehmen. Wenn die Oper beginnt, fällt der Prospekt des Musikvereins zusammen und gibt den Blick frei auf eine gigantische schwarze Mauer. Darauf sind Inschriften zu erkennen, aber aus der Distanz nicht lesbar. Im Programmheft ist nachzulesen, dass sich der Bühnenbildner Hans Schavernoch von Inschriften inspirieren ließ, welche im Gefängnis der Gestapo-Zentrale in Köln entdeckt worden waren. Durchaus beeindruckend und bewegend, auch wenn man den tragischen Inhalt dieser Zeugnisse des Terrors als Zuschauer nur erahnen kann. Durch die stimmige Lichtgestaltung von Olaf Freese erhält diese drehbare Wand aber eine ungemein plastische Wirkung. Weniger Wirkung entfaltet allerdings Kupfers gut gemeintes Regiekonzept.

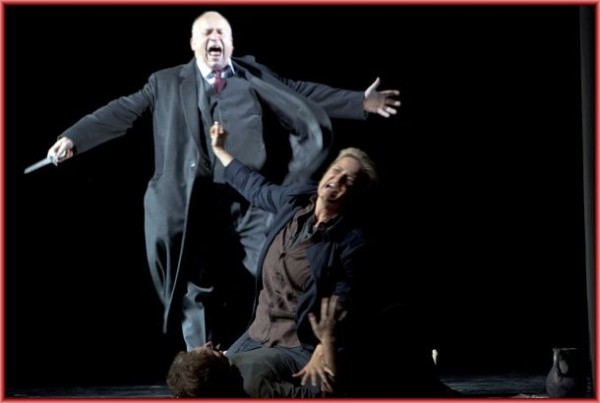

Denn die Verfremdung der Handlung durch die Probensituation, das ständige Hinein- und Hinausschlüpfen aus den Rollen, der (unnötige) Griff zu den Klavierauszügen der Edition Peters schafft Distanz statt Betroffenheit, ent- und befremdet. Und so ganz konsequent führt Kupfer seinen Ansatz dann eben doch nicht durch: Die Entourage des Bösewichts Don Pizarro tritt selbstverständlich von Anfang an in schwarzer Kampfmontur mit Bomberjacken auf. Es ist eine Inszenierung, die zwar nicht schmerzt, die auch die Grundaussage von Beethovens Oper sehr ernst nimmt – und doch nicht wirklich aufrüttelt. Die Geburtswehen des FIDELIO waren gigantisch – und noch immer tun sich die Regisseure zum Teil zu schwer mit dem (zugegebenermaßen) nicht einfach auf die Bühne zu hievenden Meisterwerk. Immerhin hat man die Dialoge im Original (wenn auch leicht gekürzt) belassen und somit dem Publikum einigermaßen ermöglicht, dem Inhalt zu folgen.

Und so bleibt es einmal mehr der Musik überlassen, für die emotionale Regung beim Zuschauer zu sorgen. Barenboim und die ausgezeichnet seinen Intentionen folgende Staatskapelle Berlin ziehen den in der Ouvertüre angeschlagenen, analytischen Gedanken konsequent weiter. Die Tempi sind teils sehr gedehnt, dann wieder beinahe überhastet. Doch damit haben die exzellenten Sängerinnen und Sänger wenig Mühe, erfüllen ihre Rollen mit Gefühlstiefe und bewegender musikalischer Durchdringung. Camilla Nylund singt eine ausgezeichnete Leonore, eher lyrisch als heroisch angelegt, mit schöner, sicherer Tongebung. Sie vermag erstaunlicherweise dann auch neben dem sich sehr an der Schmerzgrenze der dynamischen Skala bewegenden Florestan von Andreas Schager im Duett O namenlose Freude zu bestehen. Schager muss sich als Florestan selbst anketten, auch er spielt also einen Musikstudenten, der allmählich in die Rolle des Gefangenen schlüpft.

Seine große Kerkerszene Gott, welch Dunkel hier – In des Lebens Frühlingstagen singt er mit durch Mark und Bein gehender Lautstärke. Das ist imponierend – klar – , aber ist es auch rollendeckend? Die dritte große Partie, den Kerkermeister Rocco, hat man Matti Salminen anvertraut. Der grandiose Bassist (mit seiner schon beinahe 50 Jahre dauernden Karriere) ist in seiner angeblich letzten szenischen Produktion zu erleben – und noch einmal kommt man in den Genuss seiner profunden, sonoren Stimme, seiner imposanten Bühnenerscheinung, seiner herausragenden Diktion. Auch der Interpret des Don Pizarro kann auf eine lange, imponierende Karriere zurückblicken: Falk Struckmann. An diesem Abend scheint er nicht ganz in die Rolle hineinzufinden, es fehlt die benötigte Schwärze und diabolische Präsenz in der Stimme. Das kann aber auch am Regieansatz gelegen haben. Wunderbar die glockenreine Stimme von Evelin Novak als Marzelline, welche mit wunderschönen Tönen das zauberhafte Quartett im ersten Akt einleitet. Auch Florian Hoffmann als Jaquino überzeugt mit dem frischen, lyrischen Timbre seines schönen Tenors. Sehr gut auch der Chor der Gefangenen im Finale des ersten Aktes (Oh welche Lust). Daraus ragen die Stimmen von Jin Huk Mok und Bernd Grabowski als Solisten mit ihren tief bewegenden Strophen hervor.

Von ebenso grandioser musikalischer Kraft ist die gesamte Schlussszene, vom Auftritt des Ministers (ausgezeichnet und mit viel Balsam in der Stimme: Roman Trekel als Don Fernando) bis zum Jubelchor Wer ein solches Weib errungen, den der von Martin Wright bestens einstudierte Staatsopernchor mit viel Emphase anstimmt. Da stört man sich vor lauter musikalischen Glücks auch nicht mehr an dem nun wieder herunterfahrenden Prospekt des Musikvereinssaals noch daran, dass Chor und Protagonisten sich auf der Bühne wie zu einem sonntäglichen Picknick niederlassen.

Aufführungen in Berlin: 3.10. | 9.10. | 14.10. | 16.10. | 25.10. | 28.10.2016

Kaspar Sannemann 16.10.16

Bilder (c) Staatsoper Berlin / Uhlig