Bericht von der Premiere am 19. Januar 2019

Mit den Clowns kamen die Tränen

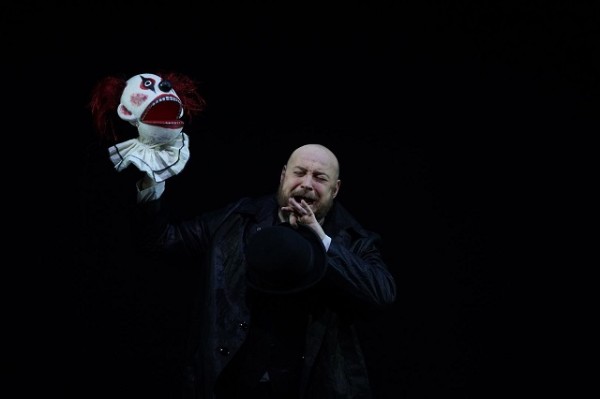

Zu den klassischen Attributen eines Hofnarren gehört der Narrenstab. Wie ein Zepter wird er in der Hand gehalten. Typischerweise ist eine kleine Figur an seiner Spitze angebracht, die en miniatur den Narren verdoppelt. In traditionellen Aufführungen von Rigoletto, Verdis traurig-schauriger Geschichte um einen höfischen Spaßmacher, gehört der Narrenstab zur unverzichtbaren Ausstattung des Protagonisten. Uwe Eric Laufenberg nimmt diese Tradition in der Neuproduktion von Verdis Erfolgsstück am Staatstheater Wiesbaden auf und aktualisiert sie. Rigoletto spielt nun in der Gegenwart. Sein Titelheld führt an Stelle des Stabes eine Bauchrednerpuppe in Gestalt eines Clowns mit sich. Schon in der ersten Szene wird deutlich, wie symbiotisch der Titelheld mit diesem Alter Ego verbunden ist. Noch bevor Rigoletto ein Wort gesungen hat, plappert die Puppe an seiner Hand lippensynchron mit, was die anderen so sagen. Rigoletto lebt durch den Clown, und er lebt in ihm. Wenn er später als verzweifelter Vater nach seiner entführten Tochter suchen wird, verhöhnen ihn die Schergen des Herzogs auch dadurch, daß sie sich Clownspuppen um die Hüfte schnallen, die den Schein erwecken, als trügen die Figuren die Menschen auf ihren Rücken. Das optische Leitmotiv wird konsequent bis zum bitteren Ende geführt, wenn Rigoletto aus dem Leichensack seiner Tochter nicht diese, sondern eben eine Clownspuppe herauszieht: Mit dem Tod seines Kindes ist auch ein wesentlicher Teil seiner selbst abgestorben.

Rigoletto (Vladislav Sulimsky) mit Alter Ego

Ansonsten hält sich die Inszenierung mit Deutungen zurück und spielt recht plausibel durch, wie die alte Geschichte in modernen Kulissen ausschauen könnte. Der Hof des Herzogs von Mantua ist ein Edelbordell, in dem die Animierdamen in knappe Lackröckchen gekleidet sind. Das sieht ein wenig nach Altmännerphantasie aus. Die Kulissen dazu erinnern daran, daß die Ausstattung zur Uraufführung des Stücks seinerzeit insbesondere dadurch Aufmerksamkeit erregte, daß man anstelle von aufgemalten Kulissen zum ersten Mal mit räumlichen Bauten eine tiefengestaffelte, dreidimensionale Wirkung erzeugte. Bühnenbildner Gisbert Jäckel knüpft an diese Aufführungsgeschichte an. Von einem zentralen Salon aus wird der Blick immer wieder auf angrenzende Zimmer freigegeben, die Ausstattung ist mit viel Liebe zum Detail recht aufwendig ausgefallen. Ein weiterer Gruß an die Aufführungstradition ist der geradezu exzessive Einsatz von Blitzen in der Gewitterszene des dritten Aktes. Verdi selbst hatte auf derartige Effekte großen Wert gelegt. Von ihm ist die Anweisung überliefert: „Ich wünsche mir, daß die Blitze auf dem Bühnenhintergrund aufleuchten.“ Diesen Wunsch erfüllt die Wiesbadener Produktion und erweist sich dadurch in eigener Weise als werktreu. Daß dieser letzte Akt auf einem heruntergekommenen Campingplatz spielt und die Hütte des Auftragsmörders Sparafucile ein schäbiger Wohnwagen ist, mag Traditionalisten stören, ist aber beim gewählten Gegenwartsbezug nicht unpassend.

Young Doo Park (Sparafucile)

Wie üblich liefert Laufenberg überwiegend plausible Personenregie und arrangiert eben das, was die Handlung so hergibt. Dabei hat er es gerne deutlich, nicht selten auch überdeutlich. Daß etwa Gilda nach ihrer Entführung in den Palast des Herzogs dort ihre Unschuld verliert, weiß das Publikum ohnehin. Des Blutfleckes auf ihrem Unterrock im Bereich des Schoßes hätte es zur Illustration nicht bedurft. Zu dieser Deutlichkeit gehören auch Details wie eine mannsgroße Penisskulptur im Herzogspalast oder Schattenrisse von Sexstellungen, welche das Ziffernblatt einer Uhr dort bilden.

"Le roi s’amuse": Ioan Hotea (Herzog von Mantua – Bildmitte) und Ensemble

Lediglich an einer Stelle will die Regie dem Libretto nicht folgen, und zwar völlig zu Recht: Mit einem aus der Filmregie bekannten Kniff gelingt es ihr, die Absurdität der Vorlage zu umschiffen, daß am Ende die eigentlich bereits ermordete Gilda noch munter eine gar nicht so kurze Abschiedsarie vor sich hinträllert. Bei Laufenberg singt nicht mit letzter Kraft die erstochene und bereits minutenlang im Leichensack verstaute Tochter, da geht vielmehr ihre Seele – oder profaner: ihr Geist – singend in die Ewigkeit ein. So hatte sich bereits vor Kurzem Hendrik Müller in der Frankfurter Rigoletto-Inszenierung geschickt aus der Affäre gezogen. Die verklärte Gilda tritt langsam schreitend ab, während Rigoletto mit dem Leichensack in den Händen zurückbleibt. Dazu spendiert man ihr noch ein wenig Bühnennebel, damit auch der letzte Zuschauer merkt, daß Transzendentes gemeint ist.

Tod und Verklärung: Gilda (Christina Pasaroiu) läßt den verzweifelten Rigoletto zurück

Insgesamt präsentiert sich die szenische Umsetzung also gediegen und handwerklich sicher. Mit dem Clownsmotiv wird ein deutlicher roter Faden durch alle drei Akte gelegt, jedoch wirkt die Inszenierung nicht mit Deutungen überfrachtet. Gerade dadurch ist sie repertoiretauglich.

Hinsichtlich der musikalischen Umsetzung kann von einem weitgehend geglückten Abend berichtet werden. Mit Vladislav Sulimsky hat man einen ausgezeichneten Bariton für die Titelrolle gewinnen können. Seine in allen Lagen tadellos ansprechende Stimme läßt er gerne auftrumpfen. Den brutalen Zyniker des Beginns zeichnet er überzeugend. Die zärtlichen Töne gegenüber seiner Tochter könnten noch inniger sein. Sehr ergreifend gelingt ihm die Verzweiflung der Schlußszene. Als seine Tochter Gilda weiß auch die in Wiesbaden gerne engagierte Christina Pasaroiu mit mädchenhaft süßem Timbre zu gefallen. Ihre Stimme ist in den letzten Jahren gereift, was die Sopranistin dazu nutzt, ihrer Figur mit abgestuften Zwischentönen mehr Tiefe zu verleihen, als man es von anderen Darstellerinnen gewohnt ist. Die Kehrseite dieser Reife ist, daß Koloraturen nicht immer mit der nötigen Leichtigkeit gelingen. Wenig Zwischentöne dagegen läßt Ioan Hotea, der Wiesbadener Spintotenor vom Dienst, als Herzog von Mantua erklingen. Er schmettert seine Wunschkonzertarien im Dauerforte, daß einem mitunter die Ohren klingeln. Im übrigen läßt er kaum ein Klischee über Tenöre aus – von absurd lange gehaltenen Spitzentönen bis hin zu schluchzenden Tonverschleifungen. Nach dem Schlußapplaus zu urteilen, hat dem Publikum gerade das sehr gefallen. Young Doo Park, auch dieses Wiesbadener Ensemblemitglied darf in keiner Produktion fehlen, läßt seine sonore Stimme als Sparafucile in angemessener Schwärze ertönen. Daneben macht Thomas de Vries auf sich aufmerksam, der den für Rigoletto fatalen Fluch Monterones mit kalter Schärfe ausstößt und dieser kleinen Nebenrolle ein klares Profil verleiht.

Wenn Will Humburg dirigiert, ist gerade im italienischen Repertoire die Vorfreude groß. An diesem Abend kann das Orchester unter seiner Leitung nicht ganz die hohen Erwartungen erfüllen. Gleich bei den ersten Tönen der Ouvertüre schwächeln die Trompeten. Im weiteren Verlauf klingt einiges ungeschliffen, manches verhuscht, und insgesamt stellt sich der Eindruck ein, daß der im Zuschauerraum gut sichtbare Dirigent mitunter weit feuriger agiert als seine Orchestermusiker.

Der Premierenapplaus ist freundlich ohne Überschwang und bezieht ohne Mißfallensbekundungen auch das Regieteam in den wohltemperierten Beifall ein.

Michael Demel 4.2.2019

© Bilder: Karl und Monika Forster