Vorstellung am 18.9.22

Musikalisch packend, aber textlich ein Desaster

Der 1973 in München geborene Klarinettist und Komponist Jörg Widmann arbeitete gemeinsam mit dem 1967 in Göttingen geborenen Schriftsteller, Autor und Regisseur, Roland Schimmelpfennig, an dem Stoff für die gemeinsame Oper „Das Gesicht im Spiegel“. Für beide war es die erste Musiktheaterarbeit. Die Uraufführung am 17.7.2003 im Cuvilliéstheater dirigierte Peter Rundel. Das krude Thema der Oper handelt von den ethischen Fragen und emotionalen Folgen des Klonens von Menschen. Patricia und Bruno betreiben gemeinsam einen Biotech-Konzern, um den es auf dem Aktienmarkt nicht gut bestellt ist. Ihrem genialen Ingenieur Milton ist es gelungen, eine lebendige Kopie von Patricia herzzustellen, die sie Justine nennen. Von Milton lernt sie sprechen und wird mit ihrer Umwelt vertraut. Sie darf sich aber nie im Spiegel sehen, denn dann würde sie bemerken, dass sie eine Kopie von Patricia ist. Beide Männer verlieben sich nun in den Klon, alias Justine. Bruno will mit Justine ein neues Leben beginnen und flieht samt den Produktionsplänen, um Justine jederzeit und überall reproduzieren zu können. Doch das Schicksal will es anders: er stirbt bei einem Flugzeugabsturz.

Justine, von Brunos Tod erschüttert, möchte sich das Leben nehmen, zumal sie ja kein Mensch ist. Milton und Patricia sehen ihr Experiment gescheitert. Sie wollen aber weiterforschen, um einen verbesserten Prototyp ohne geschäftsgefährdende Fehler zu entwickeln. Diese an sich einfach gestrickte Dreiecksgeschichte ist bei Betrachtung der Oper aber nicht leicht zu erkennen, woran wohl in erster Linie das Libretto von Roland Schimmelpfennig schuld ist. Den Rettungsanker aus diesem textlichen Dilemma hat jedoch Jörg Widmann mit seiner ekstatisch exzentrischen Musiksprache weitsichtig geworfen. Er fängt gleich einmal mit dem Rauschen des Meeres an, das an den Prolog zum Rheingold erinnert. Für die insgesamt 16 Szenen verwendet Widmann ein kleines Orchester mit je 2 Flöten, 2 Klarinetten, 2 Fagotten, 2 Hörnern, Trompete, Posaune, 4 Violinen, 3 Violoncelli, Kontrabass, Schlagwerk, Klavier, Gitarre und Akkordeon. Das amadeus ensemble-wien unter der umsichtigen wie erfahrenen Leitung von Walter Kobéra war dieses Mal noch stärker als sonst gefordert. Flirrende Geräusche, quälende scharfe Klänge wurden nicht nur den Klangkörpern, sondern auch den menschlichen Stimmen abgezwungen, gepaart mit einem über weiten Strecken banalen Text. Der venezolanische Regisseur Carlos Wagner betonte das Abstrakte der Geschichte und ließ diese in der Ausstattung von Christof Cremer in ritualisierter Form ablaufen.

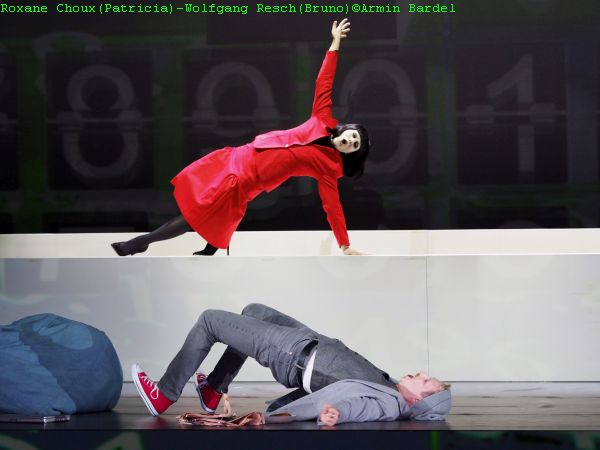

Mit Hilfe von Farbe, Projektionen und Licht schufen die beweglichen und versetzbaren Wände Atmosphäre. Von daher wurden auch die Kostüme eher abstrakt und ritualisiert gehalten. Norbert Chmel verantwortete das Lichtdesign, während die Videoprojektionen von Jovan Sentic und Davide Porta die 16 Szenen der Oper anschaulich ergänzten. Die französische Sopranistin Roxane Choux ist als Patricia gesanglich besonders stark gefordert, wenn sie keuchend und krächzend in höchste Höhen hinaufklettert. Die portugiesische Sopranistin Ana Catarina Caseiro als Justine sieht man erst am Ende der Oper, zuvor wird ihre Rolle von einem Kind (Linnea Pschedezki) und dann von einer Tänzerin (Eszter Petrány) verkörpert. Auch sie dringt gesanglich in kaum erträgliche Höhen vor. Die beiden Baritone Wolfgang Resch als Bruno und Georg Klimbacher als Milton hatten es da gesanglich ein wenig leichter, in darstellerischer Hinsicht konnten sie sich auf Grund der dominierenden Frauenrollen nicht so profilieren wie man es sich eigentlich gewünscht hätte.

Hervorragend war auch der von Bernhard Jaretz geleitete Chor der Damen des Wiener Kammerchors, der in immer neuer Verkleidung in Satz- und Wortfetzen gebetsmühlenartig das Geschehen kommentiert. Am Ende der Oper herrschte bei mir Betroffenheit. Von der musikalischen Seite völlige Zustimmung, von der abstrusen Sprache Schimmelpfennigs mit ihren eigenwilligen Wortfetzen aber völlige Ablehnung. Das brisante, wenn auch nicht neue, Thema des künstlichen Menschen hätte man auch mit einer gewählteren Sprache und geschliffenen Wortwahl ausdrücken können. Der zustimmende Applaus des Publikums galt allen Beteiligten und einzelne Bravorufe waren gleichfalls zu vernehmen.

Harald Lacina, 20.9.22

(c) Bardel