Premiere am 23.09.2016

Der rote Kompass für das Leben

Sanitäter tragen einen alten, im Zuschauerraum zusammengebrochenen Mann auf die Bühne. Es ist Tamino am Ende eines langen Lebens, das hier als eine Art Rückblick gezeigt wird. Beim Auftritt der drei Damen, die hier Nonnen sind, verwandelt sich Tamino in einen Säugling – offenbar ein Findelkind, das in der Obhut des Klosters aufwächst. Man sieht ihn als Kind Ball spielen, bis er sich als junger Mann in die nur mit Lichteffekten schemenhaft auftauchende Pamina verliebt. Auch Papageno lebt in dem Kloster.

Er und Tamino sind seit Kindertagen befreundet. Von den Nonnen bekommen sie hier keine Flöte und kein Glockenspiel, sondern einen rot leuchtenden Pfeil. Es ist eine Art Kompassnadel für den Weg durch das Leben. Das Ende der Oper zeigt Tamino und Pamina deutlich gealtert. Ihre Liebe hat trotz aller Widrigkeiten, die ihnen durch die beiden Machtzentren von Sarastro und der Königin der Nacht bereitet wurden, gehalten. Der Kompass hat sie letztlich gut durchs Leben geführt. Regisseurin Jette Steckel (die Tochter von Frank-Patrick Steckel) hat damit eine durchaus interessante Sicht auf Mozarts beliebteste Oper „Die Zauberflöte“ gefunden. Aber: Die Details der Inszenierung waren höchst zweifelhaft – ein ungeheures Buhgewitter war die Folge.

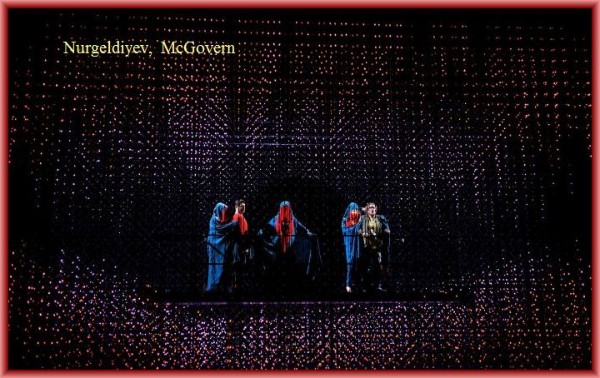

Zwar zeigt das Bühnenbild von Florian Lösche am Anfang und dann wieder am Ende einen mystischen, geheimnisvollen Zeittunnel (der an den Berliner Ring von Götz Friedrich erinnert), der als Bild für unbekannte Welten durchaus seinen Reiz hat und zudem mit surrealen Klängen angereichert wird. Aber fast überwiegend sind die mit Stroboskop-Technik betriebenen Pixel-Vorhänge zu sehen. Da flattern pausenlos Lichteffekte, verzerrte Videos von der Königin der Nacht und von Sarastro mit weit aufgerissenem Mund und anderes auf den Zuschauer ein. Diese von Paulus Vogt und Alexander Bunge entworfenen Licht- und Videoinstallationen zerrten zunehmend an den Nerven. Es war so, als hätte man ein neues technisches Spielzeug entdeckt und meinte, dieses bis zum Anschlag ausreizen zu müssen.

Die meisten Dialoge waren gestrichen, obwohl einige davon für die Handlung wichtig gewesen wären. Dafür wurden andere, teilweise in Englisch, eingefügt, etwa bei der Szene, in der Tamino und Papageno buchstäblich im Regen stehen. Wenn das ein Versuch war, ein wenig „Comedy“ einzubauen, ist er jedenfalls missglückt. Und dann gab es bei einigen Dialogen quälend lange, „bedeutungsvolle“ Pausen, oft für eine gefühlte Ewigkeit. Weitere überflüssige Zutaten waren ein albern am Bühnenhimmel schwebender Raumfahrer, wenn Tamino Sarastros Reich betritt, obwohl der unendliche, nächtliche Sternenhimmel eigentlich ein schönes Bild war. Klischeehaft war auch die Zeichnung des Monostatos: ein mit „schwulen“ Bewegungen agierender, abgehalfterter Entertainer. Das durfte ja nicht fehlen.

Wer gut und wer böse ist, darüber gibt Steckels Inszenierung kein Urteil ab. Sarastro und die Königin der Nacht schweben am Ende gleichberechtigt im Zentrum der Bühne. Beide Figuren möchte Steckel als „Energien, Kräfte, Mächte“ begriffen wissen. Zumindest das war ein starkes Bild.

Am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg stand Jean-Christophe Spinosi, der schon gleich bei der Ouvertüre für sich einnahm. Selten hat man die so stimmig in Tempo und Dynamik, so ausgewogen in ihren Proportionen gehört. Spinosi schlug insgesamt ein breites Tempo an. Als Folge konnten die einzelnen Orchesterstimmen gut zur Geltung kommen. Die Feierlichkeit der Sarastro-Szenen wurde dabei trotzdem nicht über Gebühr gedehnt. Hervorragend präsentierte sich auch der von Eberhard Friedrich bestens präparierte Chor. Der erst schwebende, dann machtvoll aufbrausende Klang des Priesterchores „O Isis und Osiris“ geriet höchst eindrucksvoll.

Eindrucksvoll war auch die Leistung von dem aus Turkmenistan stammenden Tenor Dovlet Nurgeldiyev, der als Tamino sein Rollendebüt gab. Er verfügt über eine sicher und ausgeglichen geführte Stimme von besonderem klanglichem Reiz. Nicht nur die Bildnisarie sang er mit schönem Legato und guter Phrasierung. Eindruck machte auch Christina Poulitsi als Königin der Nacht, die ihre beiden Arien mit gestochen sauberen Koloraturen und einem für die Rolle überraschend warmem Timbre sang.

Eine Königin, die nicht nur eiskalt und machtbesessen wirkte. Mehr als solide, trotz kleiner Höhenprobleme, war auch Christina Gansch in der Partie der Pamina, die ihre Arie „Ach, ich fühl’s“ mit Herzblut gestaltete und als Figur sympathisch und bodenständig erschien. Jonathan McGovern gab mit kernigem Bariton einen Papageno, der eher ernsthaft und weniger als „lustige Person“ herüberkam. Andrea Mastroni blieb als Sarastro seinen beiden Arien mit urgesunder Baßfülle nichts schuldig. Die weiteren Rollen waren mit Dietmar Kerschbaum (Monostatos), Maria Chabounia (Papagena), Alin Anca (Sprecher), Christan Juslin und Bruno Vargas (Geharnischte) sowie Iulia Maria Dan, Nadezhda Karyazina und Marta Świderska (drei Damen) adäquat besetzt.

Wolfgang Denker, 24.09.2016

Fotos von Arno Declair