„Mein Urgroßvater war im Förderkreis der Budapester Staatsoper und hatte eine eigene Familienloge.“ Sage keiner, dass familiäre Prägungen – selbst die aus der vorvorletzten Generation – nicht für den eigenen Lebensweg entscheidend wären. Wer in Australien aufwächst, kann durchaus noch elementare Erfahrungen aus dem alten Vorkriegseuropa mitbekommen. So wird dem Erzähler, der sein (Lebens-)buch nicht schrieb, sondern erzählte (und in der Erzählung steckt jede Menge Leben), zur Bühnen- und Musik-Kunst.

Als Barrie Kosky seine kongeniale Bayreuther „Meistersinger“-Inszenierung vorlegte, verschränkten sich Kunst und Leben auf eine Weise, die im Werk des Regisseurs so sonst nicht vorkommt. Der „Dichterkomponist“ Richard Wagner wurde ihm da zu dessen Figur, dem Dichterkomponisten Sachs, auch zu Stolzing, David und all den anderen kleineren Wagners. Auch davon und wie er dazu kam, erzählt nun seine Autobiographie, der das Bild vom Theater, verstanden als gelebtes Leben, schon im Titel eingeschrieben ist. Wer in den 70er, 80er Jahren aufwuchs, kann den Titelsong der Muppets mitsingen: „Jetzt tanzen alle Puppen…“ Das Leben als Theater ist schon dort eine gute Metapher, wo Kosky, der es gern farbig, bewegt, bunt und körperlich mag, über seine Herkunftsfamilie nachdenkt: zumal über seine geliebte Großmutter Magda. Das Buch sei schon deshalb jedem Opernfeind empfohlen, der glaubt, dass die Gattung Oper und das Leben nichts miteinander zu tun hätten. Wenn Kosky feststellt, dass die beiden Lieblingswerke seiner ungarischen Großmutter zum einen „Gräfin Mariza“, zum anderen „Herzog Blaubarts Burg“ waren, findet er dafür auch die rechte psychologische Erklärung. Er zeigt, ohne es ausdrücklich sagen zu müssen, dass es durchaus kein Zufall ist, wenn der eine Opernfreund dieses Stück und der andere jenes Werk besonders schätzt. Er verschränkt sein Leben und seine Initiation in die Welten der Künste derart mit seiner Interpretation der Werke, dass man mit der Autobiographie nicht allein ein Buch für Kosky-Afficionados, auch ein Lehrbuch für angehende und weiter entwickelte Opernliebhaber in die Hand bekommt.

Miss Piggy und Judith, Tosca und Salome, nicht zuletzt die außerordentliche Tatjana, das sind so die „Heldinnen“ eines Regisseurs, der im Widerspiel zwischen Improvisation und Festlegung, Inspiration und Reflektion genau erklärt, wieso seine Deutungen zu einem bestimmten Zeitpunkt so und nur so aussehen können. Er wirft traditionelle Tosca-Aufführungspraktiken über Bord, ist also radikal subjektiv (wovon schon die spektakulären Bühnenbilder zeugen) – aber es ist gut so. Kosky glüht, man spürt das in jedem Satz, für seine Kunst der Vermittlung bedeutender, schöner, unterhaltender und bewegender Werke. Er tut es mit der Kompetenz eines Menschen, der mitunter viele Jahre über eine Oper nachdenkt, bevor er sich entschließt, sie zu inszenieren – das ausführliche Kapitel über seine Auseinandersetzung mit dem „deutschen Biotop“ der „Meistersinger“ und seine konkrete, ungewöhnlich genau vorbereitete Arbeit in Bayreuth, die er, in seiner Eigenschaft als Jude (falls Jude-Sein eine Eigenschaft sein kann), nicht leichthin annahm, gehört zu den Kabinettstücken des ungemein unterhaltsamen, sprachmächtigen und humorvollen wie ernsten Buchs. Wie gesagt: Es sei auch den Opern- und/oder Regiehassern empfohlen, denen seine explizite Deutung einer vom „Deutschtum“ und mehr oder weniger latentem Antisemitismus durchzogenen Oper ein Dorn im Auge ist. Er plädiert, wortreich und überlegt, für alternative Lesarten, erläutert seine zwischen dem Zu-Fall SEINER Erfahrungen und einer guten Werkkenntnis changierende Sicht, die niemals die Sicht eines Anderen sein kann – und kommt zum Schluss: „Kunst ist keine Monokultur.“ Der Satz mag sich ebenso auf den Reichtum der Gattungen zwischen der Zauberflöte und Ziggy Stardust wie der möglichen Interpretationen eines per se vielschichtigen Meisterwerks beziehen. Er ist so frei, eigene Fehlschläge einzuräumen, betont die Eigenverantwortung der Sänger – und singt deren Lob: „Egal, wie gut der Dirigent oder der Regisseur sind – der Abend wird letztlich von den Menschen gemacht, die auf der Bühne stehen.“ Das ist trivial, jeder Opernfreund weiß das, aber es ist gut, diese Weisheit von einem Regisseur gesagt zu bekommen, dessen „Konzepte“ so ausgiebig diskutiert werden.

Nebenbei bekommen wir mit dem Buch, das als Ausführung des eher skizzenhaften Büchleins „Nächster Halt: Bayreuth. Eine Zugfahrt mit Barrie Kosky“ gelesen werden kann, eine Geschichte des Kosky-Theaters in nuce. Wer bislang noch nicht wusste, dass unter seiner Intendanz an der Komischen Oper die Weimarer Operette eine fröhliche Wiederauferstehung erfuhr, liest es spätestens hier. Er erfährt auch, wieso: weil das Vergessen der großen jüdischen Komponisten und ihrer Werke einer Ignoranz gleichkam, die ihre Entsprechung in der USAmerikanischen Abwertung der europäischen Wurzeln des Musicals fand und findet. Koskys Plädoyer all jene Musik- und Theaterkulturen, die sich nicht unterhalb, sondern neben der Oper befinden, ist nur zu verständlich; das schlechte Gewissen am Vergnügen am Kabarett oder dem Musical sollte man keinesfalls pflegen. Wer bei der Lektüre nicht die Lust verspürt, sich Kurt Weils „Street Scene“ anzuhören, ist selber schuld.

Im Übrigen ist Koskys Bahnfahrt durch die Geschichte seines Lebens und „seiner“ Opern auch ein kleiner Opernführer: die brillanten Ausführungen, die man als biographische Essays bezeichnen könnte, über Blaubart, Onegin, Tosca, Salome, Meistersinger, Dreigroschenoper und die unvergleichlich moderne Muppet Show dürften selbst dem sog. Opernkenner noch Neues über die altvertrauten Stücke und ihre „klassischen“ Deutungen verraten – auch, wie man ihnen entkommt, wenn Kafka und vielleicht auch Kermit einem über die Schulter schauen.

Nur mit zwei Dingen wird bei Kosky Schindluder getrieben: zum Einen mit der unmäßigen Genderei, die sich die Syntax sinnlos unterwirft („eine der großen Sänger:innen“ klingt und ist, wie all die anderen Dutzenden von Genderifizierungen, schlicht und einfach falsch und, by the way, diskriminierend, weil akustisch einseitig), zum Anderen und mit dem leicht inflationären Begriff der „queerness“. Dass „Tosca“ die queere Oper an sich sei und es „homoerotische Musik“ gäbe, sind, halten zu Gnaden, leere Behauptungen (so wie jene, dass Cavaradossi sich im 3. Akt tot stelle – Beweis erbeten). Allein sie passen zu Kosky, der mit voller Wucht seine höchst emphatische, aus seiner eigenen Lebenserfahrung gespeiste Zuneigung auf die von ihm inszenierten Figuren und in die von ihm geliebten Werke wirft. Am Ende sind‘s nicht mehr als notwendige Übertreibungen, die so zu Kosky gehören wie seine Bahnfahrten. Das Leben ist (auch) ein Theater – und im Theater geht‘s, siehe Muppets, bisweilen und glücklicherweise hybrid zu.

Zuletzt ist es kein Zufall, dass man Koskys Worte, die der Rezensent auf Seite 177 findet und sich anmarkert, als Rückseitentext am Schutzumschlag findet: „Gerade in der Vielschichtigkeit besteht die besondere Qualität von großen Werken, die immer wieder neue und andere Fragen aufwerfen…“ Der Leser könnte auch diesen Grundsatz einer vertieften Opern-Regie als musikdramatische „queerness“ bezeichnen: als große Fülle möglicher szenischer und musikalischer Deutungen. Dass Kosky nicht allein hinreißende Inszenierungen, sondern auch dieses Gesprächsbuch vorgelegt hat: Es muss als Glücksfall bezeichnet werden – als säßen wir selbst in der Familienloge der Koskys.

Frank Piontek, 20. April 2023

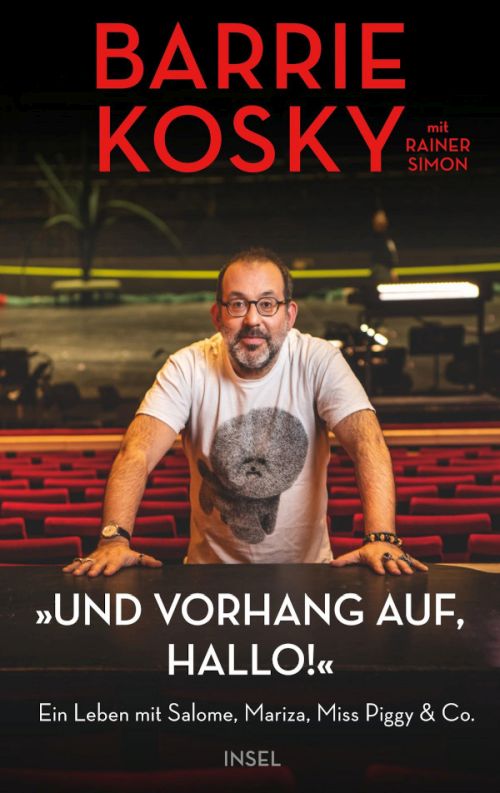

Barrie Kosky (mit Rainer Simon)

„Und Vorhang auf, hallo!“

Ein Leben mit Salome, Mariza, Miss Piggy & Co

251 Seiten. 16 Abbildungen. Insel Verlag, Berlin 2023

ISBN 978-3-458-64370-8