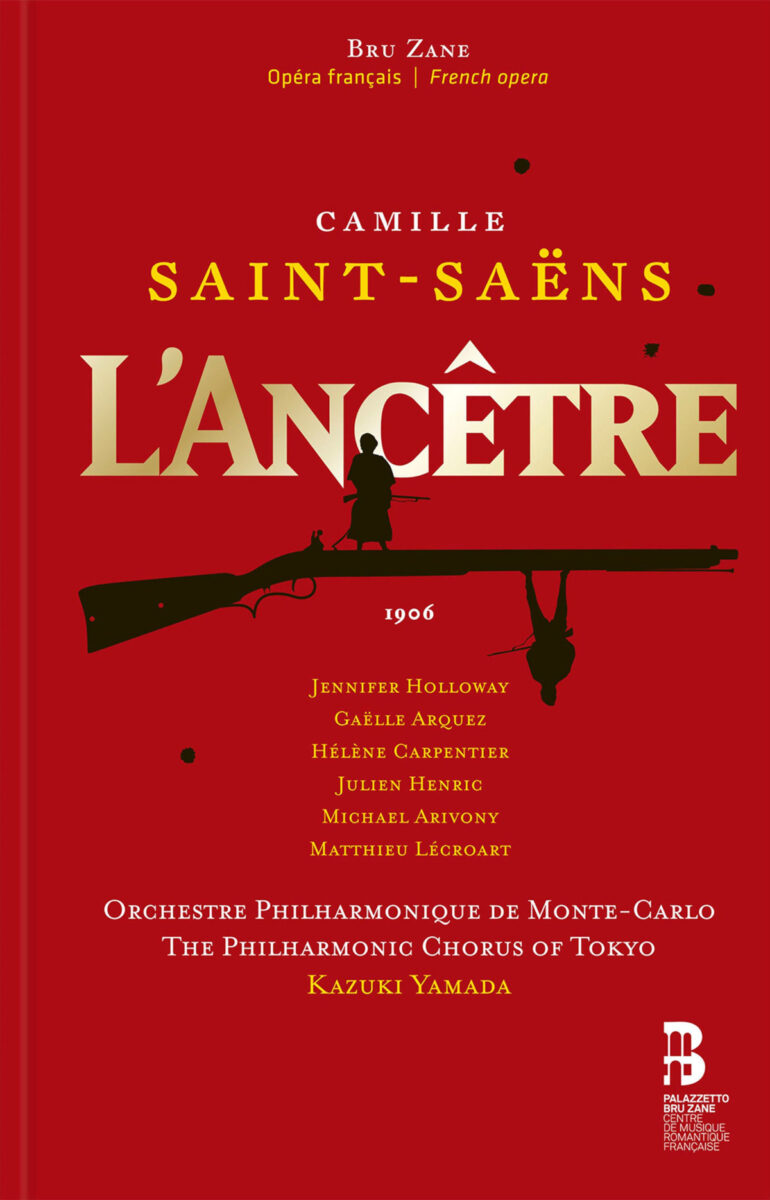

In Pipers Enzyklopädie wird sie nicht einmal am Rand erwähnt. Michael Stegemann nennt sie in seiner kanonischen Saint-Saëns-Biographie immerhin in einem Satz: Lediglich in dieser Oper seien Bühnen- und Realzeit identisch, doch nicht einmal diese Information stimmt: L’ancêtre spielt in ersten französischen Kaiserreich, nicht ein Jahrhundert später – doch dass Camille Saint-Saëns’ letzte Oper (sieht man einmal von der Zweitfassung der Déjanire ab) in die Reihe der Opern-Einspielungen der Bru Zane-Kollektion aufgenommen werden würde, war so sicher wie das Amen in der Kirche. Mit dem Vorfahren wurde also die siebente der 13 Opern des Komponisten ersteingespielt. Uraufgeführt am 24. Februar 1906 in der Opéra de Monte Carlo, erlebte sie bis 1915 einige Aufführungen, unter anderem in Paris, Prag, Kairo und Antwerpen, dann verschwand sie mehr oder weniger in den Archiven. 2019 kam sie als Münchner Erstaufführung in der Theaterakademie August Everding heraus.

Bei Bru Zane hat man sich nun des Werks angenommen, dass die Kritiker nach der konzertanten Wiederaufführung als „Wunder“ und als geglückten Wurf bezeichneten. Ähnlich, wenn auch etwas weniger enthusiastisch, hatten schon die Rezensenten von 1906 reagiert, die dem mit 90 Minuten Spieldauer relativ kurzen, auf Wunsch Fürst Alberts I. von Monaco komponierten Dreiakter nicht vorwerfen konnten, dass es musikdramatisch missglückt sein; mag sein, dass im Einzelnen der Respekt vor de Lebensleistung des Komponisten schwerer wog als die Möglichkeit, am Libretto des Lucien Augé de Lassus oder der – gemessen an Reißern wie der Tosca – relativen Zurückhaltung der Musik herumzumäkeln. Es ist zweifellos holzschnitthaft und, von heute aus gesehen, typisch sentimental, doch macht bekanntlich der Ton die Musik. Nach Phryné war dies das zweite Textbuch, das de Lassus für Saint-Saene schrieb, der – da war er Richard Strauss nicht unähnlich – buchstäblich mit seinem Textlieferanten rang, um ein Werk von stringenter sprachlicher und dramatischer Klarheit schreiben zu können.

Die Handlung wird im Wesentlichen von einer unnachgiebigen, schrecklichen alten Frau, der titelgebenden Ahnin angetrieben, die in jedem Sinne blind ist, weil sie mehr an der Vendetta als die Versöhnung zweier korsischer Clans interessiert ist. Im Grunde geht es um eine Romeo und Julia-Variation: Die Familien Piétra Néra und Fabiani, deren Kinder Tébaldo und Margarita sich lieben, sind so verfeindet wie die Montague und Capulet. Selbst dem Einsiedler Raphael gelingt es nicht, die Familien zu vereinigen, weil die Ahnin der Jungen starrsinnig auf der ewigen Blutrache beharrt. Es kommt, wie es kommen muss: Tébaldo tötet, sich selbst verteidigend, den ihn hinterrücks überfallenden Enkel der Alte, diese zwingt die Schwester der Margarita, die ihrerseits, doch erfolglos, Tébaldo liebt, den Feind zu töten, doch bevor es dazu kommt, hat die Alte ihre Enkelin selbst getötet, weil sie, blind wie sie ist, daneben schoss. Der Vorhang fällt über einer menschengemachten Tragödie.

Saint-Saëns hat diese Geschichte, die so holzschnitthaft wie seltsam wirkungsvoll ist, mit seiner späten Kunst der dramatisch-lyrischen Ausmalung nicht symphonisch aufgebläht, sondern unterstrichen und „wasserkoloriert“, wie ein zeitgenössischer Kritiker durchaus bewundernd schrieb. An Einzelheiten bietet die Partitur etliche Feinheiten: beginnend mit dem Übergang von dramatischem Fluchmotiv zu den milden Tönen eines Sonnenaufgangs, in dem der Eremit sich wie der Heilige Franziskus mit seinen Brüdern und Schwestern, den Bienen, unterhält. Für die empfindsamen Passagen der zärtlichen Erinnerung fand der Komponist ebenso Töne wie für die Unnachgiebigkeit der rachesüchtigen Mitglieder der Familie Fabiani. Saint-Saëns komponierte, das Drama im Blick behaltend, meist am Text entlang, ohne auf größere Formen zu verzichten; ein Quartett markiert die elementare Spannung zwischen den Liebenden, die mit Hilfe des Geistlichen in die Fremde und die Freiheit entfliehen wollen, der bösen Frau und der verzweifelten geschädigten Dritten, die sich weigert, aus dem Hinterhalt auf den geliebten Mann zu schießen. Ein Chor von wasserschöpfenden Frauen, mit denen sich ein Genrebild auf die Bühne gestellt wird, und ein Requiem, ein Liebesduett und ein Monolog des Eremiten, mit dem die Oper beginnt: das sind so die Pole, aus denen die Musikdramaturgie besteht, die von der Hoffnung auf Versöhnung über eine kurze Minute des Glücks zum erneuten Ausbruch des Familienkriegs bis zum Tod der unschuldigen Frau reicht, den man nicht als tragisch, sondern als verbrecherisch bezeichnen muss. Saint-Saëns hat die finstere Geschichte mit all seinen Kunstmitteln angereichert, die aus ihr zwar gewiss nicht „eines seiner geheimnisvollsten Werke“ macht, wie Alexandre Dratwicki im wie üblich mit Texten, Gasbriel Faurés Uraufführungskritik, raren Fotos und Zeichnungen exzellent gemachten Büchlein zur Produktion anmerkt – doch sicher eines, das in seiner Nähe zum seinerzeit bereits eingeführten Verismo eine neue Art eines Musikers verrät, dem man immer wieder unterstellt hat, dass er in seinem Leben keine stilistische Wandlung durchgemacht habe. Zugegeben: Für ein Werk von 1906 wirkt es, bei aller klanglichen Raffinesse und thematischen Präzision, vergleichsweise altbacken, die Erinnerung an den Hitchcock-Komponisten Bernard Herrmann (Psycho) scheint mir weit hergeholt, doch versucht man einmal, sich von der Dominanz der ganz Modernen und einem zweifelhaften Fortschrittsbegriff frei zu machen, um dem französischen élan vital gerecht zu werden, wünscht man sich eine neue szenische Wiederaufführung eines Stücks, das genug Potential hat, um im (dramatischen, nicht musikalischen) Holzschnitt noch unsere Zeit am Werk zu sehen. Familienkonflikte und fürchterliche Verstrickungen sind ja bekanntlich nicht von Gestern.

Schon die akustische Interpretation macht Freude. Mit dem Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, in dem die Nachfolgemusiker jenes Orchesters sitzen, mit dem L’ancêtre einst uraufgeführt wurde, und mit dem Philharmonic Chorus of Tokyo hat man unter dem Dirigenten Kazuki Yamada den richtigen Ton getroffen. Jennifer Holloway ist eine starke wie scharf artikulierende Nunciata (die verknöcherte Alte), Hélène Carpentier eine entzückende Margarita, Julien Henric ein überzeugender Tébaldo, ebenso Gaëlle Arquez, als enttäuschte Schwester natürlich ein Mezzo. Michael Arivony singt den Raphaël; er tut es so, dass die Sanftmut des Geistlichen, die ja auch gehörig auf die Nerven gehen kann, so dramatisch überzeugt wie das gesamte Werk – das, man muss es wiederholen, erst in einer szenischen Aufführung seine ganze Güte beweisen kann.

Frank Piontek, 29. September 2025

Camille Saint-Saëns

L’ancêtre

Palazetto Bru Zane (Opéra français 44)

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Dirigat: Kazuki Yamada