Sängerfest und Mittelalter-Mummenschanz

Mit keinem anderen Werk hat Wagner so gerungen wie mit dem „Tannhäuser“, in dem sein Lebensthema, der Kontrast zwischen Eros und Agape, sinnlicher wie geistiger Liebe zum ersten Mal und paradigmatisch thematisiert wird. Es existieren nicht weniger als vier Fassungen. Kein Wunder, dass der „Tannhäuer“ ein Steinbruch der Dirigenten wurde, die sich aus den verschiedenen Fassungen nach Belieben „ihre“ eigene Fassung herstellen, aber auch und noch mehr für Regisseure, die sich des Stücks bedienen, um ihre Obsessionen, Kommentare, zum Teil abstrusen Lesarten und Bebilderungen auf die Bühne zu bringen. Frankfurts GMD Thomas Guggeis, der jüngst eine fulminante Aufführung dirigierte, nannte den „Tannhäuser“ ein „hybrides Werk“ denn er sei eine Reverenz an die Form der romantischen Oper und doch schon auf dem Weg zum Musikdrama als „symphonischer Oper“ (Egon Voss).

Am Theater Magdeburg hat man sich jetzt zur Eröffnung der Spielzeit 2025/26 entschlossen, die vergleichsweise bescheidene, weniger raffinierte, aber klare Version der Dresdner Urfassung (1845) in einer Neuinszenierung der britische Regisseurin Adele Thomas (Ko-Intendantin der Wels National Opera) auf die Bühne zu bringen. Es ist ihr Wagner- und Deutschlanddebüt.

Adele Thomas verzichtet auf alle Versuchungen der Aktualisierung und zeigt die Oper fast „werktreu“, eindimensional, jedenfalls ganz realistisch (pseydo-mittelalterlich) und „hübsch“ anzusehen. Allerdings hat ihr die Bühnen- und Kostümbildnerin Cécile Trémolieres ein Mittelalter entworfen, das allzu dick aufträgt und vor keiner Unsinnigkeit zurückschreckt. Vor allem die Kostümierung kann nicht anders als grotesker Mummenschanz bezeichnet werden.

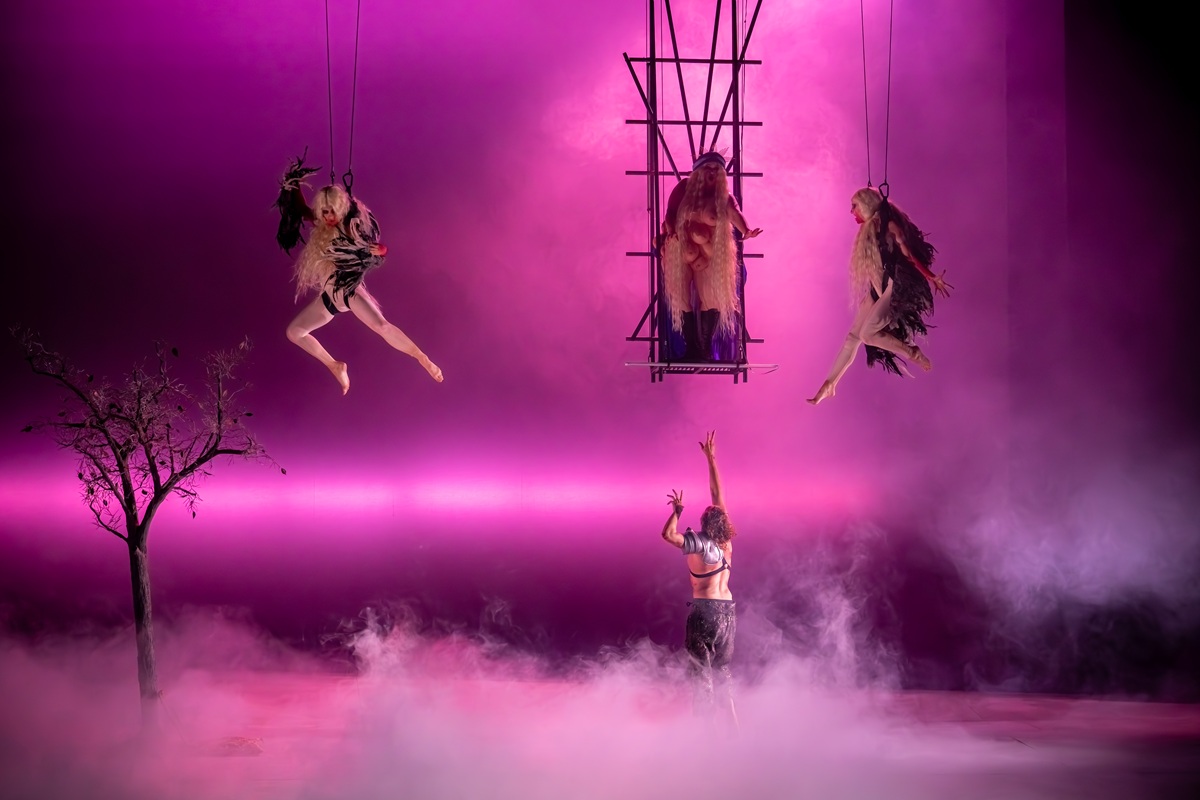

Den Rahmen dieser Inszenierung bildet (statt Hörselberg) eine Art Klostermauer mit Heiligennische. Darin steht, von leuchtender Gloriole umgeben, die Gottesmutter als Himmelskönigin im blauen Umhang und goldener Krone. Es ist allerdings die verkleidete Liebesgöttin, die alsbald ihre fromme Hülle abstreift und sich als Artemis von Ephesos entblößt, als Urmutter mit vielen Brüsten, an deren einer der liebestrunkene Tannhäuser sich regelrecht satt saugt, bevor er vom Liebesekel und Venusüberdruss, von der Sehnsucht nach Welt und Nachtigallengesang gepackt wird. Fliegende vogelartige Wesen, dienstbare Geister der Venus, die übrigens von der polnischen Mezzosopranistin Jadwiga Postrożna imposant und durchschlagskräftig gesungen wird. Man kann in der gleichzeitigen Darstellung von Venus und Maria vermuten, dass die Regisseurin auf den Kernkonflikt Wagners hinweisen wollte, die antinomische Sehnsucht nach himmlischer und irdischer, reiner und sündiger Liebe.

Tannhäuser, von Venus verflucht, wird entlassen in eine leere Bühne, Von wegen Wald und Vogelzwitschern. Stattdessen viel Bühnenqualm, wie auch im dritten Akt. Der junge Hirt pflanzt ein einsames Bäumchen, das im dritten Akt wiederkehrt. Im Wartburgbild des zweiten Aktes lässt es die Ausstatterin so richtig krachen und zeigt ein rosa angestrichenes gotisches Chorgestühl (Rittersaal?) mit Sechzigerjahre-Sitzmulden, dahinter ein unsäglicher Wandteppich. Elisabeth tritt auf und singt fulminant ihre Hallenarie. Aurora Martens besitzt für diese Partie schöne Stimmfarben, große Sensibilität im Piano und große Durchschlagskraft bei ihren dramatischen Ausbrüchen. Außerdem singt sie vorbildlich Wortverständlichkeit.

Sie liebt Tannhäuser unglücklich, weil von ihm alleingelassen. Noch als er von der Wartburggesellschaft verstoßen wird, setzt sie sich für sein Seelenheil ein. Warum Thüringens Landgraf dann allerdings wie ein (jüdischer?) Hohepriester in schwarzer Soutane, mit violetter Stola und hoch aufragender Kopfbedeckung auftritt, bleibt rätselhaft und uneinsichtig, wie Manches in der an Symbolen und mythischen Hinweisen nicht armen Aufführung. Johannes Stermann singt allerdings einen vorzüglichen Landgrafen. Er verfügt über eine nobel-samtige, große Bassstimme und ist ein Vorbild an Wortverständlichkeit und Gesangskultur.

Der Aufmarsch der Wartburggesellschaft wird zum grotesken Kostümfest. Man wohnt einem Defilee klischeehafter Mittelter-Kostüme bei, zum Teil unsinnig oder allzu klischeehaft verunstaltet und unbekümmert quietschbunt. Die Sänger stehen als Fahnenträger an der Rampe. Man könnte das Wartburgbild geradezu als unfreiwillige Karikatur oder Selbstparodie verstehen. Die Krone dieses Aktes setzen die als Strohmandeln oder Krampusse verkleideten Tänzer des Magdeburger Balletts auf, die bäuerlichen Riten (ursprünglich heidnische Riten) aus dem süddeutschen Raum entsprungen zu sein scheinen. Sie hüpfen völlig überflüssig und fehl am Platz durchs Bild.

Im dritten Akt sieht man wieder eine leere Bühne, viel Qualm und das Bäumchen aus dem ersten Akt. Der Pilgerchor setzt sich aus Zerlumpten, Kranken mit Krücken, Geißlern und allzu Frommen im Büßergewand zusammen, die gar ein riesiges Kruzifix schleppen. Sie schlurfen weihevoll über die Bühne (man denkt an Oberammergau). Tannhäuser, der schon im zweiten Akt als fast pathologisch nervöser Zappelphilipp, als merkwürdiger Fall von Außenseiter gezeigt wird, hat seinen großen Auftritt. Der junge amerikanische Heldentenor James J. Kee (der übrigens meist fast nackt im Lederharnisch auftritt) ist ein Glücksfall der Besetzung. Seine Romerzählung – und nicht nur die – singt er mit großer, strahlender, mühelos heldischer Stimme bei guter Sprachbehandlung und packender Gestaltung. Die einzige Enttäuschung im Sängerensemble ist der in Belgrad geborene Bariton Marko Pantelić. Er singt mit deutlich zu kleiner, ja unscheinbarer Stimme und ohne Emotion den Wolfram von Eschenbach, wenn auch bemüht kultiviert. Doch sein Lied an den Abendstern verpufft. An sich ist das eine Paradearie für einen großen Bariton.

Dafür darf man am Ende der wunderbaren Wiederauferstehung der aus Liebeskummer gestorben Elisabeth beiwohnen, die dem sündhaft beladenen Tannhäuser das ergrünte Reis des Papstes von ihrer Totenbahre aus überbringt. Eine wahre Heilige, die dem verbannten und verfluchten Ritter göttliche Erlösung übermittelt, bevor sie von der Bühne rennt. Nun kann Tannhäuser beruhigt sterben. Wieder sieht man die Klostermauern und nun eine verwaiste Heiligennische.

Alles in allem eine regielich und bühnenbildnerisch geschmacklose Produktion, immer an der Grenze zum Kitsch. Vom unentwegten Barmen, Frömmeln und Revitalisierten überkommener Operngesten zu schweigen.

Umso beglückender, ja faszinierender geriet die musikalische Seite der Aufführung unter Leitung des US-amerikanischen Dirigenten Erik Nielsen. Er hat den (fabelhaften) Chor des Hauses, die Magdeburger Singakademie (Leitung Martin Wagner) und die klangschön und makellos aufspielende Magdeburgische Philharmonie zu einer großen, bewegenden Aufführung animiert. Die klug disponierten Vorspiele zum ersten, noch mehr das melancholische Vorspiel zum dritten Akt gerieten großartig. Nielsen hat einmal mehr bewiesen, dass man auch an mittleren Häusern einen eindrucksvollen, präzisen und berührenden „Tannhäuser“ hören kann.

Dieter David Scholz, 29. September 2025

Tannhäuser

Richard Wagner

Theater Magdeburg

Besuchte Aufführung: 27. September 2025

Premiere am 14. September 2025

Regie: Adele Thomas

Musikalische Leitung: Erik Nilsen

Magdeburgische Philharmonie

Nächste Aufführungen: 5. und 9. Oktober, 16. November, 12. Dezember 2025