Banales, Gag-orientiertes Regietheater

Zu dem wieder einmal in exzessivem und stückentfremdendem sowie Richard Wagners Intentionen für den Vorabend des „Ring des Nibelungen“ mit einiger Lust konterkarierenden regietheatralischen Konzept für „Das Rheingold“ durch Regisseur Tobias Kratzer an der Bayerischen Staatsoper München im Bühnenbild und den Kostümen von Rainer Sellmaier und dem Licht von Michael Bauer habe ich schon alles aus meiner Sicht Wesentliche in meiner Rezension der 2. Reprise am 31. Oktober 2024 geschrieben (Merker 12/2024). Das Ganze beginnt ja mit einem Alberich, der als desorientierter Sandler oder Penner vor einem alten dunklen Kirchenbau steht, auf dem das berühmte Wort von Nietzsche groß zu lesen ist „Gott ist tot“. Das eröffnet zumindest im Ansatz die Vermutung einer interessanten, möglicherweise philosophisch orientierten Inszenierung dieses Auftakt-abends des neuen Tetralogie am Bayerischen Nationaltheater. Das Thema Religion und Kunst hat schon Wagner stets sehr interessiert, der in bestimmter Weise mit dem „Ring“ und „Parsifal“ eine Art Kunstreligion entwickeln wollte.

Allein, was in München auf diesen ersten interessanten Eindruck folgt, ist ein an Banalität kaum zu übertreffender Slapstick Alberichs mit den viel zu jungen Rheintöchtern, die wie Besucherinnen eines Fitness-Centers oder Freizeitparks auf Teneriffa aussehen, aber mit der Aura von sog. Rheintöchtern nichts am Hut haben. So ist auch das Gold nur ein Plastiksack mit Glühlampe – nachdem überflüssigerweise aus seinem Versteck noch etwas Pyrotechnik zum Einsatz kam – kaum der Rede Wert für so viel Aufregung, die damit endet, dass Alberich Flosshilde auch noch ins Bein schießt!

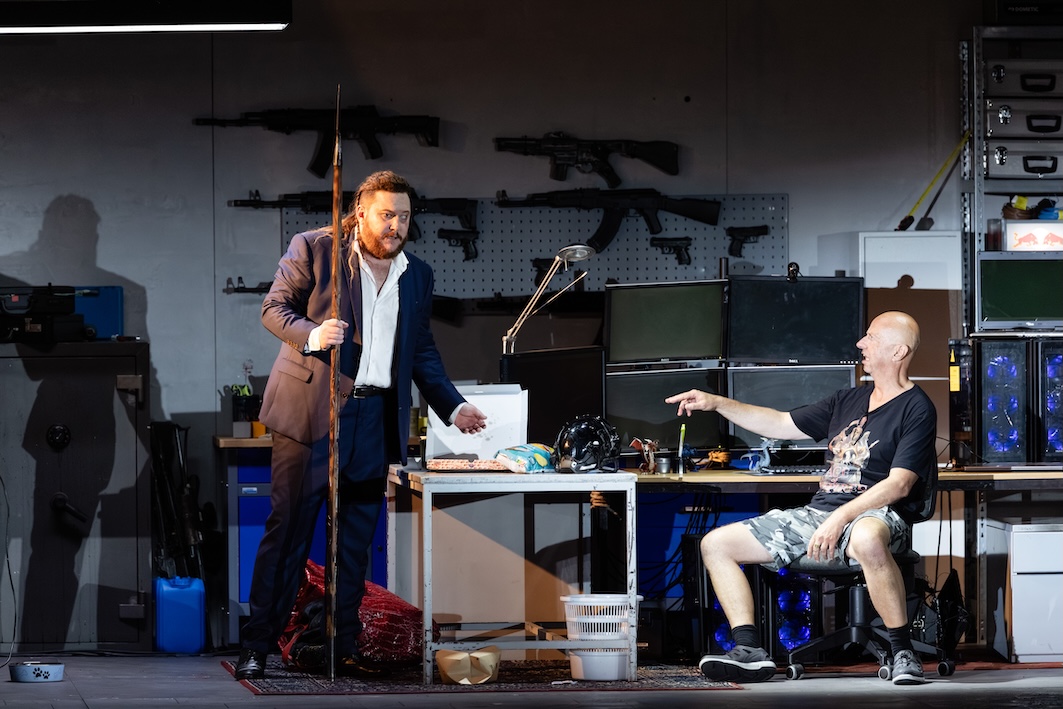

Im 2. Bild lungern die vermeintlichen Götter vor und auf einem hässlichen Stahlgerüst auf alten Matratzen und warten offenbar auf die Fertigstellung Walhalls. Später stellt sich heraus, dass da ein neugotischer goldener Hochaltar ist (hier noch unter einer grauen Plastikplane verborgen) – das eigentlich einzige spektakuläre Bild des Abends und bezeichnenderweise im Prinzip auch das einzige bei Besprechungen dieser Inszenierung verwendete. Denn sonst gab es an der Isar optisch nicht wirklich Neues. Das Nibelheim-Bild, welches Alberich als Punk-artigen Sammler von Feuerwaffen in einer Start-up-Garage zeigt, in der sein Bruder Mime mit Hund am Tarnhelm bastelt, bietet kaum interessante Einblicke in eine wirklich spannende Inszenierung. Ähnliches sah man gerade noch im Pariser „Rheingold“, dort aber beklemmender. Dass bei Alberichs Drachenverwandlung die ganze Garage durchgeschüttelt wird, weil der Schwanz des vermuteten Ungeheuers gegen das Tor ballert, kann allenfalls als entbehrlicher Gag durchgehen, zumal Mime danach mit seinem toten (Stoff-)Hund zu sehen ist.

Videos kommen im gewohnten Überfluss natürlich auch zum Einsatz, wenn es – wie im Kino – im Flugzeug auf die Reise nach Nibelheim und von Nibelheim ins 4. Bild zurückgeht. Denn von einem Walhall will man angesichts der grassierenden Banalitäten gar nicht sprechen. Dabei wird die Kröte in einer Sandwich-Box mitgeführt und stößt beim – offenbar – US-amerikanischen Zoll auf Ablehnung…

Im 4. Bild findet – wieder retour im Kirchenraum – die völlige Beraubung Alberichs nicht nur seines Goldes und Ringes, sondern auch seiner Kleidung statt. Das hat sich seit der Premierenserie eingeprägt. Fast 20 Minuten lang muss der Sänger Martin Winkler, nach Markus Brück in der Premierenserie, splitterfasernackt zwischen den Kirchenbänken herumturnen und bei seinem Abgang nach dem Fluch auch noch an einen Kirchenpfeiler pinkeln. Als ich zur Feier des 80. Geburtstags von Peter Konwitschny bei seinem „Ring“ in Dortmund war und Tobias Kratzer auf dem Podium interviewt wurde, fragte ich als einer aus dem Publikum, warum er zu dieser extremen optischen Darstellung greifen muss, wenn doch alles, was da mit dem Alben passiert, so klar in den Wagnerschen Regieanweisungen und der Partitur sowie dem Gesang in der Szene bereits enthalten ist. Was gibt es Stärkeres als die ultimative Negativ-Aussage Alberichs „Das Leben, doch nicht den Ring“?! Dagegen ist völlige Nacktheit und an einen Pfeiler pinkeln geradezu banal, wie allerdings vieles in dieser Inszenierung. Kratzers lapidare Antwort in Dortmund war sinngemäß: „Was wollen Sie, ich bin Regisseur und inszeniere…!“

Banalisierend geht es dann auch mit dem Auftritt der Erda weiter, die wie ein gesetzteres Hausmütterchen aussieht und auch bei all den interessanten Kommentaren, die sie macht, eine kaum glaubhafte erotische Alternative zu Wotans Fricka bietet die von Ekaterina Gubanova verkörpert wird, wenn auch diesmal vokal nicht so stark wie in anderen Rollen. Immerhin spielt Erda mal mit dem Ring, das war ganz interessant. Gesungen hat Wiebke Lehmkuhl die „Urmutter“ aber – dunkel raunend – sehr gut.

Bis dahin findet also eine totale Entmythologisierung des Vorbands der Tetralogie statt, bei einer streckenweisen Verherrlichung des Hässlichen und der Anti-Erotik, wohl um eine vermeintlich interessante und Aufmerksamkeit erregende – besser heischende – andere und vor allem prosaische Sicht auf das Geschehen zu dokumentieren. Das machte aber den Abend mit dem Baugerüst und sonstigen Bildern recht langweilig, zumindest optisch. Erst das finale Bild mit dem Einzug der Götter in diesen nun Walhall repräsentierenden neugotischen und goldüberladenen Hochaltar mit dem klassischen Kirchenfenster dahinter war ein absoluter Hingucker – zu spät und zu wenig, um zumindest meines Erachtens den Abend zu retten. Die Hamburger werden sicher viel Spaß mit Tobias Kratzer als ihrem neuen Intendanten bekommen – beneiden tue ich darum sie sicher nicht.

Vladimir Jurowski dirigierte das Bayerische Staatsorchester wiedermit viel Liebe zum Detail und einer relativ analytischen Interpretation, die jedoch die innere Dynamik des Stücks nie außer Acht ließ und ein gutes Herausarbeiten der Leitmotive ermöglichte. Nicholas Brownlee sang den Wotan klar und deutlich mit nicht allzu großem Bassbariton, dem ich derzeit den „Walküre“-Wotan (noch) nicht zutraue. Sean Panikkar war wieder ein intellektueller und ständig Zigaretten rauchender Loge mit gutem Tenor. Er demonstrierte einige interessante neue Facetten dieser so wichtigen Rolle. Martin Winkler sang den Alberich intensiv mit charaktervoller Stimme, auch mit zwei unter die Haut gehenden Flüchen. Matthias Klink, der Zürcher Loge, war eine sehr gute Besetzung für den Mime. Matthew Rose und Timo Riihonen waren Fasolt und Fafner als sich vor Wotan degeneriert buckelnde Pfarrer. Darauf muss man auch erstmal kommen, selbst in einer Kirche… Die noch sehr jungen Sarah Brady als Woglinde, Verity Wingade als Wellgunde und Yajie Zhang als Flosshilde sangen gut, aber doch etwas leichtgewichtig als vermeintliche Rheintöchter. Miljan Siljanov konnte als Donner gefallen und Mirjam Mesak war eine eher unauffällige Freia. Ian Koziara war mit seinem fahlen Tenor ein unzureichender Froh.

Wie soll das in der „Walküre“ nur weitergehen?! Zeit hat Kratzer dafür wahrlich genug!

Klaus Billand, 30. August 2025

Das Rheingold

Richard Wagner

Münchner Opernfestspiele

Besuchte Aufführung am 28. Juli 2025

Premiere: 27. Oktober 2024

Inszenierung: Tobias Kratzer

Musikalische Leitung: Vladimir Jurowski

Bayerisches Staatsorchester