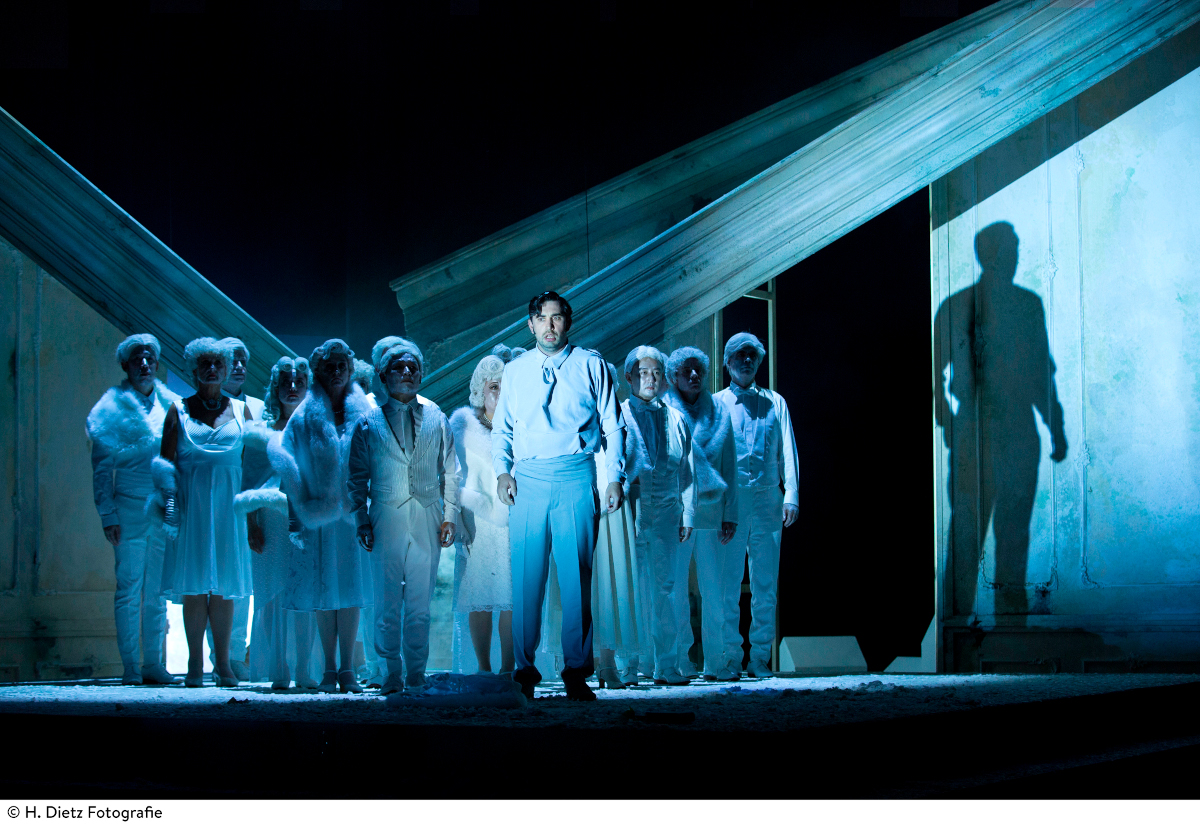

Die Blätter beginnen im 2. Akt zu fallen. Tatjana hat ihren Brief geschrieben und abgeben lassen, nun kommt der Angebetete und teilt ihr unmissverständlich mit, dass er kein Interesse an ihr habe. Da fallen die ersten feuilles – es ist wie in einer frühen Tannhäuser-Inszenierung, wenn die Pilger heimkehren. Wir hören tatsächlich auch im russischen Stück – es ist ein Zufall, der auf die Stimmung, nicht auf die Situation deutet – einen Holzbläser-Akkord, der so auch im dritten Akt der Wagner-Oper erklingen könnte. Es ist alles sehr, sehr gedeckt, die Farben des Stücks sind auch danach, vom frühlingshaften Grün des Anfangs über die Leuchtkraft der hoffnungsvollen Mitte (Tatjanas Hoffnung, welche sonst?), bis sich am Ende alles in jenes edle wie schneeige Weiß verwandelt, in dem Tatjana wie gefangen scheint.

Im Programmheft zu Eugen Onegin werden nicht zufällig viele Zeilen, die der regieführende Intendant Lothar Krause zu seiner Inszenierung geschrieben hat, der Farbsymbolik gewidmet, welche die Bühnen- und Kostümgestalterin Aylin Kaip zusammen mit dem Lichtmacher Stefan Pampel auf die Szene gestellt hat. Krause versteht den Onegin als traurige Geschichte einer verlorenen Zeit, als Tragödie dreier Protagonisten, die in einer Welt leben, die zu Beginn schon nur noch von der Vergangenheit lebt und am Ende, bei Gremins, angemodert ist. Der Symbolismus der Farben setzt sich im gebauten Bild fort, das zwischen Realismus und Andeutung changiert; die verschiebbaren Wände und Deckenbalken werden als pars pro toto für einen Raum genommen, den man sich einerseits vorstellen, andererseits als Ort einer Seelenlandschaft deuten kann. Realismus: Das heißt vor allem, dass man hier die Figuren ernst nimmt und sie nicht als Beweise für irgendeine Unzulänglichkeit menschlicher Charaktere oder gar Zerrbilder interpretiert. Wenn Inga Lisa Lehr die Tatjana spielt, spielt sie eine junge Frau, die zwar von der Lektüre sentimentaler englischer Romane – sie liest gewiss nicht die Werke einer Jane Austen – inspiriert wird (und die sie später, während des Streits, desillusioniert Seite für Seite ausreißen wird), aber zugleich über eine Kraft verfügt, die ihre Leidenschaft nicht denunziert. Kein Zweifel: Sie liebt den fremden Mann wirklich, weil sie gleichzeitig ihre eigene Sinnlichkeit entdeckt, woran auch der Blick auf ihr charmantes Dekolletee und das Herumgewälze auf dem Boden keinen Zweifel lassen. Wenn sie am Ende dem heimkehrenden Onegin ihre Liebe bekennt und sich doch nicht von ihrem Ehemann abwendet, ist’s gleichfalls authentisch. Tatjana muss sich nicht verbiegen, um – nicht nur auf dem blütenweißen, riesigen Schleier ihres Zimmers –immer ehrlich zu sein; der zärtliche Austausch mit Gremin lässt auch daran keinen Zweifel. Und Olga, die gewöhnlich als leichteres Mädchen dargestellt wird, bleibt’s – doch zugleich spüren wir ihr schockhaftes Erkennen angesichts der Katastrophe, die Lensky sich und den Seinen angetan hat, indem er Onegin zum Duell gefordert hat. Das fällt aus, denn bevor sie die rituellen Schüsse abgeben können, hat sich Lensky zu Onegin begeben, um sich, ganz nah beim Freund, mit seinem Revolver zu erschießen: ein Mann, der an seinen Idealen gescheitert ist, es im letzten wahren Moment seines Lebens erkennt und die Konsequenz daraus zieht.

Man könnte nun monieren, dass Krause und der Dirigent Arn Goerke die Bauernszene des 1. Akts gestrichen haben, weil sie den Onegin auf das rein Menschliche, die seelischen Konflikte eben, konzentrieren wollten. Das ist schade, weil auch diese Musik kostbar ist und mit den Bauern das Milieu gezeichnet wird, in dem Tatjana und die Larins leben. Dafür entschädigt ein Paar, das an wenigen Stellen hereintanzt und auf choreographischer Ebene die Geschichte Tatjanas und Onegins (das alte Spiel: Anziehung und Abstoßung) interpretiert; Ali San Uzer und Isabella Bartolini machen das mit Barbara Busers Schrittanleitungen so diskret, dass die latente Peinlichkeit meist vermieden wird, die immer dann droht, wenn eine Tanzbeigabe in eine Hofer Oper hineingezwängt wird. Dafür entschädigt auch die zauberhafte Aufwertung des Monsieur Triquet, der mit Markus Gruber nicht als Karikatur eines abgelebten Zeitalters, sondern sein Couplet als Weißclown in leuchtendem Gelb singt, auch Luftballons verteilt: eine Hommage und ein ehrlicher wie bewegender Glückswunsch für Tatjana.

Dafür entschädigt nicht zuletzt auch das Orchester. Arn Goerke zeichnet mit den Hofer Symphonikern und dem Opernchor ein betörendes Pastellbild, das dem Untertitel der Lyrischen Szenen gerecht wird, und nur dann, wenn’s krachen muss, also ab der Streitszene des 2. Akts, gleichsam opernhaft aufdreht (doch gewiss: Onegin ist eine Große Oper). Nur Beckmesser würden bemerken, dass vor der Pause nicht alle Blechbläser ihre notierten Töne fanden. Minseok Kim ist ein vergleichsweise zart und zurückhaltend (also „lyrisch“), aber äußerst deutlich artikulierender Lensky, Stefanie Rhaue eine gleichermaßen deutliche, gar nicht ältliche Filipjewna (ein emotionaler Höhepunkt: die Umarmung Tatjanas, denn die erfahrene Frau weiß, wie’s ausgehen wird), Sylwia Pietrzak eine stimmlich gute Olga, Franziska Rabl eine schöne, auch schön aussingende Larina (eine schicke Frau im schicken Hosenanzug), Michal Rudziński ein nicht orgelnder Gremin (also passend zur allgemeinen musikalischen Stimmung; gut so) – und endlich Andrii Chakov ein selbstbewusster und verzweifelter, stolzer und sensibler Onegin. Man möchte nicht meckern, aber an der Aussprache könnte Chakov noch arbeiten, dann wäre auch sein Onegin vollgültig. An Minseok Kim, der seine Hofer Karriere als unverständlicher Tenor begann, kann man hören, wie das geht.

Die Hauptsache aber bleibt, auch wenn sie lange dazwischen nichts singt, denn doch, vom Frühlingsbeginn bis zum Winterende, von der Leidenschaft der Jugend zur kontrollierten Emphase der Reife und Selbstüberwindung, Tatjana. Inga Lisa Lehr arbeitet sich gerade vom lyrischen zum dramatischen Sopran, sie macht das meist betörend, das heißt: Je länger der Abend dauert, desto sicherer klingt ihre hellglänzende Stimme, aber die Briefszene ist ja auch kein Pappenstiel, sondern eine „Nummer“, die aufgrund ihrer energetischen Unterbrechungen ungewöhnlich viel Kraft und Steuerung verlangt, weil die Sängerin nicht vom ersten bis zum letzten Takt auf einer Welle reiten kann. Mit ihrer nunmehr zweiten Tatjana-Aufführung hat sie jedenfalls das Publikum erreicht – so wie die ganze Produktion. Denn auch der Herbst hat ja bekanntlich schöne Tage.

Frank Piontek, 6. Oktober 2025

Eugen Onegin (deutsche Fassung)

Peter Tschaikowsky

Theater Hof

Besuchte Aufführung am 5. Oktober 2025

Premiere: 20. September 2025

Inszenierung: Lothar Krause

Musikalische Leitung: Arn Goerke

Hofer Symphoniker