Giuseppe Verdi hat seinen 28 Opern immer Titel verliehen, die entweder ein Ereignis (Un giono di regno, La battaglia di legnano, Un ballo in maschera) darstellten, oder aus dem/den Namen von Protagonisten bestanden (Nabucco, Rigoletto, I due foscari, I lombardi, Falsaff, La Traviata etc.). Einzig bei Forza machte er eine Ausnahme, setzte (wie Ángel de Saavedra in seiner Vorlage, dem Schauerromantikdrama La fuerza del sino) dieses Motto als Titel. Das ist bemerkenswert, weil Verdi damit unterstreicht, dass ihm an diesem Stoff – neben der (wie oft in seinen Opern) unglücklichen Liebesgeschichte – eben besonders die Milieuschilderung und die politische Stimmungslage beschäftigten. Dadurch, dass in der Vorlage und in der Oper die drei klassischen aristotelische Einheiten des Dramas (Zeit, Handlung, Ort) geradezu mit Füssen getreten werden, löst sich La forza vom individuellen, klar verorteten Schicksal und macht den Weg frei zum Allgemeingültigen, kann und muss von jeder Generation, jeder Inszenierung neu hinterfragt werden. Der Stoff ist durch und durch vom Krieg geprägt. Sowohl Verdi als auch Ángel de Saavedra hatten Erfahrungen mit dem Krieg: Verdis Landgut lag nur rund 70 km entfernt von Solferino, wo 1859, kurz bevor Verdi mit der Komposition begann, eine der blutigsten Schlachten auf italienischem Boden stattgefunden hatte; Saavedra kämpfte im Spanischen Unabhängigkeitskrieg 1807-1814 an der Front gegen die Bonapartes (Napoléon und Joseph) und wurde verwundet. Die Oper ist also auch und vor allem ein vielschichtiges, wie ein Breitbandfresko anmutendes Plädoyer gegen den Krieg, in welchem das Individuum seinem Schicksal überlassen bleibt und meist sinnlos untergeht.

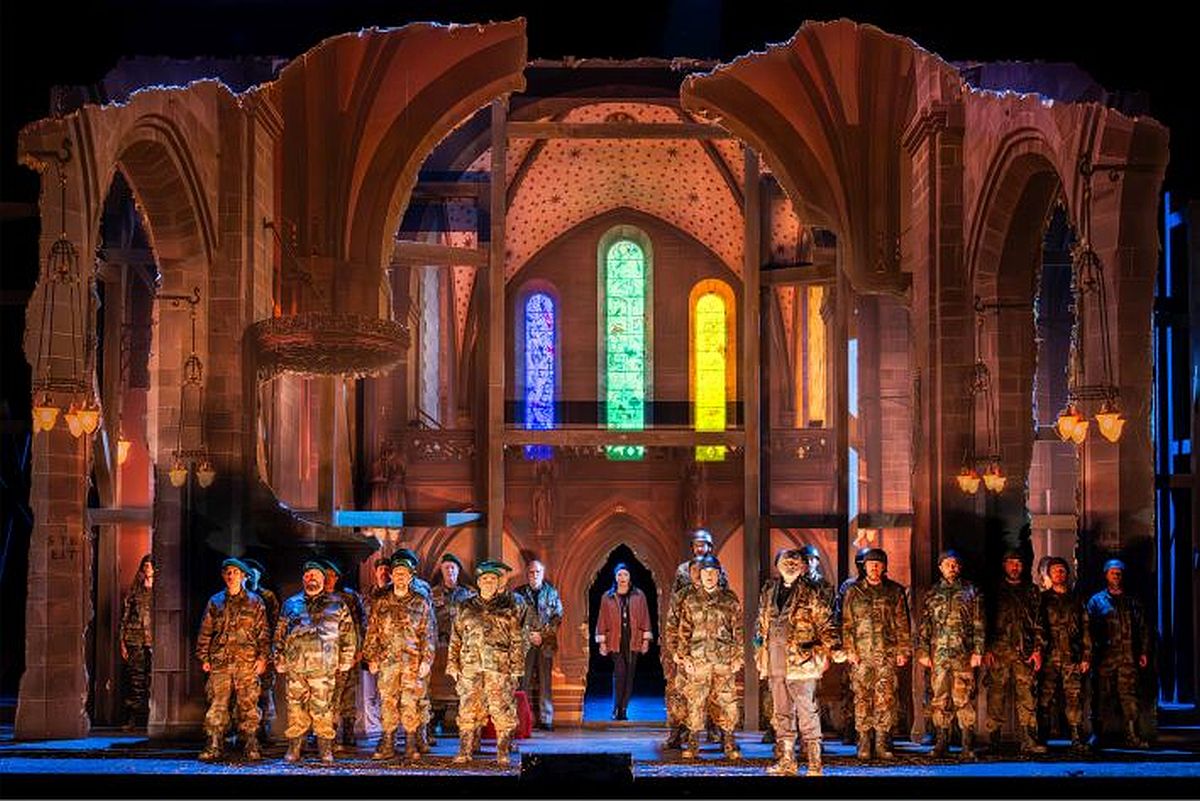

Dies sah auch das Inszenierungsteam der Neuproduktion am Opernhaus Zürich so. Und nach den drei eher zwiespältigen Inszenierungen dieser langen Verdi-Oper in Zürich (1992, 2005, 2018) darf man von einem bemerkenswerten Theaterabend sprechen. Die Regisseurin Valentina Carrasco, der Bühnenbildner Carles Berga, die Kostümgestalterin Silvia Aymonino, die Lichtdesigner Fabrice Kébour, und der für die Videos verantwortliche Massimiliano Volpini verorten die Handlung in einer dystopischen Schweiz. Diesmal wird die Schweiz nicht vom Krieg verschont, kann keine „Ränkli fürs Fränkli“ machen, wie der Historiker Jakob Tanner in seinem lesenswerten Beitrag im Programmheft das Cabaret Cornichon zitiert. Gedankliche Anregung zu dieser Sichtweise war wohl Friedrich Dürrenmatts allegorische Erzählung Der Winterkrieg in Tibet, die in komplexer, krasser Sprache Konflikte und deren Absurditäten untersucht und über den Zustand der Menschheit in einer post – apokalyptischen Zeit sinniert. Bei Valentina Carrasco spielt der erste Akt im zerstörten Hauptsitz der Zürich-Versicherung am Mythenquai, im ersten Bild des zweiten Aktes befinden wir uns in der Flaggen-Allee vor dem Palais des Nations in Genf, wo diverse Fahnen dann nach und nach schlapp machen, vom Imbisswagen (ein Dreirad Piaggio Ape) werden „Hot War Dogs“ verkauft und Preziosilla handelt mit Pistolen und Panzerfäusten, im zweiten Bild sucht Leonora Zuflucht in der zerstörten Fraumünster Kirche in Zürich, die Chagall-Fenster sind aber unversehrt geblieben. Im dritten Akt werden vor dem zerstörten Kongresszentrum Davos mit zerschossener WEF-Inschrift wiederum Waffen gehandelt, es wird Russisches Roulette gespielt und Melitone hält seine Kapuzinerpredigt mit Schnapsflasche und roter Warnweste. Die Uniformen, welche auf der Bühne zu sehen sind, entspringen zwar der Fantasie, doch lassen sich leicht Stadtpolizisten oder die überaus hässliche ehemalige Ausgangsuniform der Schweizer Armee identifizieren. Selbst Leonora muss nach ihrer Initiierung als Mitglied der Glaubensgemeinschaft (in Kampfanzügen, Padre Guardiano – der Wächter – sieht aus wie ein Brigadier) eine kugelsichere Kevlar Weste überziehen. In diesem dystopischen Krieg in der Schweiz ist niemand sicher, nicht mal eine Eremitin, die sich im teilweisen zerstörten Plenarsaal des Palais des Nations verbirgt, Sie hat zur Verteidigung eine automatische Schnellfeuerwaffe bereit.

Das ist dann schon ein starkes Zeichen, wenn man ausgerechnet der nicht unumstrittenen russisch-österreichischen Starsopranistin Anna Netrebko so eine Waffe in die Hand legt und sie dazu Verdis eindringliches Gebet „Pace, pace mio Dio“ singen lässt! Doch dazu später mehr. Jedenfalls ist es Valentina Carrasco und ihrem begabten Team gelungen, ein eindringliches Kaleidoskop des Krieges auf die Bühne zu bringen, die Szenenwechsel gelingen blitzschnell, die Aktion ist vielschichtig, bewegend und wird dem Stück überaus gerecht. Für mich war es Musiktheater mit Relevanz, und nicht wohliges Verharren in der Komfortzone. Natürlich wirken Kampfszenen auf einer Theaterbühne meist etwas unbeholfen, können leicht auch mal an Kinderspiele erinnern und bilden natürlich niemals die grausame Realität eines Krieges ab. Allerdings ist es auch sehr bedenklich, wenn gewisse Leute im Publikum bei den Einsätzen der Drohnen zu lachen beginnen (zu bequem und zu unbedarft geworden in der Watteverpackung der Neutralität?). Während der vom Orchester der Oper Zürich unter der Leitung von Gianandrea Noseda so packend gespielten Ouvertüre sehen wir in schnell aneinander geschnittenen Videoclips, dass der Feind über St.Margreten schnell mit Panzern nach St.Gallen und Winterthur vorrückt, sich das Mittelland unterwirft und Fernsehstationen besetzt. Wir sehen auch Leichen, an denen ein (echter) verlassener, süsser, kleiner Hund schnuppert. Erst zu Beginn des vierten Aktes erfahren wir, dass es sich um die aus dem Mittelland vertriebenen Flüchtlinge handelt, die hungernd vor den Toren des Plenarsaals des Palais des Nation Fra Melitone um Essen bitten und dem Krieg am Ende anscheinend doch nicht entkommen konnten. Der kleine Hund ist auch dabei, begleitet von seinem da noch lebenden Frauchen. Es sind gerade auch diese kleinen Geschichten, mit welchen die Regisseurin Valentina Carrasco uns berührt und zum Nachdenken bringt. Der Chor der Oper Zürich, die Chorzuzüger, die SoprAlti und der Kinderchor der Oper Zürich, sowie der Statistenverein am Opernhaus Zürich leisten in den vielen Massenszenen Großartiges. Da ist Kraft, packender Rhythmus (das Rataplan-Finale des dritten Aktes von schlagender Wirkung) und differenzierte Klanggestaltung zu erleben (Einstudierung: Klaas-Jan de Groot). Das Orchester der Oper Zürich unter der souverän schmissigen Leitung von Gianandrea Noseda glänzt im fesselnden, farbenreichen Tutti, in den Blechfanfaren und in den solistischen, fast kammermusikalischen Passagen, die es in dieser Oper eben auch gibt. Die Solovioline von Hanna Weinmeister und die Soloklarinette seien ganz besonders hervorgehoben!

Natürlich war man gespannt auf den Auftritt von Anna Netrebko, die zwar nicht zum ersten Mal auf der Bühne des Opernhauses Zürich singt, doch mit Leonora zum ersten Mal in einer Premiere mitwirkte. Im Vorfeld hatten sich verschiedene Kreise gegen den Auftritt der Starsopranistin gestellt, sogar die ukrainische Botschafterin in der Schweiz hatte sich eingemischt. Das nachvollziehbare Statement des Intendanten Matthias Schulz kann man auf der Webseite des Opernhauses nachlesen, dem Programmheft war auch ein Flyer mit einem QR-Code beigelegt, der zu einem Link mit dieser Stellungnahme führt. Vor dem Opernhaus hielten eine Handvoll Menschen mit ukrainischen Flaggen eine Mahnwache ab, drinnen waren der Applaus und die Bravi-Rufe riesig. Verdientermassen, denn Frau Netrebko flutete mit ihrer dunkel funkelnden Stimme, langen Phrasen, fulminanten Tönen und effektsicherer dynamischer Gestaltungskraft den Raum. Dazu kam ihr differenziertes darstellerisches Spiel. Ihr, der mittlerweile 54jährigen Diva, nahm man die junge Leonora in den Akten I und II ab, da war ein passendes Ungestüm der Jugend zu erleben und im Akt zwei das Burschikose der Frau in der Verkleidung als Mann. In stimmlich ganz große Fahrt kam sie natürlich in der Szene im Fraumünster, erst mit Rezitativ und Arie Son giunta – Madre, pietosa Vergine, dann im mit grandioser Einfühlungskraft und sauber und lange gehaltenen Tönen, fast wellenartig auf- und abschwellend interpretierten Duett mit dem Brigadier Guardiano, dem Michele Pertusi seine fantastische Bassstimme lieh. Erst im vierten Akt begegneten wir Anna Netrebko und Michele Pertusi wieder. Sie interpretierte das bereits erwähnte Pace, pace eher vehement fordernd als demütig bittend, ihm blieben die von celestialer Trauermusik umflorten Schlussworte Salita a Dio vorbehalten. In diesem Schluss fand auch die Liebesgeschichte mit Álvaro ihr fatales Ende: Im ersten Akt gab’s aufgrund der familiär angespannten Situation Leonoras nur ein eher flüchtiges Duett, in dem sie sich ihre Liebe mal kurz gestanden, dann fiel der folgenreiche Schuss, der Leonoras Vater traf. Die Liebenden sehen sich erst Jahre später wieder und müssen sogleich Abschied voneinander nehmen, da Carlo, Leonoras Bruder, meinte, die Familienehre durch Schwestermord retten zu müssen. Die Rolle des Álvaro war Yusif Eyvazov anvertraut worden, der darstellerisch etwas steif wirkte und mit teils überlaut gesungenen Passagen zwar zu imponieren, aber nicht zu überzeugen wusste, da von ihm vieles an differenzierter Charakterisierungskunst dem effekthascherischen Moment geopfert wurde. Sein Timbre ist Geschmackssache, für mich klingt seine Mittellage breiig und leicht belegt, da der Sitz der Stimme für meinen Geschmack zu weit hinten liegt. Aber dank seiner enormen Reserven an Dynamik erhielt Yusif Eyvazov von vielen Zuhörern stürmischen Applaus und „Sei grande“ – Rufe. Uneingeschränkt loben darf ich George Petean als Don Carlo di Vargas: Diese Baritonstimme gehört zu den bedeutendsten, die im Verdi-Fach zurzeit zu erleben sind. Weich im Ansatz, aber kraftvoll im Ausdruck, frei strömend, kein Drücken, kein Forcieren, mit viel Wärme und eleganter Phrasierung. Fantastisch! Annalisa Stroppa gab eine souveräne Waffenschieberin mit Fertigkeiten im Handlesen. Ihre Preziosilla war durchtrieben, mitreißend im Anführen des Rataplan im dritten und im Lob auf den pekuniären Nutzen des Krieges im ersten Akt. Als Melitone begeisterte Roberto Frontali mit einer exzellenten Leistung. Seit beinahe vierzig Jahren stellt er einen der Pfeiler vor allem im Bereich der italienischen Opern auf allen großen Bühnen der Welt dar. Nun zeigte er auch in Zürich ein herrliches Kabinettsstück seiner Kunst! Im ersten Akt bereicherten Stanislav Vorobyov mit profundem Bass als Leonoras Vater, il Marchese di Calatrava, und Natália Tuznik als Curra die Szene. Ich denke mal, dass man Frau Tuznik im Auge (und vor allem im Ohr) behalten sollte, denn die wenigen Phrasen, die von ihr da als Sister in Crime Leonoras zu hören waren, klangen überaus vielversprechend! In den kleinen Rollen ergänzten Tomislav Jukić als Trabuco, Lobel Barun als Alcalde und Max Bell als Chirurgo das hochkarätige Ensemble.

Dieses Werk gehört trotz ihrer wunderbaren Fülle an melodischen Einfällen (leider) nicht zu den beliebtesten Verdi-Opern (vielleicht wegen ihrer Länge?), doch in dieser interessanten Lesart und natürlich mit dieser Besetzung ist der Besuch einer der – wenigen – Vorstellungen wärmstens zu empfehlen, vor allem wenn man sich auf eine dystopische, aufrüttelnde Reise durch eine Schweiz in einem (leider, muss man sagen) nicht mal so unwahrscheinlichen Krieg einzulassen bereit ist.

PS: Ich habe in den 1970er Jahren meine ersten beiden Vorstellungen von La forza in London und in Paris erleben dürfen. Schon damals rückten beide Regisseure (Sam Wanamaker in Covent Garden und John Dexter im Palais Garnier) den Krieg ins Zentrum ihrer Arbeit. Dreh- und Angelpunkt waren in Paris und in London Francisco de Goyas Verbrechen gegen die Menschlichkeit anklagende, brutal-realistische Grafiken Los Desastres de la Guerra.

Kaspar Sannemann, 4. November 2025

La forza del destino

(Macht des Schicksals)

Giuseppe Verdi

Opernhaus Zürich

Premiere am 2. November 2025

Inszenierung von Valentina Carrasco

(La Fura dels Baus)

Dirigat: Gianandrea Noseda

Orchester der Oper Zürich