Eine unzumutbare Inszenierung – Alles aussteigen!

Die schäbige Straßenbahn-Haltstelle, die am rechten Bühnenrand steht, erinnert an Zeiten, als es noch Schaffner gab, die an der Endstation „Alles aussteigen!“ riefen. Was die neue „Luisa Miller“-Produktion der Wiener Staatsoper betrifft, so kann man Opernfreunden nur dringend empfehlen, gar nicht erst einzusteigen. In diesem Fall erfüllt eher eine Radioübertragung alle Bedürfnisse. Denn von „Luisa Millier“ (wir wissen schon, Schillers „Kabale und Liebe“ für Verdi in die Tiroler Berge versetzt, aber noch immer die Geschichte von gesellschaftlichen Brüchen, Hilflosigkeit der Armen und perfider Rücksichtslosigkeit der Reichen) keine Spur…

Nehmen wir an, man würde folgende Begriffe ins Gespräch werfen: Fabrikshof (es kann auch ein Baumarkt sein), Sauna, rosa Cardillac, Spitalsbett, undefinierbarer rosa Zauberwald mit Straßenzeichen, darunter erkennbar ein Mistkübel. Welche Oper würde einem da einfallen? Vermutlich keine, aber man ist ja auch nicht so phantasiebegabt wie jene Regisseure, die heutzutage die Opernhäuser der Welt abklappern dürfen.

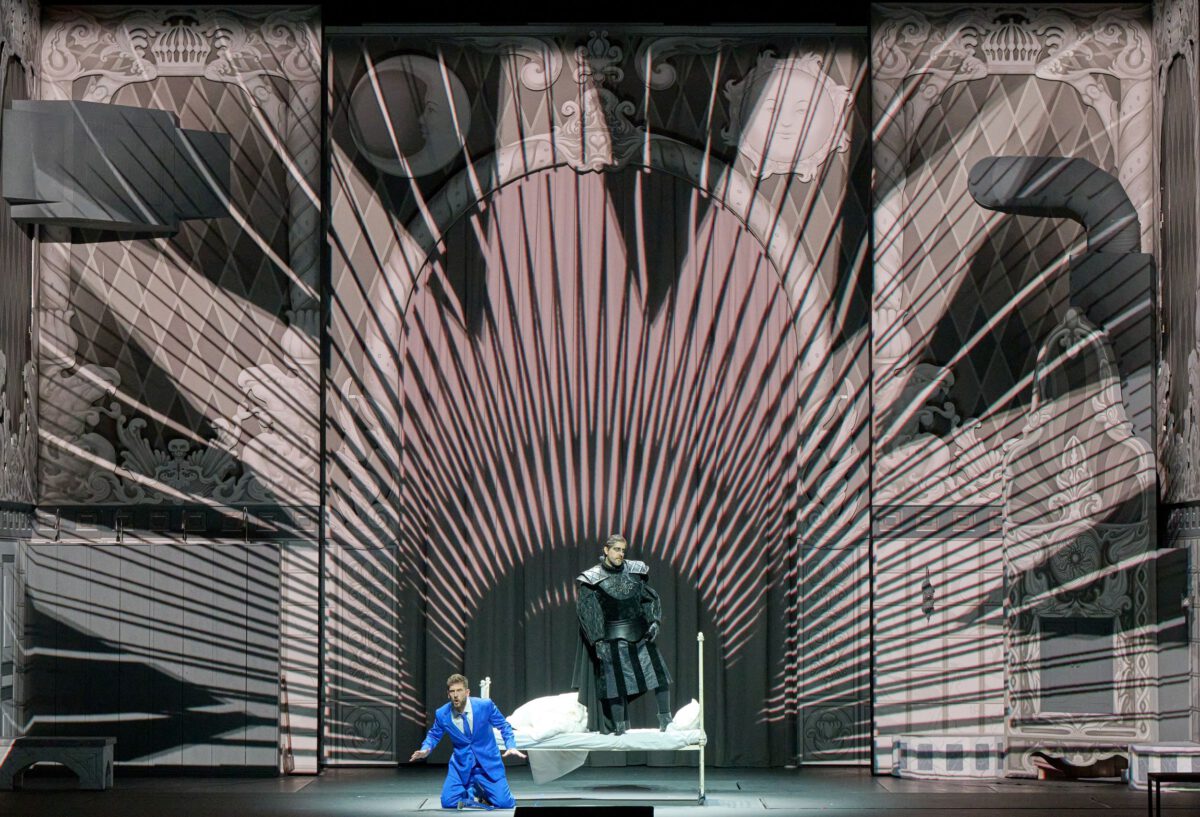

Der Russe Philipp Grigorian, der auch für sein eigenes, verdammt schäbiges (allerdings schnell zu verwandelndes) Bühnenbild sorgte, hatte noch ein paar Einfälle mehr. Den Helden zeitweise in ein ironisches weißes Antike-Kostüm zu stecken (mit Feder-Kopfschmuck), die Bösewichtin in rotes Leder mit einer Art Teufelshörnern, den Vater der Geschichte zeitweise in jene gestreifte Sträflingskleidung, die es üblicherweise in alten deutschen Lustspielfilm gab (Kostüme: Vlada Pomirkovanaya). Ja, und ein paar Skelette bieten einen Totentanz – wie tiefsinnig.

Und – der Höhepunkt! Ein tiefroter Teddybär in Kindergröße, in dem auch ein Kind oder ein kleinwüchsiger Mensch stecken muss, denn er begleitet die Heldin längere Zeit und ruft beim Publikum vergnügtes Glucksen hervor, so tragisch es auf der Bühne auch zugehen mag…

Je mehr der Abend fortschreitet, der offenbar mit Luisas Begräbnis beginnt (aus dem Grab steigt allerdings eine weiß gekleidete Ballerina, die den Rest der Ouvertüre herumhopsen darf), umso unklarer wird, was Philipp Grigorian mit seiner „Übersetzung“ der Oper in ein quasi heutiges Milieu – Arbeiterschaft unten, Ausbeuter oben – bezwecken will, umso diffuser werden Spielorte, in denen der Chor herumsteht und gelegentlich ein paar Damen in pastellfarbigen Kleidchen erscheinen (nicht fragen, wer sie sein sollen). Stellenweise „steht“ die Handlung in Schwarz oder in Lichtkreisen, weil hier offenbar die nötigen Regie-Gehirnkrämpfe ausgesetzt haben. Nichts davon hat Sinn und Verstand, nichts erzählt irgendetwas, und man hat es wieder einmal mit einer jener angeblichen „Inszenierungen“ zu tun, die nichts sind als leere Kopfgeburten.

Wir wissen es ja – Regisseure leben heute nicht im Erklärungsnotstand (nur das Publikum), sie können machen, was immer ihnen einfällt. Und auch, wenn sie es schon müssen, schwurbeln, was sie wollen: „In dieser Oper geht es um sehr, sehr viel. Sie ist so traurig und so voller Liebe. Sie ist ein Geschenk an ein Kind: So sehr ich dich liebe, ich kann dich nicht beschützen, aber ich liebe dich wirklich.“ Was, um Gottes willen, soll man mit solch einer Aussage anfangen?

Retten die Sänger? Natürlich, aber man ist nicht bereit, für die teuren Opernpreise die Augen einfach zu schließen und die Musik auf sich wirken zu lassen. Dafür gibt es auch sehr hochbesetzte DVDs. Gesang allein reicht also nicht, selbst wenn man ein so großartiges Power-Paar auf die Bühne stellen kann wie Nadine Sierra und Freddie De Tommaso. Unglaublich, was die beiden an purer Stimmkraft zu bieten haben. Aber sie verfügen über die Technik, nicht einfach loszubrüllen, sondern die Stimmen zu bändigen und mit Verstand und Empathie einzusetzen. Nadine Serra ist zudem die Königin der hohen und höchsten Töne (wenn da auch gelegentlich ein Tremolo hinein schwingt). Erst in Arbeiterkluft, dann in elegantem Schwarz hat sie nichts, aber schon gar nichts von einer Luisa Miller, bietet nur die schöne Frau, die sie ist, mit meist betrübtem Blick. Und auch von Freddie De Tommaso kann man keine darstellerische Leistung erwarten, er muss noch mehr Blödsinn abliefern als die Partnerin. Dass die beiden über die Defizite ihrer Figuren in dieser Inszenierung hinweg singen konnten. ist eine Großleistung.

Bemerkenswert die dunklen Stimmen: George Petean war, wie sich auch am Schlußapplaus zeigte, als baritonaler Vater Miller ein Liebling des Publikums, Roberto Tagliavini verströmte als Graf von Walter einen prachtvollen rauen Baß, und die ganze Niedertracht des Wurms kam bei Marko Mimica gleicherweise aus der baßbaritonalen Stimme wie aus dem tückischen Wesen. Verdi hat für Walter und Wurm ein Duett geschrieben, in dem sich die beiden an ihre Missetaten erinnern – ein Prunkstück des Abends. Keinerlei Interesse erweckten hingegen Daria Sushkova als Federica und Teresa Sales Rebordão als Luisas Baumarkt-Kollegin.

Die Kraft und das Tempo, die vom zentralen Sängerpaar vorgegeben wurden, hat Michele Mariotti am Pult übernommen. Von Liebe und Lyrik war da wenig die Rede, von Gewalt viel. Und wenn man ehrlich ist – die „Luisa Miller“ mag zwar nur knapp vor dem „Rigoletto“ liegen, aber die wahre Geschmeidigkeit für die Opernfreunde-Ohren hat diese Oper noch nicht. Vielleicht lag es aber auch an der holprigen Inszenierung.

Die ersten Buh-Rufe kamen schon in der Pause. Als am Ende die Sänger abgefeiert waren und das Regieteam erschien, kochte das Haus in seinem Wutausbruch. Bogdan Roscic hat es wieder getan. Er hat dem Wiener Publikum eine unzumutbare Inszenierung zugemutet

Quousque tandem abutere, Roscic, patientia nostra?

Renate Wagner, 8. Februar 2026

Luisa Miller

Giuseppe Verdi

Staatsoper Wien

Premiere: 7. Februar 2026

Regie/Bühnenbild: Philipp Grigorian

Dirigat: Michele Mariotti

Wiener Philharmoniker

Etiam altera pars audiatur – Lesen Sie auch diese Kritiken:

Unsägliches auf die Bühne gestellt

Verdi-Werk zwischen Super Mario, Skelettballett und parallelem Rampensingen