Wieso sollte sich ein Musikfreund einen Briefwechsel zwischen einer Fürstin und einem Dichter zulegen? Oder anders: Was ist so opernmäßig an einer Korrespondenz, die nun nach 1865 zum ersten Mal wieder in deutscher Sprache vorgelegt wurde?

Keine Frage: In einem Briefwechsel der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth muss es auch um ihre geliebte Oper gehen. Als Initiatorin des Markgräflichen Opernhauses, dem Welterbe, das als einziges noch von der architektonischen Pracht hochbarocker Theaterbauten imperialer Prägung Auskunft gibt, lebte sie förmlich die Musik. Soweit es die Mittel zuließen, führte sie in „ihrem“, 1748 eröffneten Hause Opern auf – es kann nicht anders sein, dass sich auch in ihren Schreiben an Voltaire Spuren dieses tiefen Interesses der auch komponierenden („Argenore“) und librettoschreibenden Dilettantin finden lassen. Voltaire und die Markgräfin haben nicht mehr als 46 (überlieferte) Schreiben ausgetauscht; es ist nicht viel, vergleicht man es mit anderen Korrespondenzen des Aufklärers, der seinerzeit, in den frühen 50er Jahren, am Berliner Hof des Bruders der Wilhelmine lebte und arbeitete. Mit- und Nachwelt nannten den zweiten Friedrich den „Großen“; groß war er zumindest, was den Verlust seiner und fremder Soldaten – und seinen Einsatz für die Gattung Oper betrifft. Auch hier trafen sich Wilhelmines von Bayreuth Interessen mit denen ihres geliebten Bruders. So verwundert es nicht, dass einer der herausragenden Komponisten der friderizianischen Musik-Ära, Carl Heinrich Graun, zweimal erwähnt wird: am 12. Dezember 1750 wird die „Armida“ erwähnt – auch wenn Grauns Oper nicht erwähnt wird. Erst im Vorjahr war sie in Berlin uraufgeführt worden, nun bezieht die Markgräfin die Figur der Zauberin auf die Abwesenheit des Marquis d‘Adhémar, der, so meint sie, von „bei irgendeiner Armida verzaubert“ worden sei. Man sieht: Derart geistreich waren die Anspielungen, die ihr Material nicht zuletzt aus zeitgenössischen Opern zogen. Graun gerät ein zweites Mal in den Blick, als Voltaire sich darüber amüsiert, dass dessen „Orfeo“ vom König gekürzt worden sei, weil „der Dichter ihn unterjocht“ habe. Man muss nicht gleich an die unbeendbare Debatte über das Verhältnis von Text und Musik, Librettist und Komponist denken, um den Witz der Stelle zu goutieren. Zweiter im Bund der großen modernen Schöpfer der Opera seria ist, natürlich, Hasse. Johann Adolf Hasse hatte 1744 eine „Semiramida riconosciuta“ vorgelegt, 1748 beehrte er Bayreuth, um für die Eröffnung des Opernhauses seinen „Ezio“ und den „Artaserse“ zu bearbeiten, nun, 1751, dachte die Markgräfin über eine Aufführung einer neuen Oper nach, die nach ihrer Einrichtung von Voltaires „Sémiramide“ komponiert werden sollte: allerdings ausdrücklich nicht von Hasse, denn der sei „so krank geworden, dass er sie nicht komponieren“ könne. So wenig also eine dritte Bayreuther Hasse-Oper auf die Bühne kam, so sehr erfahren wir wie im Nebenbei von Wilhelmines aktiven Opernbeteiligungen und vom Umstand, dass 1751 „unser Sänger die Stimme verloren“ habe. Die Oper kam tatsächlich 1752 auf die Bühne, aber weder die Musik noch der italienische Komponist, der sich der Sache annahm, sind bekannt.

Die einzige erwähnte und gleichzeitig heute noch bekannte Oper kam in Berlin auf die Bühne. Mit Lullys „Phaeton“ brachte man 1750 ein Opus von 1683 an die Spreee, obwohl Friedrich II den Lully wenig mochte. Voltaire machte eine seiner maliziösen Bemerkungen, wie denn überhaupt das Medisante, Ironische, Sarkastische und, im stilisierten Stil des Rokoko, das Zärtliche den Gedankenaustausch prägen. Zuletzt muss auf ein Werk hingewiesen werden, das sich der direkten Zusammenarbeit des Dichters mit der Berliner Hofoper verdankt: 1756 kam dort eine „Mérope“, getextet von Voltaire, heraus, die genauso unbekannt wurde wie fast alle anderen Opern Carl Heinrich Grauns, des Meisters der preußischen Hofoper. Nur eine koloraturgesättigte Arie, „Alle vendetti i numi“, kann derzeit als Tondokument ausfindig gemacht werden, während das Ballett aus der „Armida“ erst letztens in die Bayreuther Aufführung von Bernasconis/Wilhelmines „L’Huomo“ eingelegt wurde. Ansonsten herrscht, während der „Orfeo“ immerhin noch mit drei von der auch in Bayreuth bekannten Julia Lezhneva gesungenen Arien auf dem Plattenmarkt vertreten ist, auch in Sachen Armida und Merope Funkstille.

Dabei könnte es doch bezaubernd sein, von diesen Werken nicht nur zu lesen, sondern sie auch, als Klang ihrer Zeit, zu hören: nicht zuletzt als nötige akustische Ergänzung zu den bloßen Texten. Denn ein Libretto ohne Musik ist wie ein Rinaldo ohne Armida. Kleine Beckmesserei am Rande: Dass der Herausgeber und Übersetzer Günter Berger, ein eminenter Kenner der internationalen Hofkultur des 18. Jahrhunderts, die Komposition der „Merope“ Friedrich II. zuschreibt, weil Voltaire bemerkte, dass der König seinen Text „zur Oper gemacht“ habe, ist in diesem Sinne ein lässliches, aber vielleicht typisches, das Eigentliche einer Oper unterschätzendes Versehen. Es schmählert nicht den Wert des Büchleins, das nun, zum ersten Mal seit 160 Jahren, die Briefe der beiden herausragenden Menschen in ein ordentliches Deutsch bringt und mit gut 200 Fußnoten fast perfekt (s.o.) erläutert.

Frank Piontek, 25.5. 2023

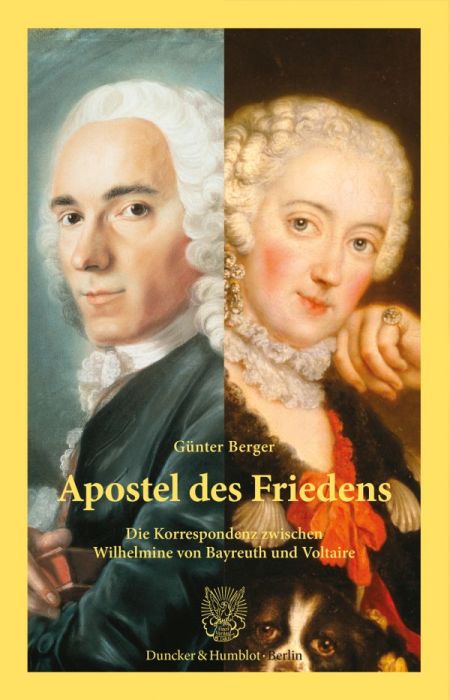

Günter Berger

Apostel des Friedens.

Die Korrespondenz zwischen Wilhelmine von Bayreuth und Voltaire.

Duncker & Humblot, 104 Seiten