Der Höhepunkt der Salzburger Festspiele 2024 war die Neuproduktion von Mieczysław Weinbergs letzter, auf einem Libretto von Alexander Medwedjew beruhender Oper Der Idiot. Und das zu Recht. Mit dieser Aufführung ist Salzburg ein ganz großer Wurf gelungen. Dieses bereits in den 1980er Jahren entstandene Werk, das auf dem gleichnamigen Roman von Fjodor Dostojewski beruht und am 9. Mai 2013 am Nationaltheater Mannheim mit sensationellem Erfolg aus der Taufe gehoben wurde, ist äußerst reizvoll, packend, ergreifend sowie in hohem Maße geeignet, die Erinnerung an den bereits im Jahre 1996 verstorbenen jüdisch-polnischen Komponisten, dessen gesamte Familie dem Holocaust zum Opfer fiel, wieder zu erwecken und ihn der Vergessenheit zu entreißen. Letzteres ist in den vergangenen Jahren insbesondere mit Weinbergs grandioser Passagierin mehr als gelungen. Und auch bei Der Idiot stehen die Chancen gut, dass er eine feste Verankerung in den Spielplänen der Opernhäuser findet.

Die Musik ist einfach wunderbar. Zwar weist sie durchaus auch atonale Passagen auf, ist aber insgesamt stark der Tonalität verhaftet. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass diese Oper eines der herausragenden Beispiele der gemäßigten russisch-sowjetischen Moderne darstellt. Einem scharfen polyphonen Geflecht mit slawischen Anklängen, das durchaus auch einige Ecken und Kanten aufweist und den Einfluss von Schostakowitsch, dem der Komponist seine Oper gewidmet hat, erkennen lässt, korrespondieren zahlreiche Bezüge zur Spätromantik, die sich in einem herrlichen Melodienreichtum, vielfältigen melodischen Linien, einer ausgefeilten Rhythmik und einem enormen Farbenreichtum des abwechslungsreichen Klangteppichs niederschlagen. Weinberg zeigt sich hier nicht als Verfechter von Atonalität, Zwölftontechnik und Serieller Musik. Vielmehr setzt er in seinem Idiot da an, wo die bornierten braunen Machthaber 1933 die romantische Linie radikal durchtrennt haben. Die Folge ist ein Meisterwerk von erlesener Schönheit. Dass Weinberg auch ein überzeugter Anhänger Richard Wagners gewesen ist, belegt die ausgezeichnete Leitmotivtechnik, die sich wie ein roter Faden durch das gesamte Stück zieht. Jeder Figur und Situation wird ein Thema zugeordnet. Die Hauptpersonen sind sogar mit zwei oder sogar drei eigenen Tonfolgen ausgestattet. Teilweise klingt der späte Wagner durch. Insbesondere dem Parsifal erweist Weinberg hier seine aufrichtige Referenz. Auch Strauss und Strawinsky huldigt er vielfältig. Daraus resultiert ein vielschichtiges Klanggemisch, durch das die komplexen Persönlichkeitsstrukturen der Protagonisten sogar noch unterstrichen werden. Die dunkel grundierte, im regen Wechsel mal ausgelassen und mal introvertiert anmutende Musik ist gleichsam als Spiegel der Seelen der Handlungsträger aufzufassen und damit auch als psychologischer Kommentar des Geschehens zu interpretieren. Damit wären wir wieder bei Wagner, an dessen Musikdramen auch die reichhaltige Instrumentierung des Idioten gemahnt. Diesem orchestralen Rausch kann man sich nur schwer entziehen – insbesondere, wenn dieser derart brillant und hochkarätig vor den Ohren des Publikums ausgebreitet wird wie von der jungen Dirigentin Mirga Grazinyte-Tyla, unter deren phänomenaler Leitung die versiert und intensiv aufspielenden Wiener Philharmoniker eine absolute Glanzleistung erbringen. Mit tänzerischer Eleganz und hoher Ausdruckskraft, dabei äußerst prägnant und spannungsgeladen bringen Dirigentin und Orchester Weinbergs eindringliche Musik zum Erblühen. Diese lodert kräftig in den verschiedensten Farben und weist darüber hinaus einen großen Tiefgang auf. Dabei werden die vielfältigen Ecken und Kanten der Partitur nicht etwa geglättet, sondern eher noch betont. Das ist eine ganz große Leistung seitens der Dirigentin und der Musiker.

Weinberg und Medwedjew komprimieren Dostojewskis umfangreichen Roman auf dessen zentrale Handlungsstränge, wobei sie auch mal mehre Figuren in einer zusammenfassen. Als Beispiel für diese Vorgehensweise kann in erster Linie der Intrigant Lebedjew dienen, der mehrere Charaktere des Buches in sich vereinigt. Erzählt wird die Geschichte des jungen Fürsten Myschkin, der sich aufgrund seiner epileptischen Anfälle zu Unrecht den Ruf eines Idioten eingehandelt hat. Zum Beginn der Oper kehrt er von einem längeren Klinikaufenthalt in der Schweiz verarmt nach St. Petersburg zurück. Im Zug begegnet er dem reichen Kaufmannssohn Rogoschin, den eine dunkle, flammende Leidenschaft für Nastassja, eine gefallene Frau, beherrscht. In zunehmendem Maße gerät auch der haltlose, infolge seiner Krankheit realitätsferne und naiv an das Gute im Menschen glaubende Myschkin in ihren Bann, jedoch auf andere Weise als Rogoschin. Er beabsichtigt sie zu retten. Gleichzeitig verfällt er aber in Liebe zu der Generalstochter Aglaya Jepantschin, die ihm fast so schön wie Nastassja vorkommt. Zwischen beiden Frauen hin und her gerissen wird er selbst Teil eines Geflechts von materiellen und sexuellen Abhängigkeiten, von Verletzungen, Besessenheit und Beziehungsunfähigkeit. Dieses Konglomerat unterschiedlichster Befindlichkeiten mündet schließlich in Rogoschins Mord an Nastassja.

Krzysztof Warlikowski gelingt in Zusammenarbeit mit seiner Bühnen- und Kostümbildnerin Malgorzata Szczesniak eine atmosphärisch dichte, sehr gefühlsbetonte Inszenierung, die sich durch eine ausgeprägte, stringente Personenregie und enormen Tiefgang auszeichnet. Hier ist der Regisseur nicht auf Verfremdungen irgendwelcher Art bedacht. Er erzählt die dramatische Geschichte vielmehr sehr geradlinig und verständlich in einem zeitlosen Art-Deko-Raum, dessen Wände von braunen Holzpaneelen eingenommen werden. Auf die riesige Bühne der Felsenreitschule wird eine weitere, mit einem transparenten Schleiervorhang versehene kleinere Bühne eingepasst. Was hier vor sich geht, wird oft mit Hilfe von Kameras eingefangen und auf eine große Videoleinwand geworfen. Dieses Vorgehen Warlikowskis ist durchaus berechtigt. Durch die Videos und Projektionen werden viele Details sichtbar, die sonst vielleicht untergehen würden. Zudem sieht man eine Wandtafel, auf die der der Wissenschaft anhängende Fürst Myschkin Formeln von Einstein und Newton schreibt, die hier an die Stelle der Metaphysik treten. Eine im rechten Bereich der Bühne angeordnete rote Sitzgruppe sowie im Hintergrund vorbeiziehende Landschaftsbilder versinnbildlichen in der ersten Szene die Zugfahrt. Zu Beginn wird die Handlung in einem auf die Leinwand projizierten Text äußerst kurz auf den Punkt gebracht: Nastassja, 25 Jahre. Sie verlässt ihn. Er tötet sie. Im Folgenden spult der Regisseur das Ganze von hinten auf. Seine Regiearbeit beginnt mit dem Schluss. Man sieht die beiden Kontrahenten Myschkin und Rogoschin im Bett neben der toten Nastassja liegen. Derartige Rückblenden sind immer interessant. Hier verfehlen sie ihre Wirkung ebenfalls nicht. Einen gewaltigen Eindruck hinterlässt auch Hans Holbeins Bild des toten Christus, das Warlikowski gekonnt mit den epileptischen Anfällen Myschkins in Verbindung bringt. Zu Beginn des zweiten Teils liegt der nur mit einer Unterhose bekleidete junge Fürst in gleicher Weise auf einem Tisch wie der Christus auf dem Gemälde. Ein sehr stimmiger Regieeinfall! Insgesamt haben wir es hier mit einer ausgezeichneten, spannungsgeladenen Inszenierung zu tun, die an keiner Stelle Langeweile aufkommen lässt und die dreieinhalb Stunden Spieldauer wie im Fluge vergehen lässt. Diese Produktion hält für alle Geschmäcker etwas bereit und vermag sowohl moderne als auch konventionelle Gemüter zu begeistern.

Insgesamt auf hohem Niveau bewegen sich die gesanglichen Leistungen. Bogdan Volkov erweist sich als Idealbesetzung für die Titelpartie. Schon darstellerisch ist er hervorragend. Er zeichnet den Fürsten Myschkin mit ungeheurer Intensität als naiven, gutmütigen Menschen, dessen epileptischer Anfall von ihm grandios und ohne Überzeichnung gespielt wird. Gesanglich überzeugt er mit einem facettenreichen, nicht allzu großen, aber sauber fokussierten und differenziert eingesetzten lyrischen Tenor. Glutvoll lässt Ausrine Stundyte als Nastassja ihren kraftvollen dramatischen Sopran lodern, der indes einige unnötige Schärfen aufweist. In der Rolle des Rogoschin vermag Vladislav Sulimsky mit seinem dunklen, dramatischen Bariton stark zu punkten. Einen tadellosen, hellen Mezzosopran mit hoher Ausdrucksintensität bringt Xenia Puskarz Thomas für die Aglaya mit. Beachtliche Bariton-Konturen verleiht Iuri Samoilov dem Lebedjew. Tiefgründige, gut gestützte Stimmen zeichnen das Ehepaar Jepantschin von Clive Bayley und Margarita Nekrasova aus. Solide ist die Alexandra von Jessica Niles. Pavel Breslik holt aus der kleinen Rolle des Ganya vokal einiges heraus. Nicht schlecht mutet auch Daria Strulias Varya an. Nicht zu gefallen vermag Alexander Kravets, der den Messerschleifer dünn und bar jeder soliden Körperstütze singt. Famos entledigen sich die Herren der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor ihrer Aufgabe.

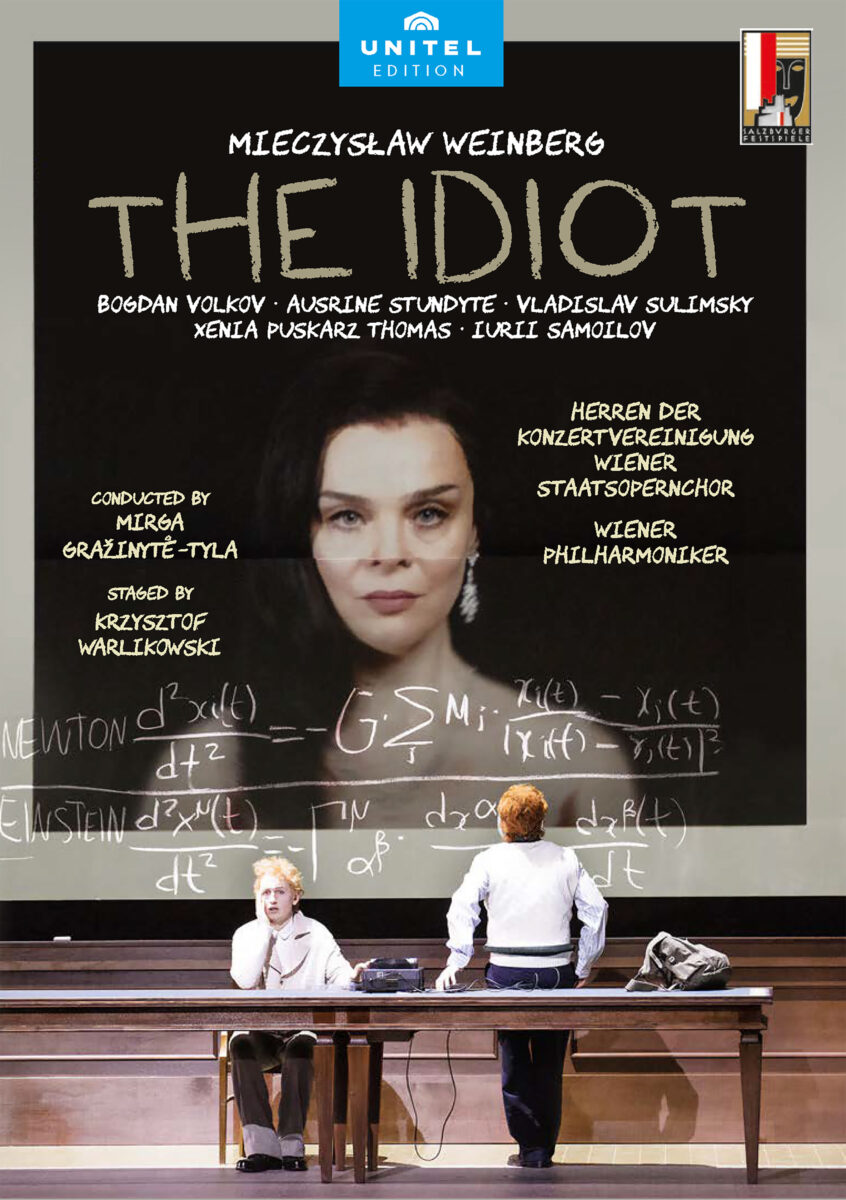

Fazit: Eine DVD, deren Anschaffung dringendst zu empfehlen ist! Ein herzliches Dankeschön an das Label Unitel für die Veröffentlichung dieses bemerkenswerten Mitschnitts, über den Weinberg sich sicher sehr gefreut hätte.

Ludwig Steinbach, 10. August 2025

Der Idiot

Mieczysław Weinberg

Salzburger Festspiele 2024

Inszenierung: Krzysztof Warlikowski

Musikalische Leitung: Mirga Grazinyte-Tyla

DVD bei Unitel