Einen neuen Boris Godunow hatte die Oper Frankfurt bereits für den Mai 2021 angekündigt. Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Auch für die folgende Spielzeit erschien eine große Choroper zu riskant (die Sicherheitsabstände!). Nun hat dieser zentrale russische Beitrag zum Musiktheater in der zweiten Hälfte des vorvergangenen Jahrhunderts mit über vier Jahren Verspätung endlich Premiere. Inzwischen hat aber Rußland unter der Führung eines verschlagenen Massenmörders die Ukraine überfallen und überzieht das geschundene Land mit täglich neuem Kriegsterror. In den USA herrscht ein von Schmeichlern, religiösen Eiferern und Intriganten umgebener Egomane mit seiner kleptokratischen Sippe und fordert vom Volk und aller Welt Ergebenheitsgesten. Wenn man nun die Inhaltsangabe des Opernlibrettos liest, drängen sich vielerlei Parallelen zu unserer Gegenwart geradezu auf. Ob es Keith Warner, den Regisseur dieser Neuproduktion, viel Kraft gekostet hat, auf das Zurschaustellen dessen zu verzichten, was das geneigte Feuilleton gerne „brennende Aktualität“ nennt, wissen wir nicht. Das Publikum darf ihm jedenfalls dafür dankbar sein, nicht mit auf die Bühne gestellten Zeitungskommentaren behelligt zu werden. Was es zu sehen bekommt, ist stattdessen ein virtuoses Spiel mit Versatzstücken und auch Klischees russischer Geschichte und russischen Brauchtums, lebendiges Theater statt dramaturgisch aufbereiteter Thesen. Mag es sich selbst einen Reim auf das Gegenwärtige im Vergangenen machen.

Kaspar Glarner, der in der vergangenen Spielzeit mit der hinreißenden Rokokoausstattung von Le Postillon de Lonjumeau, den gewitzten Schwarz-Weiß-Skizzen zu Doktor und Apotheker sowie den faszinierenden Traumwelten in Alcina seine punktgenaue und werkadäquat wandelbare Kreativität und Vielseitigkeit demonstriert hat, siedelt in den Kostümen die Handlung im spätzaristischen Rußland auf der Schwelle zur Revolution an. Die Volksmenge erscheint in grauer Arbeitskleidung, Politiker in Anzügen und Mänteln im Stil des frühen 20. Jahrhunderts. Für deutlich russische Farbtupfer sorgen daneben Trachten und Militäruniformen, welche die historischen Vorbilder unverfremdet zitieren. Der neue Zar Boris wird zu Beginn mit prachtvollen Krönungsgewändern eingekleidet und erhält eine historischen Vorbildern nachempfundene Krone mit Pelzbesatz. Bereits die geschickte Zusammenstellung der Kostüme mit ihren liebevoll ausgearbeiteten Details schafft eine atmosphärische Grundierung, die im wohltuenden Gegensatz zur oft zu beobachtenden Gesichtslosigkeit vieler Inszenierungen mit ihrem Einerlei von moderner Straßenkleidung steht.

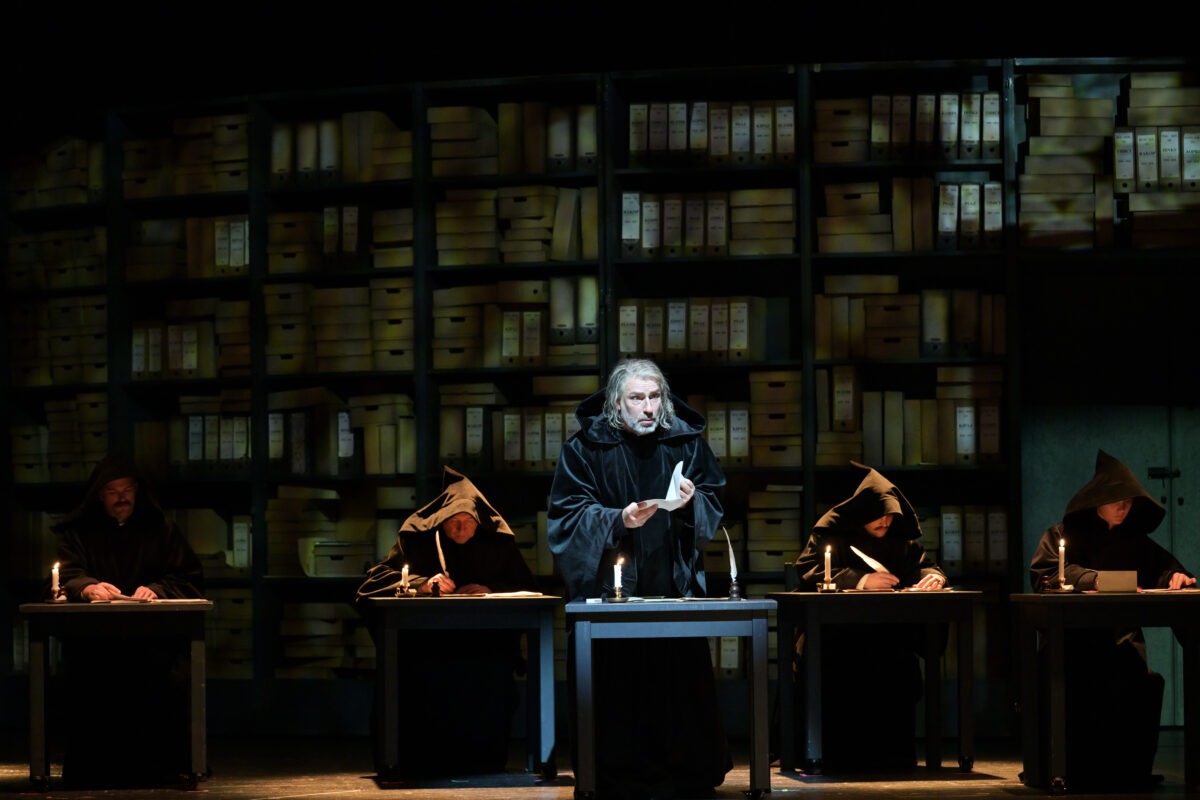

Für das Bühnenbild hat Glarner einen hohen, halbrunden Zweckbau in Sichtbetonoptik errichten lassen, dessen Wände immer wieder als Projektionsfläche für die ungemein suggestiven Videos von Jorge Cousineau dienen und durch Anreicherung mit wenigen weiteren Kulissenelementen Szenen- und Ortswechsel geschickt verdeutlichen: Bücherregale und Pulte markieren die Schreibstube eines Klosters, Tresen und Tische eine Schankstube, ein mächtiger Wandteppich das Privatgemach des Zaren. Daß es zum dritten Akt nach Polen geht, zeigt die Einblendung einer historischen Landkarte; daß dieser „Polen-Akt“ nachkomponiert und in die bereits fertige Oper hineinmontiert wurde, wird gewitzt mit der Projektion eines roten Vorhangs über das ansonsten russische Szenen zeigende Einheitsbühnenbild angedeutet. Zum optischen Leitmotiv wird das Fabergé-Ei als Symbol spätzaristischer Macht und Prachtentfaltung. Schon die Krönungsszene zu Beginn zeigt den Reichsapfel in Eierform. Später entsteigt der bereits wahnsinnig gewordene Boris einem überdimensionalen schwarzen Exemplar. In den revolutionären Unruhen am Ende schließlich stehen riesige, nun naturalistische Eier auf der Bühne – Assoziationen mit Dinosauriereiern mögen kein Zufall sein – , in denen die neue Herrschaft des Ursurpators Dimitri gleichsam ausgebrütet wird, dessen Herrschergewand etwa einem der Eier entschlüpft.

Keith Warner versteht es mit beiläufiger handwerklicher Perfektion, dieses pralle und immer aufs neue faszinierende Bildprogramm mit klaren Charakterzeichnungen der Protagonisten und geschickter Führung und Individualisierung der Chormassen zu beleben. Dafür stehen ihm eine Riege von Singschauspielern zur Verfügung, die bis in die kleinste Nebenrolle hinein darstellerisch und musikalisch überzeugt, und ein Chorkollektiv, welches trotz seiner umfangreichen mimischen Aufgaben keine Wünsche im Hinblick auf Präzision und Homogenität des Klanges übrig läßt.

Für die Titelpartie hat man als Gast den rollenerfahrenen Alexander Tsymbalyuk engagiert (übrigens ein Ukrainer), welcher den Boris mit seinem noblen Baßbariton differenziert anlegt. Selbst den Wahnsinn am Ende verdeutlicht er ohne Überzeichnung und außermusikalische Mittel und macht seine Figur als tragisch Scheiternden geradezu sympathisch. Seinen Gegenspieler, den falschen Dimitri, zeichnet Dmitry Golovnin überzeugend als verschlagenen Ehrgeizling mit wandlungsfähigem, hell getöntem Charaktertenor, dessen Höhe mal gleisnerisch, mal gefährlich scharf klingen kann, und der sich im Polen-Akt mit dem üppigen Mezzosopran von Sofija Petrović als seiner karrieristischen Geliebten Marina zu einer geradezu puccinihaften Liebesszene verbindet.

Neben diesen drei Gästen glänzt das hauseigene Ensemble – wie nicht anders zu erwarten, möchte man sagen, aber hier noch einmal in besonderer Strahlkraft. Eine Klasse für sich ist Andreas Bauer Kanabas, der den Zuhörer mit seinem machtvoll-sonoren Baß als Mönch Pimen derart in seinen Bann schlägt, daß man ganz vergißt, die Übersetzung in den Übertiteln mitzulesen. Treffsicher setzt auch AJ Glueckert seinen edelherb timbrierten Tenor zur überzeugenden Zeichnung des intriganten Machtpolitikers Schuiski ein. Die kleine, aber wichtige Rolle des Gottesnarren hat die Regie weiter aufgewertet und macht diese Figur neben der klassischen Funktion des Narren als Künder ungeschminkter Wahrheiten zudem zur Projektionsfläche für die Schuldgefühle und innere Unruhe des Zaren. Michael McCown bewährt sich hier einmal mehr mit eindringlicher Darstellungskunst und setzt seinen hellen, nicht übermäßig großen Tenor nuanciert ein. Restlos überzeugend ist auch Karolina Makuła mit frischem Mezzo in der Hosenrolle des Zarensohns Fjodor.

Im Übrigen ist es ein Sängerfest der tiefen Männerstimmen: von Mikołaj Trąbkas kernigem Andrei Schtschelkalow, über die saftig-sonoren Bässe von Inho Jeong, Morgan-Andrew King und Frederic Jost in kleinen, aber feinen Einsätzen bis zu Thomas Faulkners pointierter Karikatur des manipulativen Jesuiten Rangoni.

Thomas Guggeis hat sich unter den verschiedenen Fassungen der Partitur für die Bearbeitung von Dimitri Schostakowitsch entschieden, die auf der Grundlage einer verläßlichen Edition des überlieferten Originalmaterials den Kontrast- und Farbenreichtum der Komposition mit überschaubaren Eingriffen in die Instrumentierung klar herauspräpariert und die mitunter unorthodoxe Behandlung der Harmonik und manche Schroffheit unkorrigiert läßt. Im Laufe des Abends fragt man sich mitunter, wieviel Schostakowitsch nun tatsächlich in diesen oft gar nicht an russische Spätromantik erinnernden Klängen steckt. Wenn man aber liest, wie stark etwa Schostakowitschs zehnte Symphonie auf Boris Godunow mit Zitaten von Themen und Grundstimmungen Bezug nimmt, kann die Frage in Umkehrung wohl so beantwortet werden, daß jedenfalls Einiges von Mussorgski auch in Schostakowitsch steckt. Das glänzend disponierte Orchester legt ein überzeugendes Plädoyer für diese Fassung vor. Man staunt über die Originalität der musikalischen Einfälle und hat dabei stets den Eindruck, daß es genau so klingen muß: dunkel grundiert und doch klar im Duktus, mit Leidenschaft, aber ohne übergroßes Pathos und Sentimentalität.

„Das ist der Höhepunkt der Saison“, meint der Sitznachbar am Ende. Für ein solches Urteil ist es noch zu früh, denn der Spielplan enthält noch viele verheißungsvolle Ankündigungen. Aber man muß ihm darin recht geben, daß eine in allen Belangen derart gelungene Produktion nicht leicht zu überbieten sein wird.

Michael Demel, 6. November 2025

Boris Godunow

Oper in vier Akten mit Prolog von Modest Mussorgski

Oper Frankfurt

Premiere am 2. November 2025

Inszenierung: Keith Warner

Musikalische Leitung: Thomas Guggeis

Frankfurter Opern- und Museumsorchester

Weitere Vorstellungen am 8., 14., 21., 23. und 26. November 2025