Wolfgang Amadeus Mozart hat Leipzig auf seiner Reise zum und vom preußischen Hof zweimal besucht: vom 20. bis 23. April und vom 8. bis 17. Mai 1789. Die Oper Leipzig hat einige seiner beliebten Opern (»Le nozze di Figaro«, »Don Giovanni« und »Die Zauberflöte«) in ihr Repertoire aufgenommen und nun Mozarts dritte und letzte Zusammenarbeit mit dem Librettisten Lorenzo Da Ponte hinzugefügt. Die zweiaktige Opera buffa Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti wurde am 26. Januar 1790 im Wiener Burgtheater am Michaelerplatz uraufgeführt und wird heute in Aufführungen meist gekürzt, indem Rezitative und bestimmte Musiknummern weggelassen werden. Die Premiere der Neuproduktion unter der Regie von Katharina Thoma (Bühne: Sibylle Pfeiffer/Kostüme: Irina Bartels) an der Oper Leipzig am 13. September 2025 umfasste den größten Teil der Partitur, mit Ausnahme des Rezitativs und Duetts für Ferrando und Guglielmo in der vierten Szene des 1. Aktes „Non piangere, idol mio! … Al fato dan legge“ und die Arie für Ferrando „Ah, lo veggio, quell’anima bella“ in der sechsten Szene des zweiten Aktes.

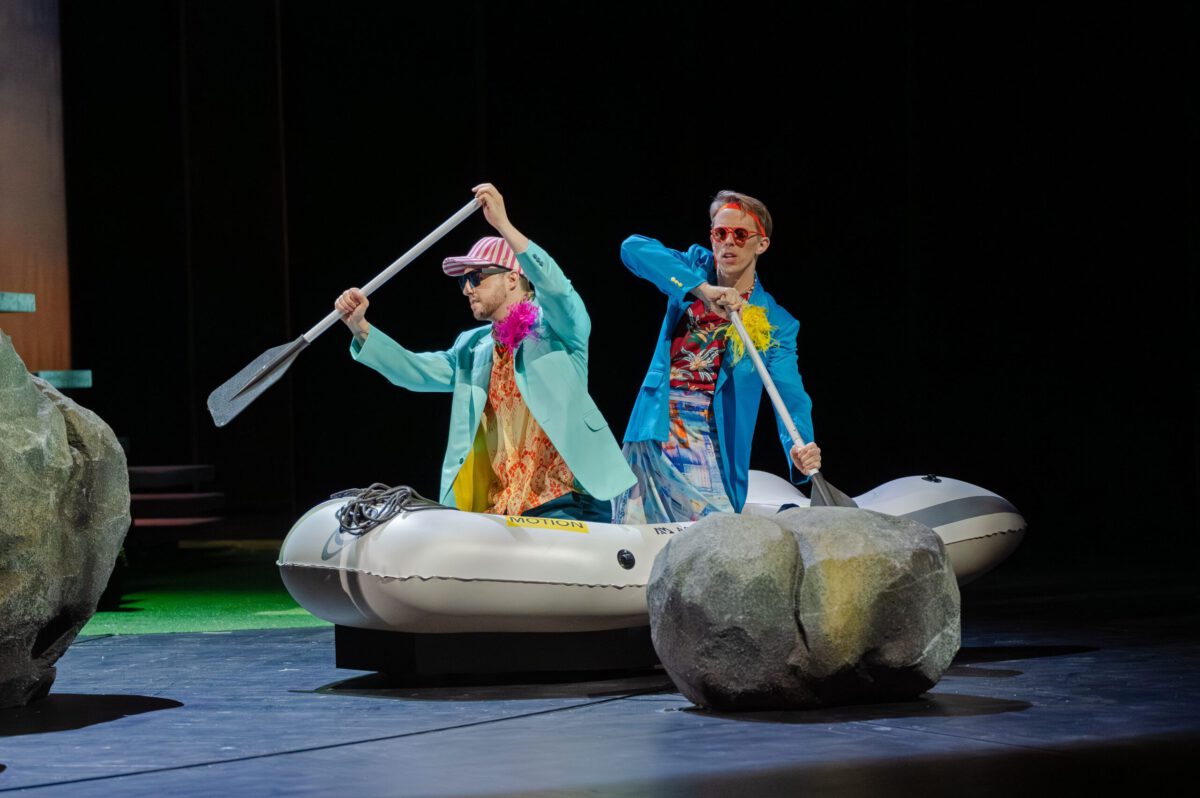

Ohne den im Libretto beschriebenen Ereignissen zu widersprechen, verlegte Katharina Thoma die Handlung in die Gegenwart auf eine fantastische Ferieninsel mit einer Drehbühne, die Szenenwechsel ermöglichte. Die sechs Figuren nahmen an Alfonsos Experiment Teil in einer Atmosphäre, die weit genug vom Alltag entfernt war, um Abenteuerlust zu wecken. Badeanzüge, große Flöße und Paddel vermittelten das Gefühl einer tropischen Insel, auf der sich die Figuren in einer Kneipe und am Strand unten begegneten. Die Kostüme, mit denen sich Ferrando und Guglielmo verkleideten, bestanden aus Sonnenbrillen und Strandkleidung. Obwohl die Handlung von Neapel auf eine namenlose Insel verlegt wurde, gelang es Thoma, das Gefühl des Abenteuers einzufangen, das mit dem Partnertausch im Urlaub in einer lauen Atmosphäre einhergeht.

Als die beiden Schwestern aus Ferrara, Fiordiligi und Dorabella, in der zweiten Szene zum ersten Mal vorgestellt wurden, hatten sie vor ihrer bevorstehenden Hochzeit Sehnsucht nach Abenteuern. Fiordiligi erklärt in einem Rezitativ in der zweiten Szene des ersten Aktes: „Mi par che stamattina volentieri / Farei la pazzarella: ho un certo foco, / Un certo pizzicor entro le vene… / Quando Guglielmo viene… se sapessi / Che burla gli vo‘ far!“ [Mir scheint, heute Morgen würde ich am liebsten / ein wenig verrückt spielen: Ich spüre ein gewisses Brennen / ein gewisses Kribbeln in den Adern … / Wenn Guglielmo kommt … wenn du nur wüsstest, / was für einen Streich ich ihm spielen will!]. Diese Aussage, der Dorabella zustimmt, zeigt, dass die Schwestern in der richtigen Stimmung waren, um an Alfonsos Plan teilzunehmen, bevor er eintraf, um die bevorstehende Abreise ihrer Geliebten anzukündigen.

Così fan tutte ist eine schwer zu inszenierende Oper, da die „Handlung“ einem philosophischen Gedankenexperiment ähnelt, in dem die einzelnen Figuren und der Schauplatz weniger wichtig sind als die moralisch-ethische Fragestellung, die untersucht wird. Eine Stärke von Thomas Inszenierung ist, dass sie den bewussten Mangel an Realismus im Libretto und die Ernsthaftigkeit, die hinter der offensichtlichen Komik steckt, betont. Thoma zeigte die Figuren, wie sie sich scheinbar amüsieren (und manchmal sogar wirklich Spaß an dem haben, was sie tun), ohne dabei die Traurigkeit und Desillusionierung hinter dem Spaß aus den Augen zu verlieren. Die Körpersprache zeigte sowohl Frustration und Traurigkeit als auch Freude und Vorfreude auf Ekstase. Die Figuren nutzten die Kneipe, um herumzutollen, sich zu verstecken und miteinander zu interagieren; der Garten auf der anderen Seite des drehbaren Bühnenbildes wurde für intime Szenen genutzt.

Im 18. Jahrhundert war die Vermischung von komischen und tragischen Elementen ebenso gängige Praxis wie die Parodie der Kunst. Joseph Haydns Dramma eroicomico Orlando paladino (1782) hatte bereits Figuren vorgestellt, die echt klingende Emotionen ironisch zum Ausdruck gebracht haben, und Situationen, in denen die absichtlich absurde Handlung nicht zur Ernsthaftigkeit der Musik passte. Ähnliche Situationen finden sich in Così fan tutte, wo Fiordiligis Arien „Come scoglio immoto resta“ aus dem 1. Akt und „Per pietà, ben mio, perdona“ aus dem 2. Akt sowohl die Konventionen der Opera Seria als auch ihre Entschlossenheit zur Treue parodieren, die im Widerspruch zu dem steht, was sie tun möchte und bald auch tun wird. Don Alfonso und Despina erkennen ihren Kampf, ihre echten Wünsche zu unterdrücken; Ferrando und Guglielmo interpretieren ihre Worte als Zeichen der Treue. Interessanterweise befassen sich die Texte beider Arien mit Treue und Schuld wegen der Verletzung einer Verpflichtung, aber nicht unbedingt mit Liebe.

Da Ponte und Mozart haben eine Oper geschaffen, die wie Unterhaltung wirkt, aber bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass die Wette in der Eröffnungsszene die skeptische Weigerung thematisiert, an etwas zu glauben oder etwas zu vertrauen, das nicht empirisch nachgewiesen werden kann. Alle Beziehungen in diesem Szenario sind unpassend. Es gibt keinen Grund dafür, dass ein „Philosoph“ wie Don Alfonso mit zwei einfachen Männern wie Ferrando und Guglielmo befreundet ist, die nichts mit ihm gemeinsam haben und intellektuell auf einem niedrigeren Niveau sind als er. In der zweiten Szene drücken die Verlobten der jungen Männer, Fiordiligi und Dorabella, emotionale Tiefe aus, wenn sie von zukünftiger Liebe und Romantik sprechen; Ferrando und Guglielmo hingegen wetten auf kindische und egoistische Weise über die sexuelle Treue ihrer Geliebten. Es ist heuchlerisch, dass Ferrando und Guglielmo die Wette mit der klaren Absicht beginnen, genau die Art von Untreue zu begehen, die sie Fiordiligi und Dorabella verbieten wollen. Eine weitere Ironie, die Mozart und Da Pontes Zeitgenossen vielleicht bemerkt haben, ist, dass die Frauen implizit einer höheren sozialen Schicht angehören als ihre zukünftigen Ehemänner und somit nach den Maßstäben des 18. Jahrhunderts ohnehin keine passenden Partner gewesen wären.

In Thomas’ Inszenierung ist es offensichtlich, dass Despina Alfonso intellektuell ebenbürtig ist und als Komplizin seine Machenschaften erst möglich macht. Ein interessanter Punkt, der in dieser und anderen Inszenierungen übersehen wird, ist die Aussicht auf eine Beziehung zwischen Despina und Alfonso: Sie sind die einzigen Figuren, die ein Paar bilden könnten, wären da nicht ihre zynische Einstellung zur Liebe, die eine Partnerschaft ausschließt. Im Libretto spiegelt Despina Alfonsos „Philosophie“ wider und führt sie sogar im Rezitativ und in ihrer Arie „Una donna a quindeci anni“ zu Beginn des zweiten Aktes weiter aus. Despina verspottet Treue als gesellschaftliche Norm und weist darauf hin, dass Liebe und sexuelle Treue zwei getrennte Konzepte sind. Was Alfonso mit Despinas Hilfe am Ende beweist, ist, dass extremer Skeptizismus zu einer Ablehnung von Werten führt, die eher auf Gefühlen als auf Fakten beruhen. Was würde passieren, wenn alle Entscheidungen auf reiner Logik ohne jegliche Gefühle basieren würden? Mord könnte entkriminalisiert werden, wenn die Werte, die ihn verbieten, ignoriert würden.

Zum Erfolg dieser Inszenierung trug vor allem das Sängerensemble bei, zumal alle Beteiligten auf hohem Niveau agieren konnten. Als Fiordiligi meisterte die Sopranistin Athanasia Zöhrer die hohen Lagen und gelegentlichen tiefen Töne, die diese Rolle erforderten. Zöhrer ließ es so erscheinen, dass Fiordiligi aus eigenem Vergnügen mitspielte und sich irgendwie bewusstwurde, wie die Abreise ihres Guglielmos und das plötzliche Auftauchen zweier Freier geplant worden sein mußten. Fiordiligis starken Emotionen wurden von Zöhrer eher als eine Täuschung aus Schuldgefühlen, denn als Liebe dargestellt. Zöhrer war eine witzige Fiordiligi, die Ferrandos Werbungsversuche lächerlich erscheinen ließ: Ihr Widerstand, gepaart mit einladendem Augenkontakt und Körpersprache, provozierte seine Begierde und trieb ihn dazu, ihr so sehr nachzustellen, dass er die Wette mit Alfonso verlor.

Die Dorabella der Mezzosopranistin Gabrielė Kupšytė war mit den Arien „Smanie implacabili“ im ersten Akt und „È amore un ladroncello“ im zweiten Akt eine Glanzleistung. Kupšytė ließ die Erregung und Verzweiflung der ersten Arie spüren, in der Dorabella durch den plötzlichen, unerwarteten Abschied ihres Ferrando traumatisiert ist, und in der zweiten Arie die erotische Wonne, die die Figur empfindet, nachdem sie Guglielmos Werben erlegen ist, während sie ihre Schwester Fiordiligi ermutigt, sich ihrem Verlangen nach Ferrando hinzugeben. Die hohen Töne, die Dorabellas Rolle erfordert, die Mozart eigentlich für eine Sopranistin vorgesehen hatte, stellten für Kupšytė keine Herausforderung dar, sodass man fast vergessen könnte, dass sie eine Mezzosopranistin ist. Was das Schauspiel angeht, konnte Kupšytė kokett, verführerisch, witzig, manipulativ und scheinbar wütend sein. Ihre Darstellung betonte, dass Dorabella emotional nicht von Ferrando abhängig ist, obwohl er ihr eindeutig viel mehr verbunden ist, als ihm bewusst wurde, nachdem er sie an Guglielmo verloren hatte.

Die Sopranistin Samantha Gaul in der Rolle der Despina hätte Alfonsos Experiment beinahe vereitelt, da sie wegen ihrer Menschenkenntnis sogar seine Schwächen erkennen konnte. In ihren Interaktionen hat Gaul gezeigt, dass Despina Alfonso verführen könnte, wenn sie wollte, weil seine zynische Haltung ihn davon abhält, Liebe und Zuneigung zu erfahren. Gauls Stimme war ideal für die Arien „In uomini, in soldati / Sperare fedeltà?“ im ersten Akt und „Una donna a quindici anni“ zu Beginn des zweiten Aktes, da sie kokett und wissend klang, fast wie eine Lehrerin in der Kunst der Liebe. Gaul bewies guten Geschmack, indem sie Despinas Stimme veränderte, als sie die Rollen des magnetischen Arztes und des Notars übernahm, denn ihre Stimme veränderte sich ohne groteske Übertreibung.

Josh Lovell verkörperte einen sympathischen Ferrando mit einem klangvollen Tenor, der die Arie „Un’aura amorosa“ im ersten Akt und die Arie „Tradito, schernito / Dal perfido cor“ im zweiten Akt wie ein Vorbote dessen klingen ließ, was einige Jahrzehnte später zur Belcanto-Oper werden sollte. Sowohl im Rezitativ als auch in Duetten und Ensembles bewies Lovell, dass Ferrando trotz seines Verhaltens zur Liebe fähig ist. Im Gegensatz zu Guglielmo, der wütend wird, weil sein Ego verletzt wurde, lässt Mozarts Musik Ferrando echte Zuneigung und Liebe für Dorabella zum Ausdruck bringen. Insbesondere die zweite Arie zeigt Ferrandos Bereitschaft, Dorabella zu vergeben, weil er sie so sehr zurückhaben will – eine emotionale Tiefe, die Lovell besonders hervorhob. Selbst Alfonso lobte Ferrando sarkastisch für seine Treue, nachdem er die Arie „Tradito, schernito“ gehört hatte.

Stimmlich und schauspielerisch setzte der Bariton Jonathan Michie sein komödiantisches Temperament ein und lieferte eine ausgewogene, individuelle Interpretation des Guglielmo als junger Aufreißer, wodurch er diese Figur zu etwas fast Sympathischem erhob. Michie gelang es, Guglielmo, der wie ein Trottel wirken kann, der Dorabella durch sein selbstbewusstes Auftreten verführt, das von seinem unhinterfragten und unreflektierten Selbstvertrauen ausgeht, eine gewisse Lebhaftigkeit zu verleihen. Besonderes Lob gebührt Michie für den Gesang der anspruchsvollen, langen Arie im ersten Akt, „Rivolgete a lui lo sguardo“, die Mozart vor der Uraufführung durch die bekanntere „Non siate ritrosi, / Occhietti vezzosi“ ersetzte.

Der Bass Sejong Chang war dem zynischen Junggesellen Don Alfonso durchaus gewachsen. Chang machte die unterschwellige Bedrohlichkeit und die kalte Gleichgültigkeit des Charakters gegenüber den Gefühlen anderer spürbar. In den kurzen Solo-Episoden, die Mozart dieser Figur zugeteilt hatte, zum Beispiel „Nel mare solca e nell’arena semina“ im ersten Akt und „Tutti accusan le donne, ed io le scuso“ im zweiten Akt, vermittelte Changs dunkle Stimme den Worten einen unheilvollen Ton, der unterstrich, dass Alfonso möglicherweise mehr tut, als nur ein Experiment durchzuführen, sondern versucht, Menschen auf eine Weise zu verletzen, die fast an Iago in »Otello« herankommt.

In ihren kurzen Auftritten hat der Chor der Oper Leipzig sich aktiv ins Geschehen eingebracht und gezeigt, wie wichtig der Chor dramatisch und musikalisch ist, indem er Ferrando und Guglielmo in einen ungenannten Krieg geführt und später dabei geholfen hat, ihre Hochzeit zu feiern. Matthias Foremny dirigierte das Gewandhausorchester in einer raffinierten Interpretation, die Musik und Drama in Bewegung hielt, obwohl es etwas von jener unbeschreiblichen dramatischen Spannung hätte gebrauchen können, die nur wenige Dirigenten dieser Oper verliehen haben. Es ist bezeichnend, dass viele der großen Dirigenten (wie Arturo Toscanini und Wilhelm Furtwängler) dieses Werk vermieden haben, während andere an den Anforderungen scheiterten, die kontrastierenden Elemente (unter anderem Witz, Humor, Traurigkeit, Schmerz und Verzweiflung) miteinander zu verbinden.

Sowohl visuell als auch musikalisch hat diese Aufführung die Jubelstürme verdient, die sie am Ende erhielt. Dieser Produktion wünsche ich weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass sie die Tür für weitere Mozart-Opern in Leipzig eröffnet.

Daniel Floyd, 16. September 2025

Dank geht an unsere Freunde und Kooperationspartner DAS OPERNMAGAZIN

Così fan tutte

Wolfgang Amadeus Mozart

Oper Leipzig

Premiere am 13. September 2025

Regie: Katharina Thoma

Dirigat: Matthias Foremny

Gewandhausorchester Leipzig