Premiere am 9.5.2017

Mit viel „savoir faire“ und „raffinement“ – bald auf Tournee in Klagenfurt und Dijon

„Pelléas et Mélisande“ gehört zu den meist gespielten Opern in Frankreich. So haben wir schon unzählige Inszenierungen gesehen und viele verschiedene Interpretationen gehört. Bei Peter Stein und Pierre Boulez waren Bühne und Orchester sehr üppig, für Peter Brook genügten ein paar Teppiche und ein alter Konzertflügel (in einer von Claude Debussy selbst erstellten Fassung für zwei Klaviere). Und – um bei den Interpreten mit dem Vornahmen „Peter“ zu bleiben – Peter Sellars verlegte die Handlung in ein modernes Krankenhaus und Pierre Médecin in ein bürgerliches Wohnzimmer. Was sie auch taten, die Rechnung ging auf, denn „das Stück funktioniert immer“. Doch manchmal, wenn man genau den richtigen Ton trifft, bekommt es noch eine zusätzliche, fast mystische Dimension. Und das kann man über die letzte Pariser Premiere sagen: sie war für unsere Augen, Ohren und Seele ganz wunderbar.

Eric Ruf trat 1993 als Schauspieler in die Comédie Française ein und wurde auf Bitten der anderen Schauspieler 2014 ihr neuer Direktor. Nebenher spielt er in Theater und Film und ist seit zehn Jahre auch als Regisseur und Bühnenbildner tätig. Mit großem Erfolg: sein sensationeller „Peer Gynt“ wurde 2012 mit vielen Theaterpreisen überhäuft. In der Oper hat er eine besondere Affinität zu wenig gespielten Werken des neunzehnten Jahrhunderts, wie z. B. „Le Pré aux Clercs“ von Ferdinand Hérold (siehe Merker 4/2015). Ruf weiß also mit den symbolistischen „Gedicht“ von Maurice Maeterlinck umzugehen, das Debussy so begeisterte, dass er sich (ohne jeglichen Auftrag) Jahre lang darum bemühte, daraus ein „drame lyrique“zu machen. Maeterlinck schwebte eine „gespenstische Harmonie“ („une harmonie épouvantée et sombre“) vor Augen, in denen „Nachtwandler mit schweren Träumen herumirren“ („des somnambules un peu sourds constamment arrachés à un songe pénible“). Das Ganze solle bitte „mehr angedeutet als beschrieben“ werden.

Ruf entwarf in diesem Sinne ein stimmungsvolles Bühnenbild mit viel Wasser, Nebel und Netzen: einerseits ein Brunnen, andererseits ein Hafen, mit moderigem Gemäuer, in das die Sonne nicht mehr vordringt. In seiner Biografie im Programmheft schreibt der Beleuchter Bertrand Couderc, dass sein Lieblingslicht „die Sonne, gleich nach dem Regen auf einem nassen Bürgersteig“ ist. Er scheint also wie prädestiniert für „Pelléas“ und beleuchtet das Werk mit einem ausgesprochenen Sinn für Nuancen und Reflektionen. Er weiß, wie man Licht schillern, changieren, irisieren und opalisieren lassen kann. Eine derart gekonnte und musikalische Beleuchtung haben wir seit Jahren nicht mehr gesehen – seit der Zeit als Couderc noch für Luc Bondy und Patrice Chéreau gearbeitet hat. In diesem Ambiente können sich die sehr ästhetischen Kostüme von Christian Lacroix – den man wohl nicht mehr vorzustellen braucht – wundervoll entfalten. Alles stimmte. Es gab weder „falsche Noten“ noch szenische Peinlichkeiten. Auch nicht bei der berühmten Turmszene. Das dramaturgisch so wichtige meterlange Haar von Mélisande wurde selten so überzeugend inszeniert wie hier. Ein großes „Bravo“ für das gesamte Bühnen-Team.

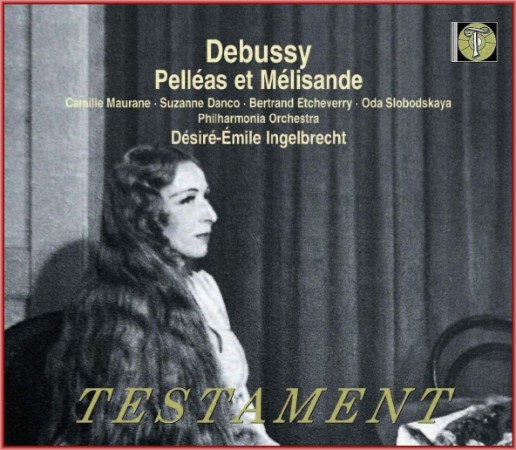

Und auch für die Musiker. Dass der Abend einen so besonders feinen Klang hatte, lag vor allem an dem Dirigenten. Schon nach zehn Takten Ouvertüre wussten alle, dass dies ein besonderer „Pelléas“ werden würde. Louis Langrée – im Ausland viel zu wenig bekannt – gilt in Frankreich schon seit zwanzig Jahren als einer der besten Debussy-Dirigenten. Im Programmheft präsentiert er eine interessante Collage mit Texten von Maeterlinck, Debussy und Désiré-Emile Inghelbrecht, der von 1913 bis 1965 als einer der besten Debussy-Dirigenten galt. Inghelbrecht war auch 1934 der Gründer des Orchestre National de France, das viel Debussy mit ihm gespielt hat (u.a. die berühmte „Pelléas“-Aufnahme aus 1962). Und so versteht man die sehr langsamen Tempi die Langrée nimmt (fast das halbe Tempo als z.B. die Aufnahme mit Abbado und den Wiener Philharmonikern aus 1992). Doch solch ein langsames Tempo muss ein Orchester mit einer eigenen „Klangsprache“ füllen können. Und das konnten die Musiker souverän. Sie ließen jeden kleinen Glockenton, jede Zimbel, jeden Harfenakkord langsam aus dem Graben über die dunkle Bühne schweben bevor sie vorsichtig wieder einsetzten. Das war ein wirkliches „savoir faire“ und „raffinement“ auf höchstem Niveau – so wie es eben nur mit Musikern möglich ist, die wirklich „Kultur“ haben. So wie wir es letztes Jahr schon bei „Tristan“ im gleichen Graben schrieben: das Orchester gehört zu den allerbesten in Frankreich – schade, dass es im Ausland so wenig bekannt ist.

Eine Besetzung für „Pelléas et Mélisande“ ist immer eine heikle Angelegenheit, denn es kommt auf ganz feine Nuancen an. Maeterlinck und Debussy zerstritten sich definitiv über die Frage ob Georgette Leblanc (Maeterlincks Frau) oder die junge Mary Garden Mélisande singen sollten. Auch über Jean Perrier, der den ersten Pelléas sang, teilten sich die Meinungen. Die Rolle des Pelléas liegt in der Turmszene und in seiner Sterbeszene sehr hoch für einen Bariton. Deswegen wird sie heute oft mit einem Tenor besetzt. Aber Debussy bestand auf einem „baryton Martin“, einem typisch französischen Stimmtypus, dem man immer seltener begegnet. François Le Roux galt viele Jahre lang als Idealbesetzung, bis er ab 2000 zur tieferen Partie des bösen Bruders Golaud wechselte. Da übernahm Jean-Sébastien Bou, den wir vor zwei Monaten noch als Don Giovanni in Versailles erlebt haben (siehe Merker 4/2017). Sein Pelléas ist fast zwanzig Jahre später immer noch stilistisch makellos, doch auch für ihn kommt nun die Zeit, wo er aus stimmlichen Gründen zum Golaud wechseln wird. Bei Patricia Petibon ist die Situation als Melisande genau umgekehrt. Sie ist ursprünglich ein Koloratur-Sopran, der inzwischen wirklich alles singen kann (man braucht sie nicht mehr vorzustellen). In Frankreich kennen wir sie vor allem vom Fernsehen, in dem sie Talkshows moderiert und mit abstehenden roten Zöpfen wie eine freche Pipi Langstrumpf auftritt.

Auf der Bühne kennt man sie eher als kämpferische Lulu, doch Petibon wollte unbedingt die schüchterne und schweigsame Melisande singen. Sie spielt sehr verinnerlicht und wird sicher eines Tages auch sängerisch-stilistisch eine große Mélisande sein. Die Sänger-Überraschung des Abends waren die drei tiefen Bässe des Golaud, Arkel und Arztes (& Hirten). Niemand hatte je von Kye Ketelsen gehört, der einen fulminanten Golaud sang. Meine französischen Kollegen waren begeistert: „il a tout“. Er hat alles: eine wunderbare Stimme, Musikalität und Spielfreudigkeit. Und wie sehr gewinnt der Bruderzwist um die gleiche Frau, wenn beide Männer ungefähr gleich alt sind (oft wird Golaud mit einem älteren Sänger besetzt). Jean Teitgen ist ein unüblich junger König Arkel – beinahe hätten wir „Marke“ geschrieben (Debussy hat die Rolle drei Mal umgeschrieben, weil man „immer noch zu viel Wagner in ihr hörte“). Wie Golaud singt er fulminant, was zum Beispiel der Sterbeszene von Melisande eine ganz andere Dimension gibt. Denn auch der Arzt Arnaud Richard ist ein großer Bass. So entschwindet Mélisande auch stimmlich als „einziger Sonnenstrahl in der alten Burg“. Ihre Schwiegermutter, die schon seit vierzig Jahren in den dunklen Gemäuern vermodert, bekommt den samtenen Alt von Sylvie Brunet-Grupposo , eine opulente Besetzung. Und da in Besetzungsfragen offensichtlich der Dirigent das Sagen hatte, wurde der kleine Yniold nicht durch einen Jungen, sondern durch

Jennifer Courcier gesungen. Das ist sicher im Sinne Debussys, der kurz vor der Uraufführung die Szene mit Yniold und dem Hirten stark kürzen musste, weil der kleine Knabe die Partie nicht bewältigen konnte. Und jetzt war es perfekt – musikalisch wie szenisch.

Selten sind wir so beschwingt aus einer Aufführung heraus gekommen. Wir waren nicht die Einzigen, denn die Premiere war ein Riesenerfolg. Der Regisseur und sein Team wurden nicht ausgebuht – das will in Paris schon etwas heißen – und die vielen anwesenden Intendanten zeigten sich begeistert. Alle wollen diese Produktion nun haben, die ab 2018 vorerst im Stadttheater Klagenfurt zu sehen sein wird (wo die schönen Kostüme genäht wurden) und dann an der Opéra de Dijon. Und auch noch ab 2021 im Capitole in Toulouse, wie es uns der neue dortige Direktor, Christophe Ghristi, auf der Premierenfeier erzählte. Wir sind gespannt!

Bilder (c) Vincent Pontet

Waldemar Kamer, Paris 11..5.2017

Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

Bis zum 17. Mai im Théâtre des Champs-Elysées

Info: www.theatrechampselysees.fr

Am 14. Juni um 20h auf France Musique, Info: www.francemusique.fr/

Danach auf Tournee in Klagenfurt, Dijon und Toulouse

OPERNFREUND PLATTEN TIPP