Premiere am 18. Dezember 2014

Sauber – aber doch eher blutleer!

Diesmal hat Klagenfurt für die szenische Umsetzung den vom Schauspiel kommenden und wenig opernerfahrenen Regisseur Patrick Schlösser eingeladen und für die Bühne den rumänisch-deutschen Maler Miron Schmückle gewonnen, der als Bühnenbildner überhaupt sein Opern-Debüt feiert. Dazu liest man unter auf der Homepage des Klagenfurter Stadttheaters:

„Musik, Regie, Malerei – drei Kunstgattungen, die so unterschiedlich sind und doch miteinander verschmelzen! Die Idee, ein Bühnenbild für ‚die Zauberflöte` zu entwerfen, entsprang der intensiven Auseinandersetzung mit Regisseur Patrick Schlösser über Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Gattungen, erzählt der experimentelle Maler Miron Schmückle. Sein Credo: Ein Stück braucht die Möglichkeit, sich zu entfalten, die Imagination sollte nicht kastriert werden. Patrick Schlösser stellte eine Analogie zwischen der Bilderwelt Miron Schmückles und dem Inhalt der Zauberflöte her. Er entschied sich, für die Inszenierung am Stadttheater Klagenfurt nicht mit einem Bühnenbildner, sondern mit mir als Künstler zu arbeiten. Mit jemandem, der die Inhalte der Oper bildlich umsetzt und märchenhaft in die Musik integrieren kann.“ Und weiter:

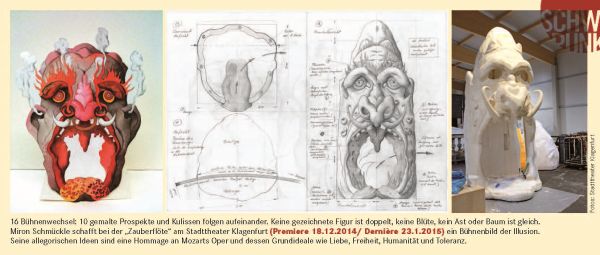

„Diese Arbeit war wie das Schreiben einer Partitur. Ich spüre die Verwandtschaft zwischen dem Komponieren meiner Bilder und dem Komponieren eines Musikstückes sehr stark. Harmonien und Dissonanzen werden frei gelassen, dann wieder gebändigt. Genauso wie in der Oper Flötentöne die Kräfte der Natur bändigen, so Schmückle. Naturkunde hat ihn schon immer beschäftigt. So entstanden bühnenreife Werke, die die Verbindung von Natur und Mensch rankenhaft und allegorisch zeigen: als Metapher mit indirekter Aussage, reich an Interpretationskraft. Wenn die Flöte ertönt, wird die Bühne zum Blütenhimmel. Jede Blüte ist anders gemalt, kein Ast ähnelt dem anderen. Kein Baum ist doppelt, sondern immer ein gezeichnetes Individuum. Fast ein Jahr lang hat Miron Schmückle an der Umsetzung des Bühnenbildes gearbeitet – sein Opern-Debüt. Aufgrund der Individualität der Zeichnungen ist die Malerwerkstatt des Stadttheaters auch bereits seit Sommer mit den Arbeiten beschäftigt. Ebenso die Requisitenhersteller, die für die Szenen der Wasser- und Feuerprobe, viereinhalb Meter hohe Fratzen-Kulissen bauen, aus denen es heraus raucht, wo Augen glühen und im Schlund ein Krake wohnt. Eine märchenhafte Herausforderung.“

Wenn das alles unter dem Titel „Malerhafte Zauberwelt“ angekündigt wird, dann erinnert sich der erfahrene Opernfreund daran, dass vor fast fünfzig Jahren Marc Chagall seine maßstabsetzende Ausstattung für die neue Met in New York schuf. Nun – dieser Vergleich ist wohl zu hoch gegriffen, wenn auch tatsächlich Miron Schmückle eine „wunderbar- ornamentale Kulisse, angelehnt an die Bühnenmalerei des 19. Jahrhunderts“ geschaffen hatte, die allerdings der Regisseur leider nicht für theatralisch-wirksames Theater nutzte. Die Figuren – in durchaus pittoresken Kostümen von Katja Wetzel – blieben all ein wenig blutleer-nüchtern. Da sprang kein Funken auf das Publikum über – es gab primär statische Bildkompositionen, aber die wesentlichen Elemente, die so klug von dem im Programmheft zitierten und überaus musikkundigen Ägyptologen Jan Assmann offengelegt werden, wurden szenisch nicht umgesetzt. Da erlebte man weder freimaurerisches Mysterientheater, noch Schikaneders Zauber-und Maschinentheater und auch nicht gemütvolle Natürlichkeit. Saubere Gründlichkeit herrschte vor und kaum lebensvolle Personenführung – schade, denn die sängerische Besetzung war durchaus gut!

Stefan Zenkl hat eine sehr gepflegte lyrische Baritonstimme, die er an diesem Abend leider erst am Ende wirklich frei strömen lässt. Davor hatte man immer den Eindruck, die Regie wolle unter allen Umständen die üblichen Klischees in der Papageno-Darstellung vermeiden. Damit ging aber ganz das verloren, was Papageno selbst „ein gemütvolles Herz“ nennt. Die Dialogtexte wurden zwar ausgezeichnet artikuliert, aber möglichst rasch geradezu abgespult und auch im Gesang herrschte eher Understatement und nicht volksliedhafte Wärme. Hätte man Stefan Zenkl nicht erst unlängst hier in Klagenfurt als belcantesken Silvio gehört, dann hätte man diesmal fast meinen können, dass seine schlanke Stimme für die Opernbühne zu filigran ist. Und an diesem Beispiel komme ich zu meinem zweiten grundsätzlichen Einwand an diesem Abend:

Die musikalische Leitung hatte der Wiener Dirigent Thomas Rösner. Wie man seiner Homepage entnehmen kann, hat er schon eine reiche internationale Erfahrung. Ihm ist zu attestieren, dass er das klein besetzte Kärntner Sinfonieorchester hervorragend vorbereitet hatte. Die Instrumentalisten saßen diesmal nicht im Orchestergraben, sondern praktisch auf dem Niveau des Zuschauerraums. Posaunen, Trompeten und die Pauke waren in der linken Parterreloge, die Celesta in der rechten Parterreloge postiert, aus der auch Bühnenauftritte möglich waren. Das ergab ein wunderbar transparentes und stets präzis ausgewogenes Klangbild und sicherte einen hervorragenden Kontakt mit der Bühne. Rösner wählte durchwegs sehr frische Tempi und sorgte damit für stets spannungsvolles Musizieren. Allerdings fehlte mir an vielen Stellen die innere Ruhe und Gefasstheit – etwa im Duett „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ und bei Paminas g-moll-Arie. Und so gilt für den musikalischen Gesamteindruck das, was ich schon zur Regie gesagt habe: sehr sauber, aber kaum lebensvolle Wärme. Übrigens bestätigt das meine allgemeine Erfahrung, die mir so manch erfahrener Berufsmusiker bestätigt: oft fehlt der heutigen Generation technisch hervorragend arbeitender Dirigenten die Ruhe und das Gefühl für langsame Tempi. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Sängerinnen und Sänger aus. Aber wie auch immer: das ist meine Meinung und ändert nichts daran, dass das Klagenfurter Orchester an diesem Abend unter Thomas Rösner ausgezeichnet gespielt hat.

Das hohe Paar Pamina/Tamino war sehr gut besetzt. Die Belgierin Ilse Eerens gestalte ihre erste Pamina respektabel als helles und ein wenig kühl-distanziertes Frauenbild mit klarer Stimme. Der deutsche Tenor Manuel Günther war für mich in diesem Rahmen ein idealer Märchenprinz sowohl in der Erscheinung als auch mit seiner sauber geführten und nie forcierten Stimme. Er wird diese Partie derzeit noch nicht in größeren Häusern als Klagenfurt singen können – da fehlt es ihm noch ein wenig an Volumen und an stimmlicher Breite. Aber in dieser eher kammermusikalisch angelegten Produktion war er stimmlich ausgezeichnet – und er strahlte auch in seiner Darstellung durchaus erhabene Würde aus, selbst wenn ihn die Regie in der Prüfung durch die Priester gleichsam als Säulenheiligen auf eine Stehleiter verbannte. Er wird im nächsten Jahr zweifellos eine sehr gute Pedrillo-Besetzung in Hamburg und Berlin sein. Übrigens gilt für alle Protagonisten ein besonderes Lob für eine makellose Textartikulation. In solcher Klarheit hört man heute schon selten deutsche Dialog- und Arien/Ensemble-Texte. Die Königin der Nacht war die in Deutschland lebende Russin Diana Schnürpel. Sie gestaltete ihre beiden großen Szenen durchaus sicher und eindrucksvoll. Sie hat diese Partie schon in Braunschweig und Detmold gesungen und wird sie im März auch in Graz übernehmen. Man kann sie auch in einer zwei Jahre alten Aufnahme auf youtube nachhören. Sie war von der Regie recht allein gelassen – ihr erster Auftritt hatte so gar nichts Königliches an sich – und die hohen Kothurne, auf denen sie zu stolzieren hatte, waren auch nicht gerade ein überzeugender Einfall.

Einziger Schwachpunkt in der Besetzung war an diesem Abend der erfahrene Sarastro von Andreas Hörl. Die Stimme klingt fahl – sie ist nicht zentriert und damit auch nicht intonationssicher. Dazu kam noch ein Konzentrationsfehler in der Hallen-Arie. Gerade die Figur des Sarastro war auch von der Regie nicht überzeugend gestaltet – man denke nur an seinen ersten „Auftritt“, bei dem er aus der Versenkung in Mitten von Jagdtrophäen emporgefahren wird. Aufhorchen hingegen ließ die kernig-metallische Stimme des Sprechers (und ersten Geharnischten) Peter Kellner, der in einer späteren Aufführung den Sarastro übernehmen darf. Die anspruchsvollen Partien der drei Damen waren mit den Debütantinnen Yuna-Maria Schmidt, Julia Stein und Christiane Döcker besetzt. Da gab es einige rhythmische Unsicherheiten und noch nicht das nötige Gewicht, das diesen Rollen zukommt. Solide gaben Richard Klein den Monostatos und Woohyun Park den Zweiten Geharnischten. Reizend im Spiel und noch etwas filigran im Gesang war die Papagena von Theresa Dittmar. Übrigens war ihr Duett-Auftritt mit Papageno, als sie vom Himmel herabschwebt und dann von einer Unzahl von Kinderlein umgeben wird, einer der seltenen Augenblicke in dieser Inszenierung, wo sich wirklich bühnenwirksam-pralles Theater abspielte.

Geradezu exzeptionell gut waren die drei Knaben – es waren drei etwa 15- bis 17jährige Mädchen, die nicht nur charmante Genien verkörperten, sondern auch gesanglich trefflich neben den Gesangsprofis bestanden. Ein Kompliment dem Klagenfurter Stadttheater für sein Projekt der Singschule Carinthia, mit dem diese jungen Begabungen herangezogen und in adäquaten Partien bereits in den Opernbetrieb einbezogen werden (zuletzt auch im Kleinen Füchslein und in Macbeth). Unnötig war wohl der „Scherz“, den drei Mädchen Tafeln zu geben mit den Aufschriften „Wir sind die 3 Knaben“, „Eigentlich sind wir 3 Mädchen“ und „Die Jungs sind im Stimmbruch“. Und wenn der Regisseur schon vermeint, auf diesen „Gag“ nicht verzichten zu können, dann möge man wenigsten „Buben“ und nicht „Jungs“ schreiben – wir sind ja nicht nur in einem österreichischen Theater, sondern auch in einem österreichischen Stück. Dem Regisseur sei dieser Beitrag über österreichisches Deutsch im Austria-Forum ans Herz gelegt!

Der Chor (Leitung: Günter Wallner) machte seine Sache gut – wenn er auch wiederholt unsichtbar zu wirken hatte.

Während der Aufführung gab es kaum Szenen-Beifall, wohl aber spendete am Ende das Publikum reichlich Applaus – wenn ich die „Phon-Zahlen“ richtig eingeschätzt habe, dann standen Tamino und Papageno am höchsten in der Gunst des Publikums. Zum Schluss noch ein versöhnliches Wort zu der von mir mit nicht allzu freundlich Worten bedachte Inszenierung: sie hat die unsterbliche Musik von Mozart ernst genommen und keineswegs beeinträchtigt – und sie hat auch nicht versucht, aus der Zauberflöte ein anderes Stück zu machen. Es sei auch erlaubt, dem erfahrenen Schauspielregisseur einen Tipp für weitere Operninszenierungen zu geben: Arien haben in der Oper eine andere Funktion als Monologe im Schauspiel. Arien sind Ruhepunkte, die nicht durch Aktionen anderer Figuren „belebt“ werden sollten, wie dies in diesem Falle zum Beispiel mit der Bildnis-Arie des Tamino und der g-moll-Arie der Pamina geschah.

Hermann Becke, 19. 12. 2014

Szenenfotos: Stadttheater Klagenfurt, (c) Aljosa Rebolj

P.S.

Von der Premierenfeier gibt es schon ein Video mit einigen Interviews

Es wird auch ein Video angeboten, in dem Regisseur Patrick Schlösser die Handlung „für unser junges Publikum“ als (recht simpel-nüchterne) Bildgeschichte erzählt

Die nächsten Vorstellungstermine finden Sie hier