So geht es zu, wenn es schön ist. Der berühmte Satz, oder besser: der Absatzbeginn bezieht sich zwar auf ein anderes Werk – das Vorspiel zum dritten Aufzug der Meistersinger von Nürnberg, wie er es im Musikerroman Doktor Faustus beschreibt, aber Thomas Mann hätte sicher so auch einen Text über die Götterdämmerung einleiten können, wenn er denn die Gelegenheit gehabt hätte, im Bayreuth des Jahres 2025 im Festspielhaus sitzen zu können. Denn so geht es zu, wenn Simone Young den Taktstock zum Vorspiel, also der Nornenszene, hebt. Nicht allein die ersten Takte klingen da unendlich zart, doch konturiert. Wie sich da nach dem initialen Holzbläserakkord die Violoncelli und Bratschen mit den Violinen vereinigen und der Schlussstein der Tetralogie nachtsilbergrau verdichtet wird, bevor mit der Siegfried-Brünnhilde-Szene das Licht ersteht und mit den Gibichungen die Nachtschwärze der Hagenwelt ins Drama tritt: Es macht schon Freude, dem Orchesterdrama dieser Götterdämmerung zu lauschen, wenn diese Dirigentin am Pult steht; der Applaus, der am Ende dieses Abends über Young herabfällt, ist denn genauso groß wie der, den die Solistinnen und Solisten einfahren können. Plötzlich bedauert man es nicht mehr, dass, wie noch im Rheingold und manchen Stellen der Walküre, der Deckel über dem Graben für einen frequenzspitzenabschneidenden Mischklang sorgt, obwohl Wagner doch auch bei der Komposition der Götterdämmerung unmöglich wissen konnte, wie es später in Bayreuth klingen würde. Young aber setzt auf ein fließendes Dirigat, das dem Drama gibt, was des Dramas ist, ohne der Schönheit der Instrumentation und den melodischen Verläufen irgend etwas abzuschneiden; ob sie, wie in Pausengesprächen einmal zu hören ist, im ersten Akt „etwas verschenkt“ habe, ist reine Ansichtssache. Denn man hört auch am 31. Juli 2025 so viele Nuancen und Köstlichkeiten im Haus, dass der Applaus nur zu berechtigt ist. Schon die gegenüber den anderen Stimmen betonten Holzbläserlinien des 2. Akts, mit denen das Drama zwischen Siegfried und Brünnhilde an Spannung zunimmt und die Wagner als „sehrend“ bezeichnet hätte, sind ja ohrenöffnend – das Orchester der Bayreuther Festspiele agiert auch hier wieder auf Festspielniveau.

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Es gilt auch für die Sänger. Eine Kollegin, wirkliche Wagner-Kennerin seit Olims Zeiten, schärfte mir ein, ja nicht zu vergessen, Folgendes festzuhalten: Catherine Foster singt die Brünnhilde ihres Lebens. Keine Einwände, Euer Ehren: Catherine Foster singt die Brünnhilde ihres Lebens, was nicht heißt, dass sie drei Akte lang herumschreit. Nach zwei relativ ruhigen Auftritten in Akt I läuft sie, sozusagen kontrastiv, im zweiten zu großer Form auf und gestaltet im Finale eine Brünnhilde, die mit ihrem Schlussgesang noch einmal die Hörer stimmschön, energetisch und heuer auch wesentlich wortverständlicher im Innersten packt. Neben ihr steht mit Klaus Florian Vogt ein helltönender und dramatisch-impulsiver, menschlich verständlicher, also gelegentlich inhuman auftretender Siegfried; die Entwürdigung Granes, damit die stellvertretende Abwertung der einstigen Geliebten und nunmehrigen Ehefrau, gehört nach wie vor zu den grausamen Passagen dieser expliziten Deutung, die nicht an Zaubertränke, sondern an den (Un)menschen glaubt. Mika Kares ist wieder Hagen, dessen balsamisch strömender, tiefdunkler Bass keinen dumpfen, sondern einen betörend singenden Psychokrüppel zeichnet, den die Regie doch verstehbar macht: Wenn Siegfried von seiner Begegnung mit Brünnhilde erzählt, wird jenes Trauma wieder wachgerufen, das er einst erlitt, als der kurzzeitige Kumpel ihn für eine Frau verließ – ein Trauma, das die Tötung Siegfrieds auf gespenstische Weise verstehbar macht.

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

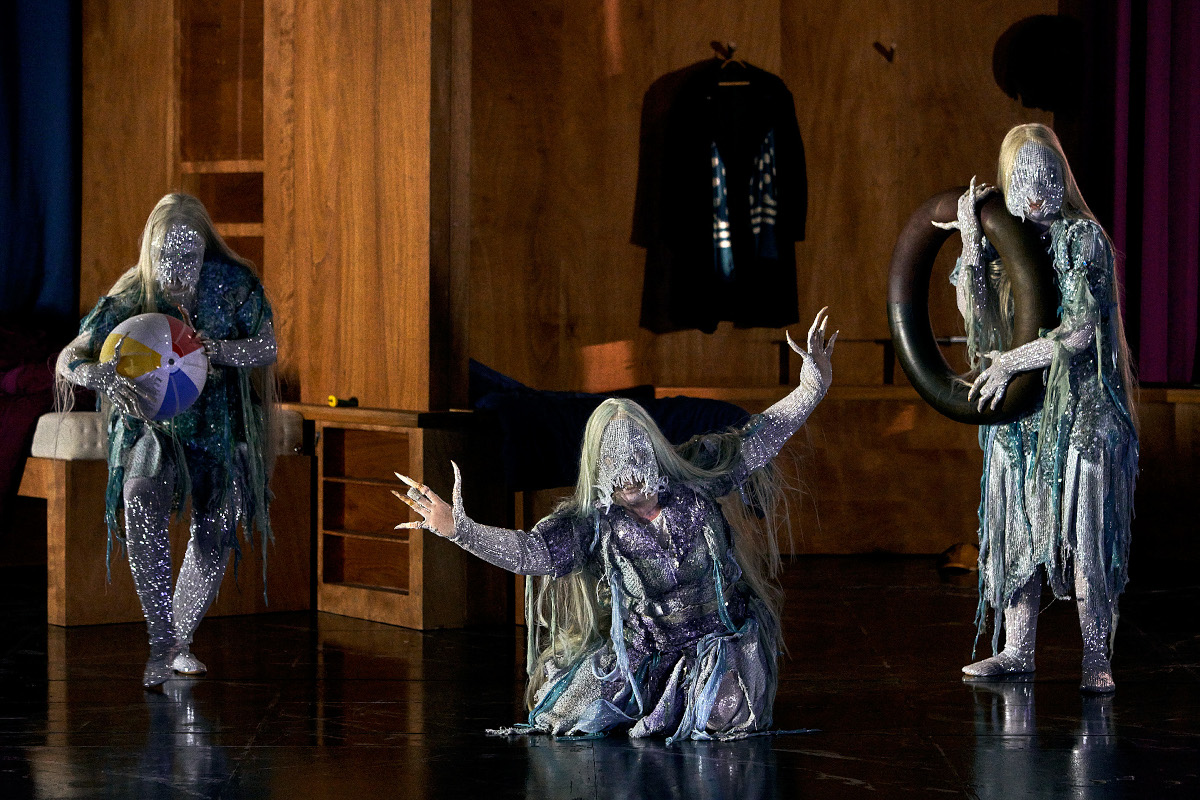

Auch Olafur Sigurdarsons Alberich, Michael Kupfer-Radeckys Gunther und Gabriela Scherers optisch und akustisch scharf auftretende Gutrune sind gegenüber dem Besetzungszettel des Vorjahres gleich geblieben, auch gleich gut und, im Falle Sigurdarsons, sogar besser, denn wie schon in Rheingold und Siegfried hat seine Stimme bei der Götterdämmerung der Richard-Wagner-Herbstfestspiele 2025 an Knörzigkeit verloren; ein Alberich muss ja nicht automatisch knörzig singen, nur weil er wie ein Nachtgespenst auftritt. Man bleibt sozusagen Mensch – auch Gunther, der irre Kokser, auch Gutrune, die geschmacklose Sexbombe, auch Hagen, das psychopathische Vateropfer. Wieder ist Christa Mayer die gute alte Tante, die Irre von Walhall, wenn sie der Waltraute das wunderbare Profil einer aus der Bahn geworfenen Überlebenden einer Familienkatastrophe verleiht (und noch immer schüttet sie, das sind so bedeutende Gags, ein Achtelpfund Zucker in ihren Kaffee. „Ich wörde die ganze Zockerböchse nehmen“, wie Sesemil Weichbrodt in den Buddenbrooks sagen würde). Neu im Ensemble der Nornen: Dorothea Herbert, die dritte, die zusammen mit Noa Beinhart und Alexandra Ionis ein göttlich gut singendes Trio bildet. Katharina Konradi ist neben Natalia Skrycka und Marie Henriette Reinhold die „Neue“ unter den Rheintöchtern, die immer noch als altgewordene Ladies entzückend wackelig durch den dritten Akt staksen. Neu ist auch die Entschärfung einer kleinen, gemeinen Szene am Ende des 2. Akts: Siegfried und Gutrune – pardon – poppen jetzt nicht mehr im Doggystyle (der Scherenschnitt machte das deutlich genug), sondern küssen sich zärtllich auf einer Couch – was die Sache für Brünnhilde nicht besser macht, die nun zehn lange Sekunden Hagen küsst: aus Dank für den Mordplan und als improvisierte wie vergebliche Racheaktion gegen Siegfried. Herkömmlich blieb, beispielsweise, Traum-Alberichs angedeuteter Geschlechsakt mit einer Traum-Norn, womit sich seine Vision eines sexuellen Beisammenseins mit einer der Frauen aus einer der Triaden der Anderswelt wenigsten imaginär erfüllt. Und das Erdakind west einsam durch die Tiefe des entwässerten Swimmingpools, um uns daran zu erinnern, dass es immer noch um die fast schutzlosen „Welterben“ geht – ein musikalisches Motiv, das punktgenau mit Brünnhildes und Siegfrieds „Ring“-Kind verbunden wird.

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Also alles schön. Alles schön? So geht es zu, wenn es hässlich ist: Grane, Brünnhildes Seelenvertrauter, der gute, alte Freund, wird immer noch gekillt und geköpft. Es hat schon seinen bösen Sinn: Weihnachten wurde zu Gunsten eines neuheidnischen Fests suspendiert, das im 2. Akt, in dem die alten Götter angerufen werden, mit jenen Göttermasken realisiert wird, die die Kinder seit dem Rheingold skizziert haben. Grane ist das Blutopfer, das aus mehreren Gründen gebracht wird: für den moralisch auf den Hund gekommenen Siegfried – und für die neureichen Protze, für die die Jagd an sich zur zweiten Natur geworden ist. Valentin Schwarz zeigt das alles denkbar kompromisslos, indem er die Motive, die Wagner noch in seiner pseudomythischen Welt ansiedeln konnte, in ein gegenwärtiges Gewand kleidet. Man sollte das nicht, wie einst Udo Bermbach, als „Verzwergung“ des Wagnerpersonals und der Geschichte, sondern einfach als Deutung „im Lichte unserer Erfahrung“ (Thomas Mann) annehmen. Dann käme man vielleicht auch dahinter, dass es widersinnig ist, sich einerseits bei den Sängern für einen oder besser: vier grandiose Abende zu bedanken und andererseits das Regieteam dafür abzustrafen, dass sie eben diese Sänger ins beste Licht gestellt haben (um einer Legende zu widersprechen: auch viele offizielle und private Kritiker des letzten Spieljahres sind in dieser Hinsicht weit davon entfernt, den Schwarz-Ring als „missglückt“ abzukanzeln). Dass es nicht allein in der Götterdämmerung das Licht der Nacht ist: Dafür ist nicht Valentin Schwarz, sondern Richard Wagner verantwortlich. Man sollte den Boten nicht für die Botschaft töten, denn Schwarz und seine Leute waren „nur“ die notwendigerweise individuellen Übersetzer für eine Opernfantasie, die so nah dran ist an der Realität, dass es nicht allein im Fall des versagenden Siegfried, der von Gunther vergewaltigten Brünnhilde und des zum Psychozombie gemachten Hagen schmerzt.

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Schwarz hat, so betrachtet, nicht allein schon 2023 den Nebel aus der Auftrittsszene des Chors entfernt, der unter dem neuen Chorleiter Thomas Eitler de Lint wuchtvoll und streng in den Raum tönt. So betrieb die Inszenierung eine Aufklärung am alten Mythologen, von der man selbstverständlich nicht wissen kann, ob Wagner sie gutgeheißen hätte – aber kommt es darauf an? „Wird im Namen des menschlichen Gehalts das Übernatürliche von der Bühne verwiesen oder ins Gleichnis für Natürliches nivelliert, so tilgt der Anspruch von Allmenschlichkeit ebenso das Gegenteil des Zaubers, den sachlich-historischen Stoff“, wie Theodor W. Adorno am Beginn des Mythos-Kapitels im Versuch über Wagner schrieb. Für Adorno war diese Abkehr vom Politischen nichts als reaktionär, doch der Bayreuther Ring 2022-2025, der konsequent das Allmenschliche betont und Gleichnisse für Natürliches findet, kann gar nicht anders, als das Allmenschliche herauszuarbeiten: von der von Luis August Krawen brillant erstellten Animation des feindlichen Brüderpaars im Mutterbauch über den aufgehängten und schwer triefenden Wotan (das Ende einer bösen Geschichte) zur letzten Animation. Die zeigt die beiden Brüder, nun endlich und scheinbar friedlich im Vorgeburtsstadium miteinander vereint – doch wurde, das haben sie selbst verursacht, ihre Nabelschnur zerrissen: also keine schöne Utopie, sondern ein endgültiges, pessimistisches Bild. Man könnte auch sagen: ein realistisches, das seltsam gut zur Hoffnungsmusik der Schlusstakte passt. Die mythischen Bilder bleiben im Übrigen erhalten, die Nornen bleiben fantastische Wesen – und die Rheintöchter changieren am Ende tatsächlich wieder zu jenen übernatürlichen Figuren, die Wagner sich erdacht hat. Man muss nur genau hinschauen.

Wie gesagt: So geht es zu, wenn es schön – und traurig ist.

Frank Piontek, 1. August 2025

Die Walküre

Richard Wagner

Bayreuther Festspiele

Wiederaufnahmepremiere: 31. Juli 2025

Inszenierung: Valentin Schwarz

Musikalische Leitung: Simone Young

Orchester der Bayreuther Festspiele