Klinisch weiß – Andreas Homokis kalter, steriler „Ring“ aus Zürich, jetzt auf DVD

Immer wieder stellt eine Neuproduktion der Wagnerschen Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ eine der größten Herausforderungen dar, nicht nur wegen der schieren Dauer, der logistischen Komplexität, der psychischen wie physischen Anforderungen an Sänger, Musiker und das Regieteam, sondern auch der Konzeption wegen. Was will man dem Monumentalwerk Richard Wagners heute noch abgewinnen, nachdem es aus allen denkbaren Perspektiven szenisch durchleuchtet wurde? Es gab noch nie so viele „Ringe“ wie heute. Nicht nur die großen Opernhäuser, nahezu jedes Stadttheater hat seinen „Ring“. Und dennoch will jeder Regisseur mindestens einen „Ring“ inszenieren, möchte jeder Intendant seine Intendantur krönen mit einem finalen „Ring“. So war es auch bei Andreas Homoki. Von Beginn der Spielzeit 2012/13 bis zur Spielzeit 2024/25 war Andreas Homoki Intendant des Zürcher Opernhauses, das unter seiner Leitung äußerst erfolgreich war. 2022-2023 inszenierte er die vier Teile des „Rings“, der im Mai 2024 live aufgezeichnet als DVD (und Blu-ray) herausgebracht wurde.

Der Hausherr inszeniert den „Ring“ einmal ohne den üblichen Bedeutungs-Ballast als klares, großenteil in Weiß gehaltenes Familiendrama, das als Parabel für das antikapitalistische Untergangsszenario der Welt verstanden werden sollte, als mythisches Treiben zwischen Licht- und Schwarzalben, Halbgöttern und Menschen, ein Stück, in dem es um Machtgier, Fluch und tragische Verstrickungen geht. Homoki vermenschlichte alle Figuren des „Rings“ (die Riesen werden quasi als gutsituierte Schweizer Bergbauern in menschlichem Format und Lodenanzügen gezeigt), die Götter sind Menschen wie Du und ich, freilich, dem Großbürgertum entsprossen, eine Nivellierung des Personals, über die man sich streiten kann, schließlich gibt es keine tragische Fallhöhe mehr.

Das Grundprinzip der Inszenierung war eine Drehbühne (Bühnen- und Kostümbildner Christopher Schmidt) mit Durchgängen zu immer neuen und doch gleichen großbürgerlichen Salonräumen. Das Interieur variierte allerdings: Betten, Stühle, Sessel, Schreibtische und Schränke, goldenes Salonmöbel, aber auch kahle Baustämme im Schnee. Die Götterburg Walhall wurde ironischerweise auf ein Ölbild im Goldrahmen reduziert. Rheines-Tiefen, Bergeshöhen, Wald und Fels werden ausgespart. Nur bei Wotans Schlussgesang in der „Walküre“ liegt ein Felsbrocken wie ein Fremdkörper mitten im Salon. Der Feuerzauber wird ausgespart. Wotan wandert stattdessen durch die Türen und Räume der sich drehenden Bühne. In solcher szenischen Reduktion wird das Spiel um Ring, Macht und Liebe quasi alltäglich erzählt, brav an der Oberfläche der Handlung entlang, nur eben in „heutigen“ Bildern. Freilich, so ganz um Speer und Brünne, Schlapphut, Bratenrock und Flügelhelm, Brustpanzer und weißes Nachthemd kommt Homoki nicht herum. All das gehört seit Patrice Chéreaus Bayreuther „Jahrhundertring“ 1976 offenbar zum Grundinventar jedes neuen Rings.

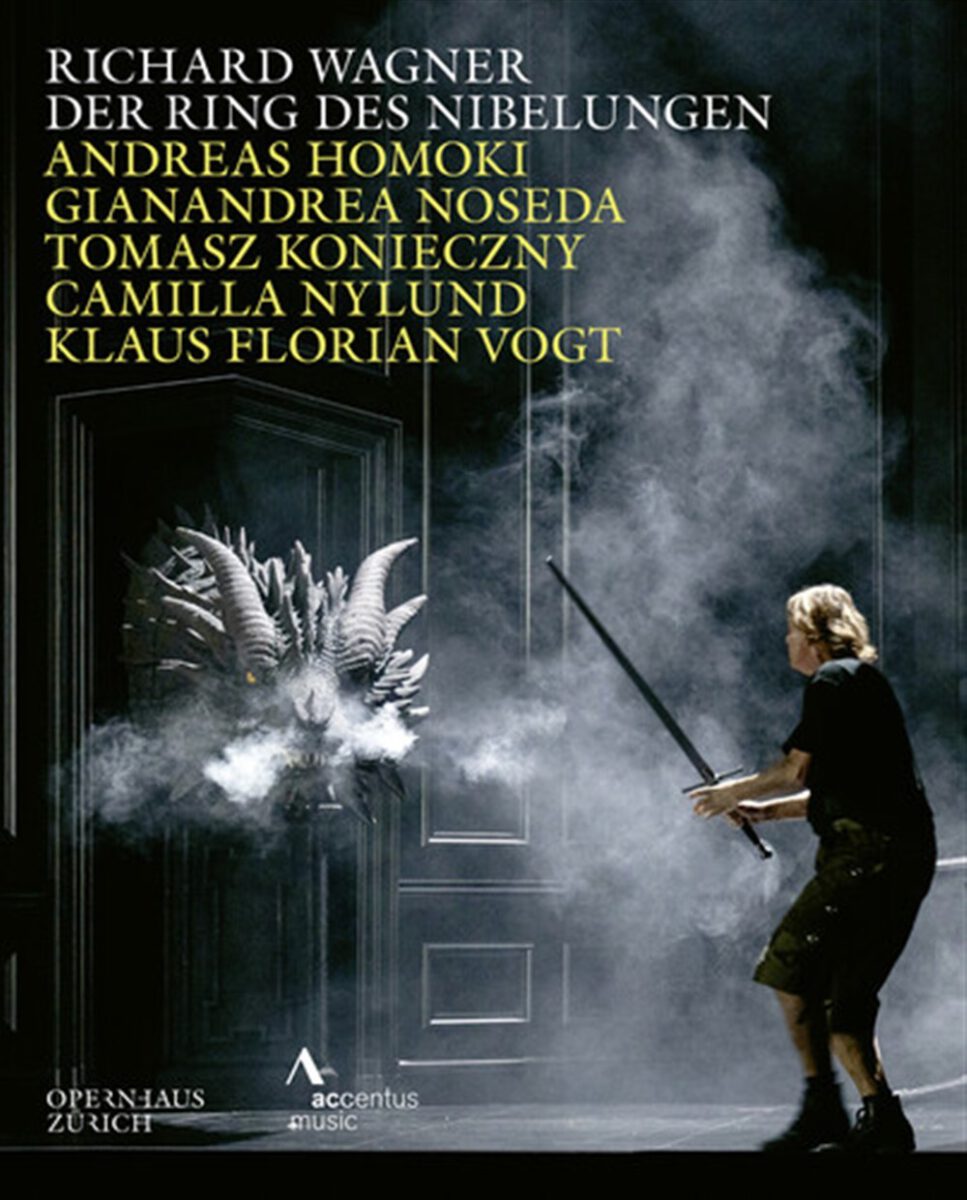

Vor allem aber liebt Homoki die Farbe Weiß. Klinisch Weiß sind sämtliche Räume des Wandel-Salons auf der Drehbühne. Weiß sind die Rheinmädchen gekleidet, in weißen Nachthemden tollen die Walküren (mit Pferdehelmen) im Salon herum und kämpfen gegen Helden mit Pappschwertern in weißen Nachthemden. Der Waldvogel (mit feiner Stimme Rebeca Olvera) ist eine Sopranistin im kleinen Weißen mit weißen Flügeln. Wagner fordert eigentlich in der Partitur ausdrücklich einen Knabensopran, was aber fast immer ignoriert wird. Auch Erda darf in vornehm weißem, hochgeschlossenem Kostüm auftreten, natürlich auch Brünnhilde, die Wunschmaid, in der „Walküre“ zusätzlich mit Granehaube, die Rheintöchter und die Nornen ebenfalls. Nur bei den Gibichungen gibt es einige Kostüme in kräftigen Farben. Übrigens gibt es in diesem „Ring“ weder Innen noch Außen, alles spielt in einem drehbaren Wandelsalon. Die Inszenierung zeigt zwar recht gute Momente der Personenführung, aber auch manch Befremdliches, neben zugegeben sinnigen Regiegags und Ideen. Im „Siegfried“ beispielsweise dienen umgeworfene, vergammelte Salonmöbel zur „Schmiede“. Der Lindwurm kommt überraschenderweise aus der sich öffnenden Salonwand wie ein ausklappbarer chinesischer Drache.

Der „Götterdämmerungs“-Schluss“ gerät recht nüchtern, um nicht zu sagen ernüchternd und keineswegs überzeugend. Der Eschenstamm aus Hundings Hütte steht plötzlich mitten im Raum, die Rheintöchter kommen in weißen Pyjamas daher, beim Schlussgesang Brünnhildes erscheint Siegfried doppelt, als lebendige Vision Brünnhildes (die auf dem Weg ins Feuer ihren Granehelm in der Hand hält) und als Leiche. Zu guter Letzt sieht man die nun völlig leergeräumten großbürgerlichen Räume. Wotan sitzt vor seinem brennendem Walhallgemälde. Schluss, aus Ende. Und alle Fragen bleiben offen. Man wohnt einem gewissermaßen aseptischen, nicht immer einleuchtenden „Ring“ bei, der trotz professionell gearbeiteten Personenführung ohne Aussage bleibt. So wie schon das Betreten der Regenbogenbrücke zum Einzug in die Götterburg im „Rheingold“ (eigentlich der Anfang vom Ende der Götterherrschaft, gewissermaßen ein Abstieg) nichtssagend inszeniert wird – die Götter gehen einfach ins Nachbarzimmer – bleibt Homoki auch beim Götterdämmerungs-Schluss jede eindeutige Haltung schuldig und bekennt nicht Farbe. Mit dem „Ring des Nibelungen“, so schrieb Wagner an seinen Dresdner Revolutionsgenossen Theodor Uhlig am 12. November 1851: „gebe ich den Menschen der Revolution … die Bedeutung dieser Revolution, nach ihrem edelsten Sinne, zu erkennen.“ Dass der „Ring“ ein politisches Werk ist, Wagner hat sich dazu eindeutig geäußert, bemerkt man in Homokis Lesart nicht.

Die Vorzüge dieses Zürcher „Rings“ (der in exzellenter Bildregie und Tonqualität auf DVD gebannt wurde) sind musikalische und sängerische. Der Italiener Gianandrea Noseda (seit der Spielzeit 2021/22 Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich) erweist sich als souveräner wie kompetenter und vor allem mitreißender Wagner-Dirigent. Er setzt weder auf Pathos, Weihrauch und lärmende oder parfümierte Überwältigung, sondern in dem vergleichsweise kleinen Haus auf gestische Theatermusik. Er dirigiert einen klar strukturierten, „Ring“, kraft- und spannungsvoll, ja dramatisch und energisch, setzt auf straffe Tempi und hat Sinn für Details und Klangfarben. Die Philharmonia Zürich ist in Hochform.

Sängerisch ist dieser „Ring“ durchaus Bayreuths würdig. Im „Rheingold“ besticht Matthias Klinks Tenor als ironischer, außerordentlich wortverständlicher Feuergott Loge. Tomasz Konieczny überzeugt als Wotan wie auch mit der Partie des Wanderers außerordentlich. In der „Walküre“ verblüfft der Debütant Eric Cutler als glänzender Siegmund, seine Zwillingsschwester Sieglinde (Daniela Köhler) ist zwar stimmlich ordentlich, aber darstellerisch ein wenig tantenhaft. Glaubwürdige Erotik bleibt bei diesem Wälsungenpaar jedenfalls außen vor. In der „Götterdämmerung“ überrascht der schwarzstimmige Hagen von David Leight (er singt im „Siegfried“ auch den Fafner). Exzellent ist der debütierende Daniel Schmutzhard als intrigierender Gunther.

Ab der „Walküre“ wird dieser neue Zürcher „Ring“ von Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt dominiert, beide sind Bayreuth-erprobt. Aber sie probieren die anspruchsvollen Partien der Brünnhilde und des Siegfried, die sie auf dem grünen Hügel zuvor noch nie sangen, im fast intimen Züricher Opernhaus aus. Vogt, an sich ein lyrischer Tenor (der als Wagnertenor immer kontrovers beurteilt wurde) hat schon über Jahrzehnte auf dem Grünen Hügel und anderswo bewiesen, dass er mit seiner sehr speziellen Kindertrompete, (manche sprechen von einer knabenhaften Oratorienstimme) Lohengrin, Walter, Parsifal und Siegmund singen kann. Seit seinem Tannhäuser hat seine Mittellage ein dunkleres Timbre und dramatisches Kaliber dazugewonnen. Den Siegfried singt er zwar auf seine Weise mühelos, doch fehlt ihm das gewisse heldische Etwas. Wirklich glaubwürdig ist er für mich eigentlich nur in den lyrischen Passagen des „Siegfried“ und der „Götterdämmerung“.

Camilla Nylund (weiß Gott keine Hochdramatische) überrascht in der Rolle der Brünnhilde (in der „Walküre“ wie im „Siegfried“), mit einem Zugewinn an dramatischen Reserven und warmen stimmlichen Valeurs. Mädchenhaft durchsichtig, klar artikulierend und ruhig singt sie die Partie, klug phrasierend und wo es darauf ankommt mit durchaus trompetenhaften Spitzentönen. Aus dem großen, insgesamt überzeugenden Ensemble stechen Claudia Mahnke als respektgebietende Fricka, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als charaktervoller Mime, Anna Werle alsWaltraute, Christoph Purves fieser Alberich und Anna Danik als eindrucksvolle Urwala Erda hervor.

Fazit: Dieser „Ring“ darf musikalisch respektgebietend genannt werden, szenisch befremdet er allerdings, vor allem aber ergreift er nicht und lässt den Zuschauer kalt.

Dieter David Scholz, 14. August 2025

Richard Wagner: Der Ring des Nibelungen

Opernhaus Zürich

Regie: Andreas Homoki

Musikalische Leitung: Gianandrea Noseda

Philharmonia Zürich

Video: Tieni Burkhalter

Accentus music 7 DVDs – 4260234833270 – 2025