Eine der eindrucksvollsten europäischen „Ring“-Inszenierungen

Der Generaldirektor der Sofia Opera, Prof. Plamen Kartaloff, hat bekanntlich etwas fertig gebracht, was nur ganz wenigen bisher überzeugend gelungen ist, die Tetralogie Richard Wagners, seinen „Ring des Nibelungen“, das opus magnum des Bayreuther Meisters also, innerhalb von nur 13 Jahren an einem Haus gleich zweimal zu inszenieren. Dabei lagen zwischen der „Götterdämmerung“ der ersten Inszenierung 2013 und der Premiere des gesamten zweiten Zyklus‘ gerade einmal neun Jahre! Große „Ring“-Regisseure wie die Brüder Wieland und Wolfgang Wagner in Bayreuth sowie Götz Friedrich und Harry Kupfer haben etwa so viele, wenn nicht mehr Jahre zwischen ihren jeweiligen, wie nun auch in Sofia durch einen ganz neuen Ansatz überzeugenden Neuinszenierungen vergehen lassen. Man nahm auch gemeinhin an, dass ein Regisseur ein solches Mammutwerk mit vier Abenden nicht innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne konzeptionell und szenisch signifikant neu deuten und damit inszenieren könnte.

Genau das ist Kartaloff mit diesem „Ring“, der 2023 Premiere hatte und nun beim III. Wagner Festival in Sofia wiederaufgenommen wurde, eindrucksvoll gelungen. In der ersten Inszenierung hatte er als wesentliche Bühnenbild-Elemente einen bühnengroßen Ring in szenisch ausdrucksstarken und vielfach wechselnden Konfigurationen, sowie eine Mandala, eine Art Kreis-Element, das im Hinduismus und Buddhismus traditionell den Kosmos, himmlische Welten oder komplexe religiöse Zusammenhänge symbolisiert, als dramaturgische Stilelemente eingesetzt. In der zweiten Inszenierung, von der hier die Rede ist, setzt der Regisseur drei sogenannte Triskels im Bühnenbild von Hans Kudlich und dem wieder hervorragenden Lichtdesign von Andrej Hajdinjak ein, die neben dem exotisch anmutenden Walhall und der geometrischen Behausung Hundings die den ganzen „Ring“ beherrschenden Bühnenelemente werden. Due durchwegs geschmackvollen Kostüme schuf Hristiyana Mihaleva-Zorbalieva.

Die Triskel, die wie halbe Brillen aussehen, präsentieren ein nordisches Symbol in Form von drei radialsymmetrisch angeordneten Kreisbögen oder ineinander verschachtelten Dreiecken. Mit ihnen will Kartaloff sozusagen die Spirale des Lebens in den vier „Ring“-Teilen zeigen und konstruiert die Folge der Szenen aus der Partitur heraus im Rahmen eines Story Boards im Zusammenhang mit der Entwicklung der Aktion. Die Triskel sollen in symmetrischer Balance oder auch separater Aufstellung die „Seele der Handlung“ in enger Beziehung zueinander verkörpern. Und Wagners Charaktere befinden sich nicht nur nach Kartaloffs Auffassung in einer Spirale des Lebens-Zyklus, von ihrer Geburt in ihre Welt hinein zu Größe und schließlich zum Tode.

Es ist Musiktheater, Musikdramatik im klassischen Wagnerschen Sinne. Wo findet man das heute noch in solcher Reinkultur in Europa, bis vielleicht in Brüssel und Helsinki? Man kann in dieser „Ring“-Inszenierung sehen, was in dem Stück wirklich steckt, wenn es sich im wahrsten Sinne des Wortes musiktheatralisch entwickelt und nicht im Sinne des ständig nach Neulesungen, Hinterfragungen oder gar Überschreibungen lechzenden Regisseurstheaters, was dem meistgebrauchten Terminus Regietheater besser entsprecht. In Sofia steht das musikalische Erlebnis im Vordergrund, und dann entwickeln sich die Bilder ganz automatisch homogen aus der Partitur und der theatralischen Dramaturgie heraus. Das ist auch in dieser Wiederaufnahme wieder wunderbar geglückt. Das zum Teil von sehr weit her angereiste internationale Publikum war schlicht begeistert.

Einige Bespiele für den interessanten und ständig die theatralischen sowie auch die musikalische Aussage untermauernden Einsatz der Triskels sei hier mit einigen Details der Inszenierung gegeben. Im 1. Bild des „Rheingold“ steht jedes der drei Triskel für eine Rheintochter, die darin, ähnlich wie schon in der ersten Inszenierung, einen naiv lustigen Trampolin-Tanz um das Rheingold vollführt. Stanislava Momekova als Woglinde, Ina Petrova als Wellgunde und Alexandrina Stoyanova-Andreeva als Flosshilde sind drei anmutig agierende erotische Rheintöchter, die das Verlangen Alberichs nach Liebe absolut glaubhaft machen und dabei auch noch wunderbar singen. Der Schwarzalbe wird von Plamen Dimitrov in einer darstellerisch und vokal intensiven, wenn auch etwas rustikalen Form gesungen. Er hat diese Figur offenbar stark verinnerlicht, und der Alberich muss nicht unbedingt „schön“ singen. Im 2. Bild werden Wotan und Fricka im Wesentlichen jeweils ein solches Triskel zugeordnet, was ihre individuelle Problematik im Sinne der Interpretation des Regisseurs dieser Bühnenbildelemente unterstreicht.

Im Nibelheim-Bild stehen die drei Triskel nun in einem irdenen Braun vertikal und bilden den Rahmen für die Gold hämmernden Nibelungen, äußerst effektvoll und bestens mit der Musik harmonierend. Im 4. Bild ist dann hinter den auf den Triskeln im Vordergrund agierenden Göttern Walhall als sich langsam errichtendes gläsernes und asiatisch anmutendes Bauwerk sowie schließlich der dezent angedeutete Regenbogen zu sehen. Alles wirkte mit der wie immer bestechenden Lichtregie sehr überzeugend und eben auch mythisch, so wichtig für ein Herangehen an Wagners „Ring“.

Thomas Hall ist im „Rheingold“ und in der „Walküre“ ein ausgezeichneter agiler Wotan und gestaltet die Rolle souverän mit seinem klangvoll-prägnanten, etwas helleren Bassbariton. Niina Keitel aus Finnland, die für die kurz zuvor ganz unerwartet verstorbene Mariana Tsvetkova eingesprungen war, konnte ihm als Fricka im „Rheingold“ und in der „Walküre“ stimmlich nicht ganz auf Augenhöhe begegnen. Sie wäre eher eine der acht Walküren und war in Helsinki eine sehr gute 2. Norn. Petar Buchkov ist wie immer ein kraftvoller Fafner und Stefan Vladimirov ein gesanglich gut artikulierender Fasolt, beide gezeigt als übergroße vorsintflutliche Ungeheuer. Daniel Ostretsov wird immer besser und auch stimmlich kraftvoller als Loge, sodass sich hier langsam der Siegmund anbahnt. Krassimir Dinev war der bewährt gute Mime, der später im „Siegfried“ mit einer unglaublichen Charakterstudie aufwartet. Vesela Yaneva besticht mit einem sehr klangschönen Mezzo in mythischem Blau als Erda. Svetozar Rangelov ist ein guter Donner und Silvana Pravcheva eine ebenso gute, etwas hysterische Freia. Nur Hrisimir Damyanov bleibt als Froh mit zu kleiner Stimme etwas blass.

Im 1. Aufzug der „Walküre“ weichen die Triskel bis zu einem bestimmten Maß vor der Geometrie der in klaren Linien geometrisch konstruierten Hunding-Hütte zurück, in der aber alles auf den neuralgischen Punkt zuläuft, das Schwert Nothung in der Esche Stamm und seine finale Gewinnung. Zielstrebig arbeitet Kartaloff auf seine Bergung durch Siegmund hin, und die Emotion unter den beiden Protagonisten ist im Rahmen der wie immer sehr guten Personenführung sensationell. Tsvetana Bandalovska ist nach ihrer guten „Tannhäuser“-Elisabeth als Sieglinde weiter gewachsen und singt die Rolle nun mit mehr dramatischem Aplomb bei wie immer einnehmender Emotionalität. Martin Iliev, der große bulgarische Heldentenor der Wagner-Aufführungen in Sofia der vergangenen 13 Jahre besticht wieder als sehr musikalischer Siegmund mit seiner etwas depressiv wirkenden Aura, die bestens zu dieser scheiternden Figur passt. Nach dem großartigen Tannhäuser singt er auch den Wälse mit eindrucksvoller vokaler Kraft und Emotion. Bjarni Thor Kristinsson singt als Gast einen bedrohlichen Hunding mit dunklem Bass in beängstigender Kampfmontur.

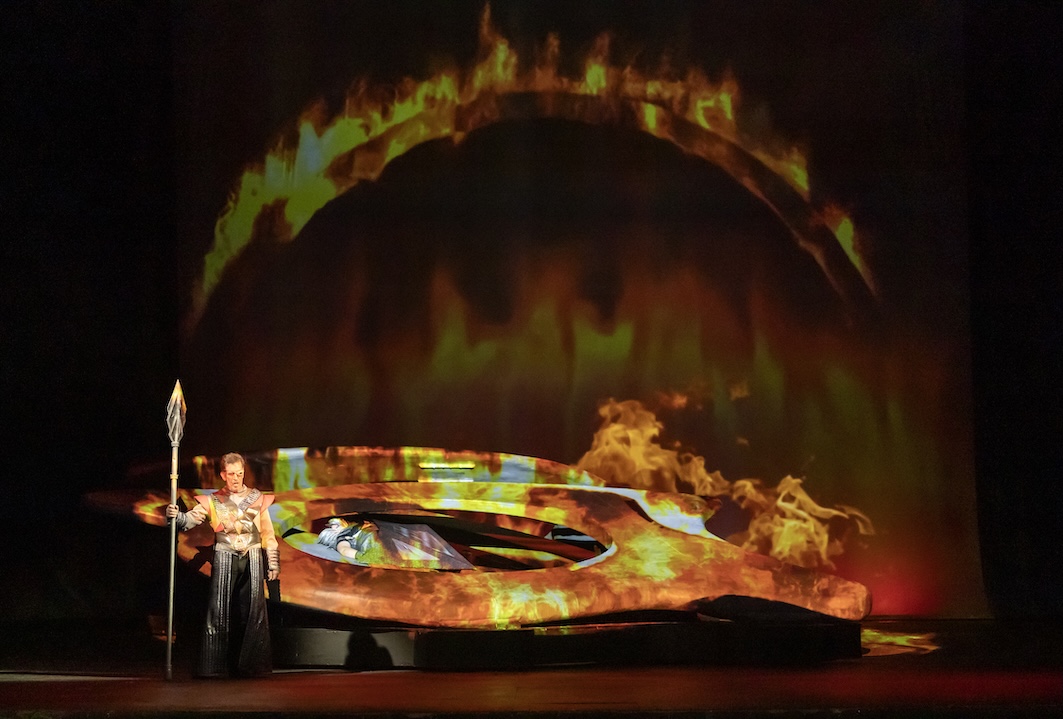

Gergana Rusekova ist wieder die bewährte „Walküre“-Brünnhilde mit ihrem abgedunkelten Sopran und bemerkenswerten schauspielerischen Talent. Mit ihr kommen die neun knallroten lebensgroßen Pferde der Walküren ins Spiel, die den Walkürenritt im 3. Aufzug beherrschen und jedes Mal Szenenapplaus bekommen. Sie sind wirklich eine geniale Idee des Regieteams und machen überall Furore, wo mit dieser „Walküre“ gastiert wird. Hier spielen die Triskel einmal keine Rolle, kommen aber für die große Auseinandersetzung zwischen Wotan und Brünnhilde im Finale wieder zurück, wo sie durch ihre Positionierung nachvollziehbar die unterschiedliche Beurteilung des vermeintlichen Vergehens Brünnhildes szenisch untermalen.

Es folgt ein wahrlich phantastischer Feuerzauber, wie man ihn heute weiter westlich kaum noch sieht… Wie wunderbar das zu Wagners herrlicher Musik passt! Zu erwähnen ist noch die pantomimeartigen Referenz oder Erinnerung in einem vertikal im Hintergrund stehenden Triskel an frühere Geschehnisse. Da sieht man, wie Wotan den Ring stiehlt, wie Sieglinde misshandelt wurde und Ähnliches, eine äußerst sinnvolle Übernahme aus der ersten „Ring“-Inszenierung.

Im „Siegfried“ schlägt dann die große Stunde des für den jungen Siegfried eingeladenen dänischen Heldentenors Magnus Vigilius, der mit seinem klangvollen und in allen Lagen bestens ansprechenden Tenor ganz neue Facetten der Figur in diesem „Ring“ auslotete. Ein wahrer Glücksfall, und es ist zu hoffen, dass Vigilius 2026 zum großen Sofia Opera Festival der 150 Jahre Bayreuther Festspiele wiederkommt! Radostina Nikolaeva war seine hier gewohnt gute Brünnhilde, der die höher gelegene Partie stimmlich bestens liegt. Die finale Szene der beiden, in dem auch wieder die Triskel eine wichtige szenische Rolle spielten, war einer der Höhepunkte dieses „Ring“. Zuvor hatte der ungarische Bassbariton Kristian Cser einen vor allem gesanglich orientierten wohlklingenden Wanderer gegeben, der sich mit dem Mime von Krassimir Dinev ebenso wie Siegfried einige witzige Spielchen leistete. Plamen Kartaloff unterstreicht hier den bisweilen thematisierten Scherzo-Charakter des „Siegfried“ sehr kunst- und humorvoll. Die guten Leistungen von Plamen Dimitrov als Alberich, Vesela Yaneva als souveräner Erda und Petar Buchkov als Fafner wurden schon erwähnt. Maria Pavlova sang sehr lyrisch einen entzückenden Waldvogel, der poetisch im Hintergrund auf einem Seilzug auf und niederschwebte, ganz in leuchtendem Orange.

In der „Götterdämmerung“ nehmen die drei Triskel vielleicht die wichtigste szenische Rolle aller vier Abende ein. Denn hier geht es um klare Abgrenzung von Interessenssphären. So ist in einem das Gibichungenpaar zu sehen, in einem anderen regelrecht dagegen gestellten Triskel Hagen mit einer altgermanischen Maske vor roter Grundierung. Hier wird das kommende Unheil schon gleich optisch deutlich. In dem dritten Triskel steht später dann Grane von Brünnhilde. Und wenn der Chor im 2. Aufzug kommt, versammelt er sich wiederum in zwei Triskeln, während das dritte für die weitergehende Handlung reserviert ist. So bildet Kartaloff ständig eine erkennbare Verbindung zwischen szenischer Aussage, individuellen Motiven und musikalischer Interpretation. Ein großer Kunstgriff! Im finalen, äußerst beindruckenden Weltenbrand stehen zwei Triskel senkrecht, während in der Mitte Brünnhilde mit Grane erscheint und hinten Walhall brennend zu Boden sinkt. Das war ein sehr eindrucksvoller Abschluss und genau passend zur finalen Musik Wagners. Und wohl zur schönsten aller derzeit laufenden „Ring“-Inszenierungen, zumal das letzte Bild ein einfacher, Hoffnung andeutender Lichtstrahl aus völligem Dunkel ist! So kann und sollte ein “Ring des Nibelungen“ enden.

Der Star der „Götterdämmerung“ war wie immer, wenn sie auftritt, Iordanka Derilova, ein Weltstar für die Brünnhilde, in einer Liga mit Catherine Foster und Camilla Nylund, darstellerisch bei entsprechend gutem und damit rollenmäßig überzeugendem Aussehen, und auch stimmlich. Mit ihrem dramatischen Sopran beherrscht sie diese Rolle einfach aufs Beste. Es ist völlig unverständlich, dass Derilova aus ihrem Ensemble in Dessau nicht einmal an die großen Bühnen der Welt engagiert wird, wobei sie das gern täte und auch könnte. Scheinbar kennen die Opern- und Casting-Direktoren an den „großen Häusern“ sie nicht oder halten es für unglaubhaft, dass in Dessau eine so gute Brünnhilde, wie übrigens auch Isolde, Ortrud, „Tannhäuser“-Elisabeth, Madama Butterfly, Lady Macbeth und viele andere befindet… Wenn man schon nicht Arroganz unterstellen will, so liegt doch der Verdacht einer gewissen Ignoranz nahe.

Kostadin Andreev konnte als Siegfried leider nicht mit Derilova und den anderen Sängern mithalten. Weiterhin ist sein Deutsch unzureichend, und seine Gesangstechnik bedürfte dringend einer Überarbeitung. Da ist vieles einfach zu laut und unkontrolliert, was bei besserer Technik zu vermeiden wäre, denn das vokale Potential ist vorhanden. Darstellerisch macht er seine Sache stets gut und mit viel Elan. Petar Buchkov ist über die Jahre als Hagen sehr gewachsen. Er hat mit seinem dunklen ausdrucksstarken Bass und guter Spiellaune nun internationales Format. Atanas Mladenov, seit langem ein ausgezeichneter Bariton im Sofioter Ensemble, sang wieder einen sehr musikalischen Gunther und Tsvetana Bandalovska natürlich eine ebenso starke Gutrune. Plamen Dimitrov war wieder Alberich, und Alexandrina Stoyanova-Andreeva – auch Flosshilde – beeindruckte mit einer lyrisch vorgetragenen Waltraute. Stanislava Momekova war Woglinde, Ina Petrova Wellgunde und Zweite Norn, Tsvetana Sarambelieva Erste Norn und Silvia Teneva Dritte Norn. Der Chor der Sofia Opera, wie immer einstudiert von Violeta Dimitrova, trug erheblich mit seinen kraftvollen Stimmen sowie bestechender Choreographie und Optik zum großen Erfolg dieser „Götterdämmerung“ bei.

Es ist schon nahezu unglaublich, wie das Orchester der Sofia Opera mittlerweile die Musik Richard Wagners nach nun schon immerhin 15 Jahren verinnerlicht hat. Dafür ist zu einem ganz großen Teil der US-amerikanische Dirigent Evan-Alexis Christ aus Potsdam verantwortlich. Es ist ein Erlebnis zu beobachten, wie intensiv er mit seinen Zeichen und entsprechender Mimik auf die Musiker eingeht und bei gutem Musizieren auch Zufriedenheit signalisiert. So vermag er offenbar eine beständig hohe Motivation des Ensembles sicher zu stellen. Man merkte, dass hier alle an ein und demselben musikalischen Strang ziehen. Christ kann nach den Jahren, die er nun schon in Sofia das deutsche Fach und eben auch den „Ring“ dirigiert, Wagner ohne Weiteres auch an großen Häusern Westeuropas dirigieren. So ist auch das Orchester der Sofia Opera nun zum einem guten Wagner-Orchester geworden, welches ebenfalls problemlos in anderen Ländern großen Eindruck erwecken wird und auch schon länger tut.

Nun steht 2026 in Sofia das große IV. Wagner Festival zum Gedenken an die 150 Jahre Bayreuther Festspiele an, in dessen Verlauf, wahrscheinlich aufgeteilt in drei Blöcke von Wagners Geburtstag bis Anfang Juli, man die bisher erarbeiteten neun Werke des Bayreuther Kanons aufführen will. Das wird sicher eindrucksvoll gelingen, und man kann dazu nur alles Gute wünschen. Internationale Wagner-Freunde sollten sich die Termine rechtzeitig vormerken. Ein Besuch in der schönen und geschichtsträchtigen Stadt Sofia bis zurück in die Römer-Zeit und dann noch mit Richard Wagner ist sicher eine Reise wert!

Klaus Billand, 31. August 2025

Der Ring des Nibelungen

Richard Wagner

Sofia Oper

Besuchte Aufführung: vom 28. Juni bis 3. Juli 2025

Premiere: 8.-13. Juli 2023

Inszenierung: Plamen Kartaloff

Musikalische Leitung: Evan-Alexis Christ

Orchester der Sofia Oper