Licht und Schatten

BAYREUTH – Die Bayreuther Festspiele im Juli/August 2025 in der fränkischen Stadt, in der Richard Wagner die jährliche Feier seiner Musikdramen begründete, beinhalteten manche Freude, aber auch Enttäuschungen, von einer Neuinszenierung der „Meistersinger von Nürnberg“ bis hin zu Wiederaufnahmen von „Lohengrin“, „Tristan und Isolde“, „Parsifal“ und „Siegfried“ (im Rahmen des „Ring des Nibelungen“).

Um die Neuinszenierung der „Meistersinger“ (2. August) adäquat besprechen zu können, sollte man die beiden Vorgänger-Produktionen 2007 von Katharina Wagner und Barry Kosky 2017 in Bayreuth gesehen haben. Das Stück ist bei weitem keine komische Oper, hat aber einen starken humoristischen und satirischen Gehalt, der auch damit zu begründen ist, dass Wagner dieses Werk nach „Tristan und Isolde“ und seiner unerfüllten Liebe zu Mathilde Wesendonck komponierte. Die beiden Vorgänger-Inszenierungen am Grünen Hügel waren stark politisch aufgeladen. Katharina Wagner ging es in ihren „Meistersingern“ 2007 vor allen darum, mit der nationalsozialistisch vereinnahmenden Ästhetik des Werkes in den 1940er Jahren und generell die oft zu erlebende Deutschtümelei, vor allem im 3. Aufzug, abzurechnen. Barry Kosky thematisierte 2017 mit seiner Sicht des Werkes als Jude den Antisemitismus Richard Wagners auf optisch zeitweise sehr plastische Art und Weise.

So wollte man diesmal ganz offenbar die humoristischen und komischen Züge des Werkes in den Vordergrund stellen und wählte Matthias Davids als Regisseur, der vom Musical kommt. Dieses Konzept gelang recht lange überzeugend, bis zum Ende der Schusterstube im Bühnenbild vom Andrew D. Edwards mit teilweise recht komischen Kostümen von Susanne Hubrich und im stilgerechten Licht von Simon Eichenberg. Bis dahin waren sehr ansehnliche Holzdekorationen des aus kleinen Zellen bestehenden Nürnberg zu sehen, mit gut gesetzten humoristischen Seitenhieben auf die Meistersinger-Zunft und ihr bleiernes Regelwerk. In der Schusterstube konnte man in den langen Szenen, vor allem um Sachs herum, große emotionale und musikalische Intimität entfalten. Die Festwiese geriet dann allerdings an die Grenze des Kitsches mit einem übersteigerten Wimmelbild, einer auf einem riesigen Blumen-Bouquet drapierten Eva wie eine Pfingst-Kuh, einer über die ganze Szene aufgespannten aufblasbaren bunten Kuh mit in die Höhe gereckten Beinen und einiger entbehrlicher Gestalten, wie die Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit Thomas Gottschalk gleich zweimal (!) auf der Bühne…

Georg Zeppenfeld erwies sich als großartiger Sachs mit wortdeutlichem und bestens artikulierendem Bass sowie einnehmender Gestaltung der Rolle bei viel Emotion. Jongmin Park war ein Pogner mit profundem und wohlklingendem Bass. Ganz hervorragend agierte Michael Nagy mit einer Charakterstudie des Beckmesser und klug facettierendem Bariton. Christina Nilsson war stimmlich und darstellerisch fast eine Idealbesetzung als Eva. Michael Spyres wiederholte in dieser 1. Reprise seine gute Leistung von der Premiere als Walther von Stolzing. Er sollte eine interessante internationale Karriere vor sich haben.

Mit Spannung wurde die Rückkehr des ehemaligen Musikdirektors der Bayreuther Festspiele, Christian Thielemann, auf den Grünen Hügel erwartet. Es wurde mit seinem Dirigat der Premiere des „Lohengrin“ am 1. August (und weiterer drei Aufführungen) der wohl stärkste musikalische Abend der Festspiele 2025! Thielemann ist einfach weiterhin der führende Wagner-Dirigent, vielleicht zusammen mit Kirill Petrenko. Und er gehört schlicht und einfach nach Bayreuth! Wie er mit dem Festspielorchester die feinsten und lyrischsten Töne aus dem mystischen Bayreuther Graben zaubert, im Forte nie zu laut wird sowie Sänger-orientiert dirigiert, das macht ihm so schnell keiner nach. Eine Wohltat war, dass das berühmte Vorspiel zum 1. Akt, über das sich Friedrich Nietzsche einst so lobend äußerte, vor geschlossenem Vorhang musiziert wurde. So sollte es immer sein!!

Die Inszenierung ist, de facto, von den Malern Neo Rauch und Rosa Loy, die die Musik des „Lohengrin“ rein malerisch sehen und deshalb allen Wert auf die berühmten dunkel-düsteren Blautöne in den Bühnenbildern legten. Das kontrastierte mit einem hellen Orange im 3. Akt recht gut und ließ dem 2018 eigentlich viel zu spät in die Produktion gekommenen Regisseur Yuval Sharon nur noch wenig Raum, eine auch lebhaftere Personenregie zu formen, als es hier der Fall ist. Daran ändert auch die Idee nichts, dass diese Produktion energielose Brabanter mit hängenden Libellen-Flügeln (!) thematisiert, Lohengrin von außen blitzende Energie bringt, die aber letztlich auch nicht helfen kann angesichts des Zustands dieses Volkes und seiner Selbstzweifel. Dieser „Lohengrin“ ist also recht statisch und lebt im Wesentlichen von den großartigen Sängerdarstellern sowie den zeitweise berückenden Bildern in vielen Blautönen.

Weltklasse-Tenor Piotr Beczala sang den Lohengrin mit phantastischen, in der Tat wie aus einer anderen Welt kommenden Tönen und starkem emotionalem Ausdruck, ein absoluter Hör- und Sehgenuss in seinem stahlblauen Outfit! Elza van den Heever war Elsa mit einem guten und leuchtenden Sopran, der für diese Rolle vielleicht etwas zu hoch liegt. Miina-Liisa Värelä debutierte in Bayreuth als Ortrud. Sie sang ausdrucksstark, konnte aber nicht ganz die Persönlichkeit entwickeln wie einst bei ihrer Ortrud am Salzburger Landestheater in der faszinierenden Regie von Roland Schwab. Andreas Bauer Kanabas sang einen guten König Heinrich.

Am 3. August fand die erste Wiederaufnahme von „Tristan und Isolde“ statt. Der bis Bayreuth 2024 Wagner-unerfahrene isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson stellt in den Bühnenbildern von Vytautas Narbutas, den Kostümen von Sibylle Wallum und im Licht von Sascha Zauner vor allem auf die Vergangenheit von Tristan und Isolde ab, auf ihre offenbar sehr lange Vorgeschichte. Sie hätten oder haben sich vor sehr langer Zeit bereits einmal in einem kurzen glücklichen Moment kennen und damals schon lieben gelernt. „Er sah mir in die Augen…“ wird somit zum Keyword der Produktion.

Daraus folgt nun eine Optik und Dramaturgie, die stark rückwärtsgewandt ist. In einem verrosteten Schiffs-Torso befindet sich ein regelrechtes Sammelsurium von Antiquitäten aller Art, in dem die Sänger kaum noch zu erkennen sind. Personenregie ist ohnehin Mangelware. Immerhin hat man einiges gegenüber dem Premierenjahr in Sachen szenischer und dramaturgischer Klarheit verbessert. Überzeugend ist diese Regie aber auch im ersten Jahr nach der Premiere nicht.

Andreas Schager ist nun ein starker Tristan geworden. Er kontrolliert das große Volumen seines Heldentenors besser und findet auch zu facettenreichen Zwischentönen. Camilla Nylund geht die Isolde vor allem lyrisch an, wobei sie mit ihrem überaus kultivierten und zu vielseitigem Ausdruck fähigen Sopran besticht. Der 3. Aufzug wurde somit zum absoluten Höhepunkt des Abends, zumal die beiden Protagonisten Maestro Semyon Bychkov, der bis dahin wieder recht langsame Tempi gewählt hatte, zu einer enormen Steigerung mit dem Festspielorchester zumotivieren schienen. Günther Groissböck war als König Marke sehr eindringlich und wirkte glaubhaft vom Verrat an ihm erschüttert. Ekaterina Gubanova war eine gute Brangäne und Jordan Shanahan ein mitfühlender Kurwenal. Ein „Tristan“, der gegenüber dem Vorjahr szenisch leicht verbessert wurde, musikalisch aber in der Dramatik steigerungsfähig ist.

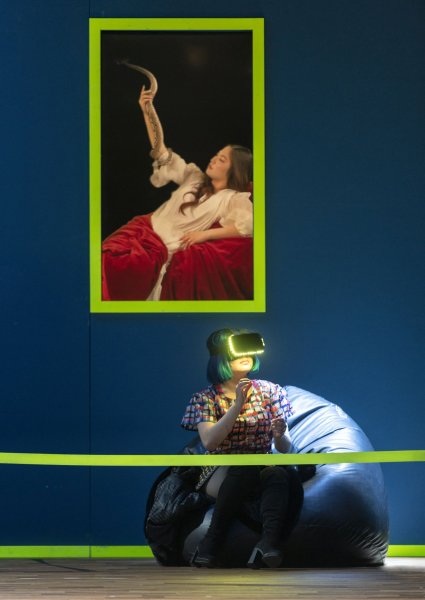

Der „Parsifal“ (17. August) in der Regie von Jay Scheib mit der Bühne von Mimi Lien, den Kostümen von Meentje Nielsen, dem Licht von Rainer Casper und der für diese erstmals in Bayreuth eingeführten sog. Augmented Reality – AR, ging in sein drittes Jahr. Man wollte das Stück erleben lassen – ursprünglich gedacht für das gesamte Festspielhaus – durch sogenannte AR-Brillen, die man aufsetzt und in denen man zusätzliche Handlungselemente sieht, im erweiterten Rund des Festspielhauses. Diese Augmented Reality war aber eher eine Augmented Phantasy, eine erweiterte Phantasie, und eben keine erweiterte Realität! Denn fast nichts von dem, was in der Brille zu sehen ist, hat etwas mit dem „Parsifal“ zu tun. Ohne die Brille erscheint die Produktion aber zeitweise optisch überzogen.

Das zeigt ein fast endloses Herumfuchteln in der unablässig blutenden Riesen-Wunde des Amfortas (leider keine Pressefotos) und sogar noch in jener des Schwanes in nicht enden wollenden großflächigen Videoeinstellungen von Joshua Higgason und dem ständig störenden Herumwuseln von zwei Kameramännern auf der Bühne. Von der AR-Brille redet heute niemand mehr – sie wird als theatralisch unergiebiges und zu kompliziertes sowie schweres Hilfsmittel vom Publikum weitgehend abgelehnt – und mutierte damit zu einem teuren gescheiterten Experiment! So ist die Inszenierung ohne Brille auch nicht das, was sie einmal sein sollte. Man sieht also jetzt in Bayreuth gewissermaßen einen „falschen“ „Parsifal“, was an den falschen Dimitri in Mussorgskis „Boris Godunow“ erinnert…

Andreas Schager ist heute ein Parsifal von Weltklasse, der die komplexen Facetten der Titelrolle sowohl darstellerisch als auch stimmlich mit seinem heldischen Tenor hervorragend umsetzt. Michael Volle glänzte mit seinem herrlichen Bassbariton als Amfortas und steht offenbar im Zenit seiner Kunst. Günther Groissböck war als Einspringer für den erkrankten Georg Zeppenfeld ein souveräner Gurnemanz mit kultiviertem und wortdeutlichem Bass. Ekaterina Gubanova überzeugte als engagierte Kundry im Rahmen einer generell detailliert ausgearbeiteten Personenregie. Jordan Shanahan war ein überzeugender Klingsor mit in dieser Rolle allerdings unzureichender Diktion. Pablo Heras-Casado ist nicht erst mit dem Bayreuther „Parsifal“ zu einem guten Wagner-Dirigenten gereift. Das zeigte sich auch schon bei seinem „Ring“ in der Regie von Robert Carsen in Madrid. Musikalisch war es also gut, szenisch wenig überzeugend!

Bei der Aufführung am 17. August fiel noch mehr als bei anderen Aufführungen dieses Sommers – wie beim ebenfalls besuchten „Siegfried“ am 18. August – auf, dass eine erhebliche Anzahl von Plätzen zumindest im hinteren Parkett frei blieb. Das Foto zeigt diese freien Plätze rechts um Reihe 20 herum zwei Minuten vor Beginn der Aufführung. Nach der Bitte der ehemals „Blauen Mädchen“, vom Rand in diese mittleren Plätze aufzurücken, setzte eine kleine „Völkerwanderung“ ein. Es blieben dann entsprechend viele Plätze am Rand endgültig frei.

So etwas habe ich in 56 Jahren Bayreuth im Parkett noch nie gesehen! Ja, sicher, vielleicht mal einen oder zwei freie Plätze. Die Frage ist: Warum?! War es bei „Parsifal“ und „Siegfried“ das wachsende Desinteresse an den offenbar – und auch nachvollziehbar – nicht gerade als geglückt wahrgenommenen Inszenierungen, bei „Parsifal“ zudem mit dem gescheiterten und auch noch die Eintrittspreise weiter erhöhenden AR-Brillen-Projekt, ohnehin nur für die hinteren drei Reihen nutzbar? Oder die seit einiger Zeit stark angestiegenen Karten-Preise im Verhältnis zu dem, was im Parkett in den großen Kategorien A1-A4 von 260 bis 352€ (Premieren bis 459€!) geboten wird. Gibt es eine steigende Kosten-Nutzen-Analyse des Publikums? Oder noch etwas anderes? Einige Gedanken dazu unter https://www.klaus-billand.com/deutsch/wagner/der-ring-des-nibelungen/bayreuth-festspiele-siegfried-und-goetterdaemmerung-premiere-3-und-5-august-2022-und-ring-abschlusskritik.html.

Freunde, die in der letzten „Parsifal“-Aufführung waren, in der sogar der Mezzo-Weltstar Elīna Garančaals Kundry auftrat, berichteten, dass in den hinteren drei Reihen 28-30, also genau in jenen, in denen man die AR-Brillen hinzukaufen konnte, signifikante lange Lücken prangten. War es also doch die vom Publikum offenbar wahrgenommene Irrelevanz und Unattraktivität des AR-Brillen-Angebots, so großartig 2023 als aufsehenerregende Neuerung in Bayreuth angekündigt, welches diese Reihen dermaßen leer ließ?

Dabei war es gar nichts Neues in Bayreuth! Schon im September 2004 hatte der Linzer Künstler Johannes Deutsch bei der Ars Electronica im Brucknerhaus Linz unter der musikalischen Leitung von Dennis Russel Davies „Das Rheingold“ inszeniert (https://ars.electronica.art/futurelab/de/projects-das-rheingold-visionized/).

Das Publikum, ausgestattet mit 3D-Brillen, erlebte am 26. und 28. September eine dreidimensionale Virtual Reality auf einer insgesamt 850 Quadratmeter großen „Bühne“. Auf dieser veränderte oder bewegte sich, gemeinsam mit der Musik, ständig etwas, insbesondere mit auf die Musik reagierenden farblichen Veränderungen auf dem großen Paravent hinter dem Orchester. Das war zeitweise unglaublich eindrucksvoll und sehr kohärent mit der Handlung. Allerdings ging es auch da schon mit dieser Neuerung nicht weiter, unter anderem, weil das Publikum die zusätzliche Sehhilfe nicht annahm und die Produktionskosten einer solchen visuellen Interpretation sehr hoch sind. So konnte die ursprünglich geplante gesamte „Ring“ nicht zu Ende geführt werden.

Im Jahre 2020 brachte das Staatstheater Augsburg „Orpheo ed Euridice“ von Christopher Willibald Gluck heraus. Während der Aufführung wurde von der Bühne in bestimmten Momenten signalisiert, die wie Schwimmwesten im Flugzeug unter dem Sitz befindlichen Virtual Reality (VR)-Brillen aufzusetzen, um zusätzliche und im Wesentlichen surrealistische Inhalte zu sehen. Auch Euridice nahm sie mit einer Brille auf der Bühne wahr (https://www.klaus-billand.com/deutsch/rezensionen/klassik-ca-1750-ca-1820/augsburg-orfeo-ed-euridice-premiere-10-oktober-2020.html). Immerhin standen diese Inhalte in klarer Beziehung zum Stück und dem für diese Momente jeweiligen Szeneninhalt. Diese Produktion wurde 2021, also relativ kurz vor der Bayreuther „Parsifal“-Premiere 2023, in Augsburg wiederaufgenommen.

Man hätte sich das also einmal ansehen und daraus Schlüsse ziehen können, bevor man mit einem so riskanten und kostenintensiven Konzept in Bayreuth loslegt, zumal Jay Scheib bis dahin noch nicht allzu viel mit Wagner zu tun hatte. Immerhin hatte der Patronatsverein, die „Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V.“, den Zuschuss zu den Kosten des Projekts auf etwa 300.000€ begrenzt. Damit konnten also gerade einmal die drei hinteren Reihen des Parketts bedient werden, wohl auch wegen des nur dort für die erforderliche Optik gegebenen Einfallswinkels auf die Bühne. In Festspielsommer 2025 redete jedenfalls kaum noch jemand von dem AR-Brillen-Projekt…

Für ein weltbekanntes und nicht nur für Deutschland einzigartiges Opern-Festival mit einem im kommenden Jahr bereits 150-jährigen Bestehen und dem auch daraus resultierenden künstlerischen Anspruch ist das für Bayreuth jedenfalls kein gutes Zeichen, um es diplomatisch auszudrücken. Die Festspielleitung sollte sich vielleicht Gedanken machen, wie es mit der Programmpolitik und den Inszenierungs-Stilen sowie der nachgewiesenen Qualität und wohl auch Erfahrung zu engagierender Regisseure weitergehen könnte. Man sollte auch nicht vergessen, dass bei den letzten drei Bayreuther „Ring“-Produktionen seit 2006 die ursprünglichen und entsprechend groß angekündigten Regisseure durch andere ersetzt werden mussten (L. von Trier/T. Dorst, W. Wenders/F. Castorf, T. Gürbaca/V. Schwarz). Das geschah bisweilen sehr kurzfristig und ließ dem einspringenden Regieteam entsprechend wenig Zeit, eine wohldurchdachte und weitgehend ausgereifte Inszenierung vorzulegen. Zumal es mit der einmal berühmt gewesenen „Bayreuther Werkstatt“ seit etwa jener Zeit auch nicht mehr weit her ist. An großen Opernhäusern weltweit ist es (fast) immer so, dass ein einmal angekündigter Regisseur den „Ring“ dann auch tatsächlich macht – da fährt in aller Regel die Eisenbahn drüber. Hat man da bessere juristische Berater bzw. Arrangements als in Bayreuth?!

Mittlerweile verkündete die Festspielleitung – und das begründet nun bereits einen kleinen Exkurs mit Ausblick auf 2028 im Hinblick auf die Ankündigung, dass der russische Regisseur Vasily Alexeevich Barkhatov den neuen „Ring“ 2028 inszenieren wird. Dieser sollte ja wohl dann wieder – wie normalerweise üblich und aus Kostenüberlegungen auch sinnvoll – fünf Jahre laufen. Als Schüler von Peter Konwitschny, dem das Regisseurstheater noch weitgehend überzeugend gestaltenden Alt-Regisseur, ist Barkhatov als noch junger Regisseur mit Debut im Jahre 2005 natürlich dem Wagnerschen Regisseurstheater verpflichtet. Das legt schon seine Inszenierung des „Fliegenden Holländer“ am Mikhailowsky Theater Sankt Petersburg nahe, die auch an der Deutschen Oper am Rhein 2024 unter Axel Kober am Pult gezeigt wurde (https://www.die-deutsche-buehne.de/kritiken/rheinoper-wagner-hollaender-barkhatov/). Es ist offenbar Barkhatovs einzige Wagner-Inszenierung bisher, ähnlich wie bei anderen für höhere, ja sehr hohe Aufgaben nach Bayreuth berufenen Regisseuren. Ungeachtet der sich mittlerweile intensivierenden Diskussion um das aus dem Ufer laufende Regisseurstheater geht es zumindest beim für Bayreuth so zentralen „Ring des Nibelungen“ also mit dem Regisseurstheater beharrlich und unverdrossen weiter…

Und das, wo gerade ein Iván Fischer – weltbekannter Dirigent, ehemals GMD des renommierten Musiktheaters Amsterdam und Bruder von Ádám Fischer, der bereits in Bayreuth den „Ring“ dirigierte – sich als engagierter Gegner des „Regietheaters“ manifestiert hat. Im norditalienischen Vicenza gründete Iván Fischer sogar eine eigene Opern-Kompagnie und wurde neben seiner Funktion als Dirigent auch Regisseur. Gerade hat er am MÜPA in Budapest „Don Giovanni“ inszeniert in einem, wie Jan Brachmann in der FAZ schreibt „Einmannkrieg gegen die Regieoper-Mafia“: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/musik-und-buehne/oper/ivan-fischer-inszeniert-mozarts-don-giovanni-gegen-die-regieoper-mafia-110686814.html.

Im Globe Theatre oder im Teatro Olimpico spielt Fischer mit seinem bereits 1983 gegründeten Budapest Festival Orchestra Opern mit Alternativen zum aus seiner Sicht auf das – und sicher nicht nur aus seiner! – „zu sehr auf visuelle Erneuerung und akustische Wiederholung setzende und die Musik vernachlässigende Regietheater“.

In einem Interview mit BackstageClassical präzisierte Fischer seine Sicht des Regietheater als eine „Sackgasse“, da es bekannte Werke durch äußere Eingriffe künstlich beleben will und eben die Musik vernachlässigt. Er kritisiert, dass viele Regietheater-Inszenierungen zu einer akustisch konservativen und visuell unnötig aufwendigen Form neigen. Wie wahr!! Und viele Intendanten machen fleißig mit in der Erwartung einer gewissen Aufregung und damit Beachtung für ihr Haus sowie einer guten Presse, die allzu oft ein signifikantes Stück mitgeht. Auch weil die oft jungen Opernkritiker die Zeit vor 1990/2000 gar nicht mehr kennen, als man in Bayreuth noch acht Jahre auf eine Kartenzuteilung warten musste, oder man sich an der Wiener Staatsoper für bestimmte Aufführungen schon in der späten Nacht für eine Stehplatzkarte am Morgen anstellte. Und sie kennen erst recht nicht das Entstehen eines intellektuell und durchaus auch werkbezogenen und damit wirklich überzeugenden Regietheaters wie beim „Ring“ von Patrice Chéreau in Bayreuth 1976 (Chéreau damals: „Ich will Wagner vom Podest holen!“) und jenem von Ulrich Melchinger in Kassel 1974. „Zaghafte Neuerungen“ betitelt Iván Fischer auch die Regietheater-Produktionen, die er bisweilen sieht.

Und dann sagt er in einem FAZ-Interview noch etwas ganz Wichtiges: „Musiktheater wird uninteressant, wenn Dirigent und Regisseur getrennt arbeiten“. Das ist in der Tat ein bedeutsamer Grund, warum Musiktheater, und das Regisseurstheater im Besonderen, heute so oft schiefgehen. Fischers Ziel ist es, Musiktheater direkt aus der Partitur heraus lebendig zu machen – ein Ansatz, mit dem er den Opernbetrieb nachhaltig prägen möchte. Und damit ist er ein Bruder im Geiste von Prof. Plamen Kartaloff, dem Generaldirektor und Regisseur der Nationaloper Sofia, der dort seit 2013 neun Werke des Bayreuther Kanon und den „Ring“ gleich zweimal mehr als gültig produziert hat. Auch er inszeniert wie Fischer anhand eines Story Board aus der Komposition heraus, in diametrealem Gegensatz zu den Regisseurstheater-Regisseuren, die in der Mehrheit einzig und allein von der Regie her kommen und sich allzu häufig kaum noch um die Musik kümmern. Iván Fischers Idee ist, Inszenierungen, die direkt aus der Musik entstehen, zu machen, und er hört die Charaktere aus der Partitur heraus. Das ist eben Musiktheater und nicht Theater mit Musik. Dasselbe gilt für Plamen Kartaloff, der mit seinem ersten „Ring“ 2015 auch am Ludwig II. Festspielhaus in Füssen und 2018 am Bolschoi-Theater Moskau, wo es 40 Jahre lang keinen „Ring“ mehr gegeben hatte, große Erfolge feiern konnte.

Man darf gespannt sein, ob es der gerade bestellte „Ring“-Regisseur Barkhatov vor diesem Hintergrund bis zur Premiere im Juli 2028 schafft. Oder wird die Festspielleitung auch diesmal wieder einen Plan B aus der Tasche ziehen (müssen), wie damals den Zettel des noch Wagner-unerfahreneren Valentin Schwarz, dessen Stück Papier beim „Ring“-Award in Graz so bedeutsam werden sollte, ganze neun Monate vor der Premiere 2022. Die Existenz bzw. rechtzeitige Bekanntgabe eines Planes B wäre für alle Beteiligten sicher von Vorteil, vor allem für die Festspielleitung.

Doch nun zurück zu den Festspielen 2025. Die zweite und damit letzte “Siegfried“-Aufführung am 18. August dokumentierte einmal mehr, dass die Regie dieses „Ring“ des bis Bayreuth 2022 völlig Wagner-unerfahrenen und noch sehr jungen österreichischen Regisseurs Valentin Schwarz eine bisweilen ins Groteske gehende, völlige die Tetralogie de-mythologisierende Konzeption im Stile des Wagnerschen Regisseurstheaters ist. Sie huldigt eher einer banalen Netflix-Ästhetik. Man erkannte offenbar nicht oder zu spät, dass sich dieses Konzept über die immerhin 37 Solisten im „Ring“ (also ohne den Chor der „Götterdämmerung“) einfach nicht durchziehen lässt. Bezeichnenderweise lief dieser „Ring“ 2025 bereits nach nur vier Jahren und sogar nur noch zwei Zyklen im Jahr 2025 aus, wo fünf Jahre und drei Zyklen pro Saison das Normale wären, also insgesamt 15 Aufführungen statt nun nur 11. Es gab Restkarten in großer Zahl…

Sängerisch war es aber besser als szenisch. Denn Klaus Florian Vogt stellte einen kraftvollen Siegfried auf die Bühne, sicher, mit einem hell timbrierten Timbre zwar, aber dennoch vokal beeindruckend, mit einer Rolleninterpretation, die an emotionaler Tiefe und darstellerischer Qualität nichts zu wünschen übrig ließ. Catherine Foster sang wohl zum letzten Mal planmäßig die Brünnhilde, in immerhin schon zwei Inszenierungen am Hügel, wie immer mit ihrem hochdramatischen Sopran klangvoll, wortdeutlich und auch mimisch gut. Tomasz Konieczny ist als Wanderer vokal weiterhin nicht zufriedenstellend. Vokalverfälschungen, gerade beim Forte im 3. Aufzug im Dialog mit Erda, waren wieder zu hören. Und er singt einfach immer zu laut. Dann verliert die Stimme an Klang und Farbe und damit an Persönlichkeit. Anna Kissjudit war eine nicht ganz höhensichere Erda und Tobias Kehrer ein überbesetzter Fafner. Man sollte ihm bald einmal größere Rollen gewähren. Ya-Chung Huang gab einen sehr guten Mime, und Olafur Sigurdarson einen starken Alberich, denn diese Partie kommt seiner Stimme viel besser als der Telramund entgegen. Simone Young am Pult des Festspielorchesters setzte ihre große „Ring“-Erfahrung für einen guten Klang im Festspielhaus ein. Etwas mehr Dramatik wäre dennoch wünschenswert gewesen. Sie wurde möglicherweise auch durch diese Inszenierung unterdrückt, ein Phänomen, dem man sich selbst als erfahrene und versierte Kennerin des Stücks und seiner musikalischen Dimensionen nicht immer entziehen kann.

Der Festspielchor unter der Leitung des neuen Chordirektors Thomas Eitler de Lint sang und agierte an allen Abenden seiner Auftritte trotz der signifikanten und deshalb viel diskutierten Kürzungen im letzten Jahr weiterhin festspielreif.

Klaus Billand, Rio de Janeiro, Brasilien

5. Oktober 2025