Der regnerische Sturm hatte sich an diesem sonntäglichen Frühabend heftig an den letzten Blättern dieses Jahres zu schaffen gemacht. Einigermassen trocken geblieben erreichten wir das Opernhaus, vor dem ein gutes Dutzend Menschen ein ukrainisches Fahnenband haltend schweigend protestierten gegen den Auftritt von Anna Netrebko. Seit Tagen waren geradezu hetzerische Stimmen in den Medien zu Wort gekommen: Es «reiche nicht», dass dieser Weltstar sich unmittelbar nach dem Februar 2022 «gegen den Krieg» – der in Russland damals nicht so genannt werden durfte – ausgesprochen habe und dass sie seitdem, in Russland als «Verräterin» gebrandmarkt, dort nicht mehr aufgetreten ist, auf ihre Heimat verzichtend nur noch «im Westen» singt.

Mich hatte empört und betroffen gemacht, was ich an Belastendem von Mitarbeiterinnen des Opernhauses zu hören bekam und daraufhin dem mutigen Intendanten geschrieben: «…dass Sie Anna Netrebko eingeladen haben, die Leonora zu singen, grossen Dank! Vor einem Jahr «musste» ich dafür in die Scala fahren – ich verliess sie mit einer «Es geht nicht besser»-Beglückung. Jetzt singt sie dank Ihnen für mich, für uns, für die Stadt «vor der Tür» – grossartig! Wie herausfordernd dies und so Vieles, was Sie und Ihr ganzes Team leisten! Um so ärgerlicher erlebe ich gerade dieses ungerechtfertigte Bashing und die Angriffe gegen Sie wegen dieser Einladung!

Als Psychoanalytiker ist mir evident, dass da auf diese Sängerin, die sich in früheren Jahren politisch wirklich dumm verhalten hat bzw. sich von der Putin-Clique hat überrumpeln lassen, nun so viel verschoben wird, an ihr abgehandelt wird, womit wir alle so schlecht fertig werden, vor allem unser aller Ohnmacht diesem schrecklichen Krieg gegenüber.

Auch ein gewisser Schweizer Moralismus bzw. Schweizer Schuldgefühle ob der eigenen Unterlassungen (wirklich auch uns treffende schmerzhafte Sanktionen gegen Russland und seine Herrschaftsvertreter) könnten hier hineinwirken.

Sie haben den Medien gegenüber die Fakten klar dargelegt. Deshalb wäre aus meiner Sicht umgekehrt zu fragen: Wieso und Wer es nun … nicht einfach mal «gut sein lassen kann». Wer «muss» da warum heuchlerisch oder unbewusst projektiv «Steine werfen»?…». Es war mir wichtig, unterstützende Wertschätzung dem Opernhaus-Team gegenüber auszudrücken, das so viele Abende im Jahr mein Wohnzimmer erweitert, und es hat Matthias Schulz – so seine Antwort – gefreut.

Nun treffe ich auf jene, die hier gegen den Auftritt die ukrainische Fahne präsentieren, gehe meinen Schritt verlangsamend dicht an ihnen vorbei und sage: «Слава Україні» – ein Bekenntnis, kein Gesprächsangebot so unmittelbar in Erwartung der Musik – «Слава» wird mir erwidert. Wir, meine eigens angereiste Opernfreundin und ich, betreten das Opernhaus: Premierenpublikum, heute mit einem Akzent, der im Laufe des Abends noch deutlicher wird.

Der schöne, so vertraute Raum: Ausverkauft. Ziemlich spät füllt sich die erste Reihe des zweiten Ranges vor uns mit einer Gruppe sich untereinander in deutsch und russisch austauschender Besucherinnen und Besucher.

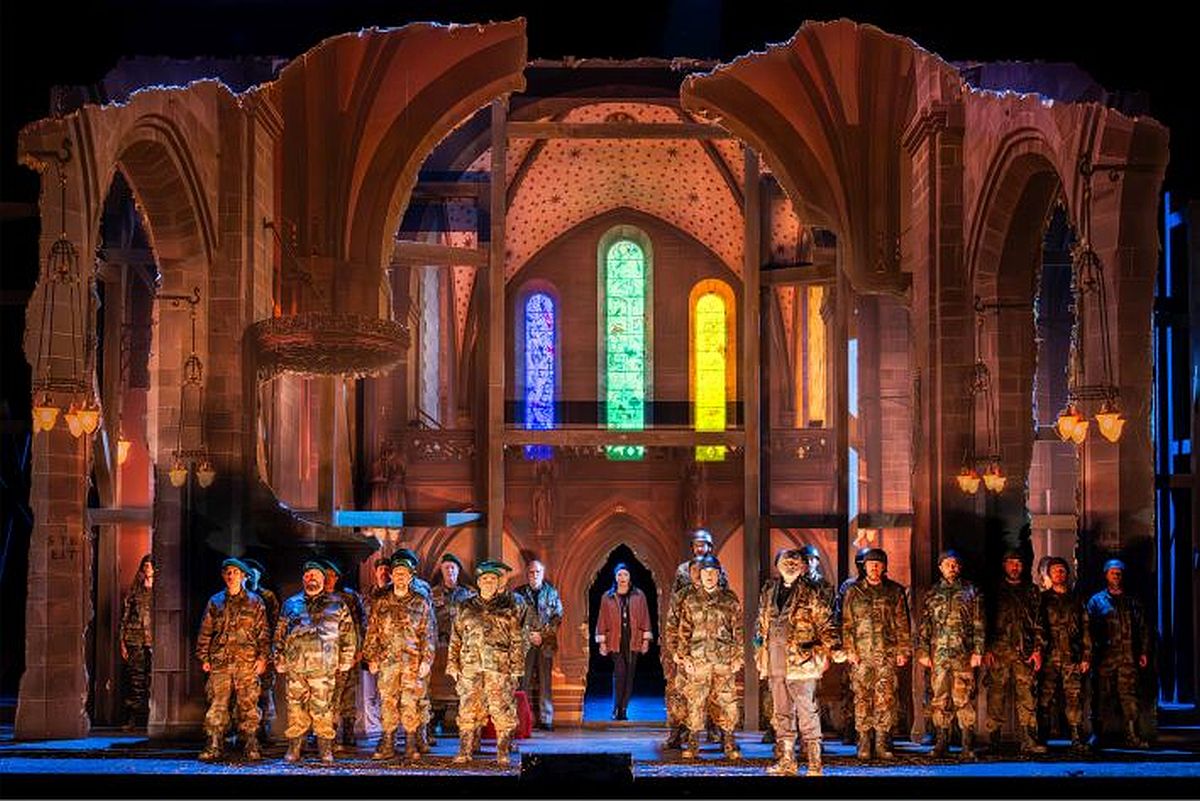

Es wird dunkel, dann wird es dunkler: Während das sehr gut vorbereitete Orchester die markante Ouvertüre dieser vielschichtigen Komposition entfaltet, werden Videos gezeigt: Der Krieg aus dem Osten erreicht die Schweiz. Das Schweizer Fernsehen berichtet von tausend Toten bei Will SG, schliesslich zeigt eine Überwachungskamera, wie Uniformierte im Schneetarnanzug das Fernsehbüro stürmen, die Journalisten auf den Boden zwingen; kurz darauf wird die Kamera zugehalten, «wie im wirklichen Leben».

Nach dem beklemmenden Beifall erscheint mit Öffnung des Vorhangs ein stattliches Zürcher Haus, aus dessen zerschossener Fassade heraus Anna Netrebko mit ihrem Vater parliert. Der Marchese fragt, was die Tochter bedrücke, Anna singt: «Mein Gewissen». Was hört hier wer im Raum mit und wie wirkt das auf die Sängerin zurück?

Die La Forza-Geschichte ist bekannt. Aber der, in dessen Arme Leonora nun nicht sofort fliehen will, ist nicht nur Alvaro, sondern auch Yusif Eyvazov, bis vor anderthalb Jahren ein Jahrzehnt lang ihr Lebenspartner auch jenseits der Bühne. Leonora ist hin- und hergerissen, ihm sofort oder «morgen» zu folgen und singt überzeugt? beschwichtigend? «Ja, mein Alvaro, ich liebe dich! Ich liebe dich!» Das muss der Yusif wohl auch einst jenseits der Bühne von «seiner» Anna vernommen haben. Sie: «Ich folge dir … das Schicksal kann uns nie, niemals trennen.» – Wie hört er das hier und heute? Hält er das aus? Singt er deshalb im Dauer-Forte, damit sie – mithalten müssend – an ihre Erschöpfungsgrenzen kommt? Rache auf der Bühne? Nicht nur durch den Bruder, der sie erstechen wird? Wer schützt sie, schaut nach ihr, nach dir, Anna?

Alvaro übernimmt gegenüber dem Marchese die Verantwortung für die gemeinsam geplante Flucht – aber der Russe Stanislav Vorobyov zeigt seine Verachtung gegenüber dem aserbaidschanischen Tenor: «Nein, Euer Betragen zeigt allzu deutlich Eure schändliche Abkunft.» Trifft hier mitlaufend den Angehörigen eines «randständigen» Volkes der arrogante grossrussische Chauvinismus? Wie «gut» hört Yusif professionell «darüber» hinweg?

Die drei haben grossartig gesungen; musikalisch war dies ein sehr erhebender Anfang! Vibrierend dieser Bass, kraftvoll-rund der Tenor, und Anna dynamisch differenziert, sparsam mit Vibrato; dabei wirkt es so mühelos, wie sie – überragend in allen Lagen die Melodiebögen von ihrem satten tiefen Timbre bis zu den Spitzentönen ziehend – klanglich das Haus bis zum letzten Platz auszufüllen vermag: Eine Verheissung auf die ganz ihr gehörenden «Glanzstücke» in dieser Partitur am Ende des Zweiten und des Vierten Aktes, die leider allzu oft aus dem Zusammenhang gerissen auf irgendwelchen Galas oder in lauen Sommernächten «Opernfreunden» dargereicht werden – nun, wie gesagt, mit etwas (zu) voller Stimme hatte sie singen müssen. – In der GP hatte sie sich übrigens nicht dazu verleiten lassen, was mir das Dezibel-Gefälle zum Tenor teilweise unerträglich gemacht und einen ärgerlichen Affekt ihm gegenüber bei mir ausgelöst hatte.

Szenenwechsel. Kriegslager. Atmosphäre wie aus dem Wallenstein. Kumpelhafte Verwahrlosung. Der Bruder befragt in mörderischer Absicht nach seiner Schwester. Parlando. Bis der Pilgerzug der musikhungrigen Seele wieder reichlicher Nahrung schenkt: «Herr Jesus, Gottes Sohn, erbarme dich unser», in dessen Flehen nach und nach alle einstimmen; am Rande stehend, als Mann verkleidet, erhebt sich auch ihre Stimme und kommt leicht über dem Klang des Chores zum Schweben: «Errette mich von dem Bruder, der nach meinem Blut verlangt…Wenn du es nicht willst, grosser Gott, wird niemand mich retten! … Herr, erbarme dich!» und bereitet – Verdi, was für ein Meister! – die mich an diesem Abend ergreifendste Stelle vor: Noch in den Chor eingewoben ist bereits schon einmal «ausgesprochen», «angesungen», was sie alsbald vor den Klostermauern erflehen wird: «Virgin m’assisti». – Ja, Anna, hier in Zürich sind auch Brüder, die in dir die zu vernichtende Feindin sehen, die «kulturelle Drohne Putins», die «Softpower des Kremls» – Mein Gott! Es muss doch mal gut sein wegen früherer Fehltritte: «Gnade, erbarme dich!»

Erschöpft, versteckt in ihrer Männerkleidung, erreicht sie viele, viele Takte später das Rettung versprechende Kloster: «Io tremo/ Ich zittre! Meine furchtbare Geschichte ist bekannt… mein Bruder hat sie ja erzählt!» Die Musik entspricht eins zu eins ihrem angstvollen Gehetztsein. Ja, ihre Geschichte ist bekannt. Angst geht über zwei Oktaven. In diese Erregtheit hinein setzt Anna ihre sauberen Oktavsprünge, hinauf und hinunter «Cie-lo». Und er «sitzt», dieser Schmerzensschrei auf dem hohen H «Ach», «nein, ich ertrage diese Qualen nicht!» – voller Risiko treffsicher findet es in der Calotte seinen Platz und geht in Resonanz mit diesem Haus und den Körpern dieser tausend Menschen. Anna, wieviel kannst du davon aus deinem Leben hineingeben, musst du!? – Und auch das verhaltende tiefe E ist so wunderschön rund, weich und «satt». Verdi wechselt ins Allegro assai moderato: «Drängend» richtet sich Anna an die Gottesmutter «…barmherzige Jungfrau, vergib mir meine Sünde… In dieser Einsamkeit will ich den Fehltritt (!) büssen.» Fermate. Ausgehalten die Einsamkeit! – «Con passione» setzt Leonora an zum ersten «kleinlaut» flehenden «Herr, erbarme dich mein, verlass mich nicht!», um das zweite in Verzweiflung mit dem klarsten hohen Ais in den Himmel zu schicken.

Hier wieder «herunterzukommen» braucht es die geerdeten Mönche, ja, lieber Verdi, das hast du alles gewusst; und die Männer des Opernchores «wissen» es auch – grossartig! Anna lauscht und beruhigt sich; hineingewoben in den von den Männerstimmen angebotenen Raum mischt sich ihr tiefes Timbre – schaurig-schön, einfach göttlich!

Aber nein, noch ein letztes Mal steigert sich «poco piu mosso» die Szene zur Vollendung, nun ertönt es dreifach, dieses AAH der «pieta», zunächst im hohen G, dann der Anna-Sprung ins hohe Ais «non mi lasciare» «verlass mich nicht!», gefolgt von einem nahezu verzweifelt-ekstatischen Fortissimo «non abandonar» noch einmal ins hohe Ais – markerschütternd, nein, es schüttelt mich durch bis in die Zehen: Anna, wie geht das bei all dieser Bedrängnis so frei in der Calotte zu schweben, so ausdrucksstark-authentisch und zugleich mit diesem Ebenmass die Register verschmelzend zu singen, oder geht es nur deshalb? Ihr letzter Ton «Signor» wird zu einem nahezu ins Unendliche gehenden Ausschwingen…

Donnernder Applaus, das Haus bebt. Ja, diese Anna Netrebko ist die «Primadonna assoluta» unserer Tage! In mein «Bravi» jedoch mischt sich neben Dank und Anerkennung auch etwas Mutmachendes, ich ahne Unheil.

Ja, eigentlich hätte ich hier gehen müssen, aber der Zweite Akt ist noch nicht zu Ende: Fra Melitone, dann der Prior «willst du wirklich der Welt entsagen?» und ja: Verdis Perle im Finale dieses Aktes, das harfenbegleitete Gebet «La Vergine degli Angeli» kommt noch. Doch bereits zuvor im Parlando ist Anna nicht mehr dieselbe. Es ist etwas passiert oder sie antizipiert, was jetzt passieren wird: Leonora hat sich für die Weltabgewandtheit entschieden, sie wird für die Einsiedelei eingekleidet, hier nicht in einen Mönchskittel, sondern der Regie folgend in eine schusssichere Weste; in diesem Krieg ist auch eine Einsiedlerin «in der Wüste» vor Kugeln nicht sicher. Das kann man durchgehen lassen. Dass ihr jedoch während ihrer Arie am Arm herumgefummelt wird – eine Art elektrischer «Brandmarkung» der Haut –, ihr und uns in den Klang hinein schere-klappernd die Haare abgeschnitten werden und sie zu all dem auch noch ein Sturmgewehr in die Hand gedrückt bekommt – wie bekloppt, sängerunfreundlich und Anna-feindlich muss man da eigentlich sein! Im Vierten Akt wird sie mit dieser angelegten Waffe im zerstörten Konferenzsaal des UNO-Gebäudes in Genf auf Alvaro zielen, nachdem sie gerade um „Pace, pace“ gefleht hat. Kann man das anders verstehen als feindseliges Desavouieren? Will man immer nur wieder bestätigend herstellen, dass da ein Putin-Agentin ihr übles Werk betreibt?

All das habe ich nicht sofort begriffen. Aber gehört. «Etwas» ist weg. Besonders markant: «La Vergine…» ein D, kein schwerer Ton. Hier setzt sie üblicherweise mit einem innigen Piano den Mönchsgesang aufgreifend ein. Heute forciert sie, wirkt unsicher, wird zu laut, greift dann zurück auf ihr technisches Können. Anna ist zu einer Jonas-Kaufmann-Sängerin geworden: Brillante Technik, aber nicht mehr. Welch ein trauriger Bruch! «Maledizione» – hängt dieser Fluch an ihr? Natürlich sitzt der Quartsprung vom D zum hohen G («viglile»), aber ich fühle mich betrogen um das, was ihr in diesem Takt mit innerer Freiheit «unangestrengt» möglich wäre. Sie trifft das hohe G auch im Forte, der Oktavsprung vom E zum E, alles meisterhaft; aber weshalb ich vor einem Jahr in die Scala gefahren war, zu diesem Schlusston, bei dem sie auf dem «(me pro) te-ga» das hohe G eine ganze Noteneinheit «hält», dann den geöffneten Mund noch ein kleines bisschen weiter öffnet und den gleichen Ton verhaltener nachschwebend in den Raum schickt – das kann derzeit so nur sie; heute nicht. «Me protega» – schütze mich. Anna, wer erhört deine Bitte? – Pause.

Drei Anna-Szenen hatte ein Mann aus der russisch sprechenden ersten Reihe mitgefilmt, dezent, dennoch störend, ablenkend, mir kam in all dem gerade verstörend Erlebten der Gedanke, ihn in der Pause um eine Kopie zu bitten, zu schauen, ob ich mir das alles nur einbilde? Der Mann drängt recht forsch und «unschweizerisch» an der Schlange vorbei an den Tresen, und es gelingt ihm auch nach einer erregten Diskussion mit der Ausschenkerin, Champagner für seine Gruppe zu bekommen. Nachdem er bezahlt hat, spreche ich ihn an: «Darf ich Sie kurz sprechen?» «Mmhh.» «Sie haben gerade mitgefilmt.» «Sorry, do you speak English?» «Of course. You just recorded some videos.» «Deshalb bin ich auch hier», sagt deutlich und lauter als ich ein Mann von der anderen Seite her, «ich bin vom Opernhuus. Bitte löschen Sie die Videos, alle!» Ich entferne mich. Später kann ich beobachten, wie eine weitere Opernhaus-Mitarbeiterin sich das Mobiltelefon zeigen lässt, er es triumphierend vorzeigt: Da ist nichts! – vermutlich hat er sie im Papierkorb, aus dem er sie wieder hochladen wird? Ein Böser, der dabei denkt: Sanktionen umgehen, das kennen wir doch? Oder sind die Opernmitarbeiterinnen und -mitarbeiter cleverer als ich vermute?

Ich muss an die Oper in Riga denken, in einer der beiden Pausen der «Götterdämmerung» nahm ein Russe von den dezent drapierten Häppchen am Tresen – die ganze Platte; und setzte sie seiner Gruppe an einem Tisch vor. Insbesondere in den früheren Sowjetrepubliken des russischen Empires ist auch nach deren Unabhängigkeit eine chauvinistische Hierarchie spürbar, und selbst hier im Zürcher Opernhaus, das auf der Bühne ja bereits von Russland besetzt wurde, spüre ich etwas von russischem Dominanzgehabe, auch in Form von Schmuck und Parfüm. Die Netrebko als Teil einer vermeintlich überlegenen russischen Kultur zu feiern gibt ihr natürlich Beifall von einer Seite, die sie nicht gebrauchen kann – aber vermutlich auch in sich trägt? Den fünfzigsten Geburtstag im Kreml zu feiern, von wo aus die Völkerschaften nicht nur in Tschetschenien geknechtet werden, musste das sein? Die Welt braucht nicht nur ein Russland ohne Putin, die Welt braucht ein Russland ohne imperiale Ansprüche und sie braucht vor allem Russinnen und Russen frei von Chauvinismus. Nicht nur wir Deutschen hatten eine Verführbarkeit zum Herrenmenschentum – «uns» wurde «das» ausgetrieben durch einen gründlich verlorenen Krieg. Darauf kann Russland derzeit leider nicht hoffen.

Der weitere Abend wurde musikalisch einer der singenden Männer, im dritten Akt sowieso, Yusif Eyvazov und George Petean füllten ihre Tenor-Baritonpartien prachtvoll aus, hohe Kunst! Und im Vierten wirkte der italienische Bass Michele Pertusi daran mit, Gianandrea Noseda in seinem Italianità-Dirigat zu unterstützen.

Anna fand in dieser ihr wirklich sehr zu gönnenden langen Pause zu etwas mehr Leichtigkeit zurück, bis sie im Vierten Akt in ihrer Einsiedelei, also im zerstörten UNO-Gebäude in Genf, aufgespürt wird und das Sturmgewehr auf ihren einstigen Lebensgefährten zu richten hat, der zum pazifistischen Mönch geworden ist und an dessen Weigerung zum Duell sich der rachsüchtige Bruder die Zähne ausbeisst. Da hat sie ihr «Pace, pace mio Dio» schon gesungen, das mich in Milano zum Glücksweinen brachte – was von all den Aufnahmen im Internet nur noch die Tebaldi unter Abbado ähnlich bei mir «anzusprechen» vermag.

Es folgt – «Maledizione» – die «Macht des Schicksals» mit Schwestermord als letzter Tat auf dieser Erde und dann das zauberhafte Schluss-Terzett, in den Stimmen sehr ausgewogen, vom Orchester wunderbar getragen. Heute und hier allerdings ist Anna nicht «herausragend» – wir sind nicht geflogen. Das Orchester «verabschiedet» sich und uns mit einem meisterhaft gespielten dreifachen Piano der Streicher in eine nachdenkliche Innigkeit.

Rasender Applaus. Leichtfüssig, stark abgenommen hat sie, hüpft Anna neben den anderen, dankbar auf der Bühne sich verneigend. Was für eine Leistung! Von allen! Auf der anschliessenden Premierenfeier wird genau das von Mattias Schulz hervorhebend gewürdigt, Maskenbildner und Inspizient, Kostümschneider und Orchestermitglieder, alle, alle hier an diesem wunderbaren Haus werden mit grossem Respekt beklatscht. Als sie vollständig an der Reihe waren und Noseda nun auch dem Matthias danken möchte, versagt das Mikrofon.

Wir hatten uns einen Wein geholt und fanden uns unvermittelt unweit der Netrebko wieder, sie stand wartend da, wirkte kleiner, angespannt, nun schwarz gekleidet, leicht flankiert von zwei mit Schirmen ausgestatteten schlanken Herren im schwarzen Anzug. Elektroschocker? Neben ihr ein athletischerer Mann in heller brauner Jacke, ihr persönlicher Bodyguard?

Den Sängern und Sängerinnen wurde die Wertschätzung zum Schluss zuteil, als vorletzter wird der aserbaidschanische Tenor Yusif Eyvazov auf die Bühne gebeten; er ist nicht da.

Das habe ich auf einer Premierenfeier noch nie erlebt, dass ihr ein Sänger, eine Sängerin fernblieb. Auf der Bühne musste Alvaro ohne seine Leonora weiterleben, sie hatte vor ihrer Ermordung «…dass ich ihn noch immer liebe und sein Bild nie aus meinem Herzen werde reissen können» in ihrer Abgangsarie gesungen. Hier ist es nun umgekehrt: Sie, Anna Netrebko, ist da, stahlt und gibt sich locker, wirkt aber sehr, sehr angeschlagen.

Zusammen mit den anderen und ohne Yusif winkt sie vom Podest aus und geht danach unmittelbar – keine Chance für niemanden für Gespräch oder Fotos – in der beschriebenen Begleitung backstage – wie «abgeführt» denke ich «in Sicherheit gebracht». Mit welchen Dämonen wird sie die Nacht verbringen?

Es hat aufgehört zu regnen. Die Nacht ist kalt. Viel ist nicht übriggeblieben, denke ich, nicht von diesen Menschen, dem Kloster, die UNO zerstört, das Gebet nach Frieden der Gewalt gewichen. Und Anna und Yusif haben sich, als sie dieses Engagement einst gemeinsam zusagten, diese Premiere vermutlich in gemeinsamer Liebe vorgestellt, verbunden mit einer schönen gemeinsamen Zeit im schönen Zürich.

Die Zürcher zu konfrontieren, dass sie nicht kontextfrei in dieser Welt leben und auch sie ein Krieg «einholen» könnte, finde ich zumutbar und richtig. Verdis Werke sind kein schöngeistiger Eskapismus! Bei ihm geht es um die wirklichen Konflikte, Shakespeare, Schiller! Auch in Milano war man dem Krieg in «La Forza del Destino» nicht ausgewichen, hatte seine Zeitlosigkeit mit einem Bogen von scheinbar historisierenden Kostümchen bis in die uns einholende Kriegs-Gegenwart aufgegriffen. Aber die Mönche waren dort keine einander mordenden Krieger, wenn sie zur Gottesmutter flehten. Sie blieben das, was ihnen die Musik zu singen gibt. Und die Leonora blieb die scheiternde Friedensbotin. Tragik, Schmerz, Trauer. So, wie es «stimmt», auch im «richtigen Leben». Hier in Zürich die Anna-Leonora zu einem «Flintenweib» zu machen, ist dagegen unstimmig in doppelter Bedeutung, vom Libretto und von der Musik her und deshalb falsch, dumm und auch unethisch. Ganz zu schweigen von dem, was man dieser Sängerin «mit ihrer Geschichte» damit persönlich antut. Und uns allen, wie wir gehört bzw. nicht haben hören können.

Wieder in meiner Seegemeinde angekommen, frage ich mich, was ich wohl werde von dir zu hören bekommen, liebe Anna, Geschenk an die Menschheit, am nächsten Freitag? Was wirst du singen von dir, zeigen, frei lassen können? Wie geht es dir gerade mit diesem Zürich? Mit dieser Regie, die manches dafür tut, dass man in dir die liebgewonnene Feindin nicht verliert, dich erneut zu beschädigen?

Mir geht durch den Sinn deine Elisabetta vor zwei Jahren in Milano. Du hattest durch deine Verurteilung des Krieges, den dein Land führt, dein Russland verloren. Das Russland, das dich gross gemacht, das dir so viel gegeben hat und bedeutet. Herzzerreissend entströmte dir dieser Schmerz des Vermissens in diesem Oktavsprung vom zweigestrichenen F abwärts: «Fran-cia», ein Klang von so erstickender Traurigkeit; und dann noch einmal beim sehnsuchtsvoll gehauchten „Fontainebleau“, Ort einstigen Don Carlo-Glücks, das die verstossene Kammerfrau von dir, der Königin wider Willen, grüssen möge. Wie gross und tief, dein in dieser Musik gehaltene Schmerz des vermissten, verlorenen Russlands, an dem so viele, auch ich, so sehr leiden!

Nein, in der Scala ist nicht alles besser, aber nie habe ich dort eine sängerfeindliche Inszenierung erlebt! Deshalb konnte dein Appell «Pace, pace, o dio», den du mir als Einsiedlerin im letzten Dezember hinauf in die Loge schicktest, dein hohes B im Flehen um diesen Frieden, so bewegend authentisch sein.

Dort konntest du die ganze Oper lang sein, was dich ausmacht, insbesondere dein wunderschönes «vollmundiges» tiefes Timbre und deine filigranen höchsten Piano-Töne, die diese Oberton-Resonanzen, man kann sagen, physikalisch erzeugen, ich würde sagen: beglückend herbeizaubern. Ja, was werde ich am Freitag zu hören bekommen von dir und von der Macht des Schicksals; wie man sich ihr ergibt, ihr trotzt, sie singend erträgt, sie transformiert?

Als ich am nächsten Mittag oberhalb des Sees entlang in die Stadt Zürich radle, glänzen in der Sonne noch viele, viele Blätter gelb-golden, ocker-grün und rot; die Stadt ist unzerstört, der Winter noch nicht gekommen.

Ulrich Bahrke

nach der Premiere «La Forza del Destino» am 2. November 2025 in Zürich