Der Mond hängt tief über Walhall. Das ist das Alte, das wir schon kennen. Valentin Schwarz aber ist verschwunden. Verschwunden? Ja, denn Gott Donner tritt, aber das war schon im letzten Jahr so, nicht mehr in der Maske des Regisseurs auf, der 2022 mit seinem Ring noch so viel Lärm auf der Gasse gemacht hatte.

Nach dem Rheingold des vierten und letzten Spieljahres einer Tetralogie-Inszenierung, die als „umstritten“ zu bezeichnen untertrieben wäre – doch gewiss: es gab, auf dem Hügel wie in den Gazetten, vorbehaltlos negative wie radikal positive Einschätzungen, dazwischen eine Menge Mischmasch –, nach dem Vorabend also gab es keine Buhrufe, nur tosenden Beifall. Natürlich: Der Regisseur ist ja nicht da, zumindest nicht auf der Bühne, aber es scheint, als habe sich das Publikum, das es in dieser eindeutigen Totalität freilich nicht gibt, ein wenig beruhigt. Alles nicht so schlimm, alles nur Theater. Dabei hat uns Schwarz immer noch Einiges mitzuteilen, die Themen der Generationengerechtigkeit, des Machtmissbrauchs der Mächtig-Ohnmächtigen sind ja nicht plötzlich ad acta gelegt worden, weil mit Friedrich Merz wieder ein Bundeskanzler die Bayreuther Festspiele besucht hat, wo er sich mit den Meistersingern eine vornehmlich heitere Komödie zu Gemüte führte. Im Gegenteil: Im kurzen Zeitraum zwischen 2022 und der Gegenwart haben sich die Probleme, die der Regisseur in einem brandneuen (das schreibt sich so leicht…) Kommentar zu seiner aktuellen Arbeit kurz, aber deutlich skizziert, auf eine Weise verschärft, wie es nur die Aufgeklärtesten unter den Zeitgenossen schon vor zehn, zwanzig Jahren gewusst haben. Der Ring des Nibelungen hat immer, auf seine symbolisch-allegorisch-realistische Weise, davon geredet, und Schwarzens Inszenierung spricht, natürlich, immer noch davon.

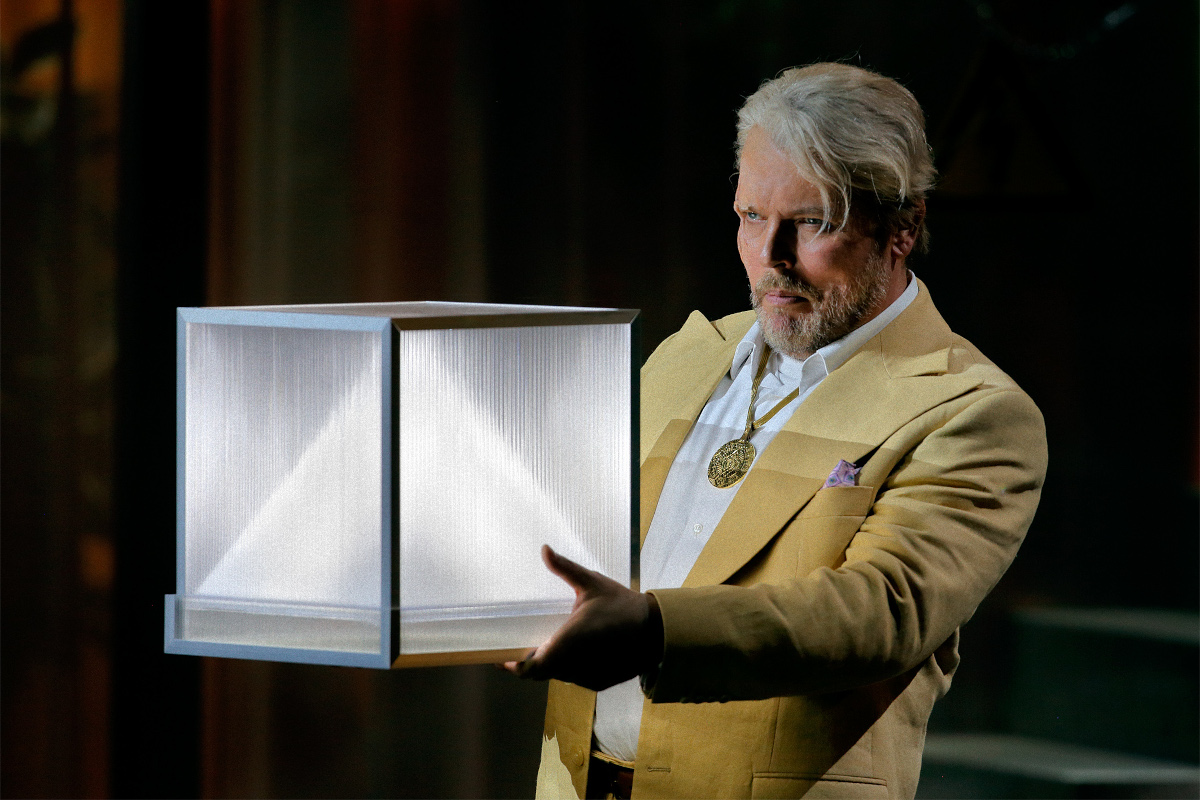

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Hat sich was geändert? Hat Schwarz, wie er im nicht genug zu empfehlenden Programmheft von 2025 kundtut, „einige unerwartete Kreuzungswege neu erschlossen“? Wurden „ein paar Holzwege“ aufgegeben, wichen „manche Saumpfade veritablen Forststraßen“? Natürlich entstehen nach der Aufführung rege Diskussionen darüber, ob diese Szene neu, jene aber schon im letzten oder vorletzten Jahr vorhanden gewesen sei. Seit 2022 sind im Rheingold, das fällt auf, über die Jahre hinweg die inszenatorisch immer tückischen (was hat Wagner sich nur dabei gedacht??) Verwandlungsszenen in Nibelheim zum Besseren verändert worden. Schon im letzten Jahr operierte Alberich zusammen mit seinem „Sohn“, dem Systemsprenger Hagen, mit einem Maschinengewehr, die Blitzlichter donnerten, übrigens voll musikwerktreu, optisch in die Augen. Fiel sonst noch etwas auf? Ja, aber es betrifft weniger das Inszenierte als das Gesungene.

Denn 2025 hat dieses Rheingold eine musikalische Güte erreicht, die, von der 27. Reihe Mitte aus gehört, nur erfreut, auch wenn es, wie jedes Bayreuther Rheingold, oft zu leise und zu diskret aus dem verdeckten Graben klingt. Daran ist nicht die Dirigentin Simone Young, sondern die unglaublich feine, delikate und in ihrer Zeit und sonst auch vergleichslose Partitur schuld (Camille Saint-Saëns, der 1876 die Festspiele besuchte, nannte sie eine „bewunderungswürdige Goldschmiedearbeit), die Wagner bekanntlich nicht für die speziellen Bedingungen des Bayreuther Festspielhauses geschrieben hat. Die Aufführung bringt es auf zwei Stunden 31 Minuten, womit sie in einer guten Mitte liegt: drei Minuten länger als Furtwänglers römisches Rheingold von 1950, neun Minuten länger als Boulez’ filmisch aufgezeichnetes Rheingold, 12 Minuten länger als Janowskis Rheingold-Einspielung, 12 Minuten kürzer als ein Bayreuther Knappertsbusch-Rheingold von 1956 – und ziemlich genau so lang wie Thielemanns Bayreuther Dirigat von 2008. Solti brachte es auf schlanke 2 Stunden 25. Wagner selbst wäre das alles zu langsam gewesen. „Wenn Ihr nicht alle so langweilige Kerls wärt, müsste das Rheingold in zwei Stunden fertig sein“: dieser kolportierte Spruch mag stark übertrieben sein, deutet jedoch an, was sich Wagner immer vorstellte: Zügigkeit, zumal beim handlungs- und dialogreichen Vorabend der Tetralogie. Das erste Bayreuther Rheingold dauerte 1876 übrigens 2 Stunden 31…

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Nun sagt, man weiß es, die Länge einer Veranstaltung akkurat nichts über seine Spannung und über die Verhältnisse zwischen den einzelnen Teilen aus. Man hat am Abend also nur ganz selten den Eindruck, dass die Dirigentin die Sache verzögert; so extreme Dritter-Akt-Verschleppungen wie am Vorabend in Gattis Meistersingern begegnen uns hier nicht. Dafür entdeckt die Dirigentin zusammen mit dem auf höchstem Niveau aufspielenden Orchester der Bayreuther Festspiele tausend Details, Nuancen, Köstlichkeiten. Wie immer hört, wenn er denn die Ohren aufsperrt, selbst der sogenannte Kenner Stellen, die er – er kann es beschwören – vorher nie wahrgenommen hat: hier eine Phrase, dort eine Instrumentalstimme, hier eine durch das Tempo provozierte Neuerkenntnis, dort ein Leuchten oder eine neue ungewöhnlich Färbung. Wie immer beim reifen Wagner ist es unmöglich, zwischen Haupt- und Nebenstimmen zu unterscheiden. Man erinnert sich: Als Pierre Boulez 1976 seine Interpretation des Ring präsentierte, machten ihm etliche Musikfreunde den Vorwurf, dass man die „Hauptstimmen nicht hören“ könne. Im Einzelnen mag es problematisch gewesen sein, diese oder jene Melodie nicht so deutlich wie das danebenliegende Geflecht zu artikulieren – im Einzelnen hatte Boulez recht, als er sich dafür entschied, lieber diese als jene Stimme herauszuholen. Dass keine Wagnersche Vokal- und Instrumentalstimme unbedeutend ist, wird man endlich verstanden haben. Im Bayreuth des Jahres 2025 hören wir also ein kurzweiliges, nur, nach meiner unbedeutenden Meinung, in einigen Passagen verzögertes Rheingold.

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Die Hauptsache aber bleiben die Sänger. Wieder ist, wie schon seit 2023, Thomas Konieczny der Wotan, womit er einen Gipfel erreicht hat. Scheint’s nicht, als sei er auf dem Höhepunkt seiner Wotan-Interpretation angekommen? Zwar verfügt seine bekanntlich guttural belegte Stimme immer noch über einen Klang, den vermutlich nicht jedermann schätzt. Er ist weit davon entfernt, herkömmlichen stimmlichen Normen zu entsprechen – aber es verschlägt seltsamerweise nichts. Als ganzheitlicher, also nicht allein stimmlich zu beurteilender Wotan bringt er alles mit, was einen Wotan auszuzeichnen hat: Stärke und genaueste sprachliche Vermittlung, Impulsivität und Kontrolle, enormen Spielwitz (der Akteur ist ein gelernter Schauspieler, man merkt’s) und eine Überzeugungskraft, die schon den Vorabend zum ersten authentischen Teil der Wotan-Geschichte macht. Also viel, wenn auch nicht alles ist in diesem Rheingold da; der Ring geht dem Gott ja auch schon verloren.

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Wer ist neu im Ensemble der Götter, Riesen, Wasser- und Erdwesen? Die grandiose Erda heißt heuer Anna Kissjudit, sie nutzt ihre einzige, große und bedeutende Szene, um ihren dahinströmenden Alt äußerst stimmschön zu präsentieren. Patrick Zielke ist 2025 der Fasolt: ein ehrlicher, unser aufrichtiges Interesse weckender Bursche mit einem angenehmen hohen Bass. Daniel Behle, einst in Bayreuth als David zu erleben, singt einen perfekten, feurig beweglichen Loge. Katharina Konradi ist die Neue im Rheintöchter-Terzett. Als Woglinde ist sie die prima inter pares, so wie Natalia Skrycka als Wellgunde und Marie Henriette Reinhold jeweils prima inter pares sind. Zusammen ergeben sie ein vollkommen agierendes Trio – in einem Ensemble, das mit dem Donner des Nicholas Brownlee, dem vorschriftsmäßig, also apollinisch singenden Froh des Mirko Roschkowski, der Freia der Christina Nilsson, der in die Ehejahre gekommenen Fricka der Christa Mayer, dem tenoral ausgeglichen, also nicht nur zeternd und doch charakteristisch singenden Mime des Ya-Chung Huang, dem markanten Fafner des Tobias Kehrer ideal besetzt ist. Einer muss extra genannt werden: Zwar singt Olafur Sigurdarson schon im vierten Jahr den Bayreuther Alberich, doch scheint er mir, wie Konieczny, stimmlich so in seine Rolle hineingeschlüpft zu sein (schauspielerisch hatte er sie bereits in toto), dass ihm nun die vokalen Oberflächenbrüche fehlen, die zumindest ich in den letzten Jahren gelegentlich bei ihm bemerkt habe. Mit anderen Worten: Ein Alberich muss nicht betont hässlich singen, auch wenn er hässliche Sachen macht. Ich weiß: Die Vertreter der historisch informierten Aufführungspraxis, die gerade eine klangliche Annäherung an den Ring von 1876 vornehmen, könnten da eine leicht abweichende Meinung haben. Es ist eben ein guter Bayreuther Sommer.

Denn der Mond hängt immer noch tief, aber sicher über Walhall.

Frank Piontek, 27. Juli 2025

Hier geht es zur ersten Besprechung.

Das Rheingold

Richard Wagner

Bayreuther Festspiele

Wiederaufnahmepremiere: 26. Juli 2025

Inszenierung: Valentin Schwarz

Musikalische Leitung: Simone Young

Orchester der Bayreuther Festspiele