„Es wurlt“, sagt Christoph Wagner-Trenkwitz, der Dramaturg der Bayreuther Neuinszenierung der Meistersinger von Nürnberg. Wurlen: das heißt auf gut deutsch „durcheinanderlaufen“ und „wimmeln“ – oder geschäftig arbeiten. Beide Bedeutungsebenen könnten auf den neuen Almanach der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth gemünzt werden, der nun schon im 15. Jahr erscheint. Denn man ist so geschäftig wie gewissermaßen wimmelnd dabei, wenn man einen Blick in das neue Jahrbuch tut.

Wieder enthält der Band etliche Gesprächsprotokolle, diesmal mit den aktuellen Sängern Michael Nagy und Mika Kares, der Sängerin Christina Nilsson und dem Dirigenten Pablo Heras-Casado, und wieder werden die laufenden Neuproduktionen in großzügig-prachtvollen Farbbildstrecken verewigt. Probleme werden dabei nicht ausgespart: weder gewollt dramatische – der Wiener Dramaturg redet von den „Bruchlinien in diesem utopisch-harmonischen Kosmos“ – noch akustische – Markus Kiesel thematisiert in seinem kurzen wie konzisen Beitrag über den „mystischen Abgrund“ des Festspielhauses die Eigenheiten der Bayreuther Akustik, indem er unumwunden von den von Wagner, man kann das nicht oft genug sagen, nicht geplanten, von ihm aber in Kauf genommenen Einschränkungen des gedämpften und wenig brillanten Klangs spricht, der aus dem Orchestergraben in den Zuschauerraum tönt. Während das Regieteam der Meistersinger bewusst zum „Einfachen“ des handlungsmäßigen Ausgangspunkt der einigermaßen komischen Oper zurückkehrt, wird umgekehrt in einem philologisch und musikphilosophisch orientierten Beitrag ein ganzes Problemfeld aufgerissen. Jan-Paul Sandmann gibt fast am Ende des in jedem Sinne bunten Bands einen spannenden Einblick in jene Debatte, die, ausgehend von Theodor W. Adornos Versuch über Wagner (der über weite Strecken eine Wagner-Kritik formuliert) und Thomas Manns Musikerroman Doktor Faustus, die Frage nach der Relevanz der Kunst an sich stellte. Was soll (uns) die Kunst – diese Frage wird ansonsten von allen Beiträgern des Bandes, den ausübenden Musikern, den „Blauen“, die Antonia Goldhammer traf, und mit denen sie über ihre zum Teil weit zurückliegenden Erfahrungen auf dem Grünen Hügel sprach, nicht zuletzt von einzelnen wagner- und bayreuthbegeisterten Mitgliedern der Gesellschaft eindeutig positiv beantwortet. Wo Mann und Adorno, indem sie – auch dies gehört zu den Erkenntnissen des Almanachs – zwischenzeitlich die Positionen zu wechseln schienen, erhält man heute eindeutige Aussagen, die Differenziertes durchaus zulassen. „Bei Verdi gibt es ein Warmup, beim frühen Wagner dagegen nicht und das liebe ich: Elsas Traumerzählung und Elisabeths Hallenarie, da springt man direkt ins Stück“, sagt Christina Nilsson, die neue Bayreuther Eva. Dass Beckmesser auch als Jude aufgefasst werden muss: der Sänger der Figur, Michael Nagy, weiß es, im Gegensatz zu etlichen Theoretikern, sehr genau, und Wagner-Trenkwitz sagt, dass sich Wagner bei Offenbach, den er offiziell verachtete, „überall etwas abgeschaut hat“. Pablo Heras-Casado spricht über die über die schon kurz nach Wagners Tod verschleppten und verlangsamten Tempi des Parsifal („Aus Wagners Schriften und Anweisungen wissen wir, dass Parsifal nie als langsames Stück gedacht war. Das kann man doch nicht ignorieren“), Markus Kiesel über den Mythos, der entstand, weil man einfach vergaß, dass der hölzerne Resonanzraum des Orchestergrabens zur Bühne hin längst mit Beton abgeschlossen worden ist.

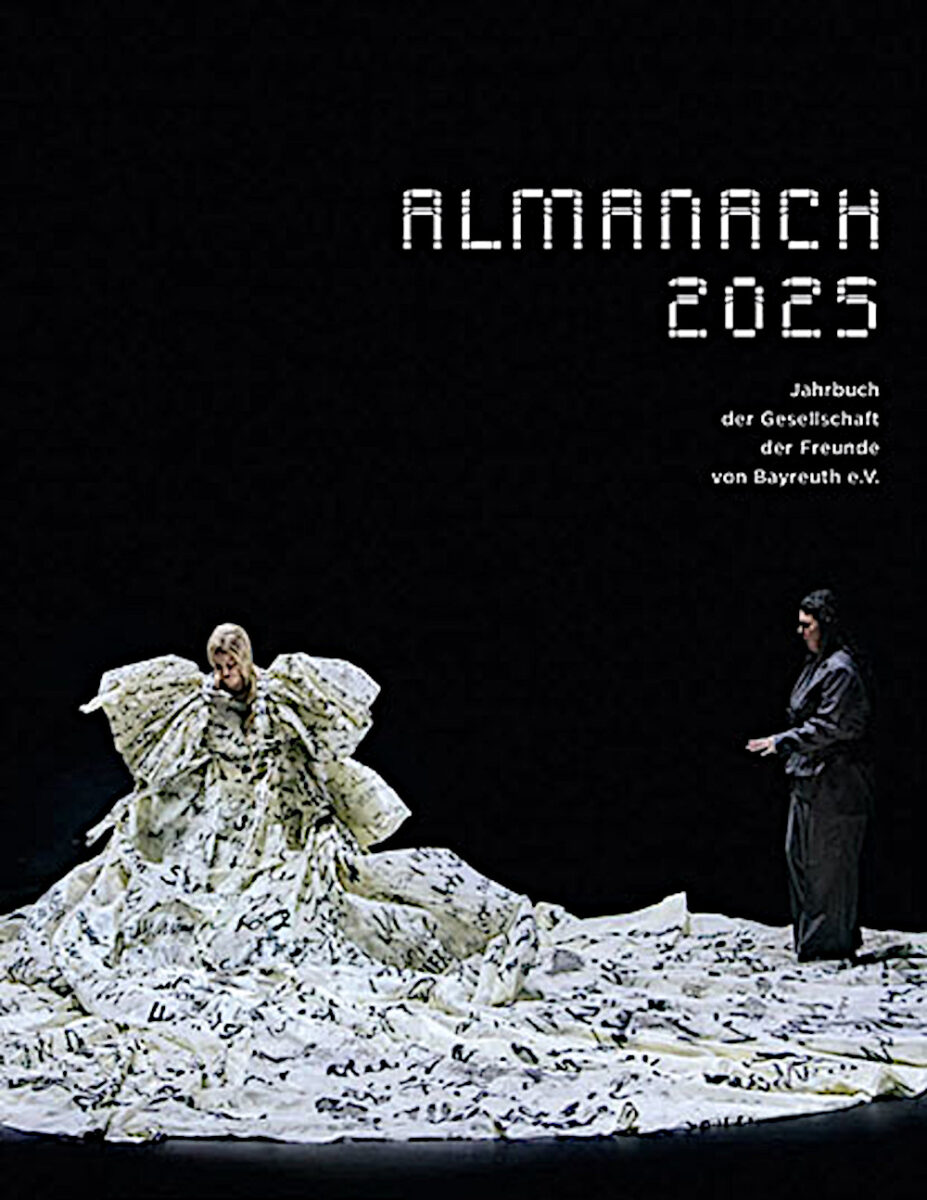

Dass der Mythos Bayreuth ein seltsames Amalgam aus rationaler Arbeit und Zauber ist, muss man einem Gesellschaftsmitglied nicht erklären. Die, wie gesagt, hinreißenden Bildstrecken – die Walküren im Schönheitssalon, Ekaterina Gubanova als teuflisch schöne Kundry, die delfterblaue Insektenmenschen des Lohengrin, die zornige Isolde in ihrem wunderbaren weißen Schriftkleid – sie tun ein Übriges, um aus dem neuen Almanach ein authentisches Dokument der Arbeit an Bayreuth zu machen: für die vielen Leser, die sich eher für die Künstler interessieren – und gerade für sie, die mit etlichen Hintergrundberichten und -interviews über die spannende Produktion der Kunstwerke aufgeklärt werden, die alles andere als selbstverständlich, wenn auch gelegentlich zweifellos wurlig ist.

Frank Piontek, 28. Juli 2025

Almanach 2025. Jahrbuch der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V.

Hrg. von der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth

173 Seiten, viele Farbabbildungen