Im Februar hatte ich Gelegenheit, das großzügig angelegte moderne Opernhaus der dänischen Hauptstadt zu besuchen. Die Kosten für seine Errichtung waren von einem dänischen Millionär getragen worden, der als einzige Voraussetzung für sein Sponsoring verlangte, man müsse die Hauptfassade des Hauses deutlich von dem Platz aus sehen, wo das Palais Amalienborg und der Wohnsitz der dänischen Herrscherfamilie stehen. Um das zu ermöglichen, wurde eine eigene neue Insel geschaffen. (Das lässt an das Angebot des deutschen Milliardärs Kühne denken, Hamburg eine neue Oper zu schenken – was er sich wohl als Bedingung ausdenken wird?). Übrigens hatte ich Gelegenheit, auch das alte, noch bespielte Haus mit seinem prachtvoll gediegenen Inneren zu sehen.

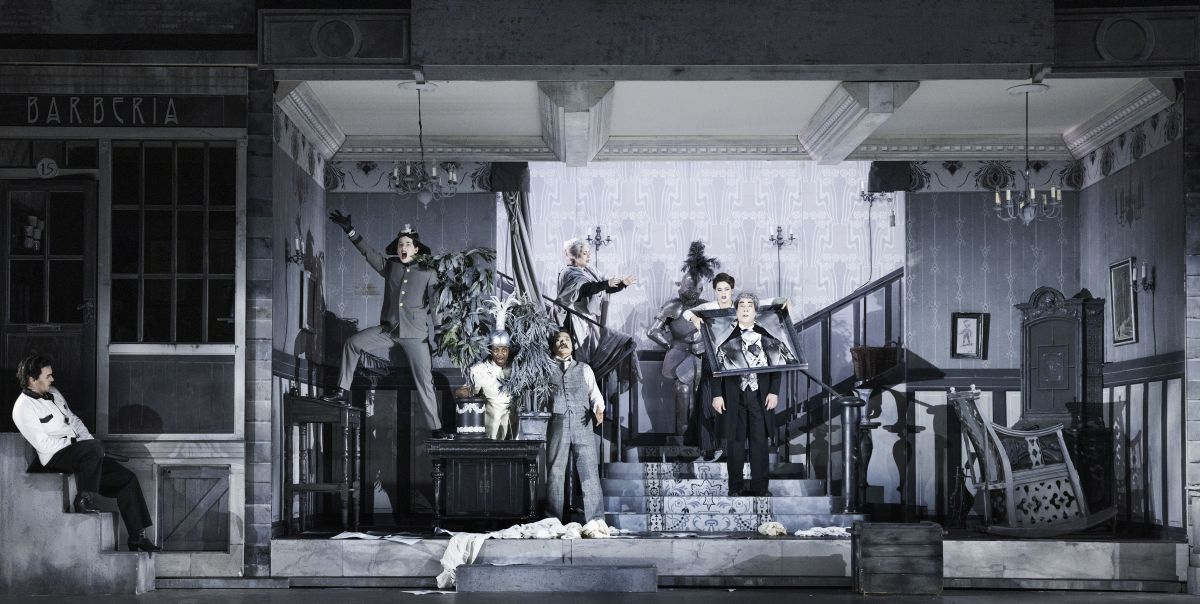

Doch nun zu diesem „Barbier von Sevilla“, einer Produktion aus der Saison 2017/18, die nun ihre wohlgeprobte Wiederaufnahme (sehr hübsch „Repremiere“ betitelt) erfuhr. Dem Programmheft konnte ich entnehmen, dass Regisseur Martin Lyngbo vom Schauspiel kommt und dies seine erste Operninszenierung war. Und prompt glaubte der Mann nicht an die Musik und fühlte sich bemüßigt, eine Story zu erfinden, in der die Figur von Charlie Chaplins Vagabund im Mittelpunkt steht, will heißen, als vermeintlicher Barbier auftritt. Die in schwarz-weiß gehaltene Bühne und Kostüme (beide: Rikke Juellund) lehnten sich an die Stummfilmoptik an und an deren komische Verfolgungsjagden und Slapstickgags, die manchmal recht unterhaltend sein können, aber auch von der Musik ablenken. So macht Rosina schon während der Ouverture verschiedene Fluchtversuche, wird aber jedes Mal wieder eingefangen. Nach Beendigung der Ouverture die große Überraschung: Sofort tritt der falsche Figaro mit seiner berühmten Auftrittsarie an, die ganze erste Szene mit Almaviva, Fiorillo und dem Chor ist gestrichen. Der Regisseur begründet das damit, dass ein heutiges Publikum sofort in die eigentliche Handlung eintauchen wolle, weshalb die erste Szene überflüssig sei. Desgleichen fehlen Szenen wie Bartolos Suche nach dem fehlenden Briefblatt, weshalb er unerwartet mit „Un dottor della mia sorte“ einsetzt, ebenso fehlt während des Rasiervorgangs der Einschub, wenn Figaro auf der Suche nach dem Wohnungsschlüssel Bartolos Geschirr zertrümmert. Statt dessen tut sich auf den Nebenschauplätzen beim wirklichen Barbier und beim Notar ständig etwas, Basilios „Calunnia“ wird um Rauchbomben „bereichert“, auch Chaplins Kid taucht immer wieder auf (dessen trunksüchtige Mutter übrigens am Schluss bei Bartolo einzieht, ebenso wie Berta Basilio heiraten wird). Die Hauptfigur bleibt schließlich allein im Scheinwerferlicht zurück. Es gibt auch keinen Chor, denn der herbeigerufene Offizier singt außer den eigenen auch dessen Stellen. Der Trubel und die berühmte Schlussszene des 1. Akts mit ihrem Chaos sind schauspielerisch und mimisch gut gelöst, aber immer wieder kommt es zum Zuviel, und der Ablenkung von der Musik vermag auch ein versiertes Opernpublikum nicht immer zu widerstehen. Im ausverkauften Haus wurde jedenfalls sehr viel gelacht, auch über die auf das Bühnenbild projizierten dänischen Texte (die englische Übersetzung lief über dem Bühnenportal).

Sehr befriedigend war die Begegnung mit der Österreicherin Patricia Nolz als widerständige, warmstimmige Rosina mit ausgezeichneter Gesangstechnik und einem Italienisch, das jenes ihrer Kollegen bei weitem überragte. In der Titelrolle war der Amerikaner Dean Murphy aus dem Ensemble der Deutschen Oper Berlin zu hören, dessen neutral klingender Bariton die Rolle klaglos bewältigte. Der Künstler hinterließ aber mehr Eindruck durch seinen körperlichen Einsatz als durch die Qualität seines Singens. Das Auftreten von Sonnyboy Dladla als Graf Almaviva vermittelte einen leicht gehemmten Eindruck, was auch für seinen recht eng geführten tenore di grazia gilt.

Das Hausensemble war durch Morten Staugaard (Bartolo), Tae Jeong Hwang (Basilio), Frederikke Kampmann (Berta ohne deren Arie) und Frederik Rolin (Offizier, Notar) vertreten. Die stimmlichen Leistungen waren mehr als passabel (was auch für den einspringenden Choristen Hwang gilt). Dass bei der ständigen Bewegung den Sängern nicht die Luft ausging, dafür sorgte Matteo Beltrami am Pult des Orchesters des Hauses (Det Kongelige Kapel), der der musikalischen Umsetzung jenes Brio und jene Italianità verlieh, die der szenischen fehlten. Auch der Pianist Thomas Bagwell mit seiner geschmackvollen Rezitativuntermalung sei lobend erwähnt. Der erfolgreiche Abend wurde mit lang anhaltendem Beifallbelohnt.

Zwei Tage später gab es eine Nachmittagsvorstellung, in der mit Ausnahme von Dean Murphy, der seine hier besprochene Leistung wiederholte, eine Alternativbesetzung auf der Bühne stand. Die Rosina war die fesche junge Deutsche Valerie Eickhoff aus dem Ensemble der Dresdner Semperoper, die mit ihrem hellen Mezzo trotz weniger kleinerer Schärfen ein schönes Versprechen für die Zukunft abgab. Almaviva war diesmal dem Schotten Liam Bonthrone anvertraut, der seinen gut geführten Tenor geschmackvoll einsetzte und merklich Lust am Spiel hatte. Bartolo wurde nun von dem Italiener Tiziano Bracci gesungen, dessen Interpretation der Wortkaskaden des alten Vormunds natürlich von seiner Herkunft profitierte. Mit interessant getöntem Bass war Ensemblemitglied Henning von Schulman ein ausgezeichneter Basilio. Aus der Akademie des Hauses kam die Berta Taya Lukashova, als Offizier/Notar ergänzte Magnus Berg. Auch bei dieser Aufführung gab es viele Lacher und ein applausfreudiges Publikum.

Eva Pleus, 15. Februar 2025

Der Barbier von Sevilla

Gioachino Rossini

Königliche Theater Kopenhagen

7. und 9. Februar 2025

Inszenierung: Martin Lyngbo

Musikalische Leitung: Matteo Beltrami

Det Kongelige Kapel