Don Giovanni im Bardo

Nanu, ist denn wirklich schon alles ausgereizt, was den Regisseuren zur Verfügung stand, um aus nicht mehr zeitgemäßen, sondern eher museumsreifen Musikwerken hochmoderne, aufklärerische, politische und die Tiefen der Psychologie ergründende Agitpropmeisterstücke zu schaffen, mit einem Überlegenheitsgefühl ganz sicher gegenüber dem Librettisten (manchmal zu Recht), oft einem mitleidigen Lächeln gegenüber dem Komponisten, ganz bestimmt aber der hochgemuten Gewissheit, sich weit über dem Erkenntnisniveau eines teilweise uneinsichtigen, widerspenstigen Publikums zu bewegen? Nun bereits jahrzehntelang quält man Zuschauer mit Aiden in der Kolonial- oder gar Nazi- und Norma in der Sowjetzeit, mit Salomes in vielfältiger Altersform vom missbrauchten Kleinkind bis ins Teenageralter, mit Fröschen in Rigoletto und Bienen in Nabucco, mit Videos von krebsbefallenen Organen im Großformat oder ebensolchen von gynäkologischen Eingriffen, mit Lucia als Halluzination der von Anfang an Wahnsinnigen oder mit dem gealterten Komponisten, Rodolfo oder Des Grieux als lebendigem Leitfaden durch das traurige Geschehen einer Puccini-Oper, die Realität, Traum oder Rückblende sein kann. Der Kostümfundus vieler Opernhäuser muss überquellen von SS-Uniformen und Feinripphemden, die Requisite von Fluchtkoffern und sanitären Anlagen, Krankenbetten und Rollstühlen. Aber immer konnte man sich damit trösten, dass man mit geschlossenen Augen die Musik so genießen konnte, wie der Komponist sie ersonnen hatte.

Nicht einmal eine optiklose Ouvertüre war dem Publikum vergönnt, war vor dem hitzigen Gestaltungswillen der Regie sicher, Vorgeschichten wurden erzählt, sogar der Vorhang während der Sinfonia hoch- und wieder runtergelassen wie kürzlich bei Norma an der Staatsoper Berlin. Der Regisseur versteht sich längst nicht mehr als Diener am Werk, sondern als eigenmächtiger, sich über den Willen der eigentlichen Schöpfer hinwegsetzender Besserwisser, und peu à peu wurde aus dem getreuen Sachwalter des Komponisten und Librettisten nicht nur der Verächter des Letzteren, sondern der Verschlimmbesserer nun auch in Bezug auf die musikalische Struktur und das ausgerechnet zu Ungunsten eines Künstlerduos, das über die Notwendigkeit einer Bevormundung weit erhaben ist: Lorenzo da Ponte und Wolfgang Amadeus Mozart mit ihrer aus Così fan tutte, Le Nozze di Figaro und Don Giovanni bestehenden Trilogie, für die Kirill Serebrennikov an der Komischen Oper Berlin nur das Versetzen ins Hier und Heute, für den Figaro aber bereits die Streichung der Rolle Barberina und die Übertragung ihrer Arie an die Contessa durchgeführt hatte. Beim Don Giovanni geht er noch einen Schritt weiter, indem er die Oper und Mozarts Requiem miteinander verbindet, was Hauptdarsteller Hubert Zapiȯr nach eigenen Worten „zum Sterben gut“ findet, was wir doch nun wirklich nicht hoffen wollen. Die Regie begründet ihr Vorhaben mit der gemeinsamen Tonart von Requiem und Oper, mit gemeinsamen Motiven und schwingt sich zu der Behauptung auf, der Tod des Commendatore sei ein Schlüsselerlebnis für Don Giovanni, sieht Don Giovanni in einem „Zwischenzustand“ zwischen Leben und Tod, dem „Bardo“, und folgt den Vorstellungen des Tibetischen Totenbuchs, nach dem eine Winzigkeit von uns nach dem Sterben erhalten bleibt, wir auf eine Wiedergeburt zählen können, allerdings in miese Verhältnisse, wenn wir uns nicht anständig verhalten haben. Nur im Moment des Todes gebe es eine Wahrheit, alles andere sei Lüge. Nun sprechen die Friedhofsszene und das Gastmahl am Schluss nicht gerade von einer tiefen Erschütterung des Don durch den Tod des Commendatore, dürfte die Vorstellung einer buddhistischen Seelenwanderung für den spanischen Lebemann im heidnischen Berlin eher Heiterkeit als Betretenheit oder Hoffnung hervorrufen, und ausgerechnet das katholische Requiem zur Beweisführung für das Tibetische Totenbuch aufzurufen, setzt der Verworrenheit noch die Krone auf, selbst wenn man, wie hier geschehen, das Schlusssextett weglässt. Eine weitere Änderung betrifft die Figur der Elvira, aus der die Regie einen Elviro gemacht hat, von einem männlichen Sopran gesungen und die Frage aufwerfend, ob Don Giovanni bisexuell gewesen sei. Das klingt alles sehr negativ, und doch soll nicht verschwiegen werden, dass die Produktion der Komischen Oper einen hohen Unterhaltungswert hat, dass man, wenn vielleicht auch mit einem schlechten Gewissen gegenüber dem Autorenteam da Ponte und Mozart, einen höchst amüsanten, stellenweise sogar berührenden Abend erleben kann, denn der Regisseur versteht sein Handwerk, will allerdings oft zu viel, so wenn er meint, das Publikum könnte sich beim Anhören einer Arie langweilen und es müsse deswegen auf der anderen Hälfte der Bühne noch eine Nebenhandlung stattfinden. Im Requiem sieht das dann so aus, dass links der Chor ganz wunderbar (David Cavelius) Mozart singt und rechts unendliche Scharen von Tibetanern (?) unzählige Totenköpfe an der Rampe aufhäufen.

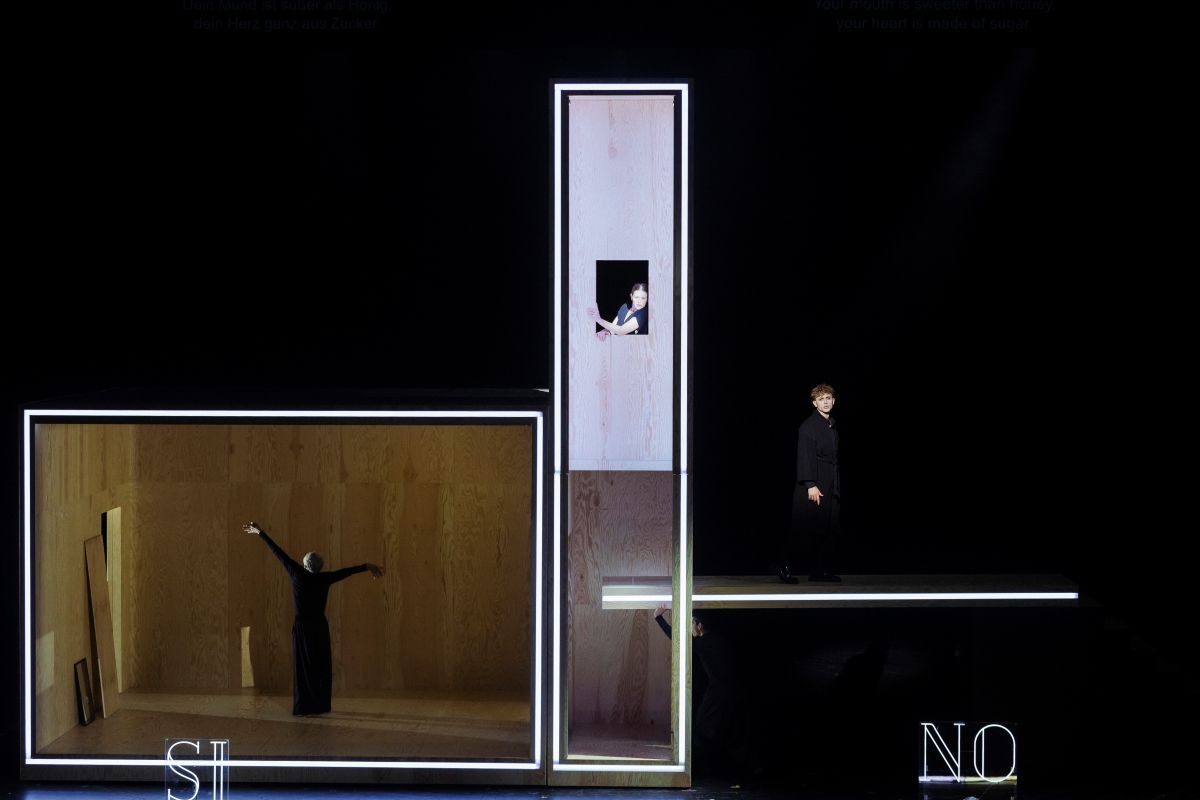

So wieselig und wuselig das Personal die Szene bevölkert, so schlicht ist die ebenfalls von Serebrennikov stammende Bühne, Kästen und Bretter wie aus Spanholz, alles in hellem Beige, während die ebenfalls von ihm stammenden Kostüme in Schwarz sind, nur Zerlina darf nach der Geburt ihres Kindes, von dem vor dem glücklichen Ereignis, das in der Pause stattgefunden haben muss, gern und oft Ultraschallfilme aus dem Uterus gezeigt werden, bunt tragen. Die zwischen Herzstillstand, Ruheposition und wilder sexueller Erregung schwankende Kurve des Elektrokardiogramm des Don wird ebenfalls immer wieder einmal gezeigt. Nicht nur Solisten und Chor bevölkern die Bühne, sondern auch viele hilfreiche schwarzgekleidete Komparsen zum ständigen Szenenwechsel, dessen Notwendigkeit nicht immer ersichtlich ist. Natürlich dürfen auch erotische Videos nicht fehlen, so zum Glück unscharfe Pornoszenen, und es ist beinahe schon genial, wenn man aus dem offensichtlichen Versagen des Tenors Agustin Gȯmez, der auch im Requiem und in Dalla sua pace mit einem farbarmen Timbre verärgerte, einen Angriff auf den sparzwingenden Kultursenator mit der Behauptung macht, die Streichung von Il mio tesoro wäre durch die Kürzung der finanziellen Zuwendungen verschuldet. Vorab hatte man noch stolz verkündet, beide Tenorarien zu bringen. Auffallend jung waren Herr und Knecht, Don Giovanni und Leporello, so dass die Zahl der Eroberungen biologisch wie technisch kaum realisierbar schien, aber sowohl Hubert Zapiór als Don wie Tommaso Barea als Leporello machten ihre Sache sehr gut, ihr Spiel war so frisch und engagiert, wie ihre jungen Stimmen farbig, geschmeidig und kraftvoll waren. Adele Zaharia war die in dieser Inszenierung besonders verruchte Donna Anna, deren leuchtender Sopran im Kontrast zur finsteren Seele stand. Als vokaler Fremdkörper erwies sich der Sopranist Bruno de Sá als Don Elviro, in der Höhe stratosphärisch sicher, aber doch kindlich und damit ein Fremdkörper, in der Mittellage fast inexistent und damit auch kein Gewinn für die Ensembles. Penny Sofroniadou gab eine resche Zerlina mit jugendlichem Sopran, der auch im Requiem glänzte, Masetto, der sich als zärtlicher Vater entpuppte, fand in Philipp Meierhöfer den angemessenen Interpreten. Er und Don Ottavio waren einmal mehr die Gelackmeierten, denn auch in dieser Produktion lassen sich die Herren treudoof von den biestig-geilen Damen Zerlina und Anna an der Nase herumführen.

Don und Commendatore gibt es doppelt, denn ihre Seelen haben sich aus ihren Körpern gelöst. Den Commendatore und die Basspartie im Requiem singt Tijl Faveyts profund, und weil man für das Requiem einen Mezzosopran braucht, darf Virginie Verrez die Partie singen und dazu in der Oper Die junge Frau sein. Dazu gibt es noch Don Elviros Frau Barbara, Geister, „Gedankenformen“ und immer wieder Zitate aus dem Tibetischen Totenbuch. James Gaffigan und das Orchester der Komischen Oper spielen einen rasanten Don Giovanni in Harmonie mit der Optik und ein berührendes Requiem, das man sich gern noch weitere Male anhören würde.

Ingrid Wanja, 27. April 2025

Don Giovanni/Requiem

Wolfgang Amadeus Mozart

Komische Oper Berlin

Premiere am 27. April 2025

Musikalische Leitung: James Gaffigan

Regie: Kirill Serebrennikov

Chor und Orchester der Komischen Oper