Über 5000 Leipziger Bürger ließen sich am 27. Augusts des Jahres 1824 das grausame Schauspiel auf dem Marktplatz der Stadt nicht entgehen, als dem Johann Christian Woyzeck vom Scharfrichter Brand in aller Öffentlichkeit mit dem Richtschwert der Kopf vom Rumpf abgetrennt wurde. Interessiert schauten sie, als der Delinquent gefasst das Schafott bestieg, sich auf einen Stuhl setzte und betend den Hieb erwartete. Sogar die Schulen hatten anlässlich des Ereignisses in Leipzig unterrichtsfrei.

Nicht so emotionslos war der Schriftsteller, Mediziner und Revolutionär Georg Büchner (1813-1837), als der promovierte Neurologe in „Henkes Zeitschrift für die Staatsarzneikunde“ die Entwicklung des Schicksals Woyzecks zu lesen bekam. Vor allem waren im Ärzteblatt die Gutachten aus den Prozessakten bezüglich der psychischen Erkrankungen des Verurteilten zu finden, der nach heutigen Definitionen unter Schizophrenie, Depressionen und einer Depersonalisation litt, sowie von Verfolgungsängsten geplagt war. Der ärztliche Gutachter des Woyzeck-Prozesses Johann Christian August Clarus (1774-1854) war aber trotzdem der Auffassung, dass für die heranwachsende Jugend „beim Anblicke des blutenden Verbrechers sich tief einprägen möge, dass Arbeitsscheu, Spiel, Trunksucht, ungesetzmäßige Befriedigung der Geschlechtslust und schlechte Gesellschaft allmählich zu Verbrechen und zum Blutgerüste führen könne“. Er befürwortete die Ablehnung mehrfacher Gnadengesuche und regte die öffentliche Hinrichtung an.

Georg Büchner verknüpfte die Umstände der Tat des Woyzecks mit vergleichbaren von Eifersuchtspsychosen hervorgerufenen Tötungsdelikten der Zeit und machte aus dem 46-jährigen Opfer Woyzecks eine jüngere Marie.

Vor allem wollte er mit dem Drama dem Gießener Chemiker und Agrarreformer Justus von Liebig (1803-1873) ein „Denkmal“ setzen. Die wissenschaftlichen Leistungen Liebigs und deren praktische Anwendungen sind eigentlich unbestritten. Georg Büchner hatte in Gießen 1833 Vorlesungen Liebigs gehört und offenbar auch Umgang mit dem umtriebigen Dominator. Auch war der Bruder des Dichters Wilhelm damals Assistent bei Liebig, der aus unterschiedlichen Gründen die Distanz des Dichters gegenüber dem Professor befeuert hatte. Vor allem als Liebig zu dieser Zeit tatsächlich Experimente durchführen ließ, wie man teures Fleisch durch Trockenerbsen ersetzen könne. Er wollte Möglichkeiten ergründen, das Militär und die ärmere Bevölkerung preiswerter zu ernähren. Dazu setzte er Soldaten als Probanden ein. Einige der Versuchspersonen haben sich tatsächlich drei Monate ausschließlich von Erbsbrei ernährt und dabei erhebliche bleibende physische sowie psychische Defekte entwickelt. Eine Vergiftung durch den überbordenden Genuss von „nicht-proteinogenen Aminosäuren“ hat den Verlust der Kontrolle von Muskelfunktionen und der Pulsregulierung sowie Halluzinationen zur Folge.

Georg Büchner begann im Frühherbst des Jahres 1836, ziemlich ungeordnet, Szenen für ein Drama zu entwerfen, die nach seinem Versterben im Februar1837 als Fragment-Sammlung zurück blieben. Wahrscheinlich war der österreichische Schriftsteller Karl Emil Franzos (1848-1904) der erste, der im Zusammenhang mit einer Herausgabe einer Büchner-Monografie im Jahre 1879 die Entwürfe zu einem „offenem Drama“ ordnete.

Mit dieser lockeren Episoden-Folge schufen die Komponisten Alban Berg (1885-1935) und Manfred Gurlitt (1890-1972) unabhängig voneinander eine Wozzeck-Oper. Obwohl beide Opern textlich, dramaturgisch und über weite Strecken auch im musiktheatralischen Habitus recht ähnlich sind, hatten beide Komponisten eine eigenständige Musik geschrieben. Gurlitt komponierte weniger sperrig, kammermusikalischer, tonal und konventioneller als Berg mit seiner strengen musikalischen Formensprache. Beide ignorierten Kritiken führender Literaturwissenschaftler, spätere Sichtungen sowie Bearbeitungen des Büchner‘schen Nachlasses und machten ihren Trotz mit dem Beibehalten der Schreibweise „Wozzeck“ deutlich.

Um die Zeit der Jahrtausendwende nahm sich der US-amerikanische Theatermacher Robert Wilson der Texte des Revolutionsdichters Georg Büchners an. Aus diesem eindrucksvollsten und häufig gespielten Stücks der deutschen Theaterliteratur konzipierte er eine Mischform aus Oper und Musical. Der Sänger und Komponist „Tom“ Waits (Jahrgang 1949) schuf für diese Groteske gemeinsam mit seiner Frau Kathleen Brennan (Jahrgang 1955) dreizehn Songs, mit denen sie Büchners Figuren Fragen des Lebens in den Mund legten. Mit ihrem existenzialistischen Sarkasmus, dem hinterhältigen Rumoren lassen sie Büchners Protagonisten auf ein erfülltes Leben hoffen und verschafften dem deutschen Aufklärer des 19. Jahrhunderts Weltoffenheit und eine beklemmende Aktualität.

Dem künstlerischen Leiter der Dresdner Studiobühne „Semper Zwei“ Manfred Weiß ist es grandios gelungen, die zerklüftete Sprache des genialen Dichters mit der melodiösen, eingängigen Musik des zeitgenössischen Amerikaners in Übereinstimmung zu bringen. Die minimalistische Konzeption Robert Wilsons öffnet die Tiefe einzelner Schlüsselszenen, ohne den Zusammenhang zu zerstören. Die Lebenswahrheiten und die lebendige Inszenierung von Manfred Weiß schufen zusätzliches Gewicht, das jedem Betrachter auf die eine oder andere Art seine Sicht der Dinge beeinflusst.

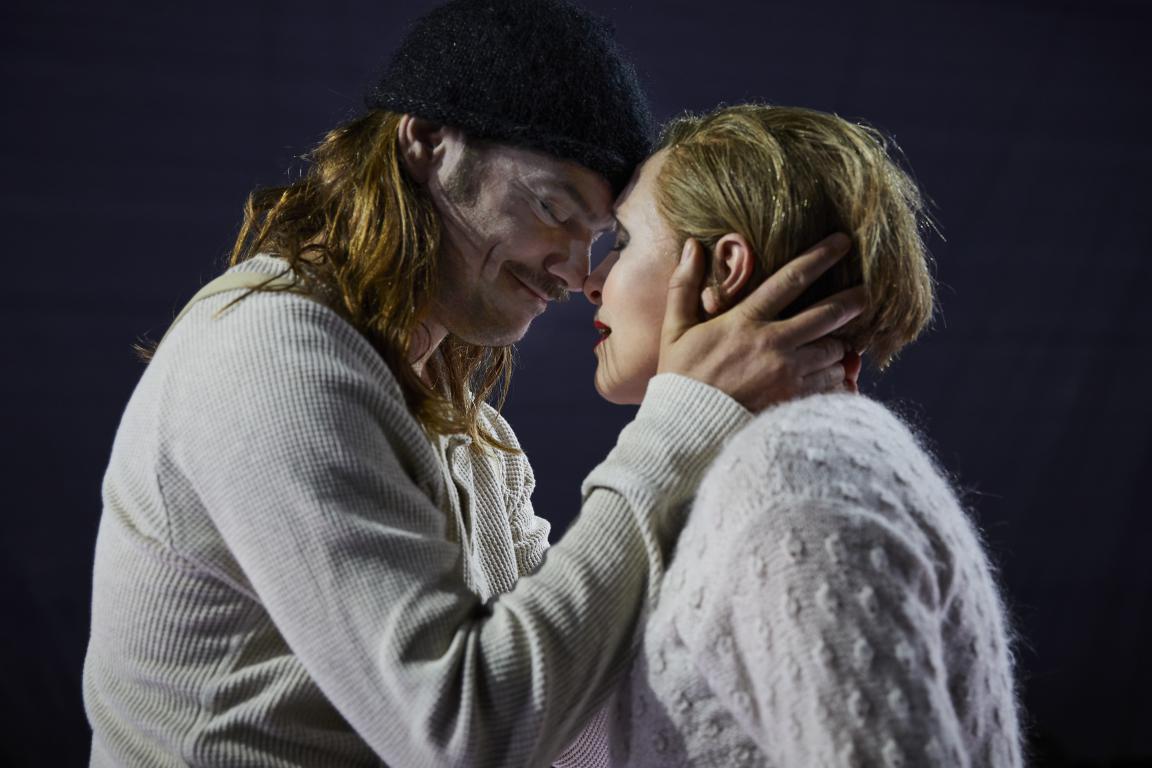

In Weiß’s Inszenierung haben nur die beiden Hauptfiguren eine ordentliche Individualität. Verzweifelt suchen Woyzeck und Marie gemeinsam die Belastungen ihrer Mitwelt zu kompensieren. Aber die Gemeinsamkeit gelingt nur bedingt, so dass sie letztlich scheitern.

Allen voran war es Martin Gerke in der Titelrolle, der die Bühne beherrschte und das Publikum packte. Seine Wandlung vom gehetzten Woyzeck, der dieser Welt weniger verzweifelt, als vielmehr ohnmächtig-verständnislos gegenübersteht. Er lebt in einer Welt, die er als gottgegeben hinnimmt, bis er dann immer mehr in den Wahn abdriftet. Der Woyzeck von Martin Gerke ist wie ein Federwerk, das nach jedem Aufzugsgang wieder einrastet. Bis sich die angestaute Energie aus einer Umarmung der Marie heraus in seinem Wahn löst und in einer beklemmend inszenierten Messerattacke entlädt.

Franziska Schubert bot eine bewegende, facettenreiche Interpretation der Marie, die mit Woyzeck leben möchte, aber seinen gesellschaftlichen und psychischen Niedergang mit Sorge beobachtete. Dabei wirkt ihre Figur menschlicher und sympathischer als in Büchners Dramenfragment angedeutet ist, wenn sich ihre selbsterhaltende Leidenschaft mit nackter Angst im Zusammentreffen mit dem immer mehr entgleitenden Woyzeck mischt.

Die weiteren drei Mitwirkenden verkörpern jeweils mehrere recht unterschiedliche, vor allem nach ihrer sozialen Stellung oder ihrer Profession benannte Personen. Jeder ist in seinen Enttäuschungen und Ängsten, aber in seiner Gier auf Status und Macht gefangen und drückt die verbogenen, verborgenen Seelenkrämpfe durch Sätze die eher Schreien als Aussagen sind, aus. Sie symbolisieren so die verstörende Verwobenheit von Individualität und Anonymität der Menschen auch unserer Zeit. Es ist klar, egal was passiert, alle die anderen, nicht nur Woyzeck, sind fremdbestimmt. Die eigentliche Tragik der Inszenierung liegt nicht in der Diskriminierung der Titelfigur, sondern in den unterschiedlichen Sichtweiten der Protagonisten auf Moral, Pflichten und Verantwortung.

Grandios die Darstellung der irren Frau Doktor von Bettina Weichert, einer Karikatur der Person Justus Liebigs verquickt mit dem Naturphilosophen und Mediziner Johann Bernhard Wilbrand (1779-1846). Sie trägt Büchners Aversion gegen die akademischen Eliten seiner Zeit und insbesondere gegen die Egoismen Liebigs vor. Ihre Liedinterpretationen als Margreth strahlte etwas Besonderes aus.

Auch Christian Venzke gefiel als Hauptmann mit seiner Bühnenpräsenz, sowie der sonoren Sprech- und Singstimme, wenn er seine Befriedigung an der Demütigung Woyzecks findet. Sein Karl, als Einziger Sympathie ausstrahlender Charakter der Riege gebrochener Persönlichkeiten, überdeckte mit seiner Erzählung des Märchens von der Blutwurst und der Leberwurst den Treuebruch der Marie. Beklemmend vor allem das finale Wiegenlied an der getöteten Marie machte auf das Höchste betroffen.

Markus Störk spielte und sang einen tumb-polternden, vom Testosteron gesteuerten Tambourmajor, einen aktiven Ausrufer sowie den mal fröhlichen, mal nachdenklichen Woyzeck-Vertrauten Andres.

Alle Solisten machten ihre Sache gesanglich ausgezeichnet und hauchten den Liedern die notwendige interpretatorische Auslegung ein, um ihre Bedeutung innerhalb der Handlung als weitere Erzählebene einer inneren Gedankenwelt greifbar zu machen. Manfred Weiß ist es gelungen, die in englischer Sprache gesungenen Songs harmonisch in die deutsche Handlung einzubinden, so dass die Gefahr unterblieb, Büchners gesellschaftliches Anliegen könne verwässert werden.

Den Raum mit der kahlen langgestreckten Spielfläche, die von beiden Längsseiten mit Zuschauertribünen eingeschlossen ist, und die Kostüme hatte das bei Semper zwei bereits mehrfach bewährte Künstlerduo Timo Dentler mit Okarina Peter gestaltet. Der Wechsel der technologisch ausgeklügelten einfallsreichen Kostüme im Stil der Büchner-Zeit erfolgte auf offener Szene.

Von der Schmalseite des Podestes, füllte ein von Max Renne straff geführtes Projektorchester mit virtuosem Spiel den Raum. Kräftig rockig, sentimental oder melodiös erweckten sie den Tom-Waits-Sound zu brillantem Hörgenuss. Der unverkennbare Sound, diese Mischung aus sensibler Romantik und aggressiven Rhythmen, die verbundenen Elemente von Countrymusik, Classics, Blues sowie Pop nahmen die Zuhörer ein, brachten neue Perspektiven ins Spiel und spiegelten die gesamte Atmosphäre der Inszenierung.

Die Lieder sind eingängig schlicht und schön, auch wenn ihre Botschaft meist finster ist. Die leidenschaftlich-beseelten Songs der Rock-Poeten Waits und Brennan verstärkten durch ihre Direktheit die Sehnsucht der zwei zerbrechlichen Menschen unbehelligt in einer besseren Welt leben zu können und wirkten damit wie ein Licht in der Finsternis.

Zum Schluss versuchten die drei Ausrufer des Prologs, so drastisch, wie sie uns in den Abend eingeführt hatten, ihr Publikum mit der Welt zu versöhnen: mit dem Metapher-Märchen vom „Sternthaler“ schickte uns die Großmutter Bettina Weichert in den Abend.

Lautstarker Applaus und eine erschöpft wirkende Darstellerriege, die alles aus der Inszenierung herausgeholt hatte.

Mit seiner letzten Inszenierung der Spielzeit verabschiedet sich der hochkreative Manfred Weiß nach vierzehn Jahren Tätigkeit bei der Semperoper. Mit seiner unglaublich erfolgreichen Arbeit als künstlerischer Leiter der Studiobühne „Semper Zwei“ hat er das Haus zum heutigen Erfolg gebracht.

Wir werden ihn vermissen!

Thomas Thielemann, 8. Juni 2024

Georg Büchners „Woyzeck“

in der Konzeption Robert Wilsons mit Songs von Tom Waits

Studiobühne der Semperoper „Semper Zwei“, Dresden

Premiere am 7. Juni 2024

Inszenierung: Manfred Weiß

Raum- und Kostümgestaltung: Timo Dentler und Okarina Peter

Musikalische Leitung: Max Renne

Projektorchester